Фразеологические ошибки

выражаются в деформации фразеологических

оборотов. Основных причин деформации

две: затемнение

смысла фразеологизма и смешение

близких по смыслу фразеологизмов. Поэтому

и типов деформации два: внутренняя

деформация фразеологизма и контаминация

(гибридизация) фразеологизмов.

1.5.1. Внутренняя деформация фразеологизмов

Так как фразеологизмы, а

также многие поговорки имеют весьма

почтенный возраст, то затемнение их

первоначального смысла – обычное

дело в языке. Но десемантизация отдельных

членов оборота не мешает его употреблению,

ибо значение фразеологизма не складывается

из значений его частей. Кто знает, что:

– в

выражении «у черта на куличиках» слово

«куличка», «кулыга»

означает – расчищенная

лесная поляна,

– в выражении «ни богу свечка ни

черту кочерга» слово «кочерга»

означает – лучина

для освещения,

– в выражении «ни кола ни

двора» слово «кол» означает – полоса

пахотной земли шириной в две сажени?

Но бывает, что затемнение

внутренней формы фразеологизма приводит

к его переосмыслению. Модная сейчас в

газетах идиома «власть предержащие»,

то есть власть держащие, власть имущие,

впервые зафиксировано в тексте

«Остромирова евангелия» (1056). Это даже

не русский язык, а

древнерусский – общевосточнославянский.

Тысячу лет назад слово «власть»

означало – страна,

область (сравните – волость),

а слово «предержащие» означало – управляющие.

Древнее значение оборота «власть

предержащие» – управляющие

страной, волостью, новое значение – власть

имущие. Значение изменилось, форма

осталась прежней.

Но чаще затемнение значения

фразеологизма приводит к искажению его

формы. Идиома «взять в оборот» – это

искаженное «взять в оброть»: оброть – часть

упряжи лошади (от слова «рот»).

Во фразеологизмах, как и в

лексике, идет непрерывный процесс

изменения, трансформации, который

современниками этих изменений оценивается

как искажение. Искажения – это

ошибки, и с ними надо бороться. И на наших

глазах происходят такие искажения-изменения.

Литературный редактор должен их знать.

Мастерство редактора в данном случае

заключается в том, чтобы различать:

какой процесс закончился, и трансформация

превратилась в узаконенную ошибку, а

какой процесс еще идет, и деформация

признается ошибкой.

В качестве иллюстрации

опишем четыре распространенные деформации

фразеологизмов и поговорок67.

1. Фрагменты

из газет: «пока кипит сыр-бор», «стоит

ли поднимать сыр-бор», «сыр-бор начался»,

«зачем сыр-бор городить», «зачем затевать

сыр-бор». Здесь

ни одного правильного употребления

фразеологического оборота. Более

того, авторы этих фрагментов даже не

подозревают что «сыр-бор» – это

сырой бор, сырой лес. Выражение столь

древнее, что в нем законсервировано

краткое прилагательное да еще с

существительным (в современном русском

языке краткие прилагательные употребляются

только с глаголами). Настоящий

фразеологизм – «разгорелся

сыр-бор».

2. Фрагменты

из газет: «солидную лепту в загрязнение

воздуха вносит вагоноремонтный завод»,

«вносят свою лепту в канцелярское

усовершенствование русского языка и

спортивные комментаторы», «большую

лепту в успех сегодняшней работы

внес…», «немалую лепту в разъединение

рельсового пространства вносят и

таможенные барьеры».

И опять все

употребления ошибочны, потому

что «лепта» – древнегреческая

мелкая медная

монета. Правильный фразеологизм – «внести

посильную лепту». В речевом изъяне

проявляется образовательный, культурный

изъян.

3. «Вот

тебе, боже, что нам негоже» – именно

этим принципом руководствуются монополии,

сплавляя «третьему миру» все, что не

пользуется спросом в развитых странах».

(Газета). «Этим и воспользовалсяЕдигей.

Убедил начальника разъезда, что надо

самим поехать, а то ведь пришлют – на

тебе, боже, что нам негоже». (Ч.Айтматов,

«И дольше века длится день»). Боже

в этих примерах ни при чем. Правильная

форма фразеологизма – «на

те, небоже,

что нам негоже»: небоже – убогий,

нищий.

4. Стало

почти общеупотребительным выражение

«возвратиться в родные пенаты». Но это

невозможно сделать, так

как пенаты – античные

божества дома. Неискаженная форма

фразеологизма «возвратиться к родным

пенатам» – калька с французского.

Борьба с подобного рода

ошибками имеет парадоксальный характер,

потому что большинство из них в

конце концов победят. (Заметили:

большинство… победят?) Так надо ли с

ними бороться? Надо! Почему? Ответ

ниже, в разделе о статистической теории

языковой нормы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В статье рассказывается:

- Понятие профессиональной деформации

- «Зоны влияния» профессиональной деформации

- 4 вида профессиональной деформации

- 7 главных причин профессиональной деформации

- 7 основных признаков профессиональной деформации

- Специалисты, находящиеся в зоне риска

- Возможные последствия профессиональной деформации личности

- Эмоциональное выгорание как одно из проявлений профессиональной деформации

- 12 советов по профилактике профессиональной деформации личности

-

Пройди тест и узнай, какая сфера тебе подходит:

айти, дизайн или маркетинг.Бесплатно от Geekbrains

Часто у человека, который долго работает по специальности, наряду с накоплением определенного опыта происходит профессиональная деформация личности. Индивид переносит в обыденную жизнь свои «рабочие» привычки, алгоритмы действий в конкретных ситуациях и даже моральные нормы.

С профессиональной деформацией можно бороться. Только вот удается это не каждому, так как требует приложения иногда просто огромных усилий. Но стараться изменить ситуацию в лучшую сторону обязательно нужно, иначе последствия могут быть весьма негативными: как для самого человека, так и его ближайшего окружения.

Понятие профессиональной деформации

Работа в какой-то одной области позволяет нам аккумулировать опыт, улучшать профессиональные качества, узнавать все больше нового и доводить обыденные вещи до их автоматического выполнения. Конечно, это хорошо, так как так мы развиваемся и становимся профессионалами в своем деле. Однако этот процесс граничит с другим, не таким радужным, как хотелось бы.

Речь идет о профессиональной деформации (в переводе с латинского языка — искажение) — это тип изменений, связанных с работой, профессиональной деятельностью. Иначе говоря, индивид смотрит на мир по-другому, оценивает его искаженно, со стороны каких-либо обязанностей, навыков или профессиональных предпочтений.

В этот момент случаются значительные психические трансформации, обусловленные особенностями работы, которую выполняет человек. Его характер, поведение, отношение к миру, манера общения претерпевают изменения. Это отражается даже на семье.

ПДЛ или профессиональные деформации личности затрагивают все, что важно человеку, касается его: сюда входит его темперамент и характер, поведенческие характеристики, то, как он относится к окружению, меняются его ценности, даже общение с близкими людьми, родственниками, знакомыми трансформируется.

Первые разговоры о ПДЛ возникли в 1915 году. В статье в “Американском журнале психологии” написали о том, как изменяются психические характеристики представителей тех или иных рабочих профессий.

В 1921 году Питирим Сорокин, являющийся российско-американским социологом и культурологом, ввел в обиход такой термин как “профдеформация”. Он распространил его значение на людей, которые преподают, то есть учителей. В своих работах он писал, что преподаватели долгое время пребывают на одной должностной позиции и поэтому подвергаются значительным отрицательным воздействиям, в результате их личность тоже трансформируется.

В 1937 году социолог из Бельгии Даниэль Варнотт сакцентировал внимание на том, как государственные служащие внедряют рабочие привычки в обыденную жизнь. Он интерпретировал это как бюрократический режим, который пронизывает все жизненные области и приводит к тому, что в последующем люди не могут принимать решения самостоятельно.

Скачать файл

В России последние изучения профессиональной деформации проводили Соломон Геллерштейн, Эвальд Зеер, Рада Грановская, Анатолий Свенцицкий. Они отмечали, что к профдеформации чаще всего склонны люди, которые обладают какой-либо властью.

«Зоны влияния» профессиональной деформации

Как уже отмечали выше, феномен профдеформации основан на том, что какие-то привычки рабочего процесса человек переносит в обыденную жизнь и общение с родственниками. Но также перемены происходят:

- в характере;

- в поведении;

- в мотивационной стороне развития личности, в ее целях и задачах;

- в восприятии;

- в ценностях.

Не все понимают, что профессия может значительным образом сказываться на личностных характеристиках личности, ее темпераменте и поведении. Очень часто мы думаем, что это стандартное природное состояние. Но, на самом деле, профессиональная деформация требует лечения. Ее необходимо убрать полностью или хотя бы частично.

4 вида профессиональной деформации

Выделяют ряд видов переноса навыков и знаний, каких-либо профессиональных особенностей в обычную жизнь. Такие трансформации можно примерно разделить на следующие типы:

- Общепрофессиональные

Такой тип профессиональной деформации сотрудников характерен для людей, занимающихся определенным делом. К таким можно отнести работников правоохранительных органов, полиции, охраны. У них замечен синдром асоциальной перцепции, при котором такие персоны воспринимают любого человека в качестве нарушителя общественного порядка.

- Профессионально-типологические

Этот тип основан на постепенном, неспешном наложении особенностей психики на качества личности. Например, у людей, занимающих руководящие должности, психологическая профессиональная деформация проявляется в стремлении организовывать коллективы, людей в целом.

- Индивидуальные

Они характерны для сотрудников разных профессий. Как правило, они проявляются в гиперактивном развитии знаний и навыков. Те, в свою очередь, приводят к трудоголизму и фанатичной самоотверженности, сверхсильному чувству ответственности больше похожему на одержимость.

Читайте также

- Специфические

Эта профессиональная деформация связана с определенными профессиями. В числе таких, например, прокуроры, которые часто обвиняют, или адвокаты, которые, напротив, стараются огородить себя от обвинений и изворачиваются.

Термин профессиональной деформации можно классифицировать и более узко. Например, это явление может быть направлено на собственную личность, на рабочий процесс или коллектив, на весь мир. Также выделяют профдеформацию по длительности ее проявления: в качестве эпизода, перманентную либо зависящую от каких-либо условий.

Выделяют и другую классификацию. Профессиональные деформации могут быть примитивными, предсказуемыми, изобретательными, неожиданными, похожими на патологию, недуг или преподносящиеся как какая-то болезнь.

Топ-30 самых востребованных и высокооплачиваемых профессий 2023

Поможет разобраться в актуальной ситуации на рынке труда

Подборка 50+ ресурсов об IT-сфере

Только лучшие телеграм-каналы, каналы Youtube, подкасты, форумы и многое другое для того, чтобы узнавать новое про IT

ТОП 50+ сервисов и приложений от Geekbrains

Безопасные и надежные программы для работы в наши дни

Уже скачали 19538

7 главных причин профессиональной деформации

Среди причин развития профессиональной деформации выделяют:

- Однообразный и монотонный стиль работы. Смысл выполняемой деятельности кажется сомнительным и непонятным. Также отметим, что монотонный труд приводит к снижению интеллектуальных способностей и стагнации профессионального продвижения.

- Ссоры, конфликтные ситуации и напряженная обстановка в рабочем коллективе, отсутствие или малое количество поддержки со стороны других сотрудников, критика сверх меры.

Напряженная обстановка в рабочем коллективе Способность и желание решать рабочие задачи вовремя и на высоком уровне негативно оцениваются коллегами. Вместо поддержки человек получает критику, высмеивание, нападки и мнение, что он просто хочет выслужиться перед руководством.

- Вложение в работу слишком большого количества личностных качеств, энергии и стремления. При этом заслуги не оцениваются по достоинству. Человек погружается в работу с головой, но руководство и коллеги воспринимают это как само собой разумеющееся.

- Четкий временной план и несоизмеримый объем задач. Есть дедлайн, при этом количество работы не позволяет выполнить все на высоком уровне, при сдаче точно в срок.

- Малое количество возможностей для профессиональной самореализации. Все идеи отвергаются, не находят отклика со стороны коллектива.

- Отсутствие возможностей для обучения, самореализация, повышение уровня собственных знаний. В организации не предусмотрен рост по карьерной лестнице, поэтому человек обречен на одну и ту же работу долгое время.

- Нерешенные внутренние личностные споры. Человек считает, что правильной, выполненной на высоком уровне может считать только “идеальную” работу. Такое дело обязательно должно быть выполнено профессионально, постоянно корректироваться и доводиться до совершенства. Но такая персона не сможет сделать отчет “идеально”, если на столе не лежат ровно карандаши, или просто нет порядка.

Точный инструмент «Колесо компетенций»

Для детального самоанализа по выбору IT-профессии

Список грубых ошибок в IT, из-за которых сразу увольняют

Об этом мало кто рассказывает, но это должен знать каждый

Мини-тест из 11 вопросов от нашего личного психолога

Вы сразу поймете, что в данный момент тормозит ваш успех

Регистрируйтесь на бесплатный интенсив, чтобы за 3 часа начать разбираться в IT лучше 90% новичков.

Только до 13 февраля

Осталось 17 мест

7 основных признаков профессиональной деформации

Выделяют перечень общих критериев профессиональной деформации, которые проявляются у представителей разных профессиональных сообществ:

- Ограниченный круг людей для общения. Человек по прошествии какого-то времени считает, что с людьми, занимающимися другой работой, ему не о чем поговорить, поэтому даже свободные часы он проводит с сотрудниками своей компании.

- Возведение профессии и дела в самый высокий ранг. Персона считает, что его дело — самое важное в обществе, а людей, которые разбираются в этом, совсем мало. Как итог: человек начинает относиться к другим предвзято, в частности к тем, кто смотрит на его дело как на сомнительное предприятие.

- Преувеличение способностей и результатов труда. Сотруднику может казаться, что он выполняет все лучше других, его работа значимее, чем деятельность остальных. Как итог: даже самый незначительный работник может считать, что он незаменимый и лучший сотрудник из всей компании.

- Ощущение страха из-за возможности потерять рабочее место. В ситуациях, когда человек долгое время занимал ту или иную должность, ему сложно быстро переориентироваться и начать искать новую работу. Он понимает это и внутренне начинает испытывать страх по поводу того, что не сможет быстро адаптироваться на современном рынке и найти новую позицию.

- Знакомство с новыми людьми воспринимается как момент, в котором можно продвинуть услугу или продукт. Если человек работает в какой-либо коммерческой сфере, он может ненавязчиво рассказывать о своих способностях решить те или иные вопросы с помощью услуги или товара, которые у него есть.

- Границы интересов базируются только на уровне профессии. Когда человек слишком вовлечен в рабочий процесс, ему интуитивно хочется обсуждать только эти темы. Общение с людьми из других сфер кажется неинтересным.

- Сложности в общении с родственниками и близкими людьми. Это появляется тогда, когда персонаж начинает использовать в быту профессиональные термины, транслировать рабочее поведение в домашних условиях.

Специалисты, находящиеся в зоне риска

- Учителя

У учителей за время их работы вырабатывается соответствующая манера общения. Как правило, они говорят с назиданием, как на уроке. Однако это не весь перечень. Часто они проявляют максимальную ответственность за поведение окружающих, стараются брать все под свой контроль, четко планировать время и пытаются выстроить иерархию в общении с окружающими. Они могут быть консервативны, сложно соглашаться на творческие порывы. Яркий потенциал и инновации вызывают в них тревожность.

Заниматься воспитанием подростков возможно только в том случае, если период профессионального сгорания не случился. Японцы придерживаются такого мнения: преподаватели после 10 лет работы уже не могут учить детей. Конечно, такой вывод можно опровергнуть. Даже находясь “в возрасте”, человек может оставаться адекватным педагогом.

- Бухгалтеры

Показатели профдеформации у бухгалтеров также можно найти. Как правило, они пытаются организовать пространство вокруг себя и мир в целом, разложить все “по полочкам”, структурировать в списки, чек-листы. Основные точки схожи и с критериями профдеформации у преподавателей, а именно желание все контролировать, планировать. Порой у таких людей наблюдается “синдром отличника”: они боятся выйти за рамки дозволенного не только в работе, но и в жизни.

- Врачи

Врачи тоже не исключение. Они также подвержены факторам профессиональной деформации. Часто они выражаются в стремлении быстро оценить уровень здоровья у человека. Когда они жмут руку собеседника, они оценивают пульс, качество кожи, возможную температуру.

Кстати, врачи бывают достаточно циничными. Это связано вовсе не с характером. Дело в том, что они часто встречаются с неприятными ситуациями, на них лежит большая ответствовать, а работа сопряжена со спасением. В этой ситуации выручает “черный” юмор, холодный рассудок. Только это позволяет сохранить нервные клетки и реагировать на все спокойнее.

Читайте также

- Психологи

Как показывают исследования, после долгой работы в сфере психологии и психотерапии такие специалисты начинают анализировать свое окружение и использовать методы работы и в обычной жизни. Они могут отслеживать поведение близких, выстраивать границы подобно пациенту и психологу.

- Руководители

Начальники, те, кто занимает руководящие должности, неосознанно организуют всех, стараются внести иерархию в общение с людьми, ждут конкретных результатов после любого взаимодействия. Часто они тревожны, так как пул рабочих задач настолько высок, что они не могут абстрагироваться от них даже в свой отпуск или просто выходной. Поэтому порой рабочие процессы и личная жизнь идут рука об руку.

- Менеджеры

Персона, которая ведет профессиональную деятельность в какой-то сфере, часто пытается транслировать свои идеи. Но, к сожалению, такие попытки раздражают людей и выглядят со стороны не очень презентабельно. Потенциально такие менеджеры видят в любом человеке покупателя и уже интуитивно начинают предлагать что-то приобрести из товаров компании, не замечая, что изначально разговор был совсем не про это.

- Военные

Многие военные ведут себя также как руководители. Они командуют и буквально раздают приказы, выстраивают иерархическую систему в общении, мнение начальства для них непоколебимо.

- ИТ-специалисты

Чаще всего программисты, разработчики и те, кто интересуется IT, имеют аналитический склад ума. Это приводит и к определенным профессиональным деформациям: они мыслят четко, рационально, по схеме. Импровизация, быстрое перестроение им не свойственно. Они не привыкли к вещам, лишенным логики, лавировать между изменяющимися ситуациями им сложно. Для того чтобы установить хоть какие-то закономерности они пытаются внести рабочие привычки в быт. Часто это принимает форму компульсивного расстройства. Из-за этих факторов такие специалисты могут испытывать проблемы с эмоциональным фоном, личными взаимодействиями.

- Юристы

Такие специалисты часто педантичны, дотошны, в их речи много канцеляризмов, в своих действиях они всегда следуют регламентам. Эта профдеформация переходит и в личную жизнь. Эти люди часто спорят, приводят множество ненужных аргументов, чтобы отстоять свое мнение. Они не всегда терпимы к поведению других, даже если те не нарушают букву закона.

- Актеры

Актеры, звезды кино и эстрады также подвержены профессиональной деформации. Например, Вэл Килмер, работая над ролью в фильме The Doors, заучил все композиции Джима Мориссона, пытался повторить его тембр голоса, перенять манеры. Безусловно, его игра была оценена, сходство было максимальным, а Вэлу это принесло масштабную известность. Однако родные Килмера забеспокоились: актер и после съемок продолжал вести себя как Моррисон, не понимая этого. Как итог: он вынужден был обратиться к помощи специалистов.

Отметим, что перечисленные профдеформации — это асоциальная поведенческая модель. Но в некоторых ситуациях такие перемены мышления и сознания очень похожи на навязчивость.

Возможные последствия профессиональной деформации личности

Результаты изменений из-за профессиональной деятельности могут проявляться по-разному. Для кого-то они полезны, на некоторых, напротив, оказывают отрицательное влияние, в частности на личность, ее качества и характер.

- Положительное воздействие профессиональной деформации

Иногда профессиональная деформация действительно может пойти на пользу. Например, в случае с медицинским работником: если он окажется рядом с местом происшествия, то сможет оперативно оказать помощь. Люди, занимающие руководящие должности, могут перенести свои навыки и в повседневную жизнь: оперативно организовать семейное мероприятие. Но не забывайте о том, что работу и повседневные события стоит разграничивать, пользоваться профнавыками в быту редко и только по необходимости.

- Отрицательное воздействие профессиональной деформации

К отрицательным последствиям профдеформации можно отнести:

- Управленческую эрозию. Работа руководителя становится безрезультатной, а он по своему поведению напоминает тирана.

- Ощущение сверхзначимости. Сотрудник, заняв даже небольшую позицию на работе, ощущает себя большим руководителем и общается с другими коллегами свысока.

- Пониженный уровень адаптивности. Сотрудник считает, что он максимально подкован в специальности и не интересуется ничем новым.

- Выгорание эмоционального фона. Персона полностью погружается в рабочий процесс, нарушая какую-либо психологическую защиту. В последствии человек выгорает и не понимает, что ему делать дальше.

- Напряжение в отношениях с окружением и ухудшение этих отношений. Поведение в работе переносится в обычную жизнь.

Как показывает статистика, профессиональная деформация, как правило, идет в паре с ссорами, перманентным напряжением, кризисными ситуациями и психологическим неудобством. Если вовремя решать такие возникающие трудности, то в будущем это поможет безболезненно и прогрессивно развиваться в области рабочей деятельности и как личности. Если вовремя купировать или вовсе не поддаться профессиональной деформации, то вы сможете избавиться от выгорания в деловой области.

Эмоциональное выгорание как одно из проявлений профессиональной деформации

Развитие процесса происходит из-за эмоционального выгорания. Защита психики ослабевает, и человек не может оказывать сопротивление факторам профессиональной деформации, в результате запускает механизм разрушения себя.

Впервые в 1974 году синдром выгорания личности описал американский психолог Фрейденберг. В своей работе он рассказал о деморализации, возникновении усталости. Такое часто наблюдалось у сотрудников психиатрических учреждений. Сегодня этот синдром трактуют как чувство истощения на уровне эмоций и физических сил, переплетающийся с чувством расстройства и неудачи в делах.

Читайте также

В настоящее время точного определения этого явления нет, но несмотря на множество подходов, общее все-таки есть, а именно деформация личности.

Симптомы профвыгорания отсылают нас к затяжному стрессу, перенапряжению психики, которые, как правило, приводят к полноценному разложению психических сторон личности. Чаще всего у сотрудника с выгоранием видны следующие изменения:

- в характере поведения. Он может постоянно следить за временем, переносить деловые встречи, опаздывать, при том будет поздно приходить на работу и рано уходить. В его деятельности будет отсутствовать творческий подход по отношению к какому-то либо делу. Несмотря на это, работать он будет больше и продуктивнее, но результаты будут сносные, а то и вовсе маленькие. Также будет присутствовать желание отстраниться от коллег, избегать встречи с ними. К симптомам профвыгорания этого вида также относят чрезмерное потребление каких-либо психоактивных веществ, например, кофе, сигарет.

- на уровне эмоций и чувств. Человек перестает шутить или транслирует шутки “на грани”. Он живет с постоянным чувством неудачи, занимается самобичеванием, злится на себя и окружающих, носит в себе обиды. К такой персоне сложно подойти: сотрудник вечно раздражен, как дома, так и в коллективе, ему кажется, что любое обращение — это попытка зацепить, придраться. Порой он и все безразличен и равнодушен ко всему.

- в мыслительном процессе. Сотрудника часто посещают мысли о том, чтобы наконец-то перестать ходить на работу, ему сложно сосредоточиться в течение дня, внимание уходит. Во всех действиях коллег он видит что-то подозрительное, не доверяет им. Многие с таким видом профвыгорания занимают позицию жертвы, слишком сконцентрированы на своих нуждах и озабочены личными желаниями и комфортом.

- на уровне здоровья. Человек с профвыгоранием может плохо спать, быстро и часто утомляться, психологически напрягаться. Такие люди могут постоянно болеть, простывать и просто чувствовать себя нехорошо.

Обратите внимание, синдром профессионального эмоционального выгорания сопровождается рядом нарушений, а именно в области психики, соматики, а также в сфере социализации.

12 советов по профилактике профессиональной деформации личности

Преодоление профессиональной деформации или снижение ее последствий возможно осуществить. Перечислим основные методы:

- Интегрирование себя в рабочий процесс. Стоит начать проходить специальные тренинги и семинары, обучающие лекции, которые будут направлены на развитие качеств личности. С помощью них вы усилите саморазвитие, пообщаетесь с другими людьми из профессионального сообщества, обменяетесь опытом с ними. Это повысит социально-психологический портрет сотрудников компании.

- Приспособление рабочей деятельности к собственной персоне. Для исполнения этой стратегии стоит выстроить четкую организацию, не брать лишних обязанностей, выполнять те дела, на которые действительно готовы. Держите баланс между работой и отдыхом, не забывайте восстанавливать силы.

- Снижение уровня эмоций. Постарайтесь не сосредотачивать внимание только на рабочем процессе: не погружайтесь в него с головой, забывая про остальные события в жизни.

- Работа над здоровьем и физической формой. Не забывайте про режим: выдерживайте правильные пропорции сна, питания, больше времени проводите на улице. Не пренебрегайте спортом: хорошая физическая нагрузка позволяет отвлечься от рабочих процессов и повышает иммунитет организма.

Работа над здоровьем и физической формой - Увлечение чем-то другим, помимо работы. Не стоит забывать про свое хобби. Обращайтесь не только к профессиональной литературе, но и художественной, посещайте театры, кинотеатры. Постарайтесь разграничить область профессиональных интересов и личных.

- Разнообразие в профессиональной сфере деятельности. Участвуйте в неординарных, уникальных проектах. Не бойтесь перемен, выбирайте новые пути профессионального роста.

- Социализация. Общайтесь с коллегами и друзьями, которые работают в другой профессиональной сфере. Ведите с ними беседы, обсуждайте интересные темы.

- Достойная реакция на проигрыши. Не бойтесь профессиональных промахов, принимайте поражения достойно. Поймите, что каждый может совершать ошибки, не терроризируйте себя, а просто проанализируйте, что стало причиной.

- Совместные проекты с людьми из других областей деятельности. Развивайтесь и общайтесь с разными людьми. Это поможет смотреть на мир с разных сторон, а не только в одном направлении вашей деятельности.

- Введение в жизнь специального комплекса упражнений. Выполняйте расслабляющие упражнения, позволяющие отвлечься и переключиться с рабочей волны и снять стресс. Они смогут повлиять на организм благополучно: как на психику, так и на общие физические процессы.

- Разграничение ролей на работе и реакций личности. Разделите свою социальную позицию и личность в целом. Четко осознавайте границы, определите, где ваш поступок — следствие занимаемой должности, а где — решение, принятое с опорой на личные качества и моральные установки.

- Общение с психологами. Внедрите в коллектив время для обсуждения накопившихся проблем, возникших в процессе работы. Участие в таком мероприятии позволит четко определить признаки профдеформации, поменять отношение сотрудников к ситуациям, в которых они проявляются, а также разработать рекомендации и применить их среди коллег.

Итог. Любая работа в той или иной сфере приводит к деформации личности: первоначально это лишь стадия усвоения, а в дальнейшем количество перемен в самой личности только приумножается. Профессиональной деформации сложно избежать. Но применяя различные техники, корректируя и отслеживая свое поведение, вы сможете полностью нивелировать ее последствия и даже использовать какие-либо новоприобретенные качества для улучшения собственной жизни.

Деформации личности рассматриваются как субъективное когнитивное и аффективное искажение социальной реальности, страдающей неопределенностью и противоречивостью. Разрушение социокультурных парадигм, утрата гарантий состоятельности долгосрочных планов и прогнозов приводит личность к отчуждению и самоотчуждению, обретению скрытой идентичности, формированию контр-реальностей, деформаций и социальных болезней личности. Социальная и внутриличностная дезориентация определяет дезадаптивное поведение и утрату социальной компетенции с критичностью по отношению к обществу и некритичностью к собственной жизненной программе.

Природа проблемности личности заключается в трудности формирования ее интегрального Я, несущего ответственность за адекватность разрешения внутренних противоречий и конфликтов [8]. Однако, будучи психологическими существами, мы являемся также социальными и культурными созданиями, живущими в мирах общих и оспариваемых символов, верований и ценностей. Внутренние и социальные миры воздействуют друг на друга, и выражение эмоций опосредуется культурными представлениями, правилами, схемами, моральным суждением. Основная характеристика переживаемой нами реальности, включая самопредставление, — интенциональность, сконструированность на основании тех или иных культурных парадигм и типизаций. Таким образом, интенциональный мир населен интенциональными личностями, беспрерывно создающими друг друга и мешающими друг другу, взаимно интерпретирующими идентичность и обуславливающими существование друг друга [14]; [15]; [22].

Механизмы функционирования общества и его отношения с человеком еще полвека назад заключались в том, что смысл бытия человека определялся его принадлежностью к социальным образованиям, смысл же индивидуальности — способами, которыми он сопротивлялся притяжению общества. Статус зижделся на твердом здании мира, смысл же личной идентичности часто находился в его трещинах [5]. В постсовременности, однако, «твердость» социального мира даже не артикулируется: социально атомизированные, растерянные и настороженные по отношению друг к другу индивиды, группы и страты, конфронтирующие государства и союзы равным образом пытаются отыскать основания если не для консенсуса, то хотя бы для компромисса. Личность вынужденно формируется и самоактуализируется среди рушащихся догм и традиций, зыблющихся постулатов, блуждающих ориентиров. Ее «глобализация», как констатируют психологи, социологи, философы, сочетается с возрастающим самоотчуждением, утратой понимания другого и несостоятельностью прогнозов, ориентированных на некий усредненный человеческий стандарт.

Ю. Хабермас [16] замечает, что сегодня никто уже не отваживается отвечать на вопрос: «Что я должен делать со временем, отведенным мне на жизнь?». Плюрализм мировоззрений и прогрессирующая индивидуализация стилей жизни рождают мнение о том, что «справедливое общество» гарантирует каждому равную свободу развития этического самопонимания, чтобы осуществлять личную концепцию «достойной жизни» согласно своим возможностям и на свое усмотрение, и предоставляет всем право самим решать, что «делать со временем, отведенным им на жизнь».

Распространенность расстройств личности как нозологической единицы в среднем оценивается в 5%; в то же время утверждается, что примерно треть больных на приеме у терапевта имеет те или иные расстройства личности; среди амбулаторных больных психиатров их 20-40%, среди госпитализированных — 50%; среди находящихся в тюремном заключении — 78% мужчин и 50% женщин [4]. Таким образом, проблема личностных расстройств выходит за пределы клинического дискурса, затрагивая в той или иной степени не только лиц с соответствующим диагнозом, но и обладателей «теневых синдромов» [17] — тех, кто при невыраженных диагностических признаках испытывает из-за постоянной неудовлетворенности жизнью, психологического дискомфорта, неуверенности в себе и т.п. серьезные трудности в общении, личной жизни, на работе [7], пытаясь скрыть или преуменьшить свои проблемы с помощью масок.

Целью настоящей работы является попытка рассмотреть деформации личности как некие формы ее жизни, объединяющей в себе внутренние и социокультурные миры, и локализовать происхождение деформаций личности на границе пересечения этих миров.

Человеческое общество существует на перекрестках: предстающее в ретроспективе как «неизбежное» развитие в свое время начиналось как вступление на одну из множества лежащих впереди дорог [2, 115]. Эту мысль З. Баумана можно проецировать на жизнь личности и ее деформации. Бауман подчеркивает [там же, с. 59]: в силу неопределенности внешней реальности и противоречивости социальных давлений современник одновременно недосоциализирован, поскольку из «внешнего» мира ему не предлагается никакая всеобъемлющая и неоспоримая формула, и сверхсоциализирован, так как никакое «ядро» приписанной или унаследованной идентичности не может сопротивляться внешним давлениям, и потому ее нужно постоянно приспосабливать, конструировать без перерыва и без всякой надежды на окончательность.

Деформации личности (от лат. deformatio — искажение) мы определяем как негативные изменения ее качеств и свойств (стереотипов восприятия, ценностных ориентацией, характера, способов общения и поведения), возникающие под влиянием социально-средовых факторов (депривационных, фрустрационных и т.д.), жизненно значимых для личности; проявляющиеся в различной степени когнитивного и аффективного искажения реальности и психологической дезориентации; приводящие личность к дезадаптивному поведению и утрате социальной компетенции. Большинство исследований деформаций личности локализуют патогенность социальных институтов — образования, семьи, профессии и т.д. — внутри их границ, как правило, не выходя за них. Но личность испытывает прессинг многих и разных социальных агентов одновременно, их совместное и кумулятивное воздействие оценивается только постфактум, и вряд ли оправдано выделять универсальную и решающую роль какого-либо одного из них в деформациях личности.

Объективный смысл ролевого ожидания и социальной роли не тождествен тому, как сам ее обладатель субъективно определяет в ней свою ситуацию, и потому существование социальных институтов — не более чем шанс, что люди действуют и будут действовать по образцу [14]. Даже в контексте относительной стабильности жизненного мира у личности нередко возникает ощущение усталости от бесчисленных предписаний и обязанностей, предустановленных контактов и чувство «заброшенности в чужой мир», выстроенный без согласия на его правила самого человека. Как эффект несовместимости разных социальных порядков и несоразмерности ценностных ориентаций появляется нонконформизм, изменяющий взгляд человека на собственную значимость и заставляющий его по-новому переживать образ социальной реальности: недовольство и девиации становятся способом заявить о себе и выйти из состояния «анонимного» участника социальных интеракций. Иными словами, обыденные интеракции порождают, наряду с согласием, оппозиционную силу несогласия, наряду с нормализующими интерпретациями — волю к пересмотру привычной сферы и моделей поведения [9]. Девиантное поведение становится способом изменения социальных норм и ожиданий посредством обесценивания их. Нонконформист, девиант, индивид с деформациями личности — субъекты, не желающие исполнять социальные ритуалы и правила игры, критичные по отношению к обществу и некритичные к собственной жизненной программе.

М. Фуко подчеркивает: именно совокупность институтов контроля с целой системой механизмов надзора и распределения и создала к концу XIX века большое, неопределенное и разнородное семейство «ненормальных» [13]. Ощущая давление социальных институций и реагируя на установленные запреты и привилегии, люди актуализируют различные модели адаптации к ситуации [5]: ситуативный уход; открытый отказ сотрудничать; колонизацию с использованием максимума доступных удовольствий; конверсию с манипуляциями для получения привилегий.

Сама дефиниция деформаций личности «рассеяна» в феноменологическом поле

• патологий личности — искажения ее целостности, гротескные отклонения реагирования и поведения, резкий диссонанс между образом жизни человека, его интеракциями и нормативным уровнем конфликтности и компромиссности, невротические и патохарактерологические личностные изменения, детерминирующие нарушения общепринятых в культуре «правил игры»;

• аномалий личности — разновидностей и вариаций «нормального» диапазона различных типов реагирования на естественные для обыденной жизни кризисы, фрустрации, стрессы, девиантные и акцентуированные типы личности, оценка аномальности которых связана с традиционными предписаниями общества;

• расстройств личности (устар. психопатии) — стойких патологий личности;

• пограничных психических расстройств — невротических реакций, ядерных психопатий и патологических развитий личности.

Заметим: все вышеприведенные понятия взаимно пересекаются, определяются друг через друга и могут быть объединены в широком понятии деформаций. В то же время потребность профессиональных дискурсов — клинического, психологического, социологического и др. — в сохранении собственной терминологии заслуживает понимания, заставляя уточнить рамки определения деформаций личности через их соотнесение с «акцентуированными личностями» (К. Леонгард), «латентными» (П. Б. Ганнушкин), «приобретенными» (А. Е. Личко), «краевыми» (О. В. Кербиков) психопатиями.

В рамках клинического подхода накоплено множество определений и описаний расстройств личности:

• клинически значимые состояния, поведенческие типы, имеющие тенденцию к устойчивости и выражающие характеристики свойственного индивидууму стиля жизни и способа отношения к себе и другим (МКБ-10);

• длительный паттерн внутреннего переживания и поведения, отчетливо отклоняющийся от ожиданий культуры индивидуума, пронизывающий его, негибкий, имеющий начало в подростковом или раннем взрослом периоде, стабильный длительное время и приводящий к дистрессу или нарушению (DSM-IV 1994 г., DSM-IV-TR 2000 г.);

• очень жесткий паттерн внутреннего опыта и направленных на окружающий мир действий, отличающийся от ожиданий общества и приводящий к дисфункции [6];

• патологические состояния, характеризующиеся сохраняющейся на протяжении всей жизни дисгармоничностью психического склада — совокупности свойств человека, отчетливо проявляющихся в эмоциональной и волевой сфере, в сфере влечений и в широком диапазоне социальных ситуаций и межличностного взаимодействия [11];

• дезадаптивные стратегии поведения, отражающие, какие стимулы индивидуумы обучились искать или избегать (удовольствие — боль), где они стараются достичь их (Я / Self — другие) и как они обучились вести себя, чтобы устранить или избежать их (активность — пассивность) [17]; и др.

Примечательно, что при всех различиях приведенных определений общим контрапунктом в них проходят идеи: а) социальной реализации расстройств личности, отклоняющейся от ожиданий и требований общества и дезадаптивной; б) наличия жестких и стойких паттернов переживания и поведения, эго-синтонных личности (оцениваемых ею как присущие ей черты характера и/или естественные реакции на сложившуюся ситуацию). Образно выражаясь, обладатель личностного расстройства оказывается в конфронтации с социальным миром, созданным не им и не для него.

Исследования показывают: люди приспосабливают свои self-представления к изменяющимся обстоятельствам жизни и надевают различные социальные маски в разных ситуациях. В то же время self-представления стабильны во времени, и люди усиленно сопротивляются попыткам других изменить или отрицать их собственные self-характеристики [15]. Иными словами, под социальным давлением человеку часто проще и легче создать новый имидж, надеть маску, сыграть роль для манипуляции окружающими и адаптации к их ожиданиям, нежели изменить свое Я в отсутствие внутренней потребности в этом изменении.

В современном мироощущении сознание, наполняясь противоречиями разнообразных норм, правил и канонов, не справляется с ними, и личностная идентификация с формами и субъектами социальности нарушается. Возникает «расширенная личность», озабоченная поддержанием своей суверенности и принуждением других к признанию ее превосходства: другие превращаются для индивида в символ его социальных ограничений, преодоление которых обнаруживается в индивидуализме. Распыленные индивидуальности сознательно отрицают преимущества единства с коллективным целым, бессознательно нуждаясь тем не менее в принадлежности к общности [12]. Это противоречивое мироощущение становится благодатной почвой для выбора на фоне отказа от моноантического мышления альтернативных реальностей, заложенных в культуре, и создания контр-реальностей в собственной идентичности.

Одной из попыток рассмотреть деформации личности вне клинического дискурса является концепция Е. В. Руденского дефицитарной деформации личности как особого состояния ее развития, обусловленного несоответствием уровня развития культурного потенциала личности культурно-психологической ориентации общественных процессов [10]. Дефицитарная деформация личности характеризуется субъективной неудовлетворенностью; утратой идентичности; дезинтеграцией Я-системы; утратой психокультурной автономности и конформизмом; неадекватным восприятием реальности; экзистенциальной фрустрацией и социальным пессимизмом; снижением толерантности к фрустрации; нарушенной резистентностью по отношению к стрессу; агрессивно компенсирующим самоутверждением; конфронтацией в жизненно значимых для личности сферах; духовной неприкаянностью и т.п.

В ином ракурсе представлены А. Ю. Акоповым социальные болезни Личности [1] — болезни социальной адаптации к жизни в больном обществе, реализующиеся в социальной наркомании (гедонизация общества); в социальной шизофрении с социальным и экзистенциальным схизисом, расщеплением социального восприятия, мышления и сознания; в социальной мифологии и инфантилизме; в субъективизме психического функционирования с отходом от реальности и подменой ее фантазией и т.д.

Человек как член множества социальных групп располагается на пересечении разных социальных кругов, отдавая той или иной группе лишь часть своей личности (импульсы, интересы, силы). Подлинная же личность, то, чего она не может разделить с другими, остается вне общей сферы, и только в случае добровольной групповой принадлежности мы свободны сами определять, членом какой группы хотим быть, какую роль желаем в ней принять и какой частью своей личности хотим участвовать в группах [14]. По мнению П. Бергера и Т. Лукмана [3], личный выбор между реальностями и идентичностями как возможность индивидуализма прямо связан с неуспешной социализацией — асимметрией между объективной и субъективной реальностями, рождающей индивидуалиста, то есть специфический социальный тип, способный мигрировать по множеству доступных миров и сознательно конструировать свое Я из различных доступных ему идентичностей в их ситуационной обусловленности и сложном полилоге.

Формирование и деформации личности в их неразрывной связи разворачиваются как процесс социального конструирования во взаимодействии объективной и субъективной реальностей. Социально-биографическая доступность расходящихся миров определяет возможность для личности альтернации — обладания скрытой истинной идентичностью и социально умалчиваемой асимметрией между «публичной» и «приватной» биографиями. Социальное поведение начинает пониматься как роль, от которой можно дистанцироваться в сознании и «разыгрывать» ее, манипулируя ею, что превращает отношения в обществе в сеть взаимных манипуляций. Неуспешность в одном социальном мире становится непринципиальной, так как возможно компенсаторное формирование контрреальности.

Обобщим проведенный анализ.

В условиях глобализации социума индивидуальные жизненные планы формируются в рамках сложной социальной структуры, где ни одной из культур не удается убедить других в преимуществах своих смыслов и мощностей, ориентирующих в мире реальных действий. Но культурных заповедников не может и не должно быть [19], поэтому личность вправе идентифицировать себя с той или иной реальностью или дрейфовать между ними, ориентируясь на свободную самореализацию.

Переживание человеком внутренней и внешней реальности в условиях разрушения культурных парадигм, утраты гарантий состоятельности каких-либо долгосрочных планов и прогнозов, социальных и личных, угрожает ростом отчуждения и самоотчуждения личности, обретению скрытой идентичности, биографической асимметрией, распространением контрреальностей, деформаций и социальных болезней личности.

Деформации личности как негативные изменения ее качеств и свойств возникают под влиянием прежде всего социально-средовых факторов как эффект взаимодействия субъективных и социальных миров. Субъективное когнитивное и аффективное искажение социальной реальности, страдающей неопределенностью и противоречивостью, обусловливает и социальную, и внутреннюю дезориентацию, дезадаптивное поведение и утрату социальной компетенции с критичностью по отношению к обществу и некритичностью к собственной жизненной программе.

Перспективы дальнейшего анализа проблемы деформаций личности видятся нам в исследовании интра- и интерперсональных нарушений границ субъективного и социальных миров, на пересечении которых и рождаются деформации личности.

Шаповал И.А. Деформации личности как эффект взаимодействия субъективных и социальных миров [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2014. Том 3. № 4

ЛИТЕРАТУРА

1. Акопов А.Ю. Свобода от зависимости. Социальные болезни Личности. Спб.: Речь, 2008.

2. Бауман З. Свобода. М.: Новое издательство, 2006.

3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.:«Медиум», 1995.

4. Вельтищев Д.Ю. Аффективная модель стрессовых расстройств: психическая травма, ядерный аффект и депрессивный спектр // Социальная и клиническая психиатрия. 2006. т. 16, № 3. С. 104-109

5. Власова О.А. Эрвин Гофман: микросоциология опыта и социальная феноменология тотальных институций // Личность. Культура. Общество. 2008. Т. 10. Вып. 3-4 (42-43). С.32-38

6. Комер Р. Патопсихология поведения: нарушения и патология психики. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК ; М.: ОЛМА-пресс, 2005.

7. Короленко, Ц.П., Дмитриева Н.В. Личностные расстройства. Спб.: Питер, 2010.

8. Парыгин Б.Д. Социальная психология. СПб.: СПбГУП, 2003.

9. Рудановская С.В. Субъекты социальной критики: между реальностью и желанием: Монография. М.: Изд-во РУДН, 2005.

10. Руденский Е.В. Психология ненормативного развития личности: Виктимологические основания психологической теории дефицитарной патологии развития личности. Новосибирск: ГЦРО, 2000.

11. Смулевич А.Б. Расстройства личности. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2007.

12. Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности. М.: Академический проект; Гаудеамус, 2007.

13. Фуко М. Ненормальные: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974-1975 учебном году. Спб.: Наука, 2005.

14. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004.

15. Ingham J.M. Psychologikal anthropology reconsidered. Cambridge, Published by the Press Sydicate of the University of Cambridge, 1996.

16. Habermas Ju. Begrundete Enthaltsamkeit: Gibt es postmetaphysische Antworten auf die Frage nach dem «richtigen Leben»? Neue Rundschau. 2001, H. 2, P. 93-103.

17. Millon Т. Disorders of Personality: DSM-IV and Beyond. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996.

18. RateyJ., Johnson С. Shadow Syndroms. New York, Warner Books 1998.

19. Shweder R.A. Thinking Through Cultures. Cambridge (Mass.), London (England): Harvard University Press, 1991. p. 48-49.

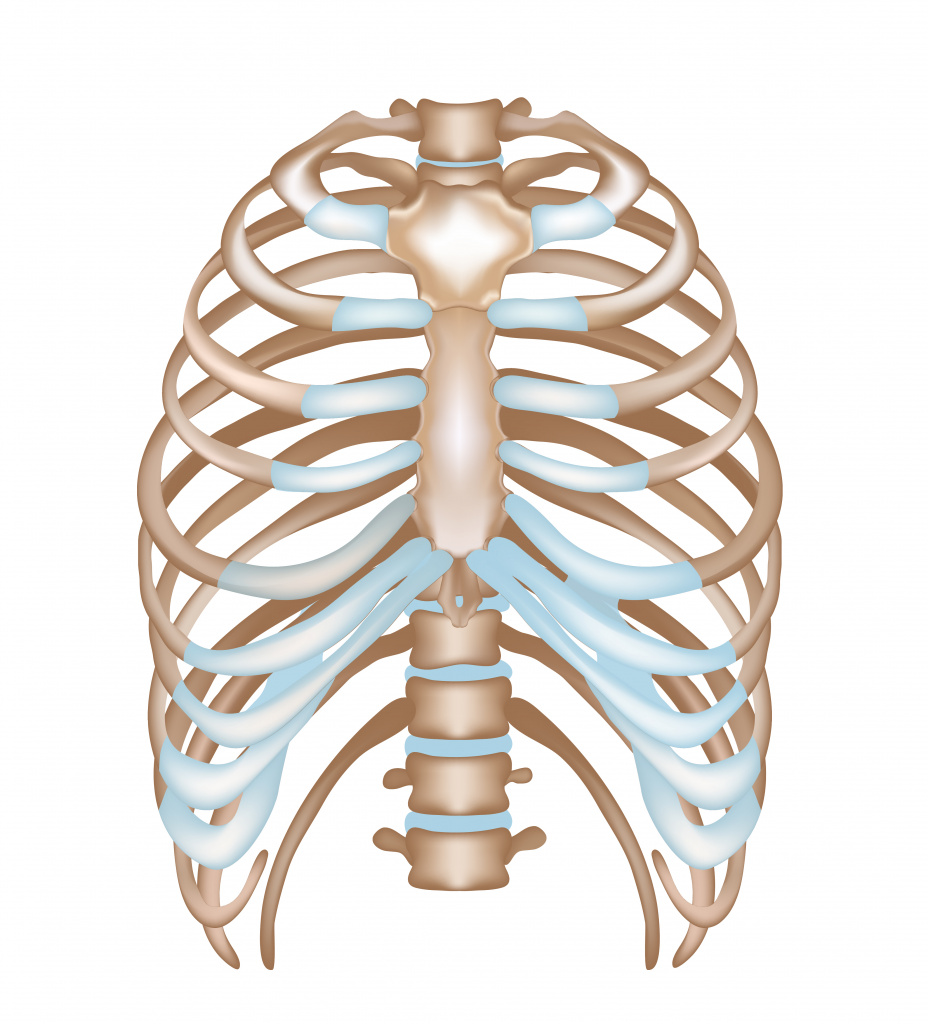

Деформация грудной клетки: причины появления, при каких заболеваниях возникает, диагностика и способы лечения.

Определение

Под деформацией грудной клетки понимают различные по степени выраженности изменения формы ее костных структур, в некоторых случаях проявляющиеся не только косметическим дефектом, но и приводящие к функциональным нарушениям со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем за счет сдавления и смещения органов грудной полости. Грудная клетка – часть туловища, образованная соединенными между собой с помощью суставов грудиной, ребрами, позвонками, а также мышцами.

Иными словами, грудная клетка представляет собой костно-мышечный каркас, защищающий жизненно важные органы от внешних воздействий.

Грудная клетка меняется по мере роста и развития человека, а у взрослых людей ее форма и величина зависят от пола, развития мускулатуры и органов дыхания, рода деятельности, образа жизни. Форма грудной клетки имеет несколько вариантов нормы: плоская, цилиндрическая и коническая.

Разновидности деформаций грудной клетки

Все деформации грудной клетки делят по происхождению на врожденные и приобретенные. К врожденным дефектам относят воронкообразную, килевидную, комбинированную деформации грудной клетки и более редкие дефекты развития. Воронкообразная грудная клетка характеризуется западением грудины и передней грудной стенки. Это самая частая деформация – она составляет около 80% от всех деформаций (встречается в 3 раза чаще у мальчиков) и в 25% случаев носит наследственный характер.

Килевидная грудная клетка увеличена в переднезадней своей части, грудина выступает вперед в виде киля. Встречается с частотой от 6 до 20%, чаще у представителей мужского пола.

Приобретенной деформацией грудной клетки может быть ладьевидная, эмфизематозная, или бочкообразная, паралитическая, кифосколиотическая, а также килевидная грудная клетка (рахитическая).

По форме деформации подразделяют на симметричные и асимметричные.

Для определения степени выраженности деформации проводят рентгенографию грудной клетки или компьютерную томографию (КТ).

На рентгенограмме вычисляют отношение наименьшего размера между грудиной и телом позвонка к наибольшему, что является индексом Гижицкой. В зависимости от полученного значения выделяют четыре степени деформации. При проведении компьютерной томографии определяется индекс Галлера (компьютерно-томографический индекс), который равен отношению горизонтального расстояния между внутренней частью ребер к расстоянию между грудиной и телом позвонка в месте наибольшего западения грудины.

По стадии деформации бывают компенсированными, субкомпенсированными и декомпенсированными. При компенсированной деформации косметический дефект незначителен, одышки и учащенного сердцебиения не наблюдается. При субкомпенсированной деформации косметический дефект выраженный, есть одышка и тахикардия при физической нагрузке. При декомпенсированной деформации косметический дефект обезображивающий, одышка и тахикардия присутствуют в покое.

Возможные причины деформации грудной клетки

Врожденные деформации грудной клетки связаны с генетической аномалией развития хрящевой и костной ткани, а также нередко сочетаются с дефектами соединительной ткани (при наследственных заболеваниях: синдромах Марфана, Элерса–Данло и др.). Одни виды деформаций можно диагностировать в грудном или раннем детском возрасте (реберно-мышечный дефект, расщелина грудины). Другие дебютируют и прогрессируют в периоды ускоренного роста организма, в основном такие скачки происходят в возрасте 5–6, 8–10, 13–15 лет.

Приобретенные деформации грудной клетки возникают в результате внешних воздействий (травм, ожогов, оперативных вмешательств, например, по поводу кардиологической патологии) или перенесенных заболеваний (чаще воспалительного характера или инфекционных, связанных с нарушением обмена кальция).

Заболевания, при которых возникает деформация грудной клетки

К заболеваниям, вызывающим деформацию грудной клетки и связанным с нарушением кальциевого обмена, относят рахит.

Рахит – заболевание детского возраста, при котором вследствие различных причин у интенсивно растущего организма возникает полигиповитаминоз с преимущественным снижением уровня витамина D — кости теряют минеральную плотность и деформируются в процессе роста ребенка, грудная клетка приобретает килевидную форму. В настоящее время деформации встречаются реже, т.к. рахит распознается на ранних стадиях.

Для сирингомиелии характерно наличие полости, заполненной жидкостью, расположенной в спинном мозге. Заболевание может возникнуть из-за нарушения развития эмбриона, в связи с родовой травмой, травмой спинного мозга, препятствием оттока спинномозговой жидкости. Стенки полости оттесняют окружающие ткани, которые состоят из нервных клеток и проводящих путей нервной системы. Вследствие этого нарушается иннервация мышц, в том числе образующих каркас грудной клетки. На поздних стадиях это может привести к искривлению позвоночника и формированию ладьевидного вдавления на передней поверхности грудной клетки.

Остеомиелит – инфекционно-воспалительное гнойно-некротическое поражение костной ткани, возбудителями которого могут быть стафилококки, стрептококки, кишечная палочка и др.

Остеомиелит ребер возникает крайне редко, чаще является посттравматическим, реже – бактериальным, когда бактерии попадают в костную ткань с током крови или распространяются контактно (например, при гнойном поражении оболочки легких).

В остром периоде на первый план выступают такие симптомы, как повышение температуры тела до 39–40°C, боль, покраснение, отек в области пораженного ребра.

Среди инфекционных заболеваний особое значение имеет туберкулез. К деформациям грудной клетки может привести не только туберкулез легких (на поздних стадиях), но и туберкулез костей (грудины, ребер, позвонков). Процесс протекает по типу остеомиелита, но вызывает его специфический возбудитель — палочка Коха. При туберкулезе ребер или грудины внешне определяется припухлость и болезненность в области поражения. При туберкулезе позвоночника поражаются и разрушаются тела позвонков, что проявляется болью, на поздних стадиях деформируется позвоночный столб. Заболевание сопровождается повышением температуры тела до 37,2–37,6°С, общим недомоганием, ночной потливостью, отсутствием аппетита, потерей веса.

Эмфизема легких – заболевание, при котором необратимо разрушаются и теряют эластичность стенки альвеол, структурных элементов легочной ткани, нарушается газообмен и возникает повышенная воздушность легких. Эмфизема может возникнуть самостоятельно или на фоне обструктивных болезней легких.

Из-за повышенной воздушности легочной ткани грудная клетка увеличивается в объеме, как бы застывая на вдохе (становится бочкообразной).

При заболеваниях легких и плевры, приводящих к формированию в них соединительной ткани и уменьшению их размеров, грудная клетка деформируется по типу паралитической — уменьшается, уплощается, на стороне поражения втягиваются межреберные промежутки.

К каким врачам обращаться при деформации грудной клетки

Первичную оценку состояния может провести

терапевт

, врач общей практики,

педиатр

. При наличии показаний пациента направляют к узким специалистам, таким как хирург, травматолог-ортопед, фтизиатр, онколог,

кардиолог

, психолог, генетик,

эндокринолог

, отоларинголог и др.

Диагностика и обследования при деформации грудной клетки

До назначения лечения врачу необходимо оценить вид и форму косметического дефекта, выяснить, когда и при каких обстоятельствах он возник.

Следует обязательно сообщить врачу о других симптомах, если таковые имеются: общей слабости и утомляемости, эпизодах повышения температуры тела, одышке, учащенном сердцебиении.

При необходимости для оценки состояния внутренних органов или уточнения показаний для хирургического лечения специалист назначит дополнительные методы обследования: рентгенографию грудной клетки в двух проекциях с расчетом индексов, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, общий анализ мочи, спирографию, электрокардиографию, эхокардиографию (ЭхоКГ) компьютерную томографию органов грудной клетки и средостения, магнитно-резонансную томографию грудной клетки.

Что делать при деформации грудной клетки?

В случае возникновения видимой деформации грудной клетки и/или наличия сопутствующих симптомов необходимо обратиться к врачу с целью выявления причин, постановки диагноза, определения степени поражения внутренних органов и скорейшего начала лечения.

При отсутствии показаний к хирургическому лечению необходимо наблюдаться у врача и регулярно проходить медицинский осмотр, проводить курсы консервативного лечения, следить за своим состоянием, быть настороженным в отношении появления одышки, эпизодов учащенного сердцебиения и др.

Лечение деформаций грудной клетки

При вторичных деформациях грудной клетки на первый план выходит лечение основного заболевания, затем, при необходимости, выполняют коррекцию деформации.

При первичных деформациях I–II степени, если косметический дефект не доставляет пациенту значительного психологического дискомфорта, проводят консервативное лечение: массаж, физиотерапию, лечебную физкультуру.

Показаниями для хирургического лечения являются деформации III–IV степени, прогрессирование деформации, психологический дискомфорт, нарушение движения грудной клетки при вдохе, сдавление или смещение сердца по данным КТ, ЭхоКГ, сдавление легких по данным КТ, нарушения показателей легких по данным спирографии и др.

Существует несколько методов оперативного вмешательства, которые используются для коррекции деформации грудной клетки: удаление и иссечение ребер, разобщение костей, хрящей и установка металлоконструкций. В настоящее время разработаны методики малоинвазивных операций.

Источники:

- Комолкин И.А., Агранович О.Е. Клинические варианты деформаций грудной клетки (обзор литературы). Журнал клинической и экспериментальной ортопедии им. Г.А. Илизарова. Т. 23(2), 2017. С. 241-247.

- Аксельров М.А., Разин М.П., Сатывалдаев М.Н., Вольский Г.Б., Скобелев В.А., Батуров М.А. Килевидная деформация грудной клетки. Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 8 (3), 2018. С. 45-52.

- Клинические рекомендации «Туберкулез у взрослых». Разраб.: Российское общество фтизиатров, Ассоциация фтизиатров. – 2022.

- Клинические рекомендации «Туберкулез у детей». Разраб.: Российское общество фтизиатров. – 2020.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Проблема профессиональной деформации сотрудников ОВД была, есть и будет актуальна до тех пор, пока существуют человеческие взаимоотношения (личные, трудовые). Влияние профессиональной деятельности на формирование личности начали изучать в конце 19 века, а выражение профессиональная деформация обозначил Питирим Сорокин еще в начале 20 века для обозначения социально-психологического явления.Основные работы по данной проблеме принадлежат А.В. Буданову (1992), А.В. Дулову (1975), К.Р. Техасову (2000), С.Е. Борисовой (1998), и они связаны с профессиональной деформацией сотрудников полиции.

Профессиональной деформации наиболее подвержены представители тех профессий, работа которых заключается во взаимоотношении с людьми.

Профессиональная деформацияпредставляет собой результат искажения профессиональных и личностных качеств работника органа правопорядка под влиянием отрицательных факторов деятельности и окружающей среды. При отсутствии у сотрудника достаточного уровня психологической и нравственной устойчивости часто наблюдается развитие его профессиональной деформации. При этом профессиональная деформация негативно влияет на деловое общение работника и эффективность его служебной деятельности.

Директивный образ жизни формирует соответствующую модель поведения, которая сохраняется у сотрудников полиции в процессе исполнения служебных обязанностей, в нерабочее время и даже после увольнения из органов внутренних дел. Постоянные стрессовые и конфликтные ситуации, участником которых сотрудник полиции становится из-за своей профессиональной деятельности, способствуют развитию психического перенапряжения, подавлению эмоций, зарождению внутренних конфликтов. Но если в ходе трудовой деятельности подавлять эмоции и переживания, то впоследствии они непосредственно участвуют в формировании зачастую отрицательных черт характера: равнодушии, эгоцентризма, жестокости. Этот процесс составляет суть профессиональной деформации личности сотрудника ОВД. Перерастая в устойчивые качества личности, профессиональная деформация существенно снижает продуктивность служебной деятельности, влечет негативные социальные последствия, способствует деморализации и даже деградации личности сотрудника ОВД.

Профессиональная деформация — это постепенно накопившиеся изменения сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса, а также на развитии самой личности».

Применительно к сотрудникам правоохранительных органов, профессиональная деформация представляет собой результат искажения профессиональных и личностных качеств работника органа правопорядка под влиянием отрицательных факторов деятельности и окружающей среды. Иначе еще можно сказать, что у человека выработался стереотип поведения, вызванный особенностями его работы, способный доставлять много хлопот ему и окружающим.

Профессиональной деформации подвержены работники практически всех подразделений органов внутренних дел: уголовный розыск, следствие, исправительно-трудовые учреждения и др. Регулярно встречаясь с преступным миром, с различного рода преступлениями — убийства, грабежи, кражи, изнасилования, сотрудник полиции должен всегда оставаться человеком, верным принципам общечеловеческой морали. Но это не всегда удается. Рано или поздно специалист привыкает к особенностям работы, становится порой равнодушным, или, наоборот, у него вырабатывается нетерпимость, раздражительность, неоправданная жестокость. Профессионал как бы деформируется, отступает от тех требований, которые предъявляются специалисту.

Одна из самых частых причин профессиональной деформации, как утверждают специалисты, — это специфика ближайшего окружения, с которым вынужден иметь общение специалист-профессионал, а также специфика его деятельности.

Другой не менее важной причиной профессиональной деформации является разделение труда и все более узкая специализация профессионалов. Ежедневная работа, на протяжении многих лет, по решению типовых задач совершенствует не только профессиональные знания, но и формирует профессиональные привычки, стереотипы, определяет стиль мышления и стили общения.

Результаты ряда исследований показали, что временной границей, за которой может начаться активная профессиональная деформация и в пределах которой решается вопрос о дальнейшей службе сотрудника в органах внутренних дел, являются З-ий-4-ый годы службы. Так, по данным этого исследования, на службу в органы внутренних дел приходит следующий тип людей: достаточно уравновешенные, общительные, несколько раскованные в манерах и поведении, энергичные, стремящиеся к сглаживанию конфликтов, эмоционально устойчивые, обладающие пониженной чувствительностью к средовым воздействиям и достаточно низкой откликаемостью на проблемы социально-психологического микроклимата (в поведении может проявляться отсутствием необходимой дипломатичности).

К третьему году службы снижается способность к сопереживанию, нарастает жесткий стиль поведения, снижается осмотрительность в поступках. Следствием этого является падение уровня энергичности и появление тенденции к латентной агрессии. Как считают исследователи, третий год службы является переломным для человека, когда решается вопрос о продолжении дальнейшей службы или ее оставлении. Усиливающаяся общительность выступает как защитный и компенсаторный механизм — поиск поддержки и выхода из сложившейся ситуации.

На 4-ом году службы происходит повышение уровня самоконтроля и выраженность мотивации избегания неуспеха, переживается неудовлетворенность в оценке перспектив своего служебного роста. В тоже время человек, преодолевший кризис третьего года службы, принимает и усваивает для себя нормы, ценности, правила и запреты, принятые в структуре МВД. В служебной деятельности все становится проще и понятнее, жизненный тонус повышается, расширяется круг знакомств.

По данным других исследований профессиональная деформация может получить активное развитие после 7-10 лет службы. Согласно этим исследованиям, становление специалиста проходит 2 этапа:

1) в течение первых 5-7 лет работы в одной и той же службе, в одной и той же должности сотрудник в нормальных условиях овладевает профессией, приобретает квалификацию;

2) через 7-10 лет и более продолжительное время при не изменении профиля и характера работы могут происходить нежелательные изменения сознания и личности сотрудника.

Факторы, препятствующие формированию профессиональной деформации.Разумеется, профессиональная деформация не является неизбежностью для каждого сотрудника, как и любая болезнь (а профессиональную деформацию можно рассматривать как типичное социальное заболевание). Можно ли говорить об иммунитете к профессиональной деформации? По всей вероятности, да.

Практика подтверждает наличие, как минимум, трех групп факторов, препятствующих или исключающих возможность профессиональной деформации.

Первая группа непосредственно связана с направленностью личности. Чем выше уровень культуры сотрудника, тем шире набор альтернативных моделей поведения, позволяющих остаться в общесоциальных рамках при любом обострении обстановки. Многовековая практика показывает, что высокий уровень культуры – не декоративно-косметическое украшение статусных притязаний личности, а реальная основа сохранения себя в любых сложных ситуациях, в том числе основа физического выживания. Разумеется, речь идет не о демонстрации «культурности», а об устойчивом стремлении Человека овладевать культурой для собственного самосовершенствования. Сотрудник, считающий, что он всего достиг, все понял и все знает, обречен не только на профессиональную, но и на личностную деформацию. Здоровое честолюбие является обязательным атрибутом профессионального успеха и дальнейшего профессионального роста. В то же время анализ практической деятельности в экстремальных условиях (а деятельность сотрудников ОВД именно такова) показывает, что ориентация сотрудника исключительно на успех в профессиональной деятельности достаточно скоро влечет деформацию. Чаще других достигают профессионального успеха и практически не подвержены деформации сотрудники, ориентированные не только на свою деятельность, но и на сохранение круга доверительного общения: семьи, старых друзей. Это «психологический тыл», позволяющий восстановиться после любых перегрузок.

Вторая группа связана с прочностью личностных структур, уровнем развития профессионально значимых личностных качеств. Устойчивая направленность личности сотрудника (соответствующая социальным требованиям профессии), развитые волевые качества и коммуникативные способности являются базой противодействия любым деформирующим условиям. Прочность личностных структур – это не генетический признак. Она создается в ходе всего воспитательного процесса и, прежде всего, в процессе самовоспитания сотрудника.

Третья группа – уровни овладения соответствующими профессиональными «психотехниками». Не каждый может выдержать длительные интенсивные эмоциональные нагрузки, но каждый может научиться регулировать свое эмоциональное состояние, «катализировать» агрессивные реакции в безопасном направлении. Не каждому дан талант общения, но каждый может овладеть «технологиями» контактного взаимодействия, нейтрализации конфликтов общения. В настоящее время существует множество высокоэффективных психологических «технологий», позволяющих защитить любого сотрудника от деформирующих влияний. Чтобы овладеть ими, требуется знать основы психологии, а также четко осознавать необходимость такой защиты.

Учитывая причины возникновения профессиональной деформации, её открытую и скрытую формы проявления, следует осуществлять целенаправленное и непрерывное профилактическое воздействие.

Профилактика профессиональной деформации представляет собой комплекс мероприятий, ориентированных на снижение развития профессиональной деформации.

Работа по профилактике профессиональной деформации включает в себя меры как психологического, так и непсихологического организационно-управленческого, воспитательного характера.

К задачам, решаемых в процессе профилактики профессиональной деформации сотрудников ОВД, следует отнести:

• развитие у сотрудников профессионального иммунитета;

• формирование у сотрудников четкой установки следовать в своей трудовой деятельности кодексу профессиональной чести (Приказ МВД РФ от 24 декабря 2008 г);

• совершенствование методов управления персоналом;

• формирование морально-психологического климата в подразделениях органов правопорядка.

Главная задача воспитательной работы — это, прежде всего, формирование у каждого работника активной жизненной позиции, деловитости, чувства нового, компетентности, сознательного отношения к труду, общественному долгу.

Содержание:

Введение

Каждый человек обладает той или иной профессией, которая накладывает отпечаток на личность и на жизнь в целом. В течение всей жизни человек развивается в личностном плане и в профессиональном. Проблема влияния профессии на личность очень актуальна на современном этапе.

Профессиональная роль сильно влияет на личность, предъявляя к человеку определенные требования, она тем самым преобразует всего человека. Ежедневное, на протяжении многих лет, решение типовых задач не только совершенствует профессиональные знания, но и формирует профессиональные привычки, определенный склад мышления и стиль общения.

Цели работы: Изучить понятия личностных деформаций стрессового типа, а также изучить деформации личности на примере учителей.

Задач работы:

Изучить такие понятия как деформация личности, стресс, фрустрация

Изучить влияние стресса на личность

Изучить личностные деформации в профессии учитель.

Глава 1. Личностные деформации и влияние стресса.

1.1.Основные понятия деформации личности

В последнее время феномену личностной деформации уделяется большое внимания, как в личностном, так и профессиональном планах.

В психологической литературе деформация личности чаще всего рассматривается в профессиональном контексте. Деформация личности — изменение качеств и свойств личности (стереотипов восприятия ценностных ориентаций, характера, способов общения и поведения) под влиянием тех или иных факторов, имеющих для нее жизненно важное значение.[2]

Если человеку не удается справиться с кризисами профессионального роста, то могут возникать личностные деформации. Это проявляется в изменении личности то за счет замены позитивных установок на негативное отношение к себе или другим людям. Возникновению профессиональных деформаций способствуют особенности самой профессиональной деятельности. Так, отмечается, что примерно у пятой части работников социальной сферы наблюдается так называемый синдром «сострадательной усталости», выражающейся в безразличии, в депрессии. У тех, кто имеет дело со страданиями других людей, например у врачей, деформации личности проявляются равнодушием, черствостью, цинизмом. У педагогов возникают истощение, «выгорание», герметизация и уход от контактов, что является следствием духовного переутомления, эмоционального «выкладывания» в профессиональной деятельности. На этой основе складываются деформации в мотивационной сфере личности, выражающиеся приглушением эмоций, исчезновением остроты чувств и переживаний, возникновением конфликтов. Пропадает интерес к профессии. У психологов, психотерапевтов деформация личности может состоять в устойчивом стремлении манипулировать другим человеком, навязывать ему ту или иную картину мира, не учитывая мотивов и целей самого человека, нарушая суверенность личности. Некоторые виды профессий, такие как учителя, судьи, военные, медработники, полицейские тоже могут предрасполагать к профессиональной деформации, к развитию качеств черствости, властности, бездушия, отгороженности от переживаний другого человека. Одним из проявлений деформации личности являются профессиональные этические ошибки – врачебные ошибки, судебные ошибки, ошибки в деятельности педагога.[4]

Ученые отмечают, что представители профессий типа «человек-человек», постоянно работающие с людьми, к которым относятся врачи, педагоги, руководители, работники сферы обслуживания, сотрудники правоохранительных органов имеют опасность подвергаться профессиональной деформации больше, чем представители профессий «человек-техника», «человек-природа». [6]Это связано с тем, что данный тип профессий предполагает обратное общение, так называемую «обратную связь». Общение с пациентом влияет на личность медработника, общение с осужденными – на сотрудников милиции и др. У работающих в данных профессиях существует необходимость игры, так называемого вживания в роль другого, что так же влияет на личность. Такое «вживание» в образы многих других людей является небезопасным для психического здоровья работника. Еще одна черта — это изначально взгляд на другого с профессиональной точки зрения, например как на пациента. [5]

Известно, что профессиональные деформации у представителей различных профессий выражаются по-разному. Например:

- Авторитарность и категоричность суждения в учительской профессии

- Грубость, грубый юмор, жесткость, отсутствие сочувствия – у врачей

- Подавление эмоций, скурпулезность, склонность создавать алгоритмы жизни – у программистов.

Существуют личностные деформации у больных людей. В частности, у больных алкоголизмом, выражается в снижении активности мотивации, отсутствие желания трудиться или что-то менять в том, чем занимается.

Каждому работающему человеку, время от времени, необходимо наблюдение за собой в плане личностных деформаций.

Когда говорится о личностных деформациях стрессового типа, то необходимо подчеркнуть именно стрессовый характер того или иного отклонения в типе личности.

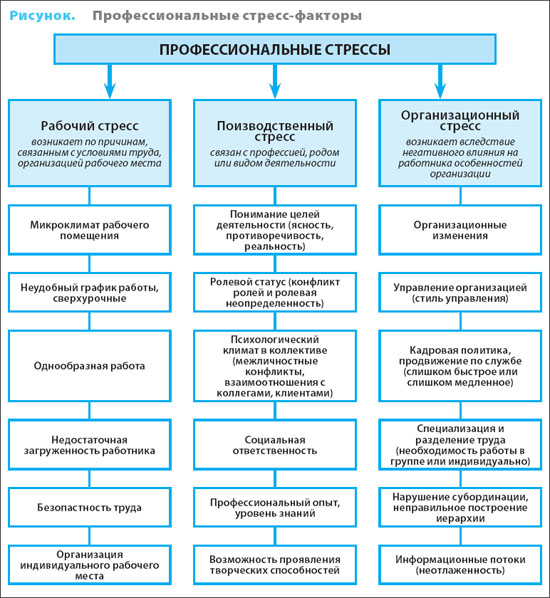

Профессиональный стресс – напряженное состояние работающего человека, возникающее у него при достаточно длительном, более или менее интенсивном воздействии эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, связанное непосредственно с выполняемой профессиональной деятельностью. [6]

Выделяют такие разновидности профессионального стресса:

- информационный,

- эмоциональный

- коммуникативный [4]

Информационный характеризуется в ситуации, когда человек не справляется с возникшей перед ним задачей и не успевает принимать важные решения в ситуации ограничения во времени. К этому прибавляется большая ответственность за принятие решения. Тогда происходят информационные перегрузки, вызывающие такой вид стресса. Иногда данный вид стресса происходит из-за того, что человек не обладает информацией для решения задачи. Иногда – в ситуации резкой смены заданий, требований и прочего.

Эмоциональный стресс может переживаться тогда, когда разрушаются внутренние установки, личностные ценности человека, связанные с его профессией, работой, должностью. Эмоциональный стресс возникает при наличии реальной или предполагаемой опасности, переживаниях унижения, вины, гнева и обиды, непонимания, недоверия, несправедливости, в случаях противоречий или разрыва как деловых, так и личных отношений с коллегами по работе или конфликте с руководством. Хотя последнее может относится так же к следующему типу стресса.

Коммуникативный стресс характеризуется реальными проблемами делового общения, проявляется в повышенной раздражительности, неумении защититься от коммуникативной агрессии, неспособности сформулировать отказ там, где это необходимо.

Ученые так определяют стадии развития стрессового состояния:

– нарастание напряженности ;

– собственно стресс;

– снижение внутренней напряженности [7]

Необходимо уточнить, что течение стресса зависит от человека, его темперамента, скорость нервных реакций.