Как и при любых

других измерениях, основными источниками

погрешностей угловых измерений являются:

-

инструментальные

погрешности; -

погрешности

субъекта (личные погрешности); -

погрешности

из-за влияния внешней среды; -

погрешности,

связанные с методикой измерений.

Приведенная

классификация погрешностей измерений

в значительной мере носит условный

характер. При анализе погрешностей

измерений рекомендуется рассматривать

их в соответствии с технологией

измерительного процесса, который можно

условно подразделить на три этапа. На

первом этапе исследуют:

-

погрешности

нанесения штрихов на лимбе; -

отклонение

формы внутренней поверхности ампулы

уровня от сферической; -

качество

изготовления оптики зрительной трубы,

в том числе прямолинейность хода

фокусирующей линзы; -

несовпадение

центров лимба и алидады (эксцентриситет

алидады); -

отклонение

действительной точности отсчетных

приспособлений от точности, заданной

конструктивно, определяют рен микроскопа; -

качество

работы закрепительных и наводящих

винтов; -

качание

подъемных винтов и осевых соединений.

Перечисленные

недостатки изготовления и сборки прибора

вносят существенные погрешности в

измерение горизонтальных углов. Их

относят к инструментальным погрешностям.

Они не могут быть устранены в процессе

эксплуатации прибора наблюдателем.

Поэтому они должны быть выявлены на

стадии подготовки прибора к измерениям,

а по результатам исследования определена

возможность использования прибора для

измерения углов. Исправление перечисленных

недостатков возможно, как правило,

только в заводских условиях или в

специализированных мастерских. В тоже

время влияние некоторых источников

такого рода погрешностей может быть

ослаблено или исключено применением

соответствующих методов работы с

инструментами. Примером тому может

служить ослабление влияния эксцентриситета

алидады горизонтального круга за счет

снятия отсчетов по двум противоположным

сторонам лимба, если это предусмотрено

конструкцией теодолита, или изменением

положения лимба примерно на 1800

между

полуприемами.

На этом же этапе

исследуют соответствие взаимного

расположения основных геометрических

осей их конструктивному требованию.

Данный вид исследований называют п

о в е р к а м и.

В случае не соответствия взаимного

расположения отдельных осей их

конструктивному требованию, производится

их юстировка (исправление). Однако в

любом случае частичное несоответствие

взаимного расположения геометрических

осей остается, которое обязательно

окажет влияние на точность измерений.

Задача пользователя оценить прогнозируемую

погрешность и принять решение о

возможности и необходимости ее ослабления

или проигнорировать. Критерием здесь

служит требование заказчика к точности

конечных результатов измерения углов.

Так невыполнение

первого геометрического условия,-

перпендикулярности оси цилиндрического

уровня к оси вращения теодолита,

приводит

к наклону лимба на угол iт.

Погрешность

ηiт

измерения

горизонтального угла от наклона лимба

имеет функциональную зависимость

ηiт

= (tgν1

– tgν2)

iт,

(6)

где

ν1 и

ν2

углы наклона сторон измеряемого угла.

Отсюда видно, что

если углы наклона линий визирования

примерно одинаковы (ν1≈ν2

), то наклон

лимба в небольших пределах не окажет

существенного влияния на точность

измеряемого угла. Поэтому во многих

руководствах по эксплуатации теодолитов

записано, что пузырек уровня в процессе

измерения горизонтального угла может

отклоняться от нуль — пункта до двух

делений, или в угловой мере для теодолитов

технической точности наклон оси вращения

составляет 1,5′.

В тоже время при

использовании данного теодолита для

установки строительных конструкций в

отвесное положение всегда ν1

≠ν2

,а их разность

может достигать 45°. А это означает, что

ηiт

≈ iт

. Эта величина

существенна потому, что наклон оси

вращения теодолита вызовет наклон оси

вращения зрительной трубы на такой же

угол, а следовательно и наклон строительной

конструкции. Если принять допуск

отклонения пузырька уровня от нуль-пункта

2 деления, то верхний оголовок колонны

отклонится от вертикали за счет только

данного источника погрешности на

величину порядка 5мм при высоте конструкции

10м. Во многих случаях эта величина

превосходит допуск на установку такого

рода конструкции в отвесное положение.

Поэтому при юстировке этого условия

теодолита, используемого на строительной

площадке, необходимо выполнять её с

максимально возможной точностью (не

ниже 0,5 деления шкалы уровня).

Невыполнение

второго геометрического условия,

перпендикулярности оси вращения

зрительной трубы и визирной оси приводит

к погрешности ηс

измерения горизонтального угла.

Аналитическое выражение которой имеет

вид

ηс

=

с0

(1/соs

ν1

—

1/соs

ν2

),

(7)

где

с0 –

значение коллимационной ошибки при

горизонтальном положении визирной оси

зрительной трубы (ν = 0);

ν1

и ν2

— углы

наклона сторон измеряемого угла.

Отсюда видно, что

влияние коллимационной ошибки на

точность измерения горизонтального

угла при одном положении вертикального

круга тем меньше, чем меньше разность

между углами наклона визирных лучей, а

при одинаковых углах наклона оно равно

нулю. При измерении горизонтального

угла при двух положениях вертикального

круга (КЛ и КП) влияние коллимационной

ошибки равно нулю независимо от разности

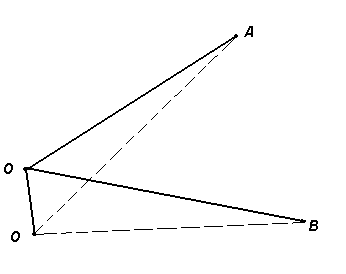

углов наклона сторон ОА и ОВ (рис.21).

На строительной

площадке установка конструкций в

отвесное положение выполняется, как

правило, при одном положении вертикального

круга, а различие углов наклона может

достигать 450.

Поэтому наличие коллимационной ошибки

окажет существенное влияние на точность

установки конструкции в отвесное

положение.

Таким образом,

если теодолит предназначен для измерения

горизонтальных углов полным приемом,

то юстировку коллимационной ошибки

можно не производить. И, наоборот, при

использовании теодолита для установки

или выверки вертикальности конструкций,

юстировку коллимационной ошибки

необходимо выполнять со всей тщательностью.

В тоже время следует помнить, что привести

ее к нулю не возможно и остаточное

значение всегда окажет определенное

влияние на точность установки конструкции

в отвесное положение. Важно предвычислить

ее величину и оценить влияние на конечный

результат.

Невыполнение

третьего геометрического условия, т.е.

перпендикулярности оси вращения

зрительной трубы к оси вращения теодолита,

не оказывает существенного влияния на

точность измерения горизонтального

угла. Это справедливо, если угол измерен

при КЛ и КП, а стороны имеют примерно

одинаковые углы наклона. Функциональная

зависимость между погрешностью измерения

горизонтального угла от угла наклона

оси вращения трубы и углов наклона линий

визирования имеет вид

ηiт=(tgν1

– tgν2)

qт

, (8)

где

qт

– угол

наклона оси вращения зрительной трубы,

вызванный неравенством подставок .

Если

в результате поверки этого условия

установлено, что угол

qт

превышает заданный для данного класса

работ величину, то таким теодолитом

устанавливать конструкции в отвесное

положение не рекомендуется. Геодезические

и топографические работы выполнять

можно, если измерения производить при

двух положениях круга.

Следующая

группа погрешностей

связана непосредственно с процессом

приведения теодолита в рабочее положение.

Прежде всего, это погрешность центрирования

теодолита и визирных целей (погрешность

редукции). Данные погрешности оказывают

самое существенное влияние на точность

измерения горизонтальных углов.

Рис.24. Погрешность

центрирования теодолита

Центрировать

теодолит идеально невозможно, поэтому

в любом случае центр лимба будет

находиться над точкой О, а над точкой

О′ на расстоянии е

(линейный элемент центрирования) от

точки О). Так при центрировании нитяным

отвесом величина е

достигает 5мм., а оптическим отвесом

2мм.

Вторым элементом

погрешности центрирования является

угол Θ (угловой элемент центрирования).

Оба элемента (е

и θ ) являются случайными величинами и

подчиняются нормальному закону

распределения при условии, что

приспособление для центрирования хорошо

выверено и юстировано.

Таким образом,

вместо угла АОВ (β) всегда измеряем угол

АО’В (β’). Разность

ηц.т.

= β’–β

(9)

является

погрешностью измерения горизонтального

угла, которая зависит от точности

центрирования теодолита. Формулу (9)

можно записать в виде

ηц.т.

= xB

— xА

(10)

В формуле (10) xB

и xА

есть значения погрешностей направлений

ОВ и ОА, вызванные погрешностью

центрирования. Они зависят от величины

линейного элемента центрирования е;

длин сторон SВ

и SA;

угла ориентирования линейного элемента

θ, а также величины угла β. Их аналитические

выражения, применительно к рис 24, имеют

вид

xА=

(е/ SА

) ρ sinβ

(11)

xB=

(е/ SВ

) ρ sin(θ+β), (12)

где

ρ – число секунд в радиане (206265″).

Если

принять SC

= SА=

S,

то окончательное выражение погрешности

измерения угла из-за погрешности

центрирования примет вид

ηц.т=

(е/ S

) ρ( sin(θ+β) – sinβ)). (13)

Анализ данного

выражения на экстемальные значения

позволяет сделать заключение: ηц.т→0

при S→;

ηц.т→max=(е/SC)ρ

при β = 1800

и θ =900.

Таким

образом, надо всегда стремиться к

увеличению длин сторон, если это позволяют

условия. При измерении углов теодолитами

технической точности не допускаются

длины сторон менее 40м, так как погрешность

ηц.т

становится соизмеримой с точностью

данного прибора.

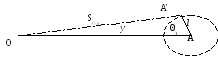

Рис. 25. Погрешность

редукции

Точность измерения

горизонтальных углов зависит также от

погрешности редукции, то есть от

погрешности центрирования визирной

цели (рис.25). Геометрический смысл этой

погрешности совершенно аналогичен

погрешности центрирования теодолита.

Так же как и при центрировании теодолита,

линейный l

и угловой Θ элементы центрирования

носят случайный характер

Так, вместо точки

А (рис.25) визирная цель центрирована над

точкой А′, а следовательно измеряемый

угол будет содержать погрешность y.

Величина

этой погрешности зависит от величины

линейного элемента l

; расстояния

SOA

и угла Θ1.

Аналитически

зависимость y

от перечисленных факторов может быть

выражена формулой

y

=l

ρ

sinΘ1

⁄ SOA.

(14)

Анализ

данной формулы показывает, что независимо

от величины l

при угле Θ

=00

или 1800

погрешность y

= 0. При Θ =900

или 2700

погрешность

y максимальна.

Отсюда рекомендация:

при измерении углов на учебной практике

рекомендуется веху устанавливать

непосредственно на центр точки и

удерживать ее в вертикальном положении

во время измерения. Если по каким либо

причинам это невозможно сделать, то

разрешается веху установить вне точки,

но обязательно в створе измеряемой

линии. Кроме того, не рекомендуется при

создании съёмочного обоснования выбирать

длины сторон теодолитного хода короче

40 метров. Наиболее действенным методом

ослабления влияния погрешностей

центрирования и редукции является

перецентрирование прибора и визирной

цели между отдельными приемами измерений

(в тех случаях, когда измерение углов

выполняют несколькими приемами).

После

приведения теодолита в рабочее положение

выполняют наведение на визирную цель.

Погрешность этого процесса зависит от

многих факторов:

-

увеличения

зрительной трубы; -

прозрачности

атмосферы; -

фона,

на который проектируется визирная

цель; -

геометрических

размеров визирной цели; -

расстояния

от теодолита до визирной цели; -

остроты

зрения наблюдателя; -

шага

резьбы наводящих винтов и т. д.

Выразить зависимость

погрешности визирования от перечисленных

факторов в виде математической зависимости

не представляется возможным. В учебной

литературе ее представляют в виде

формулы ηв

= 60″/v, то

есть зависящей только от одного фактора,-

увеличения зрительной трубы v.

Рекомендации по

ослаблению влияния погрешности наведения

на точность измеряемого угла сводятся

к следующим:

-

измерения

следует выполнять в часы спокойного

состояния атмосферы; -

видимость

между вершиной угла и визирной целью

должна быть с земли; -

наводить

следует на самый низ вехи; -

веху

или другую визирную цель устанавливать

непосредственно на закрепленную точку; -

наведение

осуществлять только наводящим винтом

алидады на ввинчивание; -

визирную

цель вводить в биссектор сетки нитей

в центре поля зрения трубы.

После наведения

на визирную цель снимают отсчеты по

шкале алидады горизонтального круга.

Здесь основной является погрешность

оценки на глаз доли деления шкалы

алидады. Так как теодолиты технической

точности имеют шкалу алидады с ценой

деления t

= 5′, то при отсчитывании на глаз

погрешность составит ηо=

0,1t

, то есть

= 30″. Это одна из самых существенных

погрешностей из всего ряда погрешностей

измерений горизонтальных углов. Она

определяет класс точности прибора. На

нее ориентируются при определении

значимости других погрешностей. Так

считается, что любая другая погрешность

не окажет существенного влияния на

конечный результат измерения, если ее

величина меньше или равна 0.3 ηо.

На точность

измерения горизонтальных углов

существенное влияние оказывают внешние

условия: температура и давление воздуха;

влажность и прозрачность атмосферы;

колебание воздушных масс. Наиболее

существенное влияние на точность

измерений оказывает боковая составляющая

рефракции. Она является следствием

прохождения визирного луча через слои

атмосферы с различной плотностью.

Распределение плотности воздушных

слоев связано с распределением

температуры. Поэтому рефракционное

поле обычно отождествляют с температурным

полем и значением частного угла рефракции,

который можно определить по формуле

δ″ = 10.9,

(15)

где P

– давление воздуха, мм;

T

– абсолютная температура;

S

– расстояние между прибором и визирной

целью;

dt/dy—

горизонтальный градиент температуры.

Несмотря на простоту

функциональной зависимости между

параметрами атмосферы, учесть при

измерении горизонтальных углов влияние

рефракции в практической работе не

удается. Поэтому основная рекомендация

по ослаблению влияния рефракции на

точность измерения горизонтальных

углов сводится к тому, что измерения

необходимо выполнять в часы спокойной

атмосферы, а стороны угла не располагать

близко к стенам зданий или других

сооружений, обладающих локальным

температурным полем.

На стадии

вычислительной обработки результатов

измерений основной погрешностью является

погрешность округления и удержание при

записи конечного результата верного

числа значащих цифр.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 19 июл 2007

- Сообщения:

- 1.490

- Симпатии:

- 436

Вопрос собственно в теме. В учебнике лишь сказано, что величина влияния этой погрешности определяется как

епсилон=с/cos (ню),

где ню — угол наклона визирной оси к горизонту, как я понял, а с — коллим. погрешность.

Из формулы следует, что при углах, близких к зениту, величина влияния коллим. погрешности резко возрастает, а при одинаковых углах наклона не влияет на разность отсчетов по ГК.

#1

-

Форумчанин

Ведь сам ответил на свой вопрос.

Коллимационная ошибка влияет на измеренный горизонтальный угол если измерение горизонтального угла выполнялось с разным углом наклона визирной оси к горизонту.

Устраняется измерением при 2-х кругах.#2

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 19 июл 2007

- Сообщения:

- 1.490

- Симпатии:

- 436

Не могу понять пока, как это влияет на плановые измерения, т.к. не знаю, из чего вытекает формула.

#3

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 16 июл 2007

- Сообщения:

- 2.330

- Симпатии:

- 174

- Адрес:

-

Беларусь

Вернись в теорию и прочитай повнимательней основные поверки и юстировки теодолита.

#4

-

Форумчанин

Здесь подробно описано.

Поверки и исследования теодолитаP.S. Глубоко копаешь, Максим.

Это хорошо.#5

-

Форумчанин

- Регистрация:

- 16 сен 2008

- Сообщения:

- 40

- Симпатии:

- 0

- Адрес:

-

Саратов

Большое спасибо, многие вопросы отпали сами собой.

#6

Поделиться этой страницей

Измерение горизонтальных и вертикальных углов в ходах постоянного съемочного обоснования производится отъюстированными теодолитами.

3.2.1. Измерение горизонтальных углов

Измерение горизонтальных углов постоянного съемочного обоснования рекомендуется выполнять по трехштативной системе. Если трехштативную систему применить нельзя, угол следует измерять на веху, устанавливаемую по круглому уровню (см.рис.3.22)

Таблица 3. 3

|

Точка |

Отсчеты |

Вычисленный угол из полуприема |

Среднее значение угла |

||||

|

стояния |

визирования |

Круг |

I |

II |

1+И 2 |

||

|

2 3 2 3 |

П Л |

10°28,0′ 107 18,5 197°55,5′ 294 45,0 |

28,2′ 18,0 55,3 44,8 |

28,1′ (1) 28,2 (2) 55,4 (4) 44,9 (3) |

96°50,У 96°49,5′ |

96°49,8′ |

либо на отвес, прикрепленный к штативу и центрированный над точкой.

Устанавливают теодолит над вершиной измеряемого угла в рабочее положение, центрируют его при помощи нитяного отвеса или оптического центрира с точностью 2 мм. С такой же точностью центрируют и марки, устанавливаемые над наблюдаемыми точками. Каждый горизонтальный угол измеряют одним полным приемом с перестановкой лимба между полуприемами на величину, близкую к 90°. Измерения всегда начинают при вертикальном круге лево (Л). Для этого закрепляют лимб и, вращая алидаду, наводят центральную точку сетки нитей зрительной трубы или биссектор на заднюю (правую) веху или марку, при этом пользуются наводящими винтами зрительной трубы и алидады горизонтального круга, после этого при том же положении вертикального круга визируют на переднюю (левую) веху или марку. При визировании по каждому направлению производят два наведения биссектора на предмет и соответственно делают два отсчета по шкалам микрометра, округляют их до целого (наименьшего) деления микроскопа (верньера) и записывают в журнал (табл. 3.3). На этом заканчивается первый полуприем.

Переводят зрительную трубу через зенит и переставляют лимб па величину, близкую к 90°, для второго полуприема и повторяют визирование при положении вертикального круга право (П). При этом алидаду перемещают в противоположную сторону, наводят пересечение нитей на переднюю веху (марку), а потом на заднюю и делают отсчеты, записывают в журнал (см. табл. 3.3).

Для получения значения правого по ходу горизонтального угла необходимо из среднего отсчета, полученного при визировании на заднюю точку, вычесть средний отсчет, полученный при визировании на переднюю точку. Для получения левого по ходу угла из среднего отсчета на переднюю точку вычитают средний отсчет на заднюю точку. Все записи по измерению углов заносятся в специальный полевой журнал (табл. 3.3).

Записи в журналах ведутся карандашом, цифры должны быть отчетливыми, т. е. не допускающими различных толкований, неправильная запись зачеркивается, но так, чтобы она читалась, а выше зачеркнутого записывается исправленный результат. Подчистки резинкой, скребком, бритвой не допускаются.

Страницы в полевом журнале перед наблюдением должны быть пронумерованы и подписаны наблюдателем и начальником партии.

По окончании работ по измерению горизонтальных углов на данном объекте составляют схему, на которую выписывают углы до десятых долей минуты. Невязки не должны превышать величины, подсчитанной по формуле

/h«on = 1‘V«I (3.4)

где п — число измеренных углов в полигоне или ходе.

На узловых и исходных пунктах горизонтальные углы измеряют одним полным круговым приемом

При измерении углов по способу круговых приемов алидаду, как при положении круг право П, так и при лево JI вращают по ходу часовой стрелки. При визировании по каждому направлению делают два наведения биссектора на визирную цель и производят соответственно по микрометру два отсчета, округляя их до целого деления микрометра (верньера). При движении алидады по ходу часовой стрелки в первом полуприеме зрительную трубу вначале наводят на крайнюю левую точку хода, а затем на все последующие по порядку: полуприем заканчивают наведением на начальную точку. Затем зрительную трубу переводят через зенит и движением алидады по ходу часовой стрелки вновь наводят на крайнюю левую точку хода, повторяя наблюдения на все последующие точки в том же порядке, как и в первом полуприеме.

Таким образом, для исключения систематического влияния от увлекания алидадой лимба в обоих полуприемах алидаду вращают в одном и том же направлении (по ходу часовой стрелки). Перед началом измерения алидаду поворачивают в направлении измерения углов на 10—15 оборотов.

Важнейшим условием получения хороших результатов в угловых измерениях является устойчивость теодолита, визирных марок или вех, поэтому штатив должен быть прочным.

Во избежание кручения штатива от нагревания солнцем при измерении углов применяют зонт, защищая им не только теодолит, но и весь штатив. При установке на асфальте в жаркую погоду или на тающем льду весной необходимо концы ножек штатива засыпать землей или снегом, чтобы металлические концы не плавили асфальт или лед и штатив не опускался.

Кроме того, необходимо обращать внимание на правильную работу подъемных винтов, так как даже небольшой люфт в осях вызывает смещение теодолита при вращении лимба или алидады.

При измерении горизонтальных углов визирный луч не должен проходить ниже 0,5 м от поверхности земли, асфальта и не ближе 0,5 м от вертикальной поверхности предметов.

При измерении горизонтальных углов в ходах постоянного съемочного обоснования руководствуются следующими правилами. Окуляр микроскопа устанавливают на наиболее резкое изображение штрихов круга, следя за тем чтобы не было параллакса. В случае разницы в изображении штрихов ставят окуляр на среднюю резкость изображения. Окуляр зрительной трубы устанавливают на резкое изображение сетки нитей и добиваются четкого изображения наблюдаемых предметов в поле зрения трубы и отсутствия параллакса. Желательно, чтобы при измерении углов установка окуляра и фокусировка трубы оставались неизменными.

Рукоятку оптического микрометра следует вращать только по ходу часовой стрелки (при совмещении штрихов). Во время измерения углов наводящие винты алидады горизонтального круга следует ставить на середину резьбы и выполнять наведения только на ввинчивание винта, при этом закрепительные винты не следует сильно закреплять.

Основными погрешностями при измерении углов являются следующие:

Погрешности, возникающие непосредственно в процессе измерения угла. К ним относятся погрешности визирования, отсчета, влияиия остаточных погрешностей после юстировки прибора, погрешности смещения штатива и теодолита во время измерений, а также личные погрешности наблюдателя.

1. Инструментальные погрешности.

Влияние коллимационной ошибки ДС на измеренное направление

ДС=——, (3.5)

cos а

где С — коллимационная ошибка теодолита, а — угол наклона трубы при визировании на пункт.

Эта погрешность компенсируется, если наблюдать при разных положениях вертикального круга (П и Л), а коллимационная ошибка остается постоянной во время измерений. Если коллимационная ошибка изменяется (например, при различной фокусировке), то остаточное влияние ее тем больше, чем больше изменение С и чем больше угол наклона а. В этом случае угол будет содержать погрешность

1 ( sic) «!c) Л

дС = ± (-J—!_ 1 (3.6)

2 V cos а2 cosc^ /

где 6}С> и б|с) — изменение коллимационной ошибки при переходе от измерений при круге право П к измерению при круге лево Л для направлений 1 и 2, определяющих измеряемый угол. Из формулы видно, что влияние коллимационной ошибки на измеренный угол тем больше, чем больше разница в величинах 6(с) и в абсолютных величинах углов а.

Влияние наклона оси вращения трубы теодолита на измеряемое направление равно

(О = t tg а, (3.7)

где i — угол наклона оси вращения трубы, a — угол наклона трубы.

В случае когда вертикальная ось вращения теодолита приведена в отвесное положение, это влияние будет исключено в среднем из двух измере-нин при различных положениях трубы .(П и Л) при условии, что угол между осью вращения трубы и вертикальной осью вращения теодолита остается неизменным.

Если вертикальная ось вращения теодолита несколько отклоняется от отвесного положения, то это вызовет появление погрешности, определяемой формулой

,М = 1/2(6® tga2-6«tga2), (3.8)

где б}’1 и —среднее значение угла наклона оси вращения *трубы при П и Л для направлений 1, 2, определяющих угол; ai и а2 — углы наклона трубы.

Влияние рефракции при наблюдениях вертикальных углов в прямом и обратном направлениях уменьшается. При измерении углов постоянного съемочного обоснования, где при сравнительно коротких сторонах разность в углах наклона может достигать несколько градусов, следует особенно тщательно приводить ось вращения теодолита в отвесное положение.

К другим инструментальным погрешностям относятся азимутальные, для уменьшения которых следует надежно устанавливать штатив над центром пункта, крепко затягивать винты, скрепляющие ножки штатива с головкой и места соединения раздвижных ножек, а также проверять регулировку вращения подъемных винтов. Рекомендуется перед измерением углов теодолит исследовать в отношении азимутальных сдвигов в условиях, близких к полевым.

2. Погрешности от воздействия внешней среды.

К этим погрешностям следует отнести влияние нагревания теодолита

лучами солнца, изменения температуры воздуха, колебания изображений и т. д.

Погрешности, возникающие под влиянием неравномерного нагрева прибора, можно значительно уменьшить, закрывая теодолит зонтом от воздействия прямых лучей солнца.

Для уменьшения погрешностей, вызванных колебаниями изображения, необходимо измерение углов производить в часы наиболее спокойных изображений. При ветре средней силы рекомендуется теодолит и штатив прикрыть зонтом со стороны ветра. Визирный луч не должен проходить низко над землей и близко от местного предмета, так как в случае несоблюдения этого условия на визирный луч будет влиять рефракция, значительно искажающая результат измерения угла.

3.Погрешности центрирования и редукции теодолита и марок над пунктами.

Для ослабления влияния погрешностей центрирования и редукций необходимо применять трехштатипную систему. В случае когда теодолит и марки центрируются с одинаковой точностью (например, 1 мм), совместное влияние погрешности центрирования редукции (при ходе с равными сторонами S) будет равно

. тсг= — -л/2, (3.9)

5

а в случае хода с разными сторонами

3.2.2. Измерение вертикальных углов

При развитии сетей постоянного съемочного обоснования в горной и всхолмленной местности определение высот пунктов этих сетей, кроме геометрического, допускается выполнять тригонометрическим (геодезическим) нивелированием при длине хода не более 1 км.

Тригонометрическое нивелирование производится измерением вертикальных углов, приведенными выше теодолитами, одним полным приемом по трем горизонтальным нитям при двух положениях вертикального круга при круге П и Л. Колебание места нуля сетки (МО) при повторных его определениях не должно быть более 20″, Высоты теодолитов и визирных целей должны измеряться дважды с точностью до 1 см. Превышения между пунктами постоянного съемочного обоснования определяются в прямом и обратном направлениях.

Расхождения между прямыми и обратными превышениями не должны превышать 10 см на 1 км расстояния.

Допустимые невязки в ходах тригонометрического нивелирования не должны превышать 10 У L> где L — длина хода в километрах.

Для измерения вертикального угла (угла наклона) последовательно наводят пересечение вертикальной нити с каждой из трех горизонтальных нитей сетки зрительной трубы на точку, отмеченную на вехе или рейке, соответствующую высоте теодолита. Делают отсчеты по вертикальному кругу, при положении пузырька уровня, при вертикальном круге в нуль-пункте.

При измерении вертикальных углов теодолитом с компенсатором. заменяющим уровень при алидаде вертикального круга,, отсчет по вертикальному кругу производится после визирования зрительной трубой теодолита на точку вешки (рей!<и), соответствующую высоте теодолита.

Вычисление углов наклона производится по формулам:

для теодолита Т15

Л — П —180° _ /Q , ov

а=-; а = Л—МО; (3.12)

или а = МО—П—180°.

В формуле (3.12) к величинам, меньшим 90°, следует предварительно прибавлять 360°;

сс = 90°—г или а = 2— 90°.

В формулах (3.12) — (3.15) П и Л — отсчеты по вертикальному кругу при положении его соответственно справа и слева от наблюдателя; МО — место нуля, а — угол наклона, Мг — место зенита, z — зенитное расстояние.

При измерении углов как вертикальных, так и горизонтальных, практически невозможно определить температуру вдоль каждого направления.

— Имеющиеся данные о распределении температуры в приземном слое воздуха позволяют установить, что влияние рефракции сильнее сказывается на зенитные расстояния и значительно меньше на горизонтальные углы.

Практика работ подтвердила это обстоятельство. Установлено, что вертикальная рефракция может искажать зенитные расстояния до 2′ и более, в то время как влияние боковой рефракции на горизонтальные углы в исключительных случаях может достигнуть всего десяти секунд дуги.

В числе аномальных могут оказаться и направления, проходящие близ нагретых солнечным лучом сооружений, стоек сигнала и т. п. .

Следовательно, измерение вертикальных углов необходимо делать обязательно в прямом и в обратном направлениях, что повысит точность в два раза.

Измерение горизонтальных углов рекомендуется выполнять по теневой стороне улицы в удалении от стен здания. Пользоваться зонтом, что позволит уменьшить вращение штатива от нагрева солнцем.

Содержание:

- Недостатки изготовления и сборки

- Третье геометрическое условие

- Вывод:

| Предмет: | Геодезия |

| Тип работы: | Курсовая работа |

| Язык: | Русский |

| Дата добавления: | 06.03.2019 |

- Данный тип работы не является научным трудом, не является готовой выпускной квалификационной работой!

- Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала для самостоятельной подготовки учебной работы.

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

По этой ссылке вы сможете найти много готовых курсовых работ по геодезии:

Посмотрите похожие темы возможно они вам могут быть полезны:

Введение:

Как и при любом другом измерении, основными источниками угловых ошибок измерения являются:

- Инструментальные ошибки;

- Тематические ошибки (личные ошибки);

- Ошибки из-за влияния внешней среды;

- Ошибки, связанные с процедурой измерения.

Данная классификация погрешностей измерений в значительной степени условна. При анализе ошибок измерений рекомендуется учитывать их в соответствии с технологией процесса измерения, которую можно условно разделить на три этапа.

На первом этапе они изучают:

- Неточность нанесения штрихов на конечности;

- Отклонение формы внутренней поверхности уровня ампулы от сферической;

- Качество изготовления оптики телескопа, в том числе прямолинейность фокусирующей линзы;

- Несоответствие между центрами конечности и алидады (эксцентриситет алидады);

- Отклонение фактической точности считывающих устройств от точности, заданной конструктивно, определяют с помощью микроскопа;

- Качество работы крепежных и ходовых винтов;

- Поворот подъемных винтов и осевых шарниров.

Недостатки изготовления и сборки

Перечисленные недостатки изготовления и сборки устройства вносят существенные ошибки в измерение горизонтальных углов. Они относятся к инструментальным ошибкам. Они не могут быть устранены во время работы устройства наблюдателем. Поэтому их следует идентифицировать на этапе подготовки устройства к измерениям, а по результатам исследования определяется возможность использования устройства для измерения углов. Исправление этих недостатков возможно, как правило, только на заводе или в специализированных мастерских. В то же время влияние некоторых источников таких ошибок может быть ослаблено или устранено путем использования соответствующих методов работы с инструментами. Примером этого является ослабление влияния эксцентриситета алидады горизонтального круга, принимая показания на двух противоположных сторонах конечности, если это предусмотрено теодолитной конструкцией, или путем изменения положения конечности с помощью около 1800 между полу-приемами.

На этом же этапе исследуется соответствие относительного положения основных геометрических осей их проектным требованиям. Этот тип исследования называется проверкой. Если относительное положение отдельных осей не соответствует их проектным требованиям, они корректируются (корректируются). Однако в любом случае сохраняется частичное несоответствие относительного положения геометрических осей, что, безусловно, повлияет на точность измерений. Задача пользователя — оценить прогнозируемую ошибку и принять решение о возможности и необходимости ее ослабления или игнорировать ее. Критерием здесь является требование заказчика к точности конечных результатов измерения угла.

Так что невыполнение первого геометрического условия, — перпендикулярность оси цилиндрического уровня оси вращения теодолита, приводит к наклону циферблата под углом его.

Погрешность измерения горизонтального угла ηi от наклона конечности имеет функциональную зависимость:

- ηiт = (tgν1 — tgν2) это, (6)

- где ν1 и ν2 — углы наклона сторон измеряемого угла.

Это показывает, что если углы наклона линий визирования примерно одинаковы (ν1≈ν2), то наклон конечности в небольших пределах не окажет существенного влияния на точность измеренного угла. Поэтому во многих руководствах по эксплуатации теодолита написано, что пузырь уровня при отклонении от горизонтального угла может отклоняться от нулевой точки до двух делений, или угол поворота для теодолитов технической точности составляет 1,5 ‘.

В то же время при использовании этого теодолита для монтажа строительных конструкций в вертикальном положении всегда ν1 ≠ ν2, и их разность может достигать 45 °. А это значит, что ηiТ — это. Это значение является значительным, поскольку наклон оси вращения теодолита будет вызывать наклон оси вращения телескопа под тем же углом, и, следовательно, наклон конструкции здания. Если мы примем допуск отклонения пузырька уровня от нулевой точки деления 2, то верхняя головка колонны отклонится от вертикали только из-за этого источника ошибки на величину порядка 5 мм в конструкции. высота 10 м. Во многих случаях это значение превышает допуск для установки такого рода конструкции в вертикальном положении. Поэтому при корректировке этого состояния теодолита, используемого на строительной площадке, необходимо выполнять его с максимально возможной точностью (не ниже 0,5 деления шкалы уровня).

Невыполнение второго геометрического условия, перпендикулярности оси вращения телескопа и визирной оси, приводит к ошибке ηc при измерении горизонтального угла.

Аналитическое выражение которого имеет вид:

- ηc = c0 (1 / cos ν1 — 1 / cos ν2), (7)

- где c0 — значение коллимационной ошибки в горизонтальном положении оси визирования телескопа (ν = 0);

- ν1 и ν2 — углы наклона сторон измеряемого угла.

Это показывает, что влияние коллимационной ошибки на точность измерения горизонтального угла в одном положении вертикального круга тем меньше, чем меньше разница между углами наклона лучей-мишеней и при тех же углах наклона его это ноль. При измерении горизонтального угла в двух положениях вертикального круга (KL и KP) влияние коллимационной ошибки равно нулю независимо от разности углов наклона сторон OA и OV.

На строительной площадке установка конструкций в вертикальном положении выполняется, как правило, в одном положении вертикального круга, а разница в углах наклона может достигать 450. Поэтому наличие коллимационной ошибки будет иметь значительное влияние на точность установки конструкции в вертикальном положении.

Таким образом, если теодолит предназначен для полного измерения горизонтальных углов, то ошибка коллимации не может быть скорректирована. И, наоборот, при использовании теодолита для установки или выравнивания вертикальности конструкций, корректировка коллимационной ошибки должна выполняться со всей осторожностью. В то же время следует помнить, что довести его до нуля невозможно, и остаточная стоимость всегда будет оказывать определенное влияние на точность установки в вертикальном положении. Важно предварительно рассчитать его стоимость и оценить влияние на конечный результат.

Третье геометрическое условие

Невыполнение третьего геометрического условия, то есть перпендикулярности оси вращения телескопа к оси вращения теодолита, не оказывает существенного влияния на точность измерения горизонтального угла. Это верно, если угол измеряется в KL и KP, и стороны имеют приблизительно одинаковые углы наклона.

Функциональная зависимость между погрешностью измерения горизонтального угла от угла наклона оси вращения трубы и углами наклона линий визирования составляет:

- ηiт = (tgν1 — tgν2) qт, (8)

- где qt — угол наклона оси вращения телескопа, вызванный неравенством опор.

Если в результате проверки этого условия установлено, что угол qt превышает значение, указанное для этого класса работ, то не рекомендуется устанавливать конструкции в вертикальном положении с таким теодолитом. Геодезические и топографические работы могут быть выполнены, если измерения производятся в двух положениях круга.

Следующая группа ошибок напрямую связана с процессом приведения теодолита в рабочее положение. Прежде всего, это ошибка при центрировании теодолита и прицельных целей (ошибка при сокращении). Эти ошибки оказывают наиболее существенное влияние на точность измерения горизонтальных углов.

В идеале невозможно центрировать теодолит, поэтому в любом случае центр конечности будет находиться над точкой O, а над точкой O ′ на расстоянии e (линейный центрирующий элемент) от точки O). Так, при центрировании с отвесом значение е достигает 5 мм., А при оптическом отвесе 2 мм.

Вторым элементом ошибки центрирования является угол Θ (угловой центрирующий элемент). Оба элемента (e и θ) являются случайными величинами и подчиняются закону нормального распределения при условии, что центрирующее устройство хорошо откалибровано и выровнено.

Таким образом, вместо угла AOB (β) мы всегда измеряем угол AO’B (β ‘). разница ηc.t. = β’– β — погрешность измерения горизонтального угла, которая зависит от точности центрирования теодолита. Формула (9) может быть записана как ηc.t. = xB — xА .

В формуле (10) xB и xA являются значениями ошибок в направлениях OB и OA, вызванных ошибкой центрирования. Они зависят от величины линейного центрирующего элемента e; длина сторон SB и SA; угол ориентации линейного элемента θ, а также значение угла β.

Их аналитические выражения применительно имеют вид:

- xА = (е / SA) ρ sinβ (11)

- xB = (e / SB) ρ sin (θ + β), (12)

- где ρ — количество секунд в радианах (206265 ″).

Если взять SC = SA = S, то окончательное выражение ошибки измерения угла из-за ошибки центровки примет вид: ηc.t = (e / S) ρ (sin (θ + β) — sinβ)).

Анализ этого выражения для экстремальных значений позволяет сделать вывод: ηc.t → 0 при S →; ηc.t → max = (е / SC) ρ при β = 1800 и θ = 900.

Таким образом, всегда следует стремиться к увеличению длины сторон, если позволяют условия. При измерении углов с помощью теодолитов технической точности длина сторон менее 40 м не допускается, поскольку погрешность ηc.t становится сопоставимой с точностью этого устройства.

Точность измерения горизонтальных углов также зависит от погрешности уменьшения, то есть от погрешности центрирования цели. Геометрический смысл этой ошибки полностью аналогичен ошибке центрирования теодолита. Как и при центрировании теодолита, линейные l и угловые Θ центрирующие элементы являются случайными

Таким образом, вместо точки A цель центрируется над точкой A ′, и поэтому измеренный угол будет содержать ошибку y. Величина этой ошибки зависит от величины линейного элемента l; SOA расстояние и угол Θ1. Аналитически зависимость y от этих факторов можно выразить формулой y = l ρ sinΘ1 ⁄ SOA.

Анализ этой формулы показывает, что независимо от значения l для угла Θ = 00 или 1800 ошибка y = 0. При При = 900 или 2700 ошибка y максимальна.

Отсюда рекомендация: при измерении углов на практике рекомендуется, чтобы полюс был установлен непосредственно в центре точки и удерживался в вертикальном положении во время измерения. Если по какой-либо причине это не может быть сделано, то разрешено устанавливать веху вне точки, но обязательно выровняйте измеренную линию. Кроме того, при создании обоснования стрельбы не рекомендуется выбирать длины сторон теодолитного хода короче 40 метров. Наиболее эффективный метод ослабления эффектов ошибок центрирования и уменьшения — это повторное центрирование устройства и цели между отдельными методами измерения (в случаях, когда измерения угла выполняются несколькими методами).

После приведения теодолита в рабочее положение он направлен на цель.

Ошибка этого процесса зависит от многих факторов:

- Увеличить телескоп;

- Прозрачность атмосферы;

- Фон, на который проецируется цель;

- Геометрические размеры цели;

- Расстояния от теодолита до цели;

- Острота зрения наблюдателя;

- Шаг резьбы направляющих винтов и т. д.

Невозможно выразить зависимость ошибки зрения от этих факторов в виде математической зависимости. В учебной литературе он представлен в виде формулы ηв = 60 ″ / v, то есть в зависимости только от одного фактора увеличение телескопа v.

Рекомендации по смягчению влияния ошибок наведения на точность измеренного угла следующие:

- Измерения должны выполняться в часы спокойной атмосферы;

- Видимость между вершиной угла и целью должна быть с земли;

- Указать на самое дно вехи;

- Установить веху или другую цель непосредственно в фиксированной точке;

- Управление должно осуществляться только с помощью свинцового винта Alidade;

- Цель для ввода в биссектрису сетки нитей в центре поля зрения трубы.

После наведения на цель считываются показания по шкале алидады горизонтального круга. Здесь основной является ошибка в оценке доли шкалы алидады на глаз. Поскольку теодолиты технической точности имеют шкалу алидады с ценой деления t = 5 ′, при подсчете на глаз ошибка будет ηо = 0.1t, т.е. = 30 ″. Это одна из самых значительных ошибок из всей серии ошибок при измерении горизонтальных углов. Определяет класс точности устройства. Они руководствуются этим при определении значимости других ошибок. Таким образом, считается, что любая другая ошибка не окажет существенного влияния на конечный результат измерения, если его значение меньше или равно 0,3 ηо.

На точность измерения горизонтальных углов существенно влияют внешние условия: температура и давление воздуха; влажность и прозрачность атмосферы; колебание воздушных масс. Наиболее существенное влияние на точность измерений оказывает боковая составляющая рефракции. Это является следствием прохождения целевого пучка через слои атмосферы с различной плотностью. Распределение плотности слоев воздуха связано с распределением температуры.

Поэтому преломляющее поле обычно отождествляют с температурным полем и значением парциального угла преломления, которое можно определить по формуле:

- δ ″ = 10,9

- где Р — давление воздуха, мм;

- Т — абсолютная температура;

- S — расстояние между устройством и целью;

- dt / dy — горизонтальный градиент температуры.

Вывод:

Несмотря на простоту функциональной взаимосвязи между параметрами атмосферы, невозможно учесть влияние рефракции при измерении горизонтальных углов. Поэтому главная рекомендация ослаблять влияние преломления на точность измерения горизонтальных углов состоит в том, что измерения должны проводиться в спокойной атмосфере, а стороны угла не должны располагаться близко к стенам зданий или других сооружений с локальное температурное поле.

На этапе вычислительной обработки результатов измерений основной ошибкой является ошибка округления и сохранение правильного количества значащих цифр при записи окончательного результата.