При передаче по каналу связи информация

подвергается воздействию различного

рода помех: широко известные флуктуационные,

гармонические и импульсные помехи.

Флуктуационная помехапредставляет

собой напряжение, меняющееся во

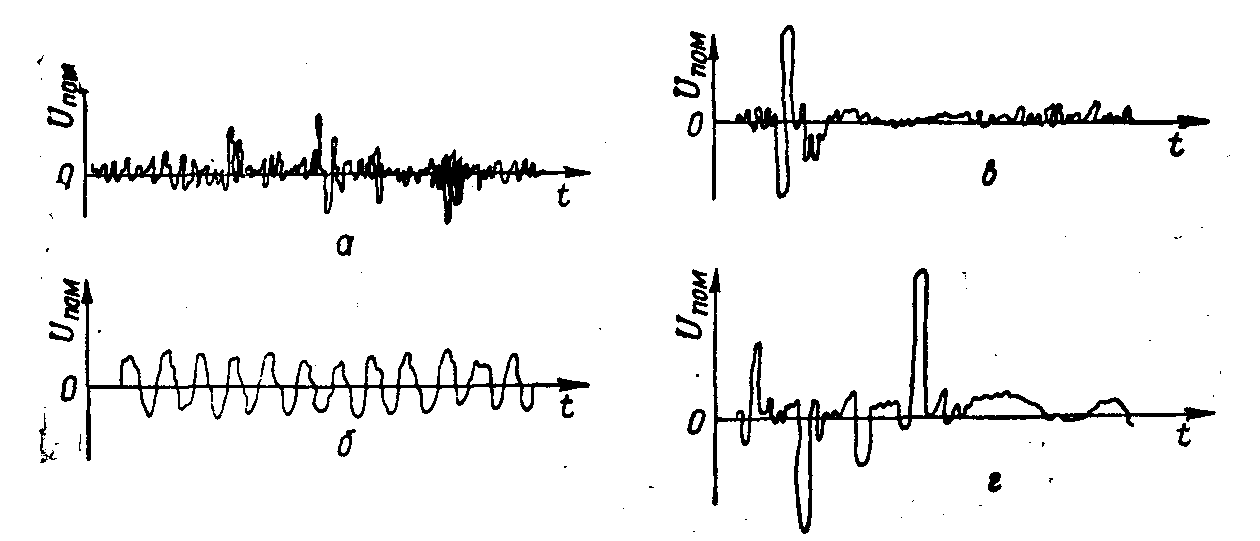

времени случайным образом (рис. 6.5,а).

Причина появления ее—тепловые шумы

линии, элементов аппаратуры и т. д.

Гармоническая помеха (рис. 6.5,б)

приближенно описывается синусоидальным

колебанием:Uпом

=Vsin(t+).

Эти помехи возникают, как правило, в

самой аппаратуре из-за паразитного

проникновения в канал различных несущих

колебаний.

.

Рис. 6.5. Различные виды помех

Импульсной

помехойназывается помеха, пиковое

значение которой соизмеримо с амплитудой

полезного сигнала или превышает ее.

Типичный вид одиночной импульсной

помехи показан на рис. 6.5,в.Импульсные

помехи обычно появляются пачками, по

несколько помех в пачке (рис. 6.5,г).Характер процесса появления пачек во

времени и отдельных помех внутри одной

пачки существенно изменяется от канала

к каналу и даже в одном канале в различные

периоды времени.

По типу

источников импульсные помехи можно

разделить на три основные группы:

естественного происхождения,

промышленные, возникающие в аппаратуре.

К

помехам естественного происхожденияв первую очередь следует отнести

атмосферные помехи, основным источником

которых являются грозовые разряды,

хаотически возникающие во многих

участках земного шара. Каждый такой

разряд создает несколько мощных

импульсов электрического тока.

Источники

промышленных помехмногочисленны.

К ним относятся различные коллекторные

электрические машины, двигатели,

аппараты, линии электропередачи,

электросварка.

Кроме классификации

помех по характеру воздействия на

передаваемое сообщение, их классифицируют

по поведению во времени. Флуктуационные

и гармонические помехи действуют

непрерывно в течение длинных отрезков

времени. Их можно назвать постоянно

действующими. В отличие от них

импульсные помехи действуют на сигнал

только в отдельные моменты. Помехи

такого типа называютсясосредоточенными

во времени.

В

результате действия помех в канале

связи информация, передаваемая по

этому каналу, искажается, принятое

сообщение будет отличаться от переданного,

т. е. сообщение принимается с ошибкой.

Возникновение ошибок — случайный

процесс, и предсказать появление их

заранее, до эксперимента, можно только

статистически, т. е. указывая вероятности

того, что ошибка либо произойдет, либо

нет. При этом вероятность ошибки может

не зависеть от значения передаваемого

элементарного символа 0 или 1, т. е.

среди неправильно принятых сигналов

одинаково часто встречаются как 1, так

и 0. Канал связи с такими ошибками

называется симметричным каналом.

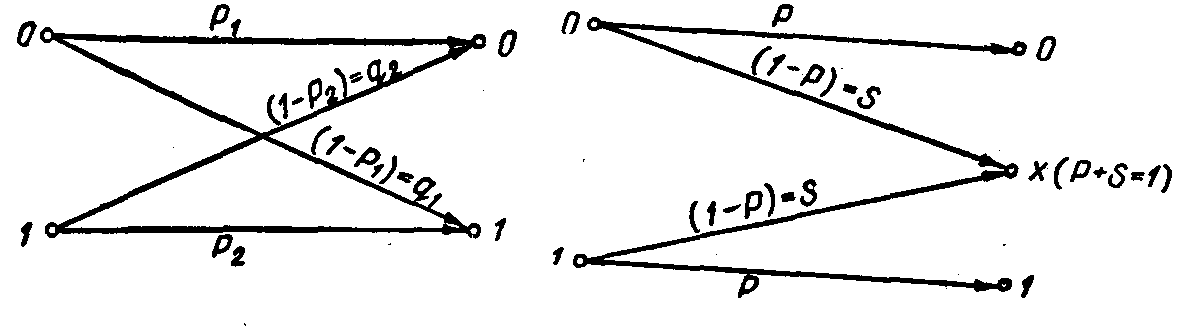

Условно такой канал показан на рис. 6.6.

Здесь входными являются символы 0 и 1.

Возможными выходными символами также

будут 0 и 1. Вероятностиp1,

Р2определяют вероятность

неискаженной передачи символов 0 и 1

соответственно, а вероятности (1—Р1),

(1—Р2)—вероятность трансформации

символов. При Р1=Р2 канал

является симметричным.

Рис. 6.6.. Канал с искажениями. Рис.

6.7. Канал со стиранием

Другим

примером канала связи с помехами может

служить так называемый канал со

стиранием (рис. 6.7). На вход такого

канала поступают двоичные символы,

которые с вероятностью Р передаются

правильно и с вероятностью (1—Р)

стираются (стертые символы условно

обозначены через х).Таким образом,

если на вход канала поступают символы

0 и 1, то на выходе получаются три различных

символа: 0, 1,x.В этом

канале предполагается отсутствие

трансформации символов. Такое предположение

на практике не всегда оправдывается.

Поэтому используется модель стирающего

канала, в которой допустима трансформация

символов (рис. 6.8).

Рис.6.8.

Канал со стиранием и трансформацией

символов

Если

условия передачи ряда последовательных

символов не зависят один от другого, то

такой канал называется каналом без

памяти. Если же условия передачи

символа зависят от предыдущих состояний

канала, канал называетсяканалом с

памятью.

Итак,

в результате действия помех в каналах

связи при передаче сообщений возникают

ошибки. В зависимости от количества

разрядов передаваемой последовательности,

принимаемых с ошибками, различают

однократные, двукратные и т. д.

ошибки. Кроме этого имеют местопачки

ошибок (участок последовательности,

начинающийся и заканчивающийся ошибочно

принятыми элементами. Внутри пачки

могут быть и правильно принятые элементы).

Знание характера распределения ошибок

в канале связи позволяет правильно

выбрать метод передачи сообщений по

данному каналу.

Если

ошибки, возникающие в передаваемом

сообщении, происходят независимо одна

от другой, их распределение подчиняется

биномиальному закону. В этом случае

предполагается, что вероятность поражения

каждого символа Pэ

передаваемой последовательности

является величиной постоянной. Тогда

вероятность безошибочного его приема

— (1—Pэ), а вероятность

распределения ошибок при передаче

последовательности изn

символов

P=CinPiэ

(1-Pэ)n-i,

где

i—кратность ошибки в

последовательности, 0in;Cin—

число сочетаний изnпоi,

Cin=[n(n-1)(n-2)…(n-i+1)]/i!

Каждый

член суммы в формуле (206) характеризует

вероятность появления i‑кратной

ошибки в передаваемой последовательности.

Соседние файлы в папке конспект ТИ

- #

23.02.20151.26 Mб434.doc

- #

- #

- #

|

|

Макеты страниц

При передаче по каналу связи информация подвергается воздействию различного рода помех: широко известные флуктуационные, гармонические и импульсные помехи.

Рис. 3. Различные виды помех.

Флуктуационная помеха представляет собой напряжение, меняющееся во времени случайным образом (рис. 3, а). Причина появления ее — тепловые шумы линии, элементов аппаратуры и т. д. Гармоническая помеха (рис. 3,б) приближенно описывается синусоидальным колебанием:

Импульсной помехой называется помеха, пиковое значение которой соизмеримо с амплитудой полезного сигнала или превышает ее. Типичный вид одиночной импульсной помехи показан на рис. 3, в. Импульсные помехи обычно появляются пачками, по нескольку помех в пачке (рис. 3, г). Характер процесса появления пачек

во времени и отдельных помех внутри одной панки существенно изменяется от канала к каналу и даже в одном канале в различные периоды времени [16—18, 33, 48, 50, 115, 116, 120, 121].

По типу источников импульсные помехи можно разделить на три основные группы: естественного происхождения, промышленные, возникающие в аппаратуре.

К помехам естественного происхождения в первую очередь следует отнести атмосферные помехи, основным источником которых являются грозовые разряды, хаотически возникающие во многих участках земного шара. Каждый такой разряд создает несколько мощных импульсов электрического тока.

Источники промышленных помех многочисленны. К ним относятся различные коллекторные электрические машины, двигатели, аппараты, линии электропередачи, электросварка.

Кроме классификации Помех по характеру воздействия на передаваемое сообщение, их классифицируют по поведению во времени. Флуктуационные и гармонические помехи действуют непрерывно в течение длинных отрезков времени. Их можно назвать постоянно действующими. В отличие от них импульсные помехи действуют на сигнал только в отдельные моменты. Помехи такого типа называются сосредоточенными во времени.

В результате действия помех в канале связи информация, передаваемая по этому каналу, искажается, принятое сообщение будет отличаться от переданного, т. е. сообщение принимается с ошибкой. Возникновение ошибок — случайный процесс, и предсказать появление их заранее, до эксперимента, можно только статистически, т. е. указывая вероятности того, что ошибка либо произойдет, либо нет. При этом вероятность ошибки может не зависеть от значения передаваемого элементарного символа 0 или 1, т. е. среди неправильно принятых сигналов одинаково часто встречаются как 1, так и 0.

Канал связи с такими ошибками называется симметричным каналом. Условно такой канал показан на рис. 4. Здесь входными являются символы 0 и 1. Возможными выходными символами также будут 0 и 1. Вероятности

Рис. 4. Канал с искажениями символов 0 и 1.

Рис. 5. Канал со стиранием символов.

При

Другим примером канала связи с помехами может служить так называемый канал со стиранием (рис. 5). На вход такого канала поступают двоичные символы, которые с вероятностью

Рис. 6. Канал со стиранием и трансформацией символов.

символов. Такое предположение на практике не всегда оправдывается. Поэтому используется модель стирающего канала, в которой допустима трансформация символов (рис. 6). Если условия передачи ряда последовательных символов не зависят один от другого, то такой канал называется каналом без памяти. Если же условия передачи символа зависят от предыдущих состояний канала, канал называется каналом с памятью.

Экспериментальные исследования каналов связи [16, 60, 67, 69, 74], произведенные в СССР и за рубежом, показали, что ошибки символов при передаче по каналу связи, как правило, группируются в пачки (пакеты) различной длительности.

Пачкой ошибок называется участок последовательности, начинающийся и кончающийся ошибочно принятыми элементами. Внутри пачки могут быть и правильно принятые элементы. Например, если в процессе передачи последовательности 0110100111 последняя приобретает вид 0010101001, то говорят, что она поражена пачкой ошибок длиной в восемь разрядов. Здесь поражены второй, седьмой, восьмой и девятый разряды.

Сказанное ранее позволяет сделать вывод о том, что в результате действия помех в каналах связи при передаче сообщений возникают ошибки. В зависимости от количества разрядов передаваемой последовательности, принимаемых с ошибками, различают однократные, двукратные и т. д. ошибки. Кроме этого имеют место пачки ошибок. Знание характера распределения ошибок в канале связи позволяет правильно выбрать метод передачи сообщений по данному каналу.

Если ошибки, возникающие в передаваемом сообщении, происходят независимо одна от другой, их распределение подчиняется биномиальному закону. В этом случае предполагается, что вероятность поражения каждого символа

(см. скан)

(см. скан)

(см. скан)

Следует отметить, что в реальных условиях ошибки, появляющиеся в передаваемой информации, в большинстве случаев являются зависимыми (коррелированными) и сгруппированы в пачки. Результаты экспериментальных исследований показали, что время группирования ошибок в пачки составляет ничтожные доли всего времени передачи, но в течение этого времени сосредоточено наибольшее число ошибок. В интервалах же между пачками возникают редкие независимые ошибки [66, 72, 102]. Поэтому оценка качества связи на основе биномиального закона распределения ошибок является приближенной. Законы распределения ошибок в каналах связи изучают преимущественно экспериментальным путем и на основании этого создают математические модели каналов связи.

Оглавление

- ПРЕДИСЛОВИЕ

- Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Двоичная система счисления

- 1.2. Сведения из теории матриц

- 1.3. Некоторые сведения из теории вероятности

- 1.4. Элементы теории информации

- 1.5. Структурная схема передачи информации

- 1.6. Помехи и ошибки в каналах связи

- 1.7. Передача информации по каналу без помех

- 1.8. Передача информации по каналу с помехами

- Глава 2. НЕИЗБЫТОЧНЫЕ КОДЫ

- 2.1. Кодирование информации. Основные понятия

- 2.2. Классификация двоичных кодов

- 2.3. Основные характеристики кодов

- 2.4. Основы построения неизбыточных кодов

- 2.5. Простые равномерные коды

- 2.6. Двоично-десятичные коды

- 2.7. Самодополняющиеся двоично-десятичные коды

- 2.8. Отраженные коды

- 2.9. Неравномерные коды Шеннона — Фано и Хаффмена

- Глава 3. ИЗБЫТОЧНЫЕ КОДЫ И ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНОСТИ

- 3.2. Связь корректирующей способности кода с кодовым расстоянием

- 3.3. Основы матричного построения систематических кодов

- 3.4. Методы исправления ошибок

- 3.5. Понятие об оптимальных кодах

- 3.6. Код с одной проверной на четность

- 3.7. Код с простым повторением

- 3.8. Корреляционный код

- 3.9. Инверсный код

- 3.10. Код Хэмминга

- 3.11. Код Голея

- 3.12. Код Рида — Маллера

- 3.13. Код Макдональда

- 3.14. Код Варшамова

- 3.15. Коды с малой плотностью проверок на четность

- 3.16. Итеративный код

- 3.17. Коды с постоянным весом

- 3.18. Коды Плоткина

- 3.19. Код Бергера

- 3.20. Непрерывные коды

- Глава 4. ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОДЫ

- 4.2. Принцип построения циклических кодов

- 4.3. Матричное представление циклических кодов

- 4.4. Выбор образующего полинома

- 4.5. Способ коррекции ошибок циклическими кодами

- 4.6. Способы определения количества вариантов не обнаруживаемых циклическими кодами ошибок

- 4.7. Циклические коды с минимальным кодовым расстоянием

- 4.8. Циклические коды Хэмминга

- 4.9. Коды Боуза — Чоудхури — Хоквингема (БЧХ)

- 4.10. Код Файра

- 4.11. Коды Абрамсона

- 4.12. Коды Рида — Соломона

- 4.13. Компаундные коды

- 4.14. Мажоритарные циклические коды

- Глава 5. ОЦЕНКА И ВЫБОР КОДОВ

- 5.1. Вероятность ошибки при передаче информации

- 5.2. Вероятность ошибки при передаче информации по каналам связи с пакетным распределением ошибок

- 5.3. Основные методы повышения достоверности передачи информации избыточными кодами

- 5.4. Условия целесообразности применения избыточных кодов

- 5.5. Рекомендации по выбору кодов

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Список литературы

кЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК, ИСПРАВЛЯЕМЫХ И УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ

(по рекомендациям ФИПИ)

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Р1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. |

|

Р2 |

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. |

|

Р3 |

Неудачное употребление местоимений |

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; |

|

Р4 |

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов |

По задумке автора, герой побеждает; |

|

Р5 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

В таких случаях я взглядываю в словарь. |

|

Р6 |

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте |

Были приняты эффектные меры; |

|

Р7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор использует художественные особенности. |

|

Р8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша; очень прекрасный. |

|

Р9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

Р10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им. |

|

Р11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

|

Р12 |

Употребление лишних слов, лексическая избыточность |

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин. |

логические ошибки (Л) – связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Л1 |

Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова; |

|

Л2 |

Нарушение причинно-следственных отношений |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо. |

|

Л3 |

Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка. |

|

Л4 |

Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению) |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5 |

Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица) |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы снежных равнин. |

|

Л6 |

Сопоставление логически несопоставимых понятий |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

||

|

Л7 |

Неудачный зачин |

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор… |

|

Л8 |

Ошибки в основной части |

а). Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении. |

|

Л9 |

Неудачная концовка |

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

Фактические ошибки (Ф) – разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания).

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Ф1 |

Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров |

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором; |

|

Ф2 |

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты. |

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: «Век живи – век учись!» |

|

Ф3 |

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. |

Великая Отечественная война 1812 года; |

|

Ф4 |

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров. |

Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

Этические ошибки (Э) – нарушение в работе системы ценностей и правил этики: высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявления речевой агрессии, жаргонные слова и обороты.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Э1 |

Речевая некорректность. |

Мне хотелось бы сделать автору замечание за его неумение передавать свои мысли. |

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т. е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

|

№ |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Г1 |

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий) |

Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились. |

|

Г2 |

Нарушение норм согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

|

Г3 |

Нарушение норм управления |

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой. |

|

Г4 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого |

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. |

|

Г5 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. |

|

Г6 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство сопереживания. |

|

Г7 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

Г8 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. |

|

Г9 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

Г10 |

Нарушение границ предложения |

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста. |

|

Г11 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

Г12 |

Пропуск члена предложения (эллипсис) |

На собрании было принято (?) провести субботник. |

|

Г13 |

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится |

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. |

Классификация речевых ошибок.

Синтаксические ошибки:

1. В структуре словосочетания

- Нарушение управления. “Я бы хотел уделить свое внимание на духовную деятельность”. (Уделить внимание чему? Обратить внимание на что?).

- Двойное использование зависимого слова. “ Наташа никак не оценивает и не вдумывается в то, что делает”. (Не оценивает что? Не вдумывается во что?)

- Неправомерное объединение грамматических конструкций. “ XIX век русской литературы ознаменовался исканиями авторов героев нового вида “. (Исканиями кого? – авторов, исканиями кого? – героев).

2. В структуре предложения.

- Ошибки в построении предложения с деепричастием и деепричастным оборотом. “ Видя, как матери ждут домой своих любимых сыновей , которые пропали без вести , сердце кровью обливается”. (Сердце видит?).

- Ошибки в построении предложения с однородными членами. “ Москва – это символ всего русского народа, который пережил больше страданий, чем кто – либо на Земле, и, несмотря на сложную судьбу, сумевший сохранить достоинства, веру и любовь к жизни. ” (Который сумел?)

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. “ В романе Михаила Булгакова показана вся мужественность и храбрость жителей города.”

- Разрыв конструкций. “ Действие повести В. Быкова “Сотников” происходит во время войны, на фронте. Где встречаются два героя, два характера – Сотников и Рыбак”.

- Неудачная замена знаменательного слова местоимением. ” Онегин старается пресечь эту любовь провинциальной девушки, чтобы не позволить ей ( кому? – девушке или любви?) сломать свою ( чью? — ее или его?) жизнь”.

- Пропуск слова. ” После смерти на дуэли Ольга недолго горевала о Владимире”.( Смерти кого?).

- Нарушение порядка слов. “ В “ Белой гвардии” с исторической точки зрения были правдиво изложены все реалии советской жизни в нелегкие годы для нашей страны (… в нелегкие для нашей страны годы).

- Лексические ошибки.

1.Употребление слова в несвойственном ему значении.

2. Нарушение лексической сочетаемости.“ Наш народ выстоял, потому что верил в неминуемую победу”.

3.Стилистические ошибки.

1. Использование слов иной стилевой окраски. ”Представители “ темного царства” взяли под свой контроль город Калинов”.

2. Неоправданный повтор слова.

3. Тавтология. ” Безотрадна цветовая гамма цветов, использованная Ф. М. Достоевским в романе”.

4. Плеоназм. ” Наташа и Соня взаимно любили друг друга”.

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушения норм формального синтаксиса): а) нарушения структурных границ предложения, неоправданная парцелляция]: «Отправился он на охоту. С собаками». «Гляжу. Носятся мои собаки по полю. Гоняют зайца»; б) нарушения в построении однородных рядов: выбор в ряду однородных членов разных форм: «Девушка была румяной (полн. ф.), гладко причесана (крат. ф.)»; в) различное структурное оформление однородных членов, например, как второстепенного члена и как придаточного предложения: «Я хотел рассказать о случае с писателем и почему он так поступил (и о его поступке); д) cмешение прямой и косвенной речи: «Он сказал, что я буду бороться» (имеется в виду один и тот же субъект — «Он сказал, что он будет бороться»); е) нарушение видо-временной соотнесенности однородных членов предложения или сказуемых в главном и придаточном предложениях: «Идет (наст. вр.) и сказал (прош. вр)», «Когда он спал, то видит сон»; ж) oтрыв придаточного от определяющего слова: «Одна из картин висит перед нами, которая называется «Осень».

2. КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушение норм, регулирующих коммуникативную организацию высказывания:

а) СОБСТВЕННО КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушение порядка слов и логического ударения, приводящее к созданию ложных семантических связей): «Кабинет заставлен партами с небольшими проходами» (не у парт проходы). «Девочки сидят на лодке килем вверх»;

б) ЛОГИКО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ОШИБКИ (нарушения понятийно-логической стороны высказывания): 1) подмена субъекта действия: «У Лены очертания лица и глаза увлечены фильмом» (сама Лена увлечена); 2) подмена объекта действия: «Мне нравятся стихи Пушкина, особенно тема любви»; 3) нарушение операции приведения к одному основанию: «Дудаев — лидер горной Чечни и молодежи»; 4) нарушение родо-видовых отношений: «Нетрудно спрогнозировать тон предстоящих гневных сходок — гневные речи в адрес режима и призывы сплотить ряды»; 5) нарушение причинно-следственных отношений: «Но он (Базаров) быстро успокоился, т.к. не очень верил в нигилизм»; 6) соединение в одном ряду логически несовместимых понятий: «Он всегда веселый, среднего роста, с редкими веснушками на лице, волосы немного по краям кудрявые, дружелюбный, необидчивый».

С нашей точки зрения, высказывания, содержащие такие нарушения, свидетельствуют, что «сбой» происходит не во внутренней речи, не по причине незнания пишущим логических законов, а при перекодировании, при переводе мыслительных образов в словесную форму из-за неумения точно «расписать» логические роли в высказывании (оформить группы объекта, субъекта, соотнести их друг с другом, с предикатом и т.п.). Раз так, то логические нарушения — свойства речи, ставить их в один ряд с фактическими и выносить за пределы речевых ошибок неправомерно.

в) КОНСТРУКТИВНО-КОММУНИКАТИВ-НЫЕ ОШИБКИ (нарушения правил построения высказываний): 1) отсутствие связи или плохая связь между частями высказывания: «Живут они в деревне, когда я приезжал к нему, то видел его красивые голубые глаза»; 2) употребление деепричастного оборота вне связи с субъектом, к которому он относится: «Жизнь должна быть показана такой, как есть, не приукрашивая и не ухудшая ее»; 3) разрыв причастного оборота: «Между записанными темами на доске разница невелика».

г) ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВ-НЫЕ ОШИБКИ (или семантико-коммуникативные). Этот тип нарушений сближается с предыдущим, но отличается тем, что ухудшение коммуникативных свойств речи здесь происходит не по причине неудачного, неправильного структурирования высказывания, а по причине отсутствия части информации в нем или ее избытка: 1) неясность первичной интенции высказывания: «Мы неразрывно связаны со страной, у нас с ней главный удар, это удар на мир»; 2) незаконченность всего высказывания: «Я сама люблю растения, а поэтому меня радует, что летом наше село становится таким неузнаваемым» (требуется дальнейшее пояснение, в чем проявляется данный признак села). » Биография его коротка, но за ней очень много»; 3) пропуск необходимых слов и части высказывания: «У Безухова много событий, которые играют отрицательную роль» (пропущен локальный уточнитель «в жизни» и локальный уточнитель второй части высказывания, например, «в его судьбе»); 4) смысловая избыточность (плеоназмы, тавтология, повторы слов и дублирование информации): «Он со всеми своими душевными силами начал работать над этой темой». «Когда он грустит, лицо сморщенное, в лице грусть»;

д) СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушение требований единства функционального стиля, неоправданное употребление эмоционально-окрашенных, стилистически маркированных средств). Данные нарушения могут состоять в неоправданном употреблении слова, но проявляются они только на уровне предложения: 1) употребление разговорно-просторечных слов в нейтральных контекстах: «Корабль наткнулся на скалу и проткнул себе брюхо»; 2) употребление книжных слов в нейтральных и сниженных контекстах: «Первым делом она достает из холодильника все компоненты супа»; 3) неоправданное употребление экспрессивно окрашенной лексики: «На американское посольство напала парочка разбойников и захватила посла»; 4) неудачные метафоры, метонимии, сравнения: «Это — вершина айсберга, на которой плывет в море проблем омская швейная фабрика».

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ ТЕКСТА

Все они носят коммуникативный характер.

1. ЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ: а) нарушение логики развертывания мысли: «Мне нравится, что он такой умный, не пытается никому сделать зло. Чацкий даже не думал, что его поставят в такое положение»; б) oтсутствие связей между предложениями: «0на очень хотела выйти замуж за такого, как Онегин, потому что он увлекается литературой, т.к. она тоже любила ее. Потом Пушкин открывает галерею великих русских женщин»; в) нарушение причинно-следственных отношений: «С приездом Чацкого в доме ничего не изменилось. Не было той радушной встречи. А к его приезду отнеслись никак. На протяжении пьесы дня Чацкий много выясняет, и к вечеру пьеса близится к концу, т.е. отъезд Чацкого»; г) oперации с субъектом или объектом: «Всех своих героев автор одарил замечательными качествами. Манилов (доброжелательность), Коробочка (домовитость), Плюшкин (бережливость). Но все эти качества доминируют над ними, заполняют всю их сущность и поэтому мы смеемся над ними»; д) нарушения родо-видовых отношений: «Нестабильность в стране усугубляется попытками оппозиции наступления на власть. Тут и попытки устроить очередной шумный скандал в Госдуме, связанный с постановлением о досрочном прекращении полномочий Президента по состоянию здоровья, и ожидание «судьбоносных» грядущих форумов, и возмущение решениями правительства».

2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ: а) нарушения видо-временной соотнесенности глагольных форм в разных предложениях текста: «Чацкий в готовой программе заявляет все свои требования. Довольно часто он позорил кумовство и угодничество, никогда не смешивает дело с весельем и дурачеством»; б) нарушение согласования в роде и числе субъекта и предиката в разных предложениях текста: «Я считаю, что Родина — это когда каждый уголок напоминает о прошедших днях, которые уже нельзя вернуть. Которое ушло навсегда и остается только помнить о них».

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ: а) информационно-семантическая и конструктивная недостаточность (пропуск части высказывания в тексте): «Oни были величайшими гуманистами. И на этом, по их мнению, нужно строить будущее общество»; б) информационно-семантическая и конструктивная избыточность (нагромождение конструкций и избыток смысла): «В портрете Татьяны Пушкин дает не внешний облик, а скорее внутренний портрет. Она очень страдает, что он не может ей ответить тем же. Но тем не менее она не меняется. Все остается такая же спокойная, добрая, душевная»; в) несоответствие семантики высказываний их конструктивной заданности: «По мне должно быть так: когда ты со своими ведешь речь — одна позиция. А когда вступаешь в контакты с представителями других политических взглядов, то тут все должно быть так же, но только с еще большим вниманием к просьбам и предложениям» (конструктивно задано противопоставление, но высказывания эту конструктивную направленность не отражают); г) неудачное использование местоимений как средства связи в тексте: «Лишь изредка их доставляли со стороны. Остальное выращивалось в усадьбе. Генералиссимус признавал отдых лишь в парковой зоне усадьбы, где был посажен сад с птицами в клетках и выкопан пруд с карпами. Ежедневно во второй половине дня он посвящал несколько минут кормлению птиц и рыб. Там он работал с секретарем. Он готовил всю информацию» (неясно: кто он? Сад, генералиссимус, секретарь?); д) повторы, тавтология, плеоназмы: «Есенин любил природу. Природе он уделял много времени. Много стихов он написал о природе».

Аналогичным образом можно рассматривать и стилевые нарушения на уровне текста. Следует заметить, что к ним мы относим также бедность и однообразие синтаксических конструкций, т.к. тексты типа: «Мальчик был одет просто. Он был одет в подбитую цигейкой куртку. На ногах у него были одеты проеденные молью носки» — свидетельствуют не о синтаксических сбоях, а о неумении пишущего разнообразно изложить свои мысли, придав им стилевое богатство. Речевые нарушения на уровне текста более сложны, чем на уровне высказывания, хотя «изоморфны» последним. Приведенные выше примеры убедительно демонстрируют, что текстовые нарушения, как правило, носят синкретичный характер, т.е. здесь нарушаются логические, лексические, конструктивные стороны организации данной речевой единицы. Это закономерно, т.к. текст (или микротекст) строить труднее. Необходимо удерживать в памяти предыдущие высказывания, общую идею и семантику всего текста, конструируя его продолжение и завершение.

Синтаксические ошибки заключаются в неверном построении словосочетаний, в нарушении структуры простых, осложненных и сложных предложений.

Ошибки в структуре словосочетаний:

1. Нарушение согласования с главным словом в роде, числе и падеже слова зависимого, выраженного прилагательным, причастием, порядковым числительным, местоимением: «Нынешнее летом я был в степном Заволжье».

2. Нарушение управления. Ошибки в беспредложном управлении (неправильный выбор предлога): «Если в жаркий день дотронешься к березе, то почувствуешь прохладный ствол».

3. Неправильный выбор падежа при правильно выбранном предлоге: «Он был похож на смертельно усталым человеком».

4. Пропуск предлога: «Пообедав торопливо, сел за штурвал, поехал (?) поле».

5. Употребление лишнего предлога «Жажда к славе».

6. Пропуск зависимого компонента словосочетания: «Снова садится в жаркую кабину, снова крутить лоснящийся от ладоней штурвал, (?) ехать».

Ошибки в строении и значении предложения:

1. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: «Но не вечно ни юность, ни лето», «Солнце уже села, когда мы вернулись».

2. Отсутствие смысловой законченности предложения, нарушение его границ: «Однажды в годы войны. Попал в тополь снаряд».

3. Синтаксическая двузначность: «Их (девочек) мечта сбылась, они (рыбаки) вернулись».

4. Нарушение видовременной соотнесенности глаголов в составе предложения: «Гринев видит, как Пугачев садился в карету».

Ошибки в простом двусоставном предложении:

Подлежащее:

– Местоименное дублирование подлежащего: «Дети, сидящие на старой опрокинутой вверх килем лодке, они ждут своего отца».

– Нарушение согласования подлежащего и местоимения, заменяющего подлежащее в другом предложении: «Видимо, на море шторм, поэтому он полон опасностей».

Сказуемое:

– Ошибки в конструировании сказуемого: «Все были счастливые».

– Нарушение согласования сказуемого в роде и числе с подлежащим, выраженным собирательными существительным, количественно-именным словосочетанием, вопросительным и неопределенным местоимением: «Я с мамой остались дома», «В комнату проникли сноп лучей солнца».

– Местоименное дублирование дополнения: «Многие книги их можно читать несколько раз».

Определение:

– Неправильное использование несогласованного определения: «Справа висят светильник и мой портрет из садика».

– Нагромождение согласованных и не согласованных определений, относящихся к одному члену предложения: «Огромный, прекрасный мир жизни нашей страны и наших сверстников открывается в миллионах книг».

– Неверный выбор морфологической формы обстоятельства: «Я учу уроки на столе» (за столом).

Ошибки в односоставном предложении:

1. Использование двусоставных конструкций на месте односоставных.

2. Использование деепричастного оборота в безличном предложении: «Увидев собаку, мне стало жаль ее».

Предложения с однородными членами:

1. Использование разных частей речи в роли однородных членов предложения: «Комната мне нравится, потому что в ней светло, большая, чистая».

2. Включение в ряд однородных членов слов, обозначающих неоднородные понятия: «Когда весна и ясный день, солнце освещает всю мою комнату».

3. Неправильное использование сочинительных союзов для соединения однородных членов: «Мальчик был лобастый, но серьезный».

4. Неверное присоединение к одному главному члену логически неоднородных второстепенных членов: «В шкафу стоят книги, на полках лежат газеты и стеклянная посуда».

5. Ошибки в согласовании однородных подлежащих со сказуемым: «Тревога и тоска застыла в ее глазах».

6. Нарушения в области однородных сказуемых:

а) использование разных типов сказуемых в качестве однородных: «Море после шторма спокойное, ласковое и играет лучами солнца»;

б) нарушение единообразного оформления составных именных сказуемых: использование разных падежных форм именной части однородных составных именных сказуемых: «Их отец был опытным рыбаком и отважный мореход»; присоединение к однородным глагольным сказуемым дополнения, которое управляется лишь одним из сказуемых: «Все очень ждут и переживают за солдат»; употребление кратких и полных форм прилагательных и причастий в именной части: «Моя комната недавно отремонтирована: побелена и покрашенная».

7. Объединение членов и частей разных предложений на правах однородных: «Под березой растут грибы, ягоды, подснежники расцветают весной». «Дети ждали отца и когда покажется его лодка».

Предложения с вводными словами и вводными конструкциями:

1. Неправильный выбор вводного слова: «Девочки напряженно вглядывались в даль моря: наверное, на горизонте появится лодка».

2. Использование такого вводного слова, которое приводит к двусмысленности: «По словам рыбаков, ночью был шторм, а теперь штиль».

3. Употребление вводного предложения как самостоятельного: «Книга – источник знаний. Как утверждают многие».

Предложения с обособленными членами:

1. Нарушение порядка слов в предложениях с причастным оборотом.

– Отрыв причастного оборота от определяемого слова: «Но с деревом опять произошло несчастье: его ветви обрубили, расположенные низко».

– Включение определяемого слова в состав причастного оборота: «У девочек устремленный взгляд в море».

2. Нарушение правил построения причастного оборота.

– Построение причастного оборота по образцу придаточного предложения: «На картине изображена девочка, которая только вставшая».

– Употребление причастного оборота вместо деепричастного: «И каждый раз, возвращавшиеся обратно, мы садились под тополем и отдыхали».

3. Ошибки в предложениях с обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастным оборотом: Отдыхая в кресле, передо мной висит картина «Март».

Способы передачи прямой речи. Прямая и косвенная речь:

1. Объединение прямой речи и слов автора: Перед войной отец сказал мне: «Ухаживай за деревом и ушел на фронт».

2. Употребление прямой речи без слов автора: Девочки увидели баркас: «Папа!».

3. Смешение прямой косвенной речи: Дедушка сказал, что в детстве у них был такой закон: в дни рождения дарили мы только то, что сделано было своими руками».

4. Ошибки при введении цитат: К. Паустовский говорил, что «Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек».

Сложные предложения:

1. Нарушение логико-грамматической связи между частями сложносочиненного предложения: «Мой отец долго не забывал эту историю, но он умер».

2. Использование местоимения во второй части сложносочиненного предложения, приводящее к двусмысленности: «Пусть надежды сбудутся, и они вернутся».

3. Ошибки в использовании сложносочиненных союзов:

а) соединительных – для связи частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «Вчера был шторм, и сегодня все кругом было спокойно».

б) противительных – для соединения частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «У нас во дворе растет береза, но на ней тоже набухают почки»;

в) двойных и повторяющихся: «Не то птица села на воду, или обломки разбитой лодки плывут по морю»;

г) неоправданный повтор союзов: «И вдруг девочки увидели маленькую черную точку, и у них появилась надежда»;

д) неудачный выбор союзов: «Митраше было десять лет с хвостиком, но сестра была старше».

Сложноподчиненные предложения:

1. Несоответствие вида придаточного предложения значению главного: «Но они все же дождутся своего отца, так как рыбаков обязательно должны ждать на берегу».

2. Использование сочинения и подчинения для связи частей в сложноподчиненном предложении: «Если человек не занимается спортом, и он быстро стареет».

3. Утяжеления конструкций за счет «нанизывания» придаточных предложений: «Парус появился в море как счастливая весть о том, что с рыбаками все в порядке и что девочки смогут скоро обнять своих родителей, которые задержались в море, потому что был сильный шторм».

4. Пропуск необходимого указательного слова: «Мама всегда меня ругает, что я разбрасываю свои вещи».

5. Неоправданное употребление указательного слова: «У меня есть такое предположение, что рыбаков задержал шторм».

6. Неправильное использование союзов и союзных слов при правильном их выборе:

а) употребление союзов и союзных слов в середине придаточного предложения: «В комнате на тумбочке стоит телевизор, после школы по которому я смотрю развлекательные передачи»;

б) нарушение согласования союзного слова в придаточном предложении с замещаемым или определительным словом в главном предложении: «На двух полочках – художественная литература, которыми я пользуюсь при подготовке к урокам».

7. Использование однотипных придаточных предложений при последовательном подчинении: «Прогуливаясь по берегу, я увидела двух девочек, которые сидели на перевернутой лодке, которая лежала у берега верх килем».

8. Использование придаточного предложения как самостоятельного: «Девочки беспокоятся за своих родных. Поэтому так печально глядят они в даль».

Бессоюзное сложное предложение:

1. Нарушение единства конструкций однородных частей в составе бессоюзного сложного предложения: «На картине изображено: раннее утро, только встает солнце».

2. Разложение частей бессоюзного сложного предложения на самостоятельные предложения: «Одеты девочки просто. На них летние ситцевые платья. На голове у старшей платок».

3. Одновременное использование бессоюзной и союзной связи: «Одежда на девочках простая: которая постарше с платком на голове, в синей юбке и серой кофте, младшая без платка, в фиолетовом платье и темно-синей кофточке».

Сложное предложение с различными видами связи:

1. Нарушение порядка следования частей предложения: «Волны еще пенятся, но у берега успокаиваются; чем ближе к горизонту, тем море темнее; и поэтому у девочек есть надежда, что отец вернется».

2. Использование местоимений, приводящих к двусмысленности: «Мы видим, что кровать у девочки не заправлена, и она подтверждает, что девочка только что встала».

Виды синтаксических

ошибок

Синтаксические

ошибки возникают из-за нарушения структуры словосочетания и предложения.

Ошибки в словосочетаниях

Словосочетания в русском языке строятся на

основе трех типов подчинительных связей: согласования, управления и примыкания.

Примыкают только неизменные части речи и формы, этот тип связи основывается

лишь на смысловых отношениях главного и зависимого слова, поэтому

грамматических ошибок в таких словосочетаниях быть не может. Таким образом,

синтаксические ошибки в структуре словосочетания бывают двух типов: ошибки в

согласовании и ошибки в управлении.

Типы ошибок в словосочетании

1. Ошибки в согласовании. Чаще всего ошибки

в согласовании возникают вследствие невнимательности при переписывании текста,

особенно если грамматическая структура фразы была изменена при редактировании.

Увеличивает шансы на появление таких ошибок и чрезмерное усложнение фразы,

особенно если определение выражено причастным оборотом и включено в однородный

ряд.

1) Согласование определения и определяемого

слова.

Растет интерес к творчеству писателей,

подвергшихся гонениям. (писателей каких? подвергающихся гонениям).

Кутузов предстает перед нами

человеком большого ума, умеющего видеть и признавать свои ошибки (человеком

каким? умеющим видеть…).

2) Согласование приложения и определяемого

слова.

Кроме комедии «Горя от ума» ни одно из

произведений, созданных Грибоедовым, не стало знаменитым (вм. кроме комедии

«Горе от ума»: названия произведений являются несогласованными приложениями

и не изменяются при изменении определяемого слова).

Почему эту комедию ставят и по сей

день, а зрители вновь сопереживают героям «Горе от ума»? (вм. …героям

кого? чего? — «Горя от ума»: в данном случае «Горе от ума» не

является приложением, поскольку определяемое слово отсутствует).

2. Ошибки в управлении. Управление — такой

вид связи, при котором главное слово требует от зависимого определенной

падежной формы. Ошибки в управлении связаны с неверным выбором формы падежа

или предлога, пропуском необходимого предлога или употреблением предлога в

словосочетании, где его быть не должно. Часто ошибки в управлении возникают под

влиянием аналогии (синонимы ил однокоренные слова, требующие разных

предложно-падежных форм). Иногда ошибки в управлении возникают вследствие

изменения первоначального замысла и редактирования предложения.

1) Выбор неверной предложно-падежной

формы управляемого слова.

Статуи, дворцы навевают в

поэтессе грусть об ушедшем времени. (Ср.: навевают на кого?)

И по сей день мы преклоняемся

честности и благородству Чацкого. (Ср.: преклоняться перед чем?)

2) «Нанизывание» падежей

Читатель не может не испытывать

обаяния героинь произведений Пушкина (…испытывать (чего?) обаяния (кого?)

героинь (чего?) произведений (кого?) Пушкина).

3) Неверные смысловые связи из-за

неудачного порядка слов.

Мы читали описание фашистских

зверств Ильи Эренбурга.

Нельзя не восхищаться женским

характером Пушкина.

Ошибки в предложении

Ошибки в предложении

группируются в соответствии со структурными типами предложений. Выделяются

ошибки в простом предложении, в сложном предложении и ошибки в предложениях с

цитатами.

Типы ошибок в простом

неосложненном предложении

1. Ошибки в

согласовании подлежащего и сказуемого в числе:

—Ошибочное согласование в

результате недостатка внимания

Фамусову неважно, соответствует ли его

родственник служебному месту, главное, чтобы его люди были пристроены (вм. родственник

соответствует).

— Подлежащее —

собирательное существительное

Современная молодежь, к сожалению,

не читают классическую литературу (вм. молодежь не читает. Сказуемое

при подлежащем — собирательном существительном ставится в единственном числе).

— Подлежащее со

словами большинство, часть

Большинство сейчас предпочитают

классике любовные романы. (вм. большинство предпочитает).

— Подлежащее — вопросительное,

относительное или неопределенное местоимение (кто, кто-то)

Те, кто встали на путь зла,

обречены на поражение. (вм. кто встал. Подлежащее требует сказуемого в

единственном числе).

— Подлежащее с уточняющими или

сравнительными оборотами

Мы можем заметить, что Молчалин, как

и Скалозуб, и Платон Михайлович, Наталья Дмитриевна, ровесники Чацкого и вполне

могли бы явиться сторонниками его идей. (вм. Молчалин… мог бы явиться…

Сказуемое согласуется только с подлежащим, а не с однородными членами внутри

сравнительного оборота).

2) Ошибочное согласование подлежащего и

составного именного сказуемого в роде.

Для Чацкого становится очевидным собственная

неприязнь ко всем этим людям (вм. становится очевидной

неприязнь)

3) Неверное построение грамматической

основы в результате смешения двух разных структур.

Развязкой конфликта

общественного в комедии происходит в 21 явлении (Ср.: развязка происходит в

21 явлении + развязкой становится сцена в 21 явлении.)

2. Пропуск обязательного члена предложения.

1) пропуск подлежащего

И все же, я думаю, не напрасно — голос

Чацкого получил резонанс (не напрасно — что?).

2) Пропуск сказуемого

Фамусов Софье: «Сама его безумным

называла». (Подобными конструкциями оформляются ремарки в пьесе, но они

неуместны в тексте сочинения).

3) Пропуск определения

Теперь Чацкий понимает, кому он обязан

вымыслом о сумасшествии (о сумасшествии чьем?)

4) Пропуск дополнения

Пущенная Софьей и подхваченная сплетня

стремительно распространяется среди гостей, не вызывая почти ни в ком тени

сомнения (подхваченная кем?)

5) Пропуск обстоятельства

С первых минут своего пребывания он

(Чацкий) начинает отпускать колкости в адрес гостей (пребывания где?).

3. Неверный порядок слов в предложении

1) Перестановка членов предложения.

Что мещало Татьяне оставить старого лысого

мужа-инвалида и завести себе любовника в качестве Онегина? (Без комментариев)

2) Разрыв цельной грамматической конструкции

Это образ любящей, страдающей молодой

женщины от неразделенной любви (страдающей от неразделенной любви —

причастный оборот, который должен стоять до или после определяемого слова

женщины).

3) Неверное расположение частиц

Великий трагик бывал у актрисы в гостях и

даже посвятил ей стихотворение. (вм. даже посвятил ей стихотворение).

4) Парцелляция. Это оформление части

предложения как самостоятельного предложения. Парцелляция возможна как в

простом, так и сложном предложении. Чаще всего отрывается от предложения:

а) однородные сказуемые:

Все это Толстой сделал, чтобы современник

открыл для себя личность Петра I, понял его реформы. По достоинству оценил.

б) сравнительные обороты:

Скалозуб — карьерист. Как и Молчалин,

который от «образцового» Максима Петровича перенимает приемы продвижения по

службе и отличается от него только ничтожным положением секретаря.

в)придаточные предложения:

Отказ Онегина был бы смертельным ударом

для Татьяны. Если бы не ее мужество.

Типы ошибок в простом

осложненном предложении

1. Ошибки в предложениях с однородными

членами

1) объединение в ряд однородных членов

логически несопоставимых понятий

— Объединение в однородный ряд слов,

обозначающих родовые и видовые отношения.

В восстановлении разрушенного хозяйства

больших успехов добились рабочие фабрик, заводов и промышленных

предприятий. (Фабрики и заводы — это и есть промышленные предприятия)

— Объединения слов,

далеких по значению.

Взобравшись на курган, Пьер увидел свиту

Кутузова и красоту зрелища.

2) Неодинаковое морфологическое оформление

одно родных членов

— Неверный падеж одного из

однородных дополнений

Чацкий рвется к «свободной жизни», к

«занятиям наукой и искусством», «службы делу, а не лицам».

— Рассогласование однородных членов с

обобщающим словом.

Автор наделяет Кутузова редкими душевными качествами:

справедливость, благородство, простота. (вм. справедливостью,

благородством, простотой)

— Однородные дополнения —

существительные и инфинитив

Татьяна Ларина любила природу и читать

французские романы.

— Однородные именные части сказуемых —

краткие и полные прилагательные

Он был тоненький, худенький и несколько

глуповат.

— Однородные именные части сказуемых —

существительное и прилагательное

Во всех своих рассказах Чехов высмеивал

тех, кто был хамелеоном и тщеславен.

— Однородные

обстоятельства — деепричастия и наречия

Чацкий любит Софью страстно и не

задумываясь над ее чувствами к нему.

3) Неверное употребление союзов,

соединяющих однородные члены

— Пропуск необходимой части

повторяющегося или двойного союза

Его не интересует состояние Чацкого, ни

даже чувства собственной дочери, его беспокоит только одно: «Ах! боже мой! что

станет говорить княгиня Марья Алексеевна!». (вм. ни состояние Чацкого, ни

чувства собственной дочери).

— Двойной союз,

соединяющий неоднородные понятия

Не только героизм Корчагина проявляется в

бою, но и в мирные дни. (вм. не только в бою, но и в мирные дни).

4) Нарушение норм синтаксической

сочетаемости однородных членов с общим зависимым компонентом

Тихон избавиться от чувства страха и зависимости

перед женой. (Ср.: страха перед кем? зависимости — от кого?).

5) Неодинаковое синтаксическое оформление

однородных членов.

Мне бы хотелось раскрыть образ Чацкого

и почему его можно считать героем нашего времени.

6) Смешение ряда однородных членов и

обособленных предложений

Чацкий является представителем

типического меньшинства, к которому можно присоединить князя Федора,

химика-ботаника, двоюродного брата Скалозуба. (Так сколько героев можно отнести

к представителям типического меньшинства?)

2. Ошибки в предложениях с обособленными

членами

1) Ошибки в предложениях с причастными

оборотами

— Нарушение согласования причастия с

определяемым словом

В поэма «Мцыри» рассказывается о судьбе

несчастного мальчика, отданного на воспитание монахам и тосковавшем по

свободной жизни.

— Отрыв обособленного определения,

выраженного причастным оборотом, от определяемого слова.

Но сколько нечестных людей работают в

органах власти, получивших прекрасное образование.

— Включение определяемого слова в середину

причастного оборота.

Жителям пострадавшего района от засухи

была оказана помощь. (вм. района, пострадавшего от засухи или

пострадавшего от засухи района).

2) Ошибки в предложениях с деепричастными

оборотами

— Деепричастные обороты, не соотнесенные

по смыслу с подлежащим

Переводя на другой язык афоризмы

Грибоедова, они потеряют свою остроту. (Деепричастие должно обозначать

действие того же субъекта, который выполняет действие, обозначенное глаголом —

сказуемым, Ср.: потеряют афоризмы; переводят — ?)

— Деепричастные обороты,

не соотнесенные по смыслу со сказуемым

Противостоять ей он (Горич) не может, хотя

сознает свое трагическое положение: «Бал вещь хорошая, неволя-то горька», — под

неволей подразумевается супружество. (Сознает… подразумевая — сказуемое и

деепричастие не соотнесены по смыслу)

Разновидности ошибок

Чтобы понимать, что представляют собой такие нарушения речи, важно видеть разницу. Существует несколько видов ошибок, которые отличаются в зависимости от неверных формулировок, неправильного использования времен глаголов, построения предложения в целом и много другого.

Нарушения структуры сочетания слов:

- неправильное использование правил согласования;

- неверное применение способов синтаксического управления;

- ошибки при выборе падежных окончаний;

- немотивированное употребление предлогов;

- использования предлогов там, где они неуместны;

- пропуск зависимого члена в составной структуре.

Построение блоков с потерей смысловой нагрузки:

- Сказуемое и подлежащее не имеют логической связи.

- Составление незаконченных самостоятельных единиц текста.

- Построение предложений, где любая из частей может обладать господствующим значением (двузначность).

- Неправильное сопоставление времен глаголов.

Неверное формирование простых двусоставных структур:

- Повторное указание подлежащего с помощью местоимения.

- Несогласованность местоимения и подлежащего во взаимосвязанных образованиях.

- Замена сказуемого на прилагательное.

- Отсутствие родовой и числительной связи между подлежащим и сказуемым.

- Некорректное использование нескольких местоимений, обозначающих подлежащее.

- Неверное употребление определений без их согласования.

- Неуместное применение большого количества определений обоих видов.

- Искажение формы обстоятельства при указании места действия.

Неправильное построение предложений с одним главным членом:

- Употребление двух главных членов в односоставной конструкции.

- Применение деепричастных словосочетаний в конструкции, описывающей независимое действие или обстоятельство.

- Ошибочное использование различных по свойствам классов речи в качестве однородных членов.

- Употребление разнородных определений как однородных частей предложения.

- Неверный выбор союзов для объединения однородных членов.

- Ошибочное образование взаимосвязи между главным и второстепенными членами.

- Отсутствие логической связи между подлежащим и сказуемым.

- Использование разнородных сказуемых как однородных частей.

- Разночтение падежных окончаний именных сказуемых.

Ошибки при образовании вводных слов и композиций:

- использование вводной конструкции в качестве самостоятельного элемента;

- некорректный подбор вводного слова;

- применение вводных композиций, приводящих к возможности двойственного толкования.

Построение неверных конструкций с синтаксически самостоятельными членами:

- Разрыв связи между причастием и словом, которое оно определяет.

- Объединение определения и причастной конструкции.

- Использование блока придаточного типа в качестве причастного оборота.

- Применение деепричастной конструкции как причастного оборота.

- Нарушение построения предложений с обстоятельствами, обладающими изолированными определениями, которые описываются с помощью деепричастия.

Ошибки при отображении прямой и косвенной речи:

- Совместное употребление прямой и авторской речи в одном образовании.

- Отсутствие вводной конструкции от автора при использовании прямой речи.

- Неуместное связывание своего и чужого повествования в одном блоке.

- Неверное формулирование при цитировании высказываний.

Неправильное формирование композиций с несколькими главными членами:

- Смысловые несоответствия грамматического сочетания в сложносочинённых конструкциях.

- Вставка местоимений во вторую половину сложносочинённого блока.

- Неверный выбор соединительного союза для образования взаимосвязи между составляющими сложносочинённого блока.

- Неверный выбор противительного союза.

- Некорректное введение дополнительных и повторяющихся союзов.

- Немотивированное применение одинаковых союзов в одном предложении.

- Ошибочный подбор союза.

Неверное составление конструкций сложноподчинённого типа:

- неправильное сочетание главной и зависимой частей;

- увеличение объема из-за неоправданного количества подчиненных сегментов;

- отсутствие указательного блока;

- выделение зависимой части композиции в самостоятельную единицу текста;

- вставка неуместного указательного оборота;

- разрыв смыслового значения между заместительным союзом подчинённой части и определением в основной части;

- неверное местоположение союзного слова в зависимом предложении;

- неоправданное употребление нескольких зависимых конструкций одного типа.

Ошибочное составление сложных блоков без союзов и союзных слов:

- Отсутствие взаимосвязи между отдельными частями бессоюзного образования сложного вида.

- Употребление частей сложной бессоюзной конструкции как самостоятельных единиц текста.

- Смешение союзных и бессоюзных способов образования сложных структур.

Неправильное формирование сложных блоков с применением связующих способов разного типа:

- Искаженная последовательность элементов сложной конструкции.

- Нарушение взаимосвязи составляющих сложного предложения из-за некорректной вставки местоимений.

Чтобы исключить из текста или речи ошибки такого рода, нужно знать и применять на практике установленные нормы и правила.

Способы исправления

Для того чтобы знать, как исправить синтаксическую ошибку, нужно провести тщательный анализ текста. Выявив смысловые провалы и логические несоответствия, можно приступать устранению несоответствий содержания грамматическим нормам русского языка.

Номера в списке исправления ошибок соответствуют порядку в перечне «Разновидности ошибок»

Список методов исправления ошибок:

- Соблюдать грамматически верную расстановку слов во всех видах предложений.

- Построение структуры без нарушения ее границ, с логически верным внутренним содержанием.

- Формируя двусоставные единицы, правильно использовать местоимения, не заменять сказуемые прилагательными. Не нарушать связи между частями предложения. Применять определения без потери смысловой нагрузки. Корректно согласовывать сказуемое и подлежащее, учитывая число и род.

- Запрещается составлять односоставные композиции по типу двусоставных моделей и вставлять деепричастные словосочетания без указания лица действия.

- Нельзя использовать вводные слова и конструкции как самостоятельные части речи.

- Правильно составлять причастные блоки и следить за логической последовательностью их в предложении.

- Грамматически верно сочетать прямую и косвенную речь.

- Соблюдение смысловых связей между составляющими сложных структур. Правильное употребление союзов сложносочинённого типа.

- Следить за смысловой и грамматической взаимосвязью частей. Избегать ненужного увеличение объема и не использовать подчиненные составляющие как самостоятельные элементы текста.

- Применять только принципы образования бессоюзных конструкций и воздерживаться от потери смысловой связи между сегментами.

Кроме того, нельзя допускать нарушение логической последовательности частей при образовании сложных элементов текста.

Примеры допущенных погрешностей

Наглядные модели предложений, содержащих синтаксические нарушения, помогают более глубоко понять правила русского языка и не позволяют допустить погрешность.

Синтаксические ошибки, примеры:

- Типичное нарушение структуры сочетания слов: Прошедшее зимой он гулял по берегу озера.

- Нарушение смысловой структуры: Снегопад уже начиналась, когда туристы возвращались в лагерь.

- Неверный порядок следования частей простого двусоставного образования: Облака, собравшиеся в грозовую тучу, они готовы разразиться дождем.

- Неправильное построение односоставного образования: Лес нам понравился, потому что в нем интересно, красивый и загадочный.

- Неверная постановка вводного слова: Люди с нетерпением поглядывали на часы, наверное, из-за поворота появится автобус.

- Ошибочный состав конструкции с синтаксически самостоятельными членами: Ребенку вручили подарки: он распечатал, красиво упакованные.

- Ошибки при отображении речевых выражений прямого и косвенного порядка: После остановки проводник крикнул: «Все пассажиры, на выход и первым покинул троллейбус».

- Неправильно сформированная композиция с несколькими главными членами: Ее собака любила играть с резиновым мячом, но она убежала.

- Неверное образование сложноподчинённой композиции: Они всё-таки смогут купаться, потому что дети должны уметь плавать.

- Отсутствие единообразия составляющих сложной бессоюзной структуры и неправильная расстановка знаков препинания: На фестивале показано интересное, представление играют актеры.

- Отсутствие правильной последовательности при формировании сложного образования: Ветер еще дует, но уже не так сильно, поэтому остается надежда, что рыбаки выживут, небо проясняется.

Виды синтаксических ошибок и способы их исправления можно изучить более подробно по многочисленным таблицам, широко представленным в специализированной литературе, а также пройти пробное задание.