Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Подробнее Купить сейчас

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

Оглавление

|

Введение …………………………………………………………………… |

2 |

|

Глава 1. Теоретические основы возникновения лингвистических ошибок …………………………………………………………………… |

5 |

|

1.1 Лексическая картина современной речи………………………… |

5 |

|

1.2. Речь рекламы……………………………………………………… |

6 |

|

Глава 2. Классификация лингвистических ошибок и причины их появления………………………………………………………………….. |

8 |

|

2.1. Классификация ошибок…………..……………………………… |

8 |

|

2.2. Причины возникновения ошибок………………………………… |

10 |

|

2.3. Результаты анкетирования…..…………………………………… |

10 |

|

2.4. Меры борьбы с ошибками……………………………………….. |

11 |

|

Заключение…………………………………………………………………. |

13 |

|

Список литературы………………………………………………………… |

14 |

|

Приложение………………………………………………………………. |

15 |

Введение

В последние годы чрезвычайно актуальным стал вопрос о бережном отношении к русскому языку. Безграмотная речь окружает нас не только в повседневном общении, но и в СМИ. Среднее количество просчетов в устной речи работников СМИ составляет две ошибки в минуту. К такому выводу пришли специалисты Челябинского государственного университета, проанализировав чистоту и грамотность речи российских теле- и радиоведущих. Даже произнесение заранее подготовленных текстов (в том числе и в новостных программах) оказывается в рамках этой частотности. Что же говорить о рекламных плакатах и частных объявлениях? Именно данная проблема и определяет актуальность исследования.

Объектом данного исследования стали тексты рекламных плакатов, роликов, слоганов, объявлений.

Научная новизна работы состоит в комплексном исследовании допускаемых ошибок, причин их появления, а также в классификации допускаемых ошибок.

Предметом исследования являются разного рода ошибки, допускаемые в обществе.

В качестве исходной теоретической посылки в данной работе принято положение о том, что допускаемые речевые и грамматические ошибки отражают основные тенденции изменений в употреблении русского языка, а также отношение к языку в обществе.

Цель данной работы – провести комплексное исследование разного рода ошибок в публичной речи.

В соответствии с поставленной целью выделяются следующие исследовательские задачи:

- выявить и проанализировать ошибки, допускаемые в рекламе, частных объявлениях, на ценниках и т.п. в городе Прокопьевске;

- классифицировать ошибки и определить причины их появления;

- провести опрос с целью определения отношения общества к лингвистическим ошибкам;

- разработать рекомендации по предупреждению ошибок.

Методологическая основа исследования определяется системным филологическим характером работы и базируется на основных положениях науки о языке. При анализе материала в качестве основного выступает метод лингвистического наблюдения и описания, предполагающий выборку лингвистического материала из рекламных слоганов, объявлений, ценников, обработку материала и его систематизацию, классификацию лингвистических ошибок с учетом их распространения и частотности употребления. Кроме того, использован метод анкетирования.

Материалом исследования послужили лингвистические ошибки, извлеченные из рекламных слоганов, объявлений и т.п.

Работа состоит из двух глав, введения, заключения, списка использованной литературы, приложения.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цели и задачи исследования.

В первой главе – «Теоретические основы возникновения лингвистических ошибок» — рассматривается лексическая картина современной речи, злоупотребления иноязычной лексикой; анализируется речь рекламы с выделением разного рода ошибок.

Вторая глава – «Классификация лингвистических ошибок, причины их появления» — состоит из анализа собранного материала, классификации ошибок. Здесь названы причины появления ошибок и предложены меры борьбы с речевой неграмотностью, а также представлены результаты анкетирования.

Теоретическая значимость работы определяется тем, что в исследовании установлена специфика лингвистических ошибок, дана их классификация и определены причины их появления.

Практическую ценность исследования определяет возможность использования материалов работы в лингвистическом и культурологическом плане – для занятий по культуре речи.

ГЛАВА 1. Теоретические основы возникновения лингвистических ошибок

1.1. Лексическая картина современной речи

Анализируя современную лексику и ее пополнение, следует отметить, что ряд новых слов сопровождает освоение нового опыта, новых явлений и понятий. В русском языковом пространстве уже существовали иностранные слова. Но сегодня осваиваются и другие иностранные лексемы. Например, уже давно было освоено русским языком слово прейскурант; еще В.И. Даль толковал его как «роспись товарам, с расценкою их». Но сейчас, в некоторых кругах, говорят и пишут прайс-лист. Почему?

1) для броскости,

2) в соответствии с переменой лингвокультурных ориентаций.

Не будь этого, вполне могло бы служить освоенное прейскурант. К тому же пригодилось бы и исконно русское ценник. А прайс-лист и подобное являют сейчас еще и орфографическую неустойчивость: прайс-лист, прайс лист, прайслист, офшор, оффшор, оф-шор.

В лексической картине современной речи очень заметен наплыв сленговых, арготических, уголовных слов, что подрывает стилевую и эмоционально-стилистическую систему русского языка. А так как устоявшаяся стилистическая система языка служит не только целям эстетики, но и наиболее экономной и точной передаче информации, то разрушение стилистической системы невольно способствует понижению информативности общения. Кроме того, арготическая, уголовная лексика оказывает влияние не только на эмоциональный, эстетический уровень общения, но и на интеллект индивида и нации.

Перемены в языке не в последнюю очередь связаны с переменами в обществе. Подтверждение этому тезису можно найти как в истории, так и в окружающей нас действительности. Газеты, радио, телевидение сыплют «пиарами», «траншами», реклама глушит «чумовыми джок-дайлами», «офшорами» и «таймшерами». Мы все больше привыкаем к вхождению в наш повседневный язык большого количества новых слов иноязычного происхождения, но, привыкая к ним, хорошо бы отдавать себе отчет в правильности и уместности их употребления, а зачастую и в элементарном понимании значения того или иного слова.

1.2. Речь рекламы

Рекламные слоганы — одна из самых богатых невероятными и увлекательными стилистическими и смысловыми изысками областей современного языка. В российской рекламе борются две тенденции: славянофильская (в основном в рекламе пищевых продуктов — маргарин «Доярушка») и западническая, монтирующая русские рекламные зазывы с использованием иноязычных элементов.

Пространство современного русского языка позволяет осуществлять выбор между исконно русской и относительно недавно заимствованной лексикой. Строго говоря, это выбор между понятным отечественным и яркой, блестящей, новенькой импортной языковой игрушкой.

Тем не менее, эпоха увлечения «красивостью» понемногу проходит. Достаточно сравнить первую половину девяностых годов, когда «лизинги», «фьючерсы», «маркетинги» и «демпинги» уверенно заполнили активную публичную речь, и начало 21-го века, когда все эти слова либо мирно улеглись в отведенным им нишах (в данном случае экономической терминологии), либо тихо скончались (вспомним упоминаемый теперь лишь в ироническом смысле «консенсус»), либо стали родными и понятными каждой старушке (баксы).

При этом следует отметить, что нас окружает достаточно много ошибок, не связанных с заимствованиями. Особенно грешат подобными ошибками рекламные плакаты, названия магазинов, объявления. Среди ошибок в этих текстах статистически преобладающими оказываются стилистические, грамматические (управление, согласование, неправильное формообразование) и лексические. Этого типа ошибки и служат своего рода лакмусовой бумажкой, культурно-речевым тестом для говорящих, определяющим степень владения ими культурой русской речи. В их число входят ошибки всех уровней языкового строя – грамматические, лексические, логические.

Глава 2. Классификация лингвистических ошибок и причины их появления

2.1. Классификация ошибок

В результате исследования было обнаружено 53 ошибки. (Приложение1)

Опираясь на имеющуюся в филологии классификацию лингвистических ошибок, предлагаем свою классификацию наиболее часто встречающихся ошибок в окружающей нас действительности.

- Орфографические. Было обнаружено18 орфографических ошибок. Например, на упаковке печенья «Юбилейное» написано «наября», на табличке «Домофон-сервис» — «Видионаблюдение», в рекламе магазина «Текстиль» — «падушка», ресторан доставки японской кухни «Достовляем удовольствие» и др.

- Пунктуационные. Обнаружено 10 ошибок. Из них: плакат «С праздником любимый город» — отсутствует запятая при обращении; в Правилах пользования пассажирским лифтом «Для вызова кабины нажмите кнопку расположенную около двери лифта» — отсутствие запятой при обособленном определении; на плакате «Прокопьевск столица мира» отсутствует тире между подлежащим и сказуемым и др.

- Грамматические. Обнаружено 5 ошибок. Например, на упаковке майонеза напечатано «Золотая семечка», хотя существительное «семечко» среднего рода; на ценнике написано «Приманка от тараканов» — ошибка в управлении и др

- Устаревшее правописание. Обнаружено 2 ошибки. Газета называется «Ва-банкъ». Или вывеска над дверью «Ломбардъ». Здесь не может употребляться «ер», ведь такое правописание было отменено в 1918 году.

- Несуществующее написание. Обнаружено 2 ошибки. Магазин имеет название «Прем’ер керамик», хотя апостроф вместо мягкого знака употребляться не может. Или рекламный плакат «П=р=кр=сток»

- Смешение латиницы и кириллицы. Обнаружено 5 ошибок Например, в названиях магазинов «Другая muzыка», «Клаssные джинсы», реклама «Бутербродоff» и др.

- Логические. Обнаружено 2 ошибки. Приведём примеры. В любой из газет можно найти несколько рекламных объявлений с ошибками. Одно из них таково: «Дюпор Люба. Гадание в лучших французских традициях. Патологии в роду». Неясно, лечит ли гадалка от патологий в роду, наводит их или у неё самой в роду эти патологии. (Налицо пропуск звена в объяснении.) Или квалифицированная помощь специалиста для желающих «расстаться» со своей кожей.

- Стилистические. Обнаружена 1 ошибка. Плакат «Превед абонентиги!» — использование сленга.

- Фактические. Обнаружено 2 ошибки. Например, на рекламном плакате «Гарри Потер» написано с одной буквой «т», а на Ясной поляне есть «Пивной бутик».

- Отсутствие кавычек в названиях. Обнаружена 1 ошибка. Кафе Домашнее – в районе СКК «Снежинка».

- Опечатки (перестановка или пропуск букв). Обнаружено 5 ошибок: «Ежндевно низкие цены», «Допонительная скидка», «Сотрудниики», объявление о сдаче «жидья» и «надежносность».

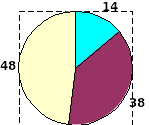

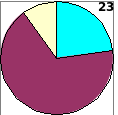

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

- преобладают орфографические и пунктуационные ошибки (23 из 53, отмеченных нами), что составляет более 43%;

- отсутствие кавычек характерно для вывесок частных магазинов, кафе, ресторанов;

- логические ошибки присутствуют в частных объявлениях;

- грамматические ошибки преобладают в ценниках и наименовании товара.

Кроме того, следует отметить, что ошибки присутствуют как в рекламных плакатах крупных предприятий и организаций, так и в частных объявлениях на дверях магазинов и офисов.

2.2. Причины возникновения ошибок

- Безграмотность. У сотрудников нет хорошего образования, и зачастую по этой причине совершаются глупые ошибки, которые меняют смысл слов, а иногда и предложений. Это утверждение можно проиллюстрировать примером объявления в газете: «Жалюзи вертикальные от 2202 руб. за м».

- Нерадивость. Отсутствие контроля за выполнением заказа.

- Ложная экономия. Экономия денежных средств на рекламу (предпочтение не хорошо зарекомендовавшим себя фирмам, а тем, кому платить меньше).

- Намеренное воздействие. Нередко встречаются ошибки, допущенные намеренно. Они служат для привлечения внимания покупателей: для выделения товара с помощью нелепых ошибок или чрезмерного преувеличения. Тогда «ошибка» превращается в специальный приём. Например, в рекламе «Пиво по-руски».

2.3. Результаты анкетирования

Автором исследования было проведено анкетирование 100 человек, из них 50 взрослых (от 27 до 58 лет) и 50 школьников 7-го и 11-го классов (от 13 до 18 лет). Всем респондентам была предложена анкета с целью выявления их отношения к ошибкам в публичной речи (в рекламных роликах, объявлениях, на рекламных баннерах и т.д.). (Приложение 2)

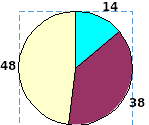

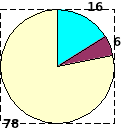

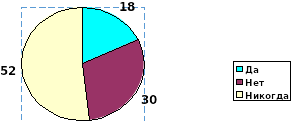

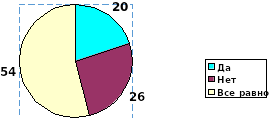

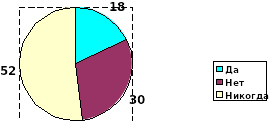

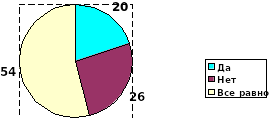

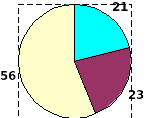

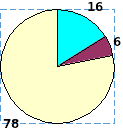

В результате проведенного анкетирования были получены следующие результаты: (Приложение 3)

- На вопрос «Замечаете ли Вы ошибки в публичной речи» среди взрослых респондентов положительный ответ дали 46 человек (92%), отрицательный – 4 человека (8%); среди школьников – 35 человек (79%) и 15человек (30%) соответственно. Это объясняется, скорее всего, тем, что школьники просто не замечают этих ошибок.

- При этом свое отношение к подобным ошибкам респонденты выразили следующим образом: среди взрослой аудитории 30 человек (60%) относятся с безразличием, среди школьников таких респондентов оказалось 35 человек (70%). Следует отметить, что большинство взрослых респондентов, которых раздражает, возмущает или смешит наличие ошибок – это люди с высшим образованием (36%).

- Абсолютное большинство опрошенных отметили, что считают недопустимым ошибки в публичной речи – 84 человека (42 взрослых – 84% и 43 школьника – 86%). А в частной переписке допускают сами ошибки 51 респондент (19 взрослых – 38% и 32 школьника – 64%).

- При этом на допущенные ошибки указывают своим собеседникам, друзьям, родственникам 57 респондентов (27 взрослых – 54% и 30 школьников – 60%).

Приведенные результаты позволяют сделать следующие выводы:

- Взрослые чаще обращают внимание на ошибки в публичной речи, считают это недопустимым (84%), при этом большинство всех респондентов относятся к таким ошибкам с безразличием (75%).

- Большинство опрошенных (и взрослых, и школьников) предпочитают указывать собеседникам на наличие в их речи ошибок (57%), хотя сами считают возможным допускать ошибки в частной переписке (51%).

2.4. Меры борьбы с ошибками

Как мы предлагаем бороться с ошибками?

- Во-первых, проводить акции по пропаганде грамотности, образованности среди населения.

- Во-вторых, открыть сайты, высмеивающие ошибки, а также содержащие объяснение, как их нужно исправлять. Может, даже ввести наказание в виде штрафов за безграмотное оформление публичных высказываний.

- В-третьих, привлекать специалистов-филологов для корректорской работы в рекламные агентства и типографии.

- В-четвертых, следить за своей речью и правописанием, помогать в этом друзьям.

Заключение

Вышеизложенный материал позволяет сделать неутешительные выводы: речевая безграмотность публичной речи (рекламы, печатной продукции) возрастает. Легко запоминающиеся рекламные слоганы с речевыми и грамматическими ошибками приводят к негативным последствиям – подростки и молодежь считают возможным допускать ошибки в речи, не считая это большим грехом. Кроме того, неправильное словоупотребление и написание закрепляется в памяти и ведет к еще большему понижению культуры речи населения.

Проведенное исследование показало, что, несмотря на негативное отношение к ошибкам в публичной речи, большинство людей предпочитают не обращать на них внимания, а в личной переписке считают допустимым наличие ошибок. Это еще раз убеждает нас в необходимости изучения норм литературного языка. Поэтому одной из важнейших задач остается пропаганда культуры речи и бережного отношения к родному языку.

Список использованной литературы

- http://un.csu.ru/release/7/1220_1.html

- http://www.gramota.ru:

- Горбаневский М.В., Караулов Ю.Н., Шаклеин В.М. Не говори шершавым языком: О нарушениях норм литературной речи в электронных и печатных 3-е изд., испр. и доп. – М.: Галерия, 2002.

- Кочетков В.B. «Толерантность» или «терпимость»: о борьбе «красиво» и «понятно» // www.gramota.ru

- Шапошников В. Н. «Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения» // www.gramota.ru;

Приложение 2

Анкета

1. Замечаете ли Вы ошибки (орфографические, грамматические, речевые и т.п.) в рекламных роликах, объявлениях, на рекламных баннерах и т.п.?

Да

Нет

2. Какова Ваша реакция на подобные ошибки?

Отношусь с безразличием

Скорее безразлично

Раздражает

Другое ___________________________________

3. Считаете ли Вы недопустимым ошибки в публичной речи?

Да

Нет

4. Допускаете ли Вы сами ошибки в частной переписке, личных записях и т. п.?

Да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет

5. Указываете ли Вы на допущенные ошибки своим собеседникам, друзьям, родственникам?

Да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет

Спасибо за сотрудничество!

Данные респондента:

Возраст_________________

Пол_______________

Образование___________________

Приложение 3

1. Замечаете ли Вы ошибки (орфографические, грамматические, речевые и т.п.) в рекламных роликах, объявлениях, на рекламных баннерах и т.п.?

2. Какова Ваша реакция на подобные ошибки?

3. Считаете ли Вы недопустимым ошибки в публичной речи?

4. Допускаете ли Вы сами ошибки в частной переписке, личных записях и т. п.?

5. Указываете ли Вы на допущенные ошибки своим собеседникам, друзьям, родственникам?

УДК 803.0.853

П. Б. Тишулин

ВИДЫ ЯЗЫКОВЫХ ОШИБОК И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация. Приводится анализ и классификация теорий и концепций по вопросу возникновения языковых ошибок и их исправления, представленных в отечественной и зарубежной литературе. Статья содержит методическую информацию, практические советы и рекомендации преподавателям высшей школы по организации и осуществлению обучения на иностранном языке, в частности по работе с ошибками на различных этапах обучения и в различных группах обучающихся.

Ключевые слова: теоретический анализ, концепции отношения к ошибкам, классификация ошибок, причины ошибок, исправление ошибок.

Abstract. The article analyzes and classifies native and foreign theories and concepts relating to the causes and correction of language errors. The article offers practical suggestions and guidelines for teaching staff at universities, which are intended to help in foreign language teaching and particularly in dealing with errors at different educational stages and in different groups of students.

Key words: theoretical analysis, concepts of attitude to errors, classification of errors, causes of errors, error correction.

Как известно из практики преподавания иностранного языка в высшей школе, ошибки в речи студентов возникают даже тогда, когда преподавателем прилагаются огромные усилия для того, чтобы научить студента правильно и безошибочно говорить и писать на изучаемом языке

Наблюдения за детьми, познающими свой родной язык, показывают, как много языковых ошибок они допускают. Причем ошибки детей очень схожи с ошибками людей, изучающих иностранный язык.

Ошибки — это что-то естественное, то, что относится к познанию и применению языка в ситуации общения. Преподаватель, как правило, определяет, что является ошибкой, а что нет. Наряду с разнообразием однозначных случаев в языковой практике имеется и ряд сомнительных: не всегда ясно, что именно является ошибкой. Трудность состоит в том, что ошибкой можно назвать только отклонение от «чего-то» нормативного или столкновение с «чем-то». Это «что-то» должно служить сравнительной величиной. Только когда мы определим это «что-то», мы можем идентифицировать высказывание как ошибочное.

Перед исправлением ошибки преподавателю необходимо сначала ее идентифицировать. Таким образом, идентификация ошибки относится не только к теории, но и к практике и производится не всегда и не только из «чувства языка». У каждого обучающего есть своя собственная субъективная теория идентификации, описания, объяснения, оценки и терапии ошибок. Идентификация ошибки предполагает понятие корректности, которое в названных выше определениях понимается по-разному. Такие критерии, как правильное грамматическое построение, приемлемость и соразмеренность, играют при определении ошибки то более, то менее решающую роль [1, с. 23].

Многие ошибки не являются межъязыковыми, т.е. они не основываются на переносах из родного языка ученика. Чаще их называют внутриязыковыми ошибками, и это означает, что такие ошибки являются результатом переноса языковых феноменов внутри целевого языка. Часто это происходит по причине необходимых стадий развития внутри языка. Каждый преподаватель знает, что есть ошибки, которые во всех группах появляются на одинаковых стадиях изучения и которые не могут быть переносами из родного языка. Центральными процессами, которые предпринимает каждый обучающийся, являются обобщение, упрощение и регуляризация [2, с. 206].

Обобщением называют, например, расширение категории иностранного языка или правил на феномены, к которым они не относятся. Регуляризацию мы встречаем тогда, когда нерегулярный феномен делается регулярным. Под упрощениями понимают такие явления, когда, например, такие феномены, как употребление неспрягаемых форм, сложных структур, придаточных предложений и т.д., упрощаются.

Классифицировать ошибки можно по различным критериям. Известно разделение ошибок на ошибки перфоманции и компетенции. Под ошибками компетенции понимают столкновение с системой, которое самим учеником не может быть распознано. В данном случае имеет место тот факт, что обучающийся либо совсем еще не изучал структуру языка и поэтому делает ошибки, либо он что-то неправильно понял. Под ошибками перфоманции понимают несистемные столкновения, которые могут быть распознаны самим учеником.

Ошибки можно классифицировать на те, которые нарушают процесс коммуникации, и ошибки, которые не нарушают его. Под нарушающими коммуникацию ошибками понимают ошибки, которые делают высказывание непонятным. При не нарушающих коммуникацию ошибках смысл высказывания понятен. При этом речь может также идти о так называемых грубых грамматических ошибках.

В соответствии с уровнями языка различают следующие виды ошибок: фонетические (фонологические) ошибки, т.е. ошибки в произношении и орфографии; лексико-семантические ошибки, т.е. неправильное слово в соответствующем контексте и (или) изменение значения; морфо-синтаксические ошибки, т.е. ошибки в морфологии (например, ошибка в окончании при спряжении глагола) или в синтаксисе (например, нарушение порядка слов); прагматические ошибки, т.е. нарушение стиля, а именно наличие высказывания, которое некорректно применять в данной ситуации.

Известны различные попытки классификации ошибок, в случаях, когда речь идет об оценке успеха. Преподаватели в таких ситуациях на занятии при исправлении ошибок зачастую применяют знаки и маркировки ошибок, что представляет для ученика определенную пользу.

Ошибки классифицируют по содержанию (например, логический обрыв в тексте), по способу выражения (например, невежливая или неточная формулировка, неправильный уровень языка) и по языковой правильности. Зачастую сложно произвести правильную классификацию ошибок: категории пересекаются.

Под письменным исправлением ошибок, как правило, понимают совершенно разные вещи. Целесообразно, однако, выбрать объемное и широкое определение: как исправление мы обозначаем то, что показывает недостаточ-

ное согласие с частью письменной работы ученика. При таком понимании исправлений их можно подразделять на различные шаги, которые следуют друг за другом и могут встречаться вперемешку или независимо друг от друга: например, простое обозначение ошибки, обозначение ошибки с помощью знаков, исправление ошибки учителем, исправление ошибки учеником.

Если обучающимся понятно, что ошибки в принципе рассматриваются положительно и что прежде всего они являются необходимостью в обучении, то все ошибки в письменных работах, по крайней мере, должны маркироваться. Вариантами маркировок могут быть: простое обозначение ошибки, обозначение ошибок знаками, исправления ошибок учителем, другие способы исправления ошибок [3, с. 31-32]. Исправления письменных работ могут легко планироваться. Как ученик, так и учитель располагают достаточным временем для обдумывания. Ученик может еще раз проверить работу, исправить ошибки. Учитель может подумать, как он исправит ошибку ученика. Он может дать советы, комментарии и т.д.

По-другому все выглядит в устной сфере. Ученик при говорении тоже может что-то исправить, но если речь идет о том, чтобы проверить варианты с помощью правил, оценить какую-то возможность, когда он неуверен, тогда нужно время, а его нет. Некоторые фазы занятия дают какое-то направление: при чтении вслух обращают внимание на произношение, при грамматических упражнениях на грамматические явления, но если приходится формулировать мысль свободно, тогда все внимание обращается на себя самого.

Как и в случае с исправлениями ошибок в письменных работах, для практики в устной речи важно широко толковать понятие «исправление». Поэтому можно дать такое определение: исправление — это любая реакция на высказывание, которая содержит недостаточное согласие с этим высказыванием. Такая реакция может исходить от учителя, самого ученика или его товарищей. Устные исправления могут представлять собой своеобразные коммуникативные ситуации в процессе занятия, которые иногда удлиняются, принимаются учениками серьезнее, чем учитель предполагает, и влияют на весь ход занятия.

Согласно исследованиям, как учителя, так и ученики расценивают исправления на занятии как важные. В некоторых ситуациях учитель не исправляет ученика, не желая тем самым прерывать его. Однако ученики, напротив, считают, что учитель исправляет редко, и хотят, чтобы их исправляли чаще. Также это подтвердилось в опросах, проведенных в Китае и Марокко. Но тем не менее есть ученики, которые ощущают дискомфорт из-за исправлений. Это зависит от каждого конкретного ученика и может объясняться тем, что обучающиеся имеют большие трудности при свободном говорении. Данное обстоятельство может быть связано также с тем, что такие обучающиеся хотят правильно что-то выразить, но боятся сделать ошибку. Для этих учеников исправления могут оказаться скорее вредными, чем полезными. Но в целом исправления очень важны в процессе обучения [4, с. 52].

В истории методов преподавания иностранного языка присутствуют различные позиции относительно необходимости и способов исправлений. Так, грамматико-переводной метод был в основном направлен на формальную правильность языка. Главное состояло в том, что учитель сначала давал правило. Затем ученики делали упражнения на это правило, прежде всего пе-

реводные. Все ошибки, которые замечал учитель, исправлялись. Недостатком были не упражнения как таковые, а наличие только таких упражнений.

В аудио- и видеолингвальном методе исправление ошибок является также важной частью. Посредством постоянного повторения правильного образца, т.е. посредством «дриля» можно было бы говорить о профилактике ошибок. Ошибка не должна была появляться, а должна была устраняться из сферы свободного говорения. При этом считалось, что тренировка с помощью частого повторения формирует у учеников почти автоматическую реакцию и ученик не должен думать о том, как звучит правило.

В коммуникативно-ориентированных методах моделирование естественной коммуникации должно нарушаться вмешательством учителя только в исключительных случаях. Высшей целью при этом является не языковая правильность, а способность к коммуникации. Исправления при этом не исключаются, но они не должны препятствовать коммуникации [5, с. 127].

Довольно интересное отношение к ошибкам встречаем в таком альтернативном методе, как суггестопедия. В рамках этого метода речь идет о создании такой атмосферы, которая должна стимулировать обучение. Кроме того, с первых занятий обучающийся получает иностранную идентичность, иностранное имя, местожительство в стране изучаемого языка, новую профессию и т.д. На занятии он играет данную ему роль, и учитель принимает это, даже когда исправляет ученика. Предполагается, что ученик все свои ошибки и негативную реакцию учителя на них относит к его новой роли [6, с. 12].

Различают различные типы исправлений: с одной стороны, те, которые сначала стимулируют самоисправления, а с другой — те, которые ведут к прямым исправлениям учителя. Это можно наблюдать независимо от фазы занятия.

Многие исследователи считают, что исправления фонетических ошибок должны происходить на начальном этапе. Фонетические ошибки, даже когда человек хорошо владеет языком, могут мешать коммуникации и даже вести к непониманию высказываний [7, с. 105]. При определенных условиях это может вести к стигматизации говорящего. При обучении иностранному языку нельзя ставить цель достичь произношения, сходного с произношением носителя языка. Но игнорировать фонетические ошибки также нельзя [8, с. 10]. Корректирование фонетических ошибок относится к сложным исправлениям. В большинстве своем они относятся к ошибкам, которые ученик сам не может исправить. Поэтому их нужно рассматривать как упражнение. Во время свободной речи фонетические исправления по возможности не нужно делать. Они требуют много времени и концентрации и нарушают речь и коммуникацию [9, с. 8-9].

Следует отметить, что синтаксические и морфологические ошибки даже в свободной речи редко ведут к нарушению коммуникации. Кроме того, их легко исправлять. Во многих случаях существует возможность, указывая на ошибку, стимулировать самоисправление. Также прямые исправления учителя могут быстро обрабатываться учеником.

Лексико-семантические ошибки и идиоматические выражения могут часто приводят к ошибкам, которые изменяют смысл предложения. В данном случае особое внимание нужно обратить на то, чтобы исправление соответствовало намерению ученика. Рекомендуемы также переспросы, если в чем-то нет уверенности.

Исправления лексико-семантических ошибок время от времени можно организовывать с юмором. Например, можно вовлечь в исправление изменение смысла, произошедшее из-за ошибки. Если при исправлении преподаватель играет словами и значениями слов, он всегда должен обращать внимание на то, чтобы юмор не обидел. Главным образом это зависит от атмосферы, которая господствует в аудитории, а также от серьезности ситуации [10, с. 126].

В то время как правка содержательных ошибок относится к исправлениям, осуществить которые не представляет трудности, при устранении прагматических ошибок нужно быть внимательными и действовать осознанно. Содержательные ошибки можно исправлять в естественной коммуникации, так как они встречаются чаще в тематических дискуссиях. Если прагматические ошибки распознаны, их нужно сразу исправлять. Обоснование лежит на поверхности: в аутентичной коммуникативной ситуации фонетические, грамматические и лексические ошибки признаются носителями языка, так как известно, что речь идет о человеке, который изучает язык, и поэтому к таким ошибкам обычно благосклонны.

Прагматические ошибки, наоборот, вызывают совершенно другую реакцию. Их приписывают не языковой компетенции, а личности ученика. Такие ошибки сложно распознать как ошибки, которые делает человек, потому что он не может оценить ситуацию так, как это может сделать носитель языка. Носителями языка, которые не знают исходную культуру обучающегося, прагматические ошибки оцениваются как ошибки поведения.

Когда же самое лучшее время исправлять ошибки? Есть несколько вариантов: сразу после того, как ученик сделал ошибку, после того как ученик закончил высказывание своей мысли или в определенной фазе занятия.

Как показывают некоторые исследования, сами ученики во многих случаях предпочитают, чтобы их исправляли сразу после того, как они совершат ошибку. В этом случае учителю не нужно запоминать ошибку. Исправления могут происходить параллельно с высказываниями ученика. Возможно, подобные исправления лучше осознаются учениками [11, с. 217]. Когда учитель делает исправления в конце высказывания ученика, то он считает, что лучше не прерывать ученика. Также это является вопросом вежливости. Но бывают случаи, когда такое положительное намерение превращается в противоположное.

Часто возникает вопрос, какой язык следует использовать при исправлении ошибок. Родной язык учеников является более предпочтительным, причем он выполняет при этом несколько функций. При обсуждении причины ошибок, что представляет для учеников большую пользу, необходимо последовательно прибегать к помощи родного языка. В случае переспросов, соответствует ли исправление ошибки фактическому намерению ученика, нужно также периодически использовать родной язык.

Дополнительные объяснения, обсуждения и помощь можно было бы оказывать на основе уже имеющегося у учеников опыта из других языков. Так, по возможности можно создать связи, которые могли бы облегчить изучение, так как, например, в других языках похожие явления уже встречались.

Итак, в статье проанализирован отечественный и зарубежный опыт диагностики, предотвращения и исправления языковых ошибок в процессе обу-

чения иностранному языку в высшей школе, а также приводится собственный многолетний опыт автора в данной области. Подробная классификация ошибок в языке и речи обучающихся способствует более правильной их оценке и помогает преподавателю грамотно оценивать моделируемую ситуацию общения и прогнозировать возможные ошибки. Разнообразные рекомендуемые модели поведения преподавателя в его общении со студентами направлены на развитие коммуникативной компетенции обучаемых на иностранном языке в профессиональной сфере, их грамотного и безошибочного с точки зрения изучаемого языка общения в процессе межкультурной коммуникации.

Список литературы

1. Bahr, A. Forschungsgegenstand und Fremdsprachenunterricht. Ergebnisse eines em-pirischen Projekts / A. Bahr u.a. — Bochum : Brockmeyer, 1996. — 225 s.

2. Schwerdtfeger, I. C. Gruppenunterricht und Partnerarbeit / I. C. Schwerdtfeger // Handbuch Fremdsprachenunterricht / Hrsg. Karl-Richard Bausch u.a. — Tubingen/Basel : Francke, 1995. — S. 206-208.

3. Oxford, R. Language Learning Strategies / R. Oxford. — New York : Newbury House Publishers, 2003. — 157 р.

4. Learning, Teaching and Communication in the Foreign Language Classroom / hrsg. G. Kasper. — Aarhus : University Press, 1996. — 231 p.

5. Lado, R. Moderner Sprachunterricht. Eine Einfuhrung auf wissenschaftlicher Grund-lage / R. Lado. — Munchen : Hueber, 1997. — 321 s.

6. Rattunde, E. Transfer — Interferenz? Probleme der Begriffsbestimmung bei der Feh-leranalyse / E. Rattunde // Die Neueren Sprachen. — 1999. — № 1. — S. 4-14.

7. Гордеева, Т. А. Теория и практика исправления ошибок при обучении иностранному языку / Т. А. Гордеева, П. Б. Тишулин, А. О. Булатова, Е. А. Хомяков. -Пенза : Изд-во ПГУ, 2008. — 163 с.

8. Потапова, Р. К. Особенности немецкого произношения / Р. К. Потапова, Г. Линднер. — М. : Высш. шк., 1991. — 319 с.

9. Богомазова, Т. С. Теория и практика по фонетике немецкого языка / Т. С. Богомазова, Т. Е. Подольская. — М. : Лист Нью, 2004. — 240 с.

10. Bimmel, P. Lernerautonomie und Lernstrategien, Fernstudieneinheit (Erprobungs-fassung) / P. Bimmel, U. Rampillon. — Munchen : Goethe-Institut, 2006. — 321 с.

11. Hammerly, H. Fluency and Accuracy / H. Hammerly. — Clevedon : Multilingual Matters Ltd., 2010. — 347 с.

Тишулин Павел Борисович доцент, кафедра романо-германской филологии, Пензенский государственный университет

Tishulin Pavel Borisovich Associate professor, sub-department of romanic and germanic philology, Penza State University

E-mail: tishulin@yandex.ru

УДК 803.0.853 Тишулин, П. Б.

Виды языковых ошибок и возможности их исправления при обучении иностранному языку / П. Б. Тишулин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. — 2012. — № 1 (21). -С. 132-137.

Содержание

- 1 Что такое речевая ошибка

- 1.1 Лексико-стилистические ошибки

- 1.2 Морфолого-стилистические ошибки

- 1.3 Синтаксисо-стилистические ошибки

- 2 Причины речевых ошибок

- 3 Как избежать ошибок в речи

- 4 Так ли важно соблюдать культуру речи

Речевые ошибки случаются у каждого, если не во взрослом, то в детском возрасте. Возникают они, когда не соблюдаются лексические, либо стилистические языковые нормы.

Это отдельная категория наряду с грамматическими, этическими, орфографическими, логическими, фактическими, пунктуационными ошибками русского языка.

О том, какие бывают речевые ошибки, как их не допускать в своей речи, мы и поговорим.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Лексико-стилистические ошибки

К ним относятся повторения слов, употребление их в неточном значении, использование просторечий. Например:

- Ежик смешно пыхтел. Витя налил ежику молока. В комнату забежала собака, и ежик свернулся клубком.

- Мама одела плащ и пошла на работу.

- Полкан плелся взади.

Морфолого-стилистические ошибки

В этой группе — неправильно образованные слова. Например:

- он хотит;

- это ихний;

- работают малярщики;

- идут трудящие;

- крыша текет;

- много делов.

Синтаксисо-стилистические ошибки

Эти ошибки встречаются в словосочетаниях и предложениях из-за перестановки слов, несогласованности между словами, неправильных границ, неверного употребления местоимения. Например:

- Только под ногами шелестела листва.

- Вся компания дружно встретили Новый Год.

- Когда ребята пришли к реке. Там было много народу.

- Папа, когда пришел домой, он был очень уставшим.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.

А самое главное — не оставайтесь равнодушными к качеству своей речи, меняйтесь, стремитесь к лучшему.

Так ли важно соблюдать культуру речи

Небрежная речь, изобилующая ошибками, как и неряшливость в одежде, производит неблагоприятное впечатление. Согласитесь, что человеку с такими качествами, трудно избегать помех в общении, выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

И, напротив, овладение культурой речи позволяет повысить уровень любой сферы жизни, будь то карьера, семья или саморазвитие. Через речь проявляются культивируемые человеком ценности: нравственные, научные, философские.

Услышав, как человек говорит, можно сразу понять, с кем имеешь дело. Уважение к себе и к окружающим — это тоже о культуре речи.

Как говорит! Хотите слышать такое в свой адрес? Работайте над ошибками. 🙂

Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

- Грамматические ошибки.

- Речевые ошибки.

- Логические ошибки

- Фактические ошибки.

- Орфографические ошибки.

- Пунктуационные ошибки.

- Графические ошибки.

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Например:

- подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс;

- без комментарий, едь вместо поезжай, более легче – неправильно образована форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма;

- оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не соблюдаются нормы управления);

- Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

- Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»;

- Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Виды грамматических ошибок:

- Ошибочное словообразование — Трудолюбимый, надсмехаться.

- Ошибочное образование формы существительного — Многие чуда техники, не хватает время.

- Ошибочное образование формы прилагательного — Более интереснее, красивше.

- Ошибочное образование формы числительного — С пятистами рублями.

- Ошибочное образование формы местоимения — Ихнего пафоса, ихи дети.

- Ошибочное образование формы глагола — Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы.

- Нарушение согласования — Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом.

- Нарушение управления — Нужно сделать свою природу более красивую.

Повествует читателей. - Нарушение связи между подлежащим и сказуемым — Большинство возражали против такой оценки его творчества.

- Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях — Он написал книгу, которая эпопея.

Все были рады, счастливы и веселые. - Ошибки в построении предложения с однородными членами — Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. - Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом — Читая текст, возникает такое чувство…

- Ошибки в построении предложения с причастным оборотом — Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами.

- Ошибки в построении сложного предложения — Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон.

- Смешение прямой и косвенной речи — Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

- Нарушение границ предложения — Когда герой опомнился. Было уже поздно.

- Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм — Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

- Типичные грамматические ошибки (К9)Употребление слова в несвойственном ему значении — Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.

Мысль развивается на продолжении всего текста. - Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом — Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры.

- Неразличение синонимичных слов — В конечном предложении автор применяет градацию.

- Употребление слов иной стилевой окраски — Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею.

- Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов — Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений.

- Неоправданное употребление просторечных слов — Таким людям всегда удается объегорить других.

- Нарушение лексической сочетаемости — Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные >особенности (вместо средства).

- Употребление лишних слов, в том числе плеоназм — Красоту пейзажа автор передает нам с помощью художественных приемов. Молодой юноша, очень прекрасный.

- Употребление однокоренных слов в близком контексте (тавтология) — В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

- Неоправданное повторение слова — Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного.

- Бедность и однообразие синтаксических конструкций — Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

- Неудачное употребление местоимений — Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении.

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

- Ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (следует: движет);

- Неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: …даст.., научит… или …дает.., учит…);

- Ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);

- Ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя);

- Неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут);

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения (норма: … это художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (норма: … нужны смелость, знания, честность);

- Ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «… всего две проблемы»);

- Неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста;

- Неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

- Неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным или местоимением с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении, управляет существительным или местоимением с предлогом «в»);

- Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним – место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены);

- Ошибки в подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста веселый, а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности при выборе слов с противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный» антонимами не являются;

- Разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте: Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя.

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

- сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении;

- в результате нарушения логического закона тождества, подмена одного суждения другим.

Композиционно-текстовые ошибки

- Неудачный зачин. Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор…

- Ошибки в основной части.

- Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

- Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений.

- Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла.

- Неудачная концовка. Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли.

Фактические ошибки

Фактические ошибки — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

- Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров.

- Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты.

- Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение.

- Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора.

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- На изученные правила;

- Негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,

- выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

- Однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная): ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Важно!!!

- Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

- Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения

- Повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов)

| Орфографические ошибки |

|

| Пунктуационные ошибки |

|

| Графические ошибки |

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Распространенные графические ошибки:

|

Смотри также:

- Критерии оценивания сочинения

- Решай задания и варианты ЕГЭ по русскому языку с ответами.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Цудахарская средняя общеобразовательная школа»

Индивидуальный учебный проект

«Лингвистические ошибки вокруг нас»

(информационно-исследовательский проект)

Выполнила ученица

4 «А» класса

Магадова Заира

Руководитель:

Учитель русского языка и литературы

Магомедкамилова Гульжахан Вагабовна

2018-2019 г.

Оглавление

|

1. |

Введение |

с. |

4 |

|

2. |

Теоретическая часть |

с. |

7 |

|

2.1. |

Лингвистические ошибки и их классификация |

с. |

7 |

|

2.1.1. |

Типы речевых ошибок на телевидение и СМИ |

с. |

7 |

|

2.2.2. |

Лингвистические ошибки в рекламе |

с. |

14 |

|

3. |

Практическая часть |

с. |

17 |

|

4. |

Рекомендации, как избежать речевых ошибок |

с. |

17 |

|

4.1. |

Выводы исследования |

с. |

19 |

|

5. |

Используемая литература |

с. |

25 |

|

6. |

Приложение |

с. |

26 |

Паспорт проекта

|

Тип проект |

Информационно-исследовательский |

|

Объект |

Филология |

|

Предмет |

Лингвистические ошибки |

|

Цели проекта |

1.формирование коммуникативной, лингвистической компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 2.Совершенствование навыков исследовательской деятельности; 3.Обучение выявлению лингвистических ошибок в речи. |

|

Задачи проекта |

1.Формировать умения правильного использования научных источников в исследовательской работе; 2.Совершенствовать навыки обобщения и анализа полученных данных; 3.Закрепить знания по овладению нормами русского литературного языка. |

|

Проблемные вопросы |

1.Что является причиной речевых ошибок политиков, дикторов ТВ? 2.Как влияют на речевую культуру СМИ? 3.Является ли реклама двигателем прогресса в речевой культуре? |

|

Задачи исследования |

Найти ошибки в речи политиков, телеведущих. Проанализировать их. Предложить способы исправления речевых ошибок. |

|

Продукт |

«Умная лестница» |

I. Введение

Более 300 миллионов человек в мире являются носителями русского языка, но степень овладения языковой культурой оставляет желать лучшего.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что во время преобразований общественного устройства, происходящих в Российской Федерации, неизбежны глубокие изменения и в языковой культуре народа. Всегда ли они позитивны? К сожалению, не всегда. Социальные сдвиги в результате изменений в структуре общественно-политического строя приводят к расшатыванию традиционных литературных норм произношения и правописания.

Это выражается, прежде всего, в увеличении разного рода ошибок и их вариантов, возникающих под влиянием просторечий, территориальных и социальных диалектов, в обилии новых (не всегда оправданных) иностранных слов и терминов. Русская речь, не соответствующая литературным нормам, звучит в школьных и студенческих аудиториях, на митингах, собраниях партий и общественных движений, в выступлениях политиков, в эфире (причем нередко в прямом эфире, без подготовки, какого-либо редактирования).

Известная «обнаженность» речи, её смысловая, систематическая, грамматическая, орфоэпическая ущербность вызывают резко негативную критику со стороны образованной части общества, делают актуальными вопросы: «Как мы говорим и пишем?», «Правильно ли мы говорим и пишем по-русски?», «Знаем ли мы свой родной язык?».

Тип проекта – информационно-исследовательский.

Цели проекта:

-

формирование коммуникативной, лингвистической компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности;

-

совершенствование навыков исследовательской деятельности;

-

обучение выявлению лингвистических ошибок в речи, составлению классификации лингвистических ошибок и их исправлению, овладению нормами русского языка, анализу, сопоставлению языковых фактов.

Задачи проекта:

-

формировать умения правильного использования научных источников в исследовательской работе;

-

совершенствовать навыки обобщения и анализа полученных данных, составления классификации часто встречаемых лингвистических ошибок;

3) закрепить знания по овладению нормами русского литературного языка.

Проблемные вопросы исследования:

-

Что является причиной речевых ошибок политиков, дикторов телевидения?

-

Как влияют на речевую культуру СМИ?

-

Является ли реклама двигателем прогресса в речевой культуре?

Задачи исследования:

-

найти ошибки в речи, политиков, телеведущих, слоганах рекламы;

-

проанализировать их;

-

предложить способы исправления речевых ошибок.

Гипотеза

Предполагаем, что в речи политиков, телеведущих, в текстах рекламы часто встречаются речевые ошибки, что, вероятно, связано с низкой культурой говорящих, с их небрежным отношением к языку, и, возможно, с их желанием привлечь к себе внимание окружающих, слушателей, аудитории.

Продукт : «умная лестница»

Предполагаемый результат

Приобретение опыта исследовательской работы в области изучения часто встречаемых ошибок в нарушении речевых норм русского литературного языка.

Методы исследования

Изучение научной литературы, чтение научно-популярных статей, текстов рекламы, СМИ, наблюдение, опрос, анкетирование, просмотр телепередач.

II. Теоретическая часть. Лингвистические ошибки и их классификация 1. Типы речевых ошибок на телевидении, в СМИ, речи политиков

Устная речь обслуживает разные сферы общественной жизни, и потому её нормы соблюдаются с различной степенью обязательности. В то же время в сознании граждан публичная речь политиков, государственных деятелей, телеведущих воспринимается как образцовая, служит ориентиром для аудитории, к которой эта речь обращена. Однако анализ языка электронных СМИ, рекламы, политиков показывает, что в последние годы широко распространилось такое явление, как закрепление неверных вариантов произношения, выходящих за рамки литературной нормы языка. При этом большинство слушателей и читателей остаются в недоумении: это ошибка или, может быть, уже новая норма, если так говорят в эфире и пишут в СМИ.

В условиях колебания и обновления произносительных норм, размывания границ литературной нормы под влиянием разговорных, просторечных, жаргонных и иноязычных вариантов возникает необходимость классификации существующих ошибок с целью их устранения.

Трудности формообразования некоторых форм имен существительных в единственном числе и множественном числе в Именительном падеже, Родительном падеже.

-

«Культурная революция» с Михаилом Швыдким: «Макаренко, Ушинский – наши учителя и духовные наставники». (Нужно «учители» — идейные руководители).05.02.2011г.

-

Газета «Русский стиль». А.Митрофанов: «Грузинов и армян в Москве много, но мы же не нацисты». (Нужно: «грузин»). 15.12.2010г.

-

«Лицом к городу». Ю.Лужков «Вы народ картошкой накормите, а без помидор они проживут как-нибудь». (Нужно: «картофелем обеспечьте», «без помидоров»).

-

«Поединок» с В.Соловьевым. В.Жириновский «Бомже’й развелось, как мух». (Нужно: «бо’мжей»).

-

«Пока все дома». Г.Зюганов «Это раньше в очередях за ними стояли. Сам доставал родственникам в подарок. А теперь блюдцев столько, сколько у людей денег». (Нужно: «блюдец»).

-

Интервью с Н.М. Михалковым: «Россия всегда славилась церквями и умами». 24.12.2010 (Нужно: «церквами»).

Трудности ударения

Правильная постановка ударения – необходимый признак и важнейшее условие грамотной устной речи. Объективная сложность системы русского ударения связана с тем, что в русском языке постановка ударения в слове отличается подвижностью. Постановка ударения в именах существительных вызывает значительные трудности.

-

ТК «Звезда». Отец Леонид Калинин: «Тайна исповеда’ний священна».

15.11.2010г. (Нужно: «испове’даний»).

-

«Пусть говорят» с А.Малаховым: «Различия вероисповеда’ний не могут быть причиной для разжигания межнациональной розни». 16.12.2010г. (Нужно: «вероиспове’даний»).

-

«Русская служба новостей» с М.Задорожным: «В этих «хрущобах» невозможно жить: нет лифто’в, мусоропро’водов». 10.11.2010г. (Нужно: «мусоропрово’дов», «ли’фтов»).

-

ТВ-3. Н.Фоменко: «И тут я понял, что мой парашют, не успев раскрыться, зацепился за ша’сси вертолета». (Нужно: «шасси’»).

Трудности употребления

Нормы словоупотребления – это правильность выбора слова и уместность его применения в тех или иных сочетаниях с другими словами. Эти нормы связаны с употреблением неологизмов, профессионализмов, штамповых слов, выражений, канцеляризмов, иноязычных слов в несвойственных им конструкциях речи.

-

«Поединок» с В.Соловьевым (ток-шоу). В.Шандыбин: «Мы готовы утрясти этот вопрос и рассмотреть происходящее под современным угломзрения». 15.04.2010г. (Нужно: «урегулировать вопрос», «другим углом зрения»).

-

«Пусть говорят» с А.Малаховым. А.Митрофанов: «Результаты расследования не замедлят себя ждать». (Нужно: «не заставят себя ждать»).

-

Спортивные новости. В.Фетисов: «Наши олимпийцы одержали весомые успехи на олимпиаде в Ванкувере, и мы ими гордимся».(Нужно: «одержали весомые победы», «добились весомых успехов»).

-

Газета «Резонанс». В.Виноградов: «Необходимо серьёзнее отнестись к делу сбора налогов». (Слово «делу» не имеет в данном предложении лексического значения, его можно убрать из предложения, смысл которого не изменится. Это канцеляризм).

-

С.Собянин в беседе с журналистами: «Приведу лишь несколько фактов бездеятельности ТСЖ». (Нельзя привести «факты бездеятельности», так как при бездеятельности не может быть фактов).

-

«Поединок» с В.Соловьёвым. Г.Зюганов «МертворожденныйСНГ продолжает умирать». (Нужно: «мертворожденное СНГ», не может умереть то, что родилось мертвым).

-

В той же передаче. Г.Зюганов: «Ухудшается уровень жизни народа, и это очевидно». (Нужно: «снижается уровень жизни»).

-

Там же. Г.Зюганов: «Более компромиссный вариант — снижениеповышения цен». (Нужно: «постепенное снижение цен», «не допустить повышения цен»).

-

Г.Зюганов в интервью газете «АиФ»: «Программа «Куклы» собрана талантливо. То, что я там урод, меня не расстраивает». (Нужно: «сделана талантливо», «некрасив»).

Употребление имен существительных с предлогами благодаря,

согласно, вопреки, по

-

ТВ ЦЕНТР. «Момент истины». Б. Немцов: «По окончанию престижных вузов выпускники стремятся за границу: их привлекают большие возможности». (Нужно: «по окончании»).

-

«Пусть говорят» с А.Малаховым. К.Крюков, актер: «По прилету в Бийск, нас, конечно, никто не встретил». (Нужно: «по прилете»).

Паронимия имен существительных. Плеоназм. Тавтология.

Объектом внимания должны быть обороты речи, содержащие лишние слова (плеоназмы), повторение сказанного однокоренными словами (тавтология), близкие по звучанию, но отличающиеся по значению и написанию слова (паронимы):

-

«Пусть говорят» с А.Малаховым: «Наряду с успехами в борьбе с наркотрафиком нужно отметить ряд недостатков». (Тавтология).

-

В этой же передаче: «Не без труданаркополицейским удается решать эти трудные задачи». (Тавтология).

-

ТК «АИСТ»: «В городе Орехово-Зуево стало доброй традицией отмечать приход весны широкими массовыми гуляниями». (Плеоназм: что

«массово», то всегда «широко»; нужно: «в Орехово-Зуеве», или в

«Орехове-Зуеве»).

-

ТВ Центр «Обзор. Чрезвычайные происшествия»: «Договоренность на поставку компьютеров была аннулирована». (Паронимы: можно аннулировать договор – письменное или устное соглашение о взаимных обязательствах; договоренность – соглашение, достигнутое путем переговоров).

-

«Поединок» с В.Соловьевым. С.Миронов: «Эти приоритеты на сегодняшний день являются главными». (Плеоназм: приоритет-значит главный).

-

«Пусть говорят» с А.Малаховым: «На нашем канале работают профессионалы высокого класса». (Плеоназм. Нужно: «работают профессионалы»).

-

Передача «За семью печатями»: «Кто увлекается историей родногоОтечества, предлагаем книги Веры Ишимовой». (Плеоназм. Нужно:

«историей Отечества»).

-

«Пусть говорят» с А.Малаховым: «Чтобы врачи чувствовали рамки дозволенного, необходимо утвердить кодекс профессиональной этики».

(Плеоназм: «кодекс» и «этика» — нормы и правила поведения. Нужно:

«необходимо следовать профессиональной этике»).

Имя прилагательное. Трудности в формообразовании степеней сравнения

Часты ошибки в употреблении степеней сравнения имени прилагательного.

-

«Культурная революция» с М.Швыдким: «Самый ярчайший пример тому – библейские притчи». (Нужно: «самый яркий» или «ярчайший»).

-

«Большие». Ток-шоу «Они были более моложе, поэтому их ждал успех».

(Нужно: «более молодыми», «моложе»).

Трудности ударения в кратких и полных прилагательных

-

«Пусть говорят» с А.Малаховым: «Чтобы понимать подростков, речь их должна быть я’рка. А у них в речи одни слоганы». (Нужно: «ярка’»).

Часто встречаются ошибки в следующих парах слов: запа’сный (выход, путь) — запасно’й (игрок, ключ) перехо’дный (возраст, глагол) — переходно’й (балл, экзамен) характе’рный (признак, жест) — хара’ктерный (актер, танец).

-

«В мире животных» с Н.Дроздовым: «Характе’рные брачные танцы туземцев всегда необычны для нас, европейцев». (Нужно:

«хара’ктерные брачные танцы»).

Трудности в произношении имен прилагательных

Часто встречаются ошибки в произношении имен прилагательных – добавление ненужного звука: беспрецедентный – нет Н перед Д интриганский – нет Т после Н милостивый – нет Л после Т перспективный – нет Е после Р чрезвычайный – нет Е после Ч междугородный – не междугородний!

-

«Давай поженимся»: «Черезвычайные меры не всегда благо в семейных ссорах».

-