Работа по предупреждению лексических ошибок

Проблема лексических ошибок разрабатывается психолингвистами и методистами. А.А. Леонтьев: «Речевая ошибка есть своего рода сигнал «шва» в речевом механизме, разошедшегося под влиянием тех или иных обстоятельств»[6].

Виды речевых ошибок:

- Употребление слова в несвойственном ему значении, отсутствие слова в лексиконе: Войска удалились из города. В зоопарке мы увидели двухбугорных верблюдов.

- Смешение синонимов.

Я хочу исправить свои пороки (недостатки).

Они любили вечерами совершать прогулки (гулять) по саду. (Смешение синонимов – глагольно-именного сочетания и слова; нарушение стиля).

На карнизе подвешены (повешены) занавески. У него организационный (организаторский) талант. Его критический ум все подвергает сомнению. Комичный сюжет пьесы.

Мои потомки были крестьянами. Девочка упала в воду, но тонуть (плавать) она не умела.

- Смешение ассоциативно близких слов.

Число вместо цифра, регион вместо область. Ёж вырыл конуру (нору).

- Плеоназм, тавтология, неоправданный повтор:

Охотник охотился, быстро кинуться. Белоснежный снег искрился на солнце. Мой брат учится на учителя.

- Нарушение лексической сочетаемости.

Одержать поражение, карие волосы, сильная дружба. Во всю длину комнаты растянулся шкаф. Кисельная барышня.

- Разрушение фразеологизма или употребление его в несвойственном ему значении.

Все делал через пень и колоду. Довел до белого колена. Сапоги он начистил вчера, чтобы утром надеть их на свежую голову. Она привыкла работать добросовестно, положа руку на сердце.

Неправильное называние нарушает требование точности речи (ошибки «неправильного называния»), в результате лексические единицы не выполняют в должной мере свою номинативную функцию. Это происходит из-за сбоев в механизме речи при выборе слова и установления его сочетаемости с другими словами.

Причина речевых ошибок: несовершенство механизма порождения речи (механизма лексического выбора и грамматического связывания), в результате происходит смешение в речи сходных по значению и/или форме лексических единиц.

Пути преодоления ошибок:

1 шаг — диагностика (тесты, наблюдение за речью учащихся),

2 шаг — классификация ошибок,

3 шаг — упражнения на основе сопоставления и дифференциации в речи языковых явлений.

Упражнение «Выбери слово». Вставь на место пропуска одно из слов:

1) У меня сегодня …настроение. Не следует вести … жизнь. (праздный, праздничный)

2) Какой … обед! Он плотно поел и сейчас … (сытый – сытный)

3) Она не умеет себя вести, ужасно невоспитанна, … Он совсем не разбираетсяв искусстве и литературе. Он … (невежа-невежда)

Вопросы и задания по разделу «Методика изучения лексики и фразеологии»

- Каковы задачи изучения лексики и фразеологии в школе? Перечислите умения и навыки, формируемые при изучении этого раздела.

- С какими разделами школьного курса РЯ связана работа по лексике?

- В чем заключается работа по обогащению словарного запаса учащихся (словарная работа)? Назовите принципы словарной работы на уроках РЯ.

- Перечислите типы и виды лексических упражнений.

- Назовите способы и приемы толкования слов (приведите примеры).

- Приведите примеры упражнений, способствующих предупреждению лексических ошибок.

- Назовите виды школьных словарей. Какова методика работы со словарями?

- Назовите типы лексических ошибок и их причины. Приведите примеры упражнений, способствующих предупреждению лексических ошибок.

- Сравните действующие учебные комплексы:

- Какие темы изучаются в разделе «Лексика. Фразеология»?

- В каком учебном комплексе задача обогащения словарного запаса учащихся решается более целенаправленно?

- Как реализуются требования программы обучать нормам языка и формировать культуру речи?

9. Приведите примеры из учебников русского языка, подтверждающие высказывание Л.П. Федоренко: «Учащимся необходимо показать тексты художественных произведений, в которых авторы добиваются лексико-грамматическими средствами особенной художественной выразительности».

10. Найдите и исправьте ошибки в ученических работах.

Виды речевых ошибок и методика их исправления

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Виды речевых ошибок и методика их исправления.

Причины речевых ошибок.

Почему в речи детей распространены разного рода нарушения языковых норм?

Можно выделить три основные причины.

Главной причиной является, так называемое давление языковой системы, то есть наиболее распространенной нормы языка. Например: множественное число существительных в родительном падеже чаще всего образуется при помощи окончания –ов. Поэтому дети говорят: окнов, чулков (прямолинейное следование норме без учета исключений) или : образование глаголов при помощи суффиксов –ова-, отсюда: радоваюсь, танцоваю, докладоваю.

Влияние этого фактора тем заметнее, чем меньше возраст ребёнка. Ребёнок принужден добывать язык из речи, другого пути овладения языком просто не существует. Эта деятельность носит в значительной степени неосознанный, интуитивный характер, что, разумеется, не снижает ее огромной ценности. Однако язык, добываемый детьми из речи (назовем его условно «детский язык» ), не вполне адекватен тому языку, который управляет речевой деятельностью взрослых людей (назовем его условно «нормативный язык» ).

Детский язык первоначально представляет собой лишь обобщённый и предельно упрощенный вариант нормативного языка. Это связано с тем, что в детском языке первоначально отсутствует членение на систему и норму. Поясним названные понятия.

Под системой языка обычно понимают систему его возможностей; норма же представляет собой конкретно-историческую реализацию системы. Чтобы говорить на том или ином языке, нужно владеть не только его системой, но и нормой. Однако, норма усваивается гораздо позднее, чем система.

Значительная часть детских речевых ошибок (их можно назвать системными) представляет собой нарушение языковой нормы вследствие слишком прямолинейного следования системе. Относительно языковой системы такие образования, как «карандашов», «радоваются», «на метре», могут быть оценены как вполне «правильные». Сближение детского языка с нормативным заключается преимущественно в постепенном развитии и становлении в нем нормы. Становление нормы также происходит под воздействием речи взрослых, причем в дошкольные годы этот процесс протекает бессознательно. Способность ребенка «впитывать» нормы и строить в соответствии с ними свою речь называют обычно языковым чутьем:

«…чувство языка, или языковое чутье,- это неосознанное, безотчетное уменье (навык) безошибочно следовать нормам речи в области словообразования, лексики, синтаксиса, стилистики…» (ФедоренкоЛ.П. Принципы обучения русскому языку). Навык этот в школьные годы продолжает формироваться и совершенствоваться, чему способствует изучение лингвистической теории. Поскольку различие между системой и нормой объективно существует и факт их неравномерного усвоения при овладении языком также не подлежит сомнению, системные ошибки до некоторой степени неизбежны и характеризуют речь любого ребенка, в том числе и обладающего развитым языковым чутьем. Можно выделить несколько основных типов системных ошибок.

Ошибки типа «заполнения пустых клеток».

Часто системой определяется возможность того или другого образования, но в норме языка эта возможность остается нереализованной. Такое положение совершенно естественно для языка. Дети, руководствуясь первоначально лишь требованиями системы и не зная о существовании каких бы то ни было ограничений, заполняют «пустые клетки». Известно, например, что у ряда существительных, прилагательных, глаголов по причинам разного рода, иногда не вполне ясным, не образуются те или иные формы.

Например: существительное мечта не имеет формы родительного падежа множественного числа; прилагательное синий не употребляется в краткой форме, не образуются многие теоретически возможные причастия и деепричастия.

Во всех этих случаях возникают ненормативные детские образования, например:

« Никогда не забуду этих своих «мечт».

« Пруд был «синь», как небо над головой».

Ошибка типа «выбор ненормативного варианта из числа предлагаемых языковой системой».

Языковая система предлагает, как правило, несколько способов выражения одного смысла. Если в речи избирается вариант, отвергнутый языковой нормой, мы фиксируем речевую ошибку. Примером может служить механизм образования видовых пар: выбор одного из суффиксов, передающих значение несовершенного вида, не может быть логически предсказан

В речи детей возможны ошибки типа:

«расскрашать» и «украшивать»

аналогичная ситуация встречается и в синтаксисе. Так, например, система языка предоставляет в распоряжение говорящего два способа обозначения места:

«в» + предложный падеж и

«на» + предложный падеж.

Выбор одной из форм во многих случаях определяется традицией: в Крыму, но на Кавказе; в театре, но на концерте. Естественны поэтому детские ошибки:

«На мокром полу отражается все, что происходит в террасе».

Ошибки типа «устранение фактов, чуждых языковой системе».

В языковой норме иногда содержится нечто, системой языка прямо не предусмотренное и в ряде случаев даже противоречащее ей. Явления, противоречащие современной системе или в какой бы то ни было степени не согласующиеся с ней, дети часто меняют, подстраивая их под более системные. В качестве примера можно привести распространенные в детской речи случаи изменения несклоняемых существительных.

Например: « ехали метром»;

— образование соотносительных форм числа, например:

«одна качель», «разные мировоззрения»;

-деформации глаголов архаического спряжения, например:

«Корректируется» морфемная структура слов, в которых имеются, с точки зрения современного языка, какие-нибудь аномалии.

Например: нормативное прилагательное «студенческий» и детское «студентский».

Последовательно устраняется супплетивизм (явление, заключающееся в образовании форм одного слова от разных основ: человек – люди) в области формо- и словообразования.

Например: «человек – человеки», «разбудить – разбудиться» вместо разбудить – проснуться.

Отнюдь не все ошибки могут быть объяснены неравномерностью усвоения системы и нормы языка. Если в речи окружающих встречаются случаи нарушения норм литературного языка, то они могут воспроизводиться и, как правило, воспроизводятся детьми. Эти нарушения представляют собой элементы особой разновидности языка, обычно называемой просторечием. Влияние просторечия часто заключается в модификации слов нормативного языка.

Например: «Одежа» девочки вся сложена в порядке.

Я решила «скипятить» чай до прихода мамы.

Просторечными могут быть и формы слов:

Кто «послабже» в учебе, тому ребята все объясняют.

Часто обнаруживается и в синтаксисе:

Когда я прихожу «со» шкоды, то сразу иду гулять с собакой.

Просторечные ошибки, как правило, являются более устойчивыми, чем «системные».

В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок выступает сложность механизма порождения речи. Ведь перед говорящим стоит задача воплотить определенный смысл в текст (устный или письменный). В сознании происходит несколько сложных процессов: отбор синтаксической модели, выбор нужных форм слов, расстановка их в определенном порядке.

Каждый раз происходит сложная, многоаспектная работа по оформлению речевого произведения. При этом огромную роль играет оперативная (кратковременная) память. Недостаточным развитием оперативной памяти детей объясняются многие речевые ошибки, которые условно можно назвать композиционными.

«Мы познакомились с преподавателями, у которой я учился» — нарушение лексической и синтаксической сочетаемости;

«Петя, он всегда опаздывал в школу» — местоименное дублирование одного из членов предложения.

— неоправданный пропуск компонентов предложения;

Если системные ошибки можно назвать собственно детскими, то просторечные и композиционные ошибки не являются принадлежностью исключительно детской речи.

В устной и письменной речи младших школьников встречается много ошибок. Неудачно выбранное слово, неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая форма – все эти ошибки называются речевыми.

Учителя следят за устной речью, исправляют ошибки, проверяют тетради. Но этого недостаточно. Нужна планомерная работа, нужна система совершенствования речи детей. Научить школьников предупреждать ошибки – дело не из легких. Во – первых, в исправлении речевых ошибок ученик не может опереться на четкую систему научных определений и правил, как, например в работе над орфографией. Во –вторых, уровень грамматических и других теоретических знаний по языку у младших школьников еще не высок; в – третьих, речевые ошибки учащихся в своем большинстве индивидуальны, что исключает привычные общеклассные формы работы.

Однако опыт и специальный эксперимент показали, что исправление и предупреждение речевых ошибок в начальных классах ВОЗМОЖНО.

Итак, допускаемые учащимися ошибки делятся на речевые и неречевые. В свою очередь речевые делятся на:

На первом месте по частоте стоят лексико-стилистические, т.е. словарные ошибки. Можно охарактеризовать наиболее типичные ошибки этой группы.

Повторение одних и тех же слов:

К окну подлетела синичка. Бабушка пожалела синичку. Через открытую форточку она впустила синичку в комнату. Всю зиму прожила синичка в квартире.

— малый объем внимания пишущего. Ученик забывает о том, что он только что употребил слово «синичка», выбирает его снова;

— вторая причина повторов – бедность словаря: у пишущего нет достаточного выбора, он не владеет синонимикой, не умеет пользоваться местоимениями.

Младшие школьники легко обнаруживают повторы, если внимательно перечитывают текст (лучше вслух). Тем не менее, повторение слов и словосочетаний – очень стойкая ошибка, она встречается и в старших классах.

Употребление слова в неточном или несвойственном ему значении в результате непонимания его:

Надоел «рыбий» суп. Охотник «одел» шапку и вышел. Мы перешли через горный «курган».

— ошибки такого типа – следствие низкого общего речевого развития, недостаточной начитанности, бедности словаря. Они свойственны в первую очередь слабо развитым детям. Но у каждой ошибки есть собственная причина, которую часто удается выяснить. Например, рыбий и рыбный, одел и надел, есть не что иное, как смешение паронимов. Смешение слов «одел» и «надел» может быть вызвано также влиянием просторечий.

Употребление просторечных и диалектных слов и словосочетаний:

Петя шел «взади». «Обратно» пошел дождь. «Впереди всех» к реке прибежал Вова.

«Поклал» вместо положил, «хай» вместо пусть.

Подобные слова дети употребляют под влиянием родителей, своего семейного речевого окружения. Нелегко бывает убедить ребенка в том, что слова, употребляемые его отцом или матерью, слова, которые он слышит от рождения, на самом деле неправильные слова.

В борьбе с ошибками данной группы нужен текст. Устранить диалектизмы и просторечные слова можно только на основе формирующегося понятия о литературном языке.

Хотя причины лексических ошибок неодинаковы и, следовательно, неодинаковы и способы их разъяснения, исправления, но есть и общий путь их предупреждения: это языковой анализ читаемых и пересказываемых текстов, выяснение оттенков значения слова именно в этом тексте, анализ роли и целесообразности именно этого , а не другого слова в этом тексте.

Неправильное образование слов и особенно форм слова относится к группе морфолого – стилистических ошибок.

В начальных классах встречается детское словотворчество. Как правило, дети создают собственные слова в соответствии со словообразовательной системой современного русского языка.

На стройке работают бетонщики, «штукатурщики», монтажники.

Красноармейцы кинулись «потушать» село. ( ошибка вызвана смешением видовых вариантов глагола)

Эти ошибки требуют индивидуального разъяснения.

Образование просторечных или диалектных форм слов общелитературного языка.

«они хочут», «он хотит»;

«пришел без пальта».

Искореняются эти ошибки медленно, под влиянием общеязыкового развития.

Пропуск морфем, чаще суффиксов.

«трудящие» вместо трудящиеся;

«пришел к ему» вместо пришел к нему;

«Несколько раз выглядал в окно» вместо выглядывал.

В устной речи говорящий «теряет» некоторые звуки, звукосочетания и даже морфемы, и это отражается в письменной речи. Вторая причина – влияние просторечия.

Следовательно, для предупреждения подобных ошибок, кроме общего языкового развития, нужна работа над дикцией, артикуляцией, нужно развивать гибкость и подвижность речевого аппарата.

Ошибки в словосочетаниях и предложениях.

Среди допускаемых ошибок встречаются ошибки в словосочетаниях и предложениях – синтаксисо — стилистические . Они очень многообразны. Рассмотрим наиболее яркие из них.

Нарушение норм согласования и управления – нарушение управления, чаще всего предложного:

Смеялись «с него». ( под влиянием диалектного – над ним).

Все радовались «красотой» природы. (радовались чему? красоте).

Жители городов и деревень выходили навстречу «победителей» (навстречу кому? победителям)

Глагольное управление дети усваивают по образцам, в живой речи, в читаемых текстах. Поэтому ошибки в управлении могут быть предупреждены на основе анализа образцов и составления словосочетаний. Для предупреждения самых стойких, трудно устранимых ошибок необходимо предусмотреть систему упражнений с наиболее «опасными» глаголами:

верить кому? чему? во что?;

упрекать кого? в чем?;

сообщать что? о чем? кому?

Нарушение согласования, чаще всего сказуемого с подлежащим:

Саше очень «понравилось» ёлка.

В августе «началась» уборочные работы.

«Вся семья» радостно «встретили» Новый год.

Причины первых трех ошибок кроются в самом механизме письма: начав писать предложение, ученик еще не знает, как его закончит. Вероятно, по первоначальному замыслу следовало написать: понравилось на ёлке, началась уборка, туманная погода.

Внимательное прочитывание текста помогает устранить ошибки такого типа.

Причина же четвертой ошибки – логический смысловой подход ученика к построению предложения (а не грамматический): ведь семья – это не один человек, а несколько, и школьник употребляет сказуемое, выраженное глаголом во множественном числе.

Когда ошибки типа «семья…встретили» обсуждаются с учениками, последние объясняют, что было несколько человек. Лишь после того, как учитель обратит их внимание на то, что существительное имеет грамматическую форму единственного числа, школьники соглашаются с необходимостью согласования.

Неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению или затемнению смысла:

«Узкая полоска только с берегом связывает остров». Надо : только узкая полоска связывает остров с берегом.

«Только равнодушным оставался кот Борька». Надо: равнодушным оставался только кот Борька.

Причина ошибки в том, что ученик не проговорил предложение целиком, прежде чем записать его.

Неумение находить границы предложений. Встречается в двух вариантах:

— неоправданное деление сложного предложения на простые:

«Когда ребята пришли в лес. Там было много грибов». « Дворник когда подметал двор. Сломал ростки тополя».

— неумение делить текст на предложения:

«Охотник однажды шел по лесу, из чащи вышла медведица с медвежатами, охотник спрятался на дереве, медведица стала окунать медвежонка в воду…»

Основа исправления таких ошибок – работа над предложением.

Местоименное усвоение подлежащего:

«Леня, когда вернулся в отряд, он был в генеральском кителе».

«Петя – он был самый сильный из ребят».

Можно указать на две причины таких ошибок: во-первых, ученик начинает писать предложение, не подготовив его; во-вторых, влияние просторечия, где двойное подлежащее употребляется часто.

Наиболее типичные композиционные и логические ошибки.

Кроме речевых встречаются и неречевые ошибки – композиционные, логические, а также искажение фактов.

К числу логических ошибок относятся пропуск необходимых слов, а иногда важных фактов, целых эпизодов.

«Она схватила (пропущено «одного медвежонка») зубами за шиворот и давай окунать его».

«Из-за кустов вышла бурая медведица с медвежатами. Когда медведи ушли домой в лес, то охотник слез с дерева и пошел домой». (Пропущено главное – сцена купания.)

(изложение рассказа В.Бианки «Купание медвежат»)

Чтобы понять причины таких ошибок, нужно проследить психологическое состояние школьника. Пишет он медленно, но мысль его спешит. Он конечно хорошо знает содержание рассказа, но оно проходит в его воображении, не находя отражения в тексте. Потом, когда учитель показывает ему текст его изложения, ученик удивляется, как он мог пропустить столь важный эпизод.

Типичная композиционная ошибка – несоответствие текста сочинения или изложения плану, то есть нарушение в последовательности событий.

Причины композиционных ошибок кроются в методике подготовки сочинений. Иными словами, ученик, допустивший композиционные ошибки в сочинении, оказался неподготовленным к нему: возможно, что наблюдения, накопление материала, фактов, отбор материала были проведены учителем бессистемно, беспланово; возможно, что ученик в процессе подготовки недостаточно четко представлял себе, что именно необходимо сказать вначале, что затем и что, наконец, в заключение сочинения.

От речевых и логических ошибок следует отличать искажения фактического материала.

Наступила осень. Скворцы, «синички», ласточки улетели на юг. Только воробьи и «снегири» остались.

Пришел зимний месяц ноябрь.

Таковы основные виды ошибок; конечно, здесь названы далеко не все типы, а лишь те, которые встречаются чаще других.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок.

Зная основные типы ошибок, умея определять их основные причины, учитель может разработать методику их исправления и предупреждения. Она складывается из следующих элементов:

— исправление речевых ошибок в тетрадях учащихся;

— классная работа над ошибками общими, самыми типичными, на тематических 20-30-минутных фрагментах уроков после анализа проверенных сочинений и изложений (цель такой работы – подготовка школьников к самостоятельному обнаружению ошибок определенного типа);

— индивидуальная и групповая внеурочная работа над отдельными ошибками;

— система стилистических упражнений, языкового анализа текстов на уроках чтения и грамматики;

— языковые упражнения перед каждым сочинением или изложением с целью подготовки школьников к использованию лексики предстоящего текста, его фразеологии, некоторых синтаксических конструкций;

— стилистические замечания при изучении тем из курса грамматики;

— специальное обучение школьников самостоятельному редактированию собственного сочинения или изложения.

Все речевые ошибки в тетрадях должны быть исправлены учителем или самим учеником. Ошибки исправляются дифференцировано: одни исправляет сам учитель, другие – учащиеся. Но цель состоит в том, чтобы повысить самостоятельность учащихся. Нужно искать такие способы исправления ошибок, которые обеспечили бы максимальную мыслительную активность ученика.

Например: если учитель обнаружил неудачно употребленное слово, он его подчеркивает, а на полях записывает: «найти более точное слово» или «замени слово».

В отдельных случаях слово не подчеркивается, а замечание или условный значок на полях обязывает ученика найти неудачное слово на этой строке и исправить ошибку. В таком случае перед учеником стоит поисковая задача.

2. Стилистические упражнения; языковой анализ текста.

Довольно часто в речи детей встречаются лексико-стилистические ошибки, т.е. употребление слова в неточном или несвойственном ему значении в результате его непонимания. В книге «Речевые секреты» под редакцией Т.А. Ладыженской предлагается варианты работы над предупреждением и исправлением этой ошибки.

Например: «Если слово непонятно».

Задача: показать, что значение слова можно объяснить, растолковать с помощью других, понятных (знакомых) слов.

-Послушайте строчки из стихотворения, которое называется «Тарарам».

Говорят, что по утрам

В нашем доме – тарарам.

Отодвинули мы стулья,

Заглянули под буфет,

Все вверх дном перевернули-

Тарарама в доме нет.

— Что такое «тарарам»? Как вы понимаете значение этого слова?

( шум, суета, беспорядок)

— Можно ли изобразить шум на рисунке? Наверное, очень сложно нарисовать так, чтобы стало понятно значение этого слова. Лучше объяснить его значение словами, т.е. дать толкование значения слова.

Итак, сделаем вывод: «Непонятное слово можно объяснить при помощи рисунка, можно объяснить с помощью других слов. Значение непонятного слова можно растолковать. Для этого существуют специальные толковые словари.

Это один из вариантов работы по исправлению и предупреждению словарных ошибок.

Велика роль анализа проверенных изложений и сочинений. На таких уроках проводится разнообразная работа: зачитывают лучшие образцы, разбирают недочеты содержания, раскрытия темы, орфографические ошибки.

Иногда учитель строит свою работу так, что на одном уроке разбирают речевые ошибки, на другом – ведется работа по замене неудачно выбранных слов.

Такие тематические уроки позволяют сосредоточить внимание учащихся на конкретном виде ошибок, это помогает в дальнейшем при самопроверке и редактировании собственного текста.

Требования к такому уроку:

Тема четко выделяется и сообщается учащимся (например: «Замена неудачно выбранного слова»).

Анализируются литературно-художественные образцы, позволяющие проследить, как выбирает слово писатель.

Даются тексты, содержащие ошибки: школьники их находят, исправляют сами и таким образом готовятся к самостоятельному редактированию.

Вот материал одного из таких уроков (2 класс). Образец из сказки Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые зайчихи – все слушают, как хвастается заяц Длинные уши – Косые глаза – Короткий хвост. Слушают, своим собственным ушам не верят. Не было еще, чтобы заяц не боялся никого.

-Эй ты, Косой глаз, так ты и волка не боишься?

-И волка не боюсь, и лисицы, и медведя – никого не боюсь.

Это уже выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки передними лапками. Засмеялись добрые старухи зайчихи, улыбнулись старые зайцы, побывавшие в лапах у лисицы и отведавшие волчьих зубов.

Второклассники убеждаются в том, что здесь слова-синонимы выбираются в соответствии с чертами характера, возрастом, жизненным опытом действующих лиц: зайчата сбежались, хихикнули и т.п.

После анализа образца школьникам предлагается проанализировать 2-3 небольших отрывка из собственных сочинений или изложений (на первых порах эти тексты записываются на доске, позднее на карточках).

На зеленом лугу растут ромашки, одуванчики, синеет мышиный горошек.

(к словам ромашки, одуванчики подобрать глаголы, передающие окраску этих цветов, слово «растут» убрать).

В лесу поют и кричат всякие птицы: скворцы, кукушка, вороны.

(убрать невыразительные слова, обозначающие голоса птиц; найти другие слова – для каждой птицы особое. Если нужно, перестроить или даже разделить предложение).

Система таких уроков на различные темы создает основу для самостоятельной работы учащихся над собственными индивидуальными ошибками.

3. Языковые упражнения перед написанием сочинений.

Умение строить разнообразные типы предложений является основой развития устной речи учащихся. Предложения представляют мысль ученика, в них реализуются умения выбрать точное слово, образовать нужную форму.

Младшие школьники уже умеют практически пользоваться разнообразными синтаксическими конструкциями, берут образцы в речи взрослых, в книгах. Однако в речи преобладают простые предложения.

Умение строить предложения особенно важно в работе над связным текстом. Для этого нужны специальные упражнения, цель которых научить школьников строить предложения в соответствии с законами синтаксиса, литературной нормой.

Эти упражнения делятся на три группы.

Упражнения на основе образца.

Даются слова, употребляемые сначала в нужной форме:

светит, сегодня, солнце, в окно, яркое.

Из данных слов нужно составить предложение.

Затем задания усложняются, слова даются в начальной форме. Школьники учатся перестраивать предложения, расширять их, объединять два предложения в одно. Выполняя эти упражнения, учащиеся опираются на чувство языка. Их выполнение говорит об усвоении синтаксических норм, о форсированности механизмов речи.

В построении предложений можно использовать и первоначальный прием – вопрос учителя. В простом варианте он служит основой построения предложений. В вопросе даны почти все слова, намечена структура предложения, которое должно быть составлено.

Например: Что собирали дети в лесу?

(В лесу дети собирали грибы и ягоды.)

Составление предложений аналогично данным, но на другую тему.

Для образца можно взять текст «Уголок живой природы» и заменить другими обитателями.

Уголок живой природы.

Школьники устроили уголок живой природы. Там живут кролики и белки. Ребята ухаживают за животными. Кроликам дают морковку и капусту. Белке приносят орехи и грибы.

Коструктивные и творческие упражнения:

а) изменение форм некоторых слов;

б) восстановление предложения не изменяя форм;

в) деление текста на предложения;

г) ступенчатое распространение простого предложения:

Маша пишет – что? кому? зачем? когда? куда?

Также при подготовке к изложению можно использовать выражение одной и той же мысли в нескольких вариантах.

4. Классная работа над типичными ошибками .

Индивидуальные ошибки исправляются вне урока с отдельными учениками или в небольших группах. Это трудоемкое, но необходимое дело. Только в индивидуальной беседе могут быть устранены композиционные ошибки, искажения фактов, а из числа речевых – некоторые диалектные и просторечные слова и формы, неудачное построение некоторых предложений, а в большинстве случаев – выбор слова, неудачное использование образных средств – эпитетов, метафор и т.д.

Здесь, как и в классной работе, важно добиваться высокой познавательной активности школьника: он должен не только понять, в чем его ошибка, но и решить задачу, связанную с ее исправлением.

Ученик написал в сочинении: «Осенью очень красиво. Деревья покрываются желтыми листьями, и только одни ели стоят зеленые».

В этом отрывке одно из слов передает не то, что бывает на самом деле; нужно найти это слово. Школьник ищет ошибку. Если ему удается найти ее самому, то следует вторая половина задания: как исправить? Заменить это слово? Или по-другому построить предложение? Полезно составить несколько вариантов исправления – по-разному выразить эту мысль. В данном случае возможны такие варианты:

а) замена залога и времени глагола-

«Деревья покрыты желтыми листьями»;

б) перестройка предложения с заменой слов и введением новых-

«Деревья оделись в золотой наряд ».

Хорошо, если ребята воспользуются несколькими вариантами и выберут лучший из них. В тех случаях, когда ученик сам не может найти свою ошибку, не смотря на помощь учителя, и последнему приходится прямо указать на нее, нужно все-таки добиваться, чтобы вторая половина задачи была выполнена школьником. Учитель ни на минуту не должен забывать, что исправление не самоцель, а обучение редактированию текста, самостоятельному нахождению своих (а возможно и чужих) ошибок.

Многие речевые ошибки могут быть предупреждены в ходе изучения грамматических форм. Для этого нужно уяснить, какие возможности открывает изучаемая грамматическая форма для выражения оттенков мысли, для краткости и точности высказывания, для устранения возможных ошибок речи. Соответствующие моменты включаются в урок: школьники учатся исправлять недочеты речи на основе изучаемого материала грамматики.

Практически почти каждая грамматическая тема дает такие возможности. Так, при изучении темы «Местоимение» следует показать детям, как с помощью местоимений можно устранить повторение одинаковых слов и словосочетаний. На нескольких примерах школьники сами обучаются пользоваться местоимениями для этой цели. Эффективность такой работы очень высока: она готовит школьников к самостоятельному совершенствованию написанного и в то же время помогает им понять роль и выразительные возможности местоимений в речи.

Тема «Имя прилагательное» дает возможность учить детей вводить прилагательные в собственный текст с конкретной целью – повышения точности и изобразительности речи; подбирать прилагательные-синонимы и на этой основе учить выбору наиболее точного и выразительного слова, заменять неудачно выбранные слова.

Устранение речевых ошибок в связи с усвоением грамматического материала, не требуя почти нисколько дополнительного времени, не только повышает культуру речи учащихся, но и помогает им глубже усвоить грамматические понятия, подводит к осознанию роли изучаемых грамматических единиц в речи, в живом общении между людьми.

5.Обучение редактированию собственного сочинения и изложения.

Необходимо обучать детей редактированию. Первоначально оно носит характер коллективного редактирования текста. Сначала можно проводить отдельный урок коллективного совершенствования целого связного текста с целью устранения различных ошибок и улучшения общей связности.

Пример редактирования текста:

На доске записывается полный текст сочинения одного из учащихся данного класса.

Охотник шел домой. 2. Он услышал треск сучьев. 3. Из чащи вышла медведица с двумя медвежатами. 4. Медведица с медвежатами подошли к реке и стали купаться. 5. Медведица взяла медвежонка за шиворот и стала окунать его. 6. Охотник спрятался на дереве. 7. Медвежонок убежал, медведица догнала его и дала шлепков. 8. Потом они все ушли домой.

Учащимся предлагается прочитать текст, вдуматься и поискать, не нужно ли здесь что-либо исправить, улучшить?

Они заметили, что в начале сочинения ничего не говорится о реке, и предложили дополнить первое предложение словами « берегом лесной реки» (исправления делаются на доске мелом между строк). Во втором предложении добавили слово «вдруг». Третье предложение не вызвало возражений. А вот в четвертом предложении сразу заметили повторение: «медведица с медвежатами» заменили местоимением «они». Шестое предложение не на месте – это заметили все дети. Сначала решили перенести его на третье место, а затем объединили со вторым. В седьмом предложении стало не ясным, какой медвежонок стал убегать, и дети предложили добавить слово «другой». В этом же предложении восстановили слово «надавала» (ведь было несколько шлепков). В последнем предложении добавили слово «довольные» и заменили слово «домой» словами «в чащу леса». Затем прочитали все и сразу заметили, что получили отредактированный текст.

Редактирование текста всегда проходит при высокой активности класса. Самопроверка и редактирование протекают так. Когда учитель убеждается, что многие учащиеся уже завершают первоначальный вариант сочинения или изложения, он пишет на доске: «Самопроверка!» В отдельных случаях вывешивает плакат, на котором записаны 2-3 указания к самопроверке, например: «Проверь, не повторил ли одинаковые слова и выражения?» Наблюдая за классом, подходит к тем ученикам, которые закончили писать и оказывает им индивидуальную помощь: напоминает, каких ошибок следует опасаться, сообщает, сколько времени осталось до конца урока, а в отдельных случаях указывает школьнику на то место в сочинении, над которым следует поработать. Прямо указать на ошибку тоже можно, но лишь после того, как учитель убедится в неспособности ученика исправить ее самостоятельно.

Само редактирование проводится на уроке. Дети заменяют слова, устраняют повторы, изменяют порядок слов, связывают предложения союзами, иногда изменяют последовательность или делают другие структурные изменения. Хорошим средством совершенствования речи могут стать черновики. В этом случае после самопроверки и редактирования школьники переписывают текст начисто. Как показал опыт, дети, переписывая, делают новые ценные исправления.

Ладыженская Т.А. «Речь. Речь. Речь». М. «Педагогика» 1983 г.

Ладыженская Т.А. «Речевые секреты» М. «Просвещение» 1992 г.

Львов М.Р. «Речь младших школьников и пути ее развития». М. «Просвещение» 1992 г.

Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. «Методика обучения русскому языку в начальных классах». М. «Просвещение» 1979 г.

Сдобнова А.П. «Сельскому учителю о диалектной речи». «Начальная школа» №9, 1989 г.

Цейтлин С.Н. «Речевые ошибки и их предупреждение». М. «Просвещение» 1982 г.

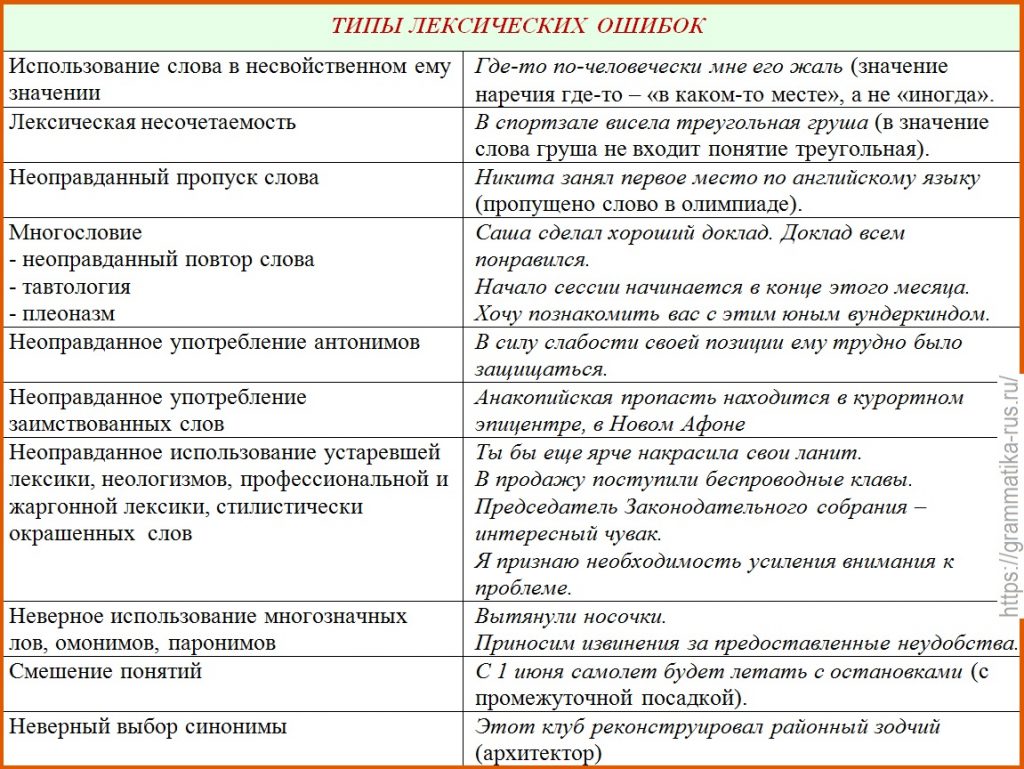

Типы лексических ошибок

ТИПЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК

Лексическая несочетаемость В спортзале висела треугольная груша (в значение слова груша не входит понятие треугольная).

Неоправданный пропуск слова Никита занял первое место по английскому языку (пропущено слово в олимпиаде).

Многословие

— неоправданный повтор слова Саша сделал хороший доклад. Доклад всем понравился.

— тавтология Начало сессии начинается в конце этого месяца.

— плеоназм Хочу познакомить вас с этим юным вундеркиндом.

Неоправданное употребление антонимов В силу слабости своей позиции ему трудно было защищаться.

Неоправданное употребление заимствованных слов Анакопийская пропасть находится в курортном эпицентре, в Новом Афоне

Неоправданное использование устаревшей лексики, неологизмов, профессиональной и жаргонной лексики, стилистически окрашенных слов Ты бы еще ярче накрасила свои ланит.

В продажу поступили беспроводные клавы.

Председатель Законодательного собрания – интересный чувак.

Я признаю необходимость усиления внимания к проблеме.

Неверное использование многозначных лов, омонимов, паронимов Вытянули носочки.

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Смешение понятий С 1 июня самолет будет летать с остановками (с промежуточной посадкой).

Неверный выбор синонимы Этот клуб реконструировал районный зодчий (архитектор)

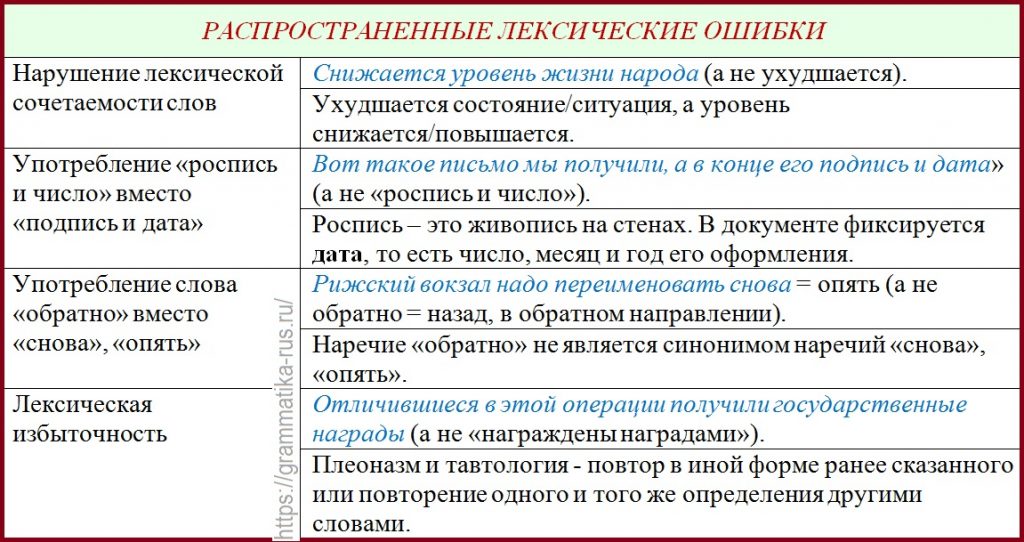

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Нарушение лексической сочетаемости слов: Снижается уровень жизни народа (а не ухудшается). Ухудшается состояние/ситуация, а уровень снижается/повышается.

Употребление «роспись и число» вместо «подпись и дата»: Вот такое письмо мы получили, а в конце его подпись и дата» (а не «роспись и число»). Роспись – это живопись на стенах. В документе фиксируется дата, то есть число, месяц и год его оформления.

Употребление слова «обратно» вместо «снова», «опять»: Рижский вокзал надо переименовать снова = опять (а не обратно = назад, в обратном направлении). Наречие «обратно» не является синонимом наречий «снова», «опять».

Лексическая избыточность: Отличившиеся в этой операции получили государственные награды (а не «награждены наградами»). Плеоназм и тавтология — повтор в иной форме ранее сказанного или повторение одного и того же определения другими словами.

Кроме нарушения лексической совместимости, к распространенным лексическим ошибкам относится

— смешение паронимов (роспись — подпись),

— использование слова в несвойственном ему значении («обратно» вместо «опять», «снова»)

— лексическая избыточность тавтология, плеоназм

— употребление слова иной стилевой окраски

— смешение лексики разных исторических эпох.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Лексические нормы

Тест на тему Использование слова в несвойственном ему значении

Тест на тему Ошибки в сочетаемости слов

Тест на тему Ошибки, связанные с употреблением паронимов

Тест на тему Ошибки тавтология и плеоназм

Тест на тему Ошибки при использовании фразеологизмов

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, «Лексика в таблицах«, «Лексический разбор«, на главную

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

источники:

http://infourok.ru/vidi-rechevih-oshibok-i-metodika-ih-ispravleniya-431720.html

http://grammatika-rus.ru/tipy-leksicheskih-oshibok/

Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Подробнее Купить сейчас

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

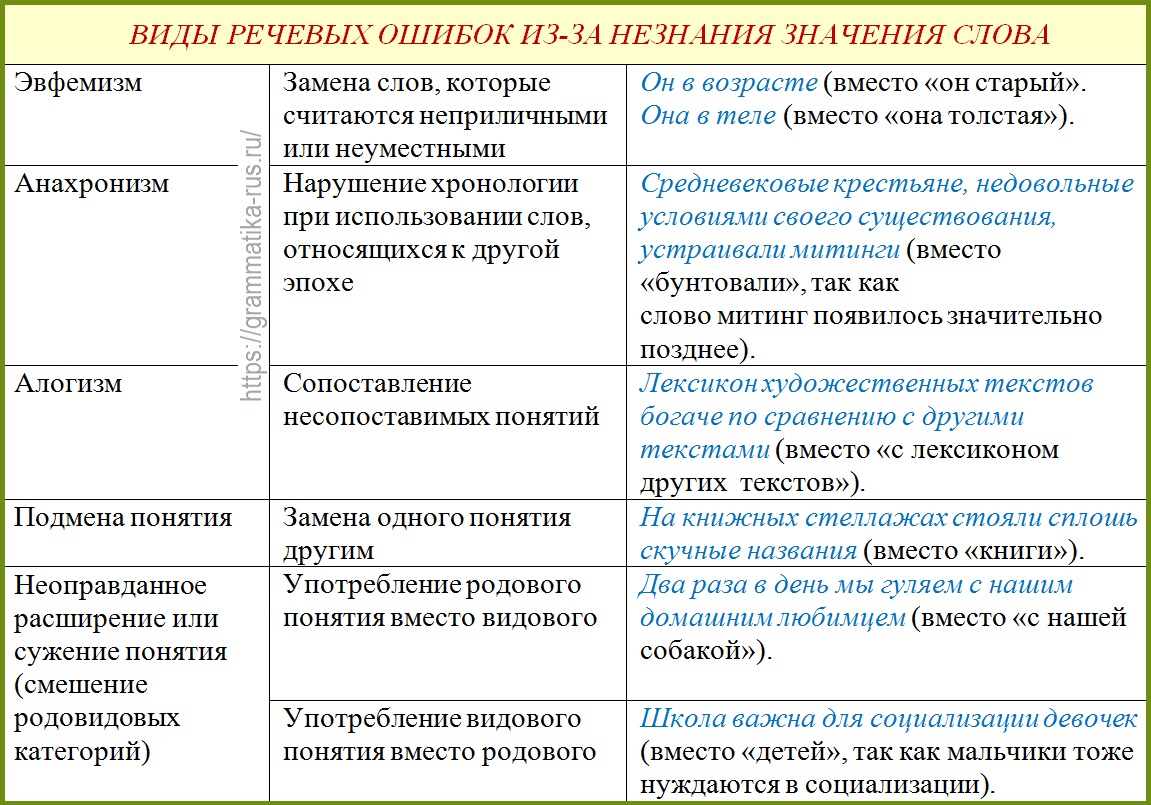

Виды лексических ошибок

1. Смешение слов,

близких по значению: крайний

и последний,

любить

и уважать,

спать

и отдыхать,

профессия и

специальность,

новорождённый

и именинник,

учитель

и преподаватель,

годовщина

и юбилей.

2. Смешение слов,

близких по звучанию:

индейка – индианка, одинарный –

ординарный, экскаватор – эскалатор,

декрет – кредит, фауна – флора, Австрия

– Австралия,

Швеция – Швейцария, нотариальная

(контора) – натуральная и

т.д.

3. Смешение слов,

близких по значению и по звучанию

(паронимов):

командировочный – командированный,

дипломат – дипломант, одеть – надеть,

представить – предоставить, главный –

заглавный, сытый – сытный, невежа –

невежда, туристский – туристический и

т.д.

4. Словосочинительство

(словотворчество) – замена «законной»

морфемы синонимичной «незаконной»:

грузинец

(грузин),

благородность

(благородство), волнительный

(волнующий), плагиаторство

(плагиат), нервенный

(нервный) и

т.д.

5. Нарушение правил

семантического (смыслового) согласования

слов: Я поднимаю

тост (поднимать

– «перемещать куда-либо наверх», тост

– «застольное пожелание чего-либо,

здравица»); Живописца поразила поза

её лица;

Базаров отрастил

длинные волосы и красные обветренные

руки;

большая

половина и

т.д.

6. Плеоназмы (от

греческого pleonasmos

– переизбыток)

– словосочетания, в которых значение

одного компонента (слова) полностью

входит в значение другого (смысловое

дублирование): март

месяц, лично я (ты, он), период времени,

прейскурант цен, адрес местожительства,

основной костяк, памятные сувениры,

мемориальный памятник, народный фольклор,

свободная вакансия, внутренний интерьер,

продолжай дальше, вдруг неожиданно,

очень сильно

и т.п.

7. Тавтология (от

греческих tauto

– то же самое и logos

– слово) – крайняя форма, разновидность

плеоназма – непреднамеренное употребление

в пределах фразы однокоренных слов;

более грубая ошибка, так как происходит

дублирование и на уровне содержания, и

на уровне формы: проливной

ливень, гостеприимно приняли, соединить

воедино, вновь возобновить, бездонная

бездна, заданное задание

и т.п. Тавтологию не следует смешивать

с повторами. Тавтология

– это

словосочетание, состоящее из двух

однокоренных слов (заданное

задание), а

повторы –

это многократное использование на

небольшом отрезке речи одного и того

же слова, словоформы, фразеологизма: Я

записал задание.

Придя домой, я

стал выполнять

задание. Я

легко справился с этим заданием.

Повторы создают однообразие речи, т.е.

делают ее бедной, следовательно, это не

лексическая, а стилистическая ошибка

– нарушение принципа богатства речи.

Далеко не все плеоназмы и тавтологии

являются нарушением нормы (см.: Аникин,

А.И. Употребление

однокоренных слов в предложении. – М.,

1965).

8. Неустраненная

(неснятая) многозначность, порождающая

двоякое осмысление высказывания: Это

предложение следует оставить

(сохранить или отбросить?); Ты уже

отходишь?

(выздоравливаешь или умираешь?); Студенты

разбирают книги

(перебирают или берут себе?) и т.п.

9. Лексические

анахронизмы – слова, не соответствующие

изображаемой (описываемой) эпохе: Анна

Павловна Шерер часто устраивала в своем

доме дискотеки;

Герасим

уволился по собственному желанию; Чацкий

вернулся из

командировки;

В Древней Руси выходила

газета «Русская

правда» и т.п.

К лексическим

ошибкам следует отнести и употребление

в речи слов-сорняков

(паразитов),

поскольку они не несут никакой смысловой

нагрузки, т.е. семантически опустошенных

слов, засоряющих речь и затрудняющих

ее понимание: как

бы, ну, это, это самое, так сказать, как

говорится

и др.

Соседние файлы в папке Русский

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

В статье рассмотрены частые лексические ошибки в текстах на сайтах и указано несколько полезных ресурсов, которые помогут от них избавиться. Однако какими бы ни были сервисы проверок, они не могут мыслить как живой человек. Наш небольшой тест определит, насколько хорошо вы помните правила лексики русского языка.

- Примеры распространённых лексических ошибок

- Нарушение лексической сочетаемости слов

- Ошибки в похожих словах

- Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

- Ошибки из-за невнимательности

- Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

- Словари сочетаемости

- 1. Gufo

- 2. КартаСлов.ру

- 3. Грамота.ру

- Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

- 4. Орфограммка

- 5. Текст.ру

- 6. LanguageTool

- 7. Тургенев

- 8. Главред

- Небольшой тест

- Выводы

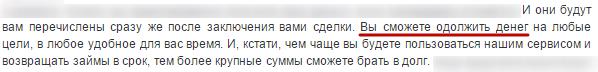

Лексическая ошибка — это нарушение норм употребления слов, когда слова в предложении не согласуются по смыслу, стилистике или происхождению. Чаще всего такие ошибки связаны с неразграничением паронимов (например, представить/предоставить должность), синонимов (мне было печально/грустно) и близких по значению слов (обратно/снова прочитать книгу).

В среднем лексикон человека составляет 6000 слов. Причины их неправильного употребления часто кроются в отсутствии конкретного слова в активном словарном запасе автора или банальной невнимательности. Сегодня мы рассмотрим на примерах распространённые лексические ошибки в текстах на сайтах и приведём парочку полезных ресурсов. А в конце статьи желающие смогут пройти небольшую тестовую проверку на знание правил написания некоторых слов русского языка.

Примеры распространённых лексических ошибок

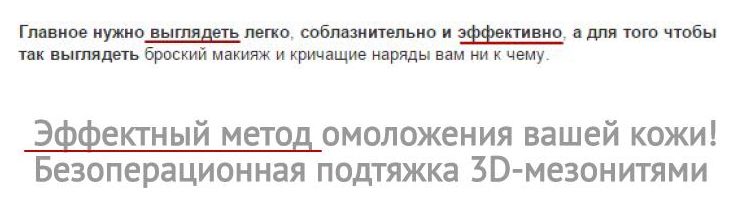

На изображении ниже представлены основные виды лексических речевых ошибок в русском языке и их типичные примеры.

Теперь разберём детальнее самые популярные из них.

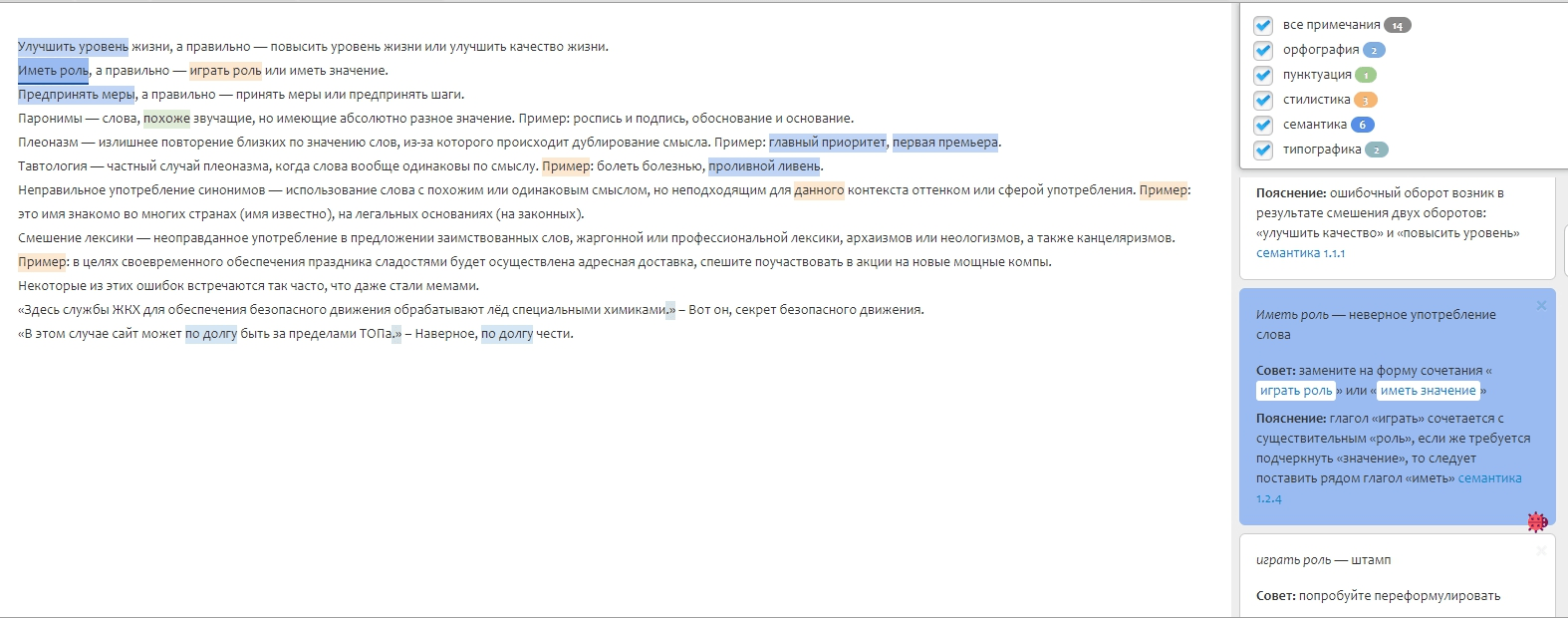

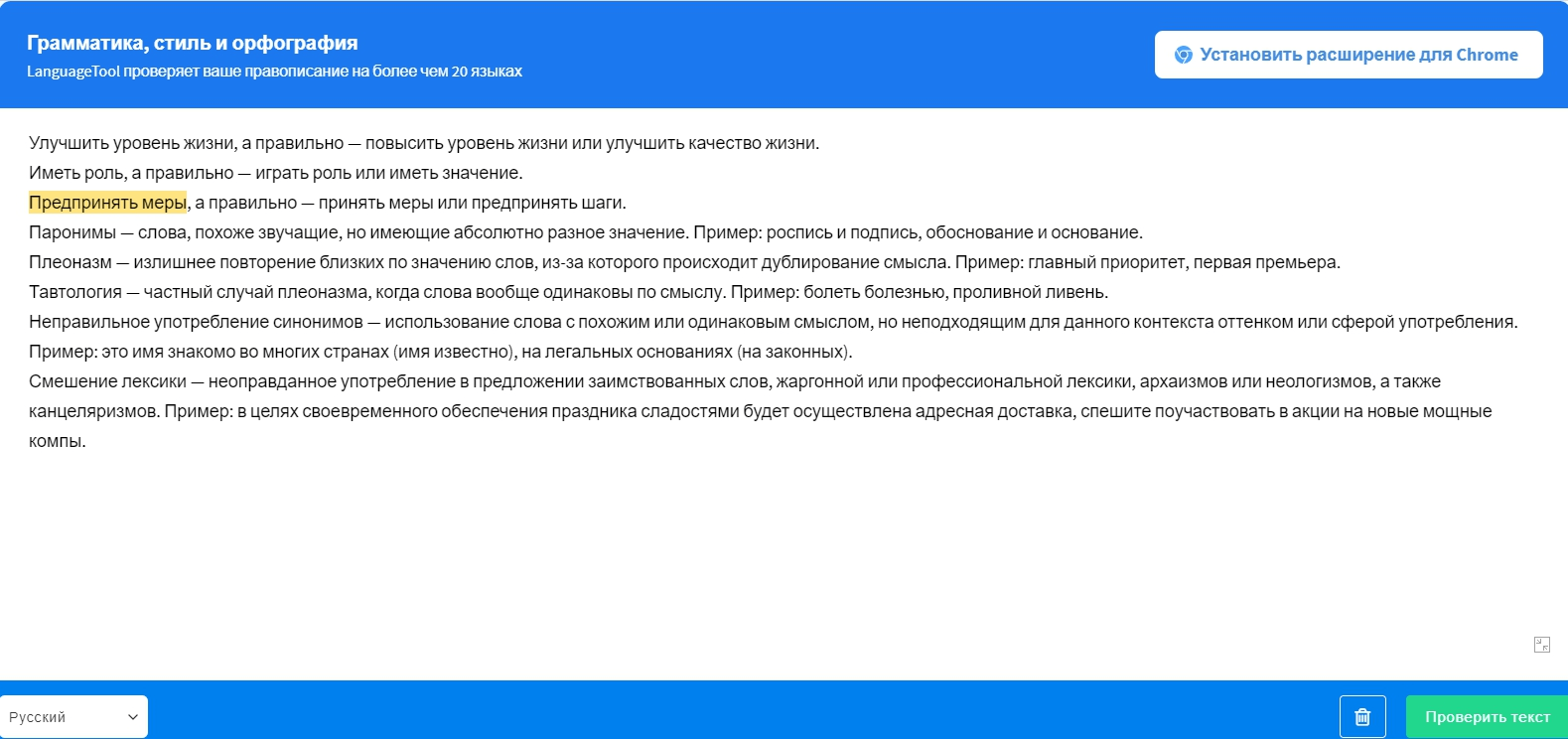

Нарушение лексической сочетаемости слов

Русский язык богат на слова и словосочетания со схожими значениями, в которых легко запутаться. Употребление одного компонента в составе другой фразы и приводит к речевым ошибкам, связанным с нарушением лексической сочетаемости слов.

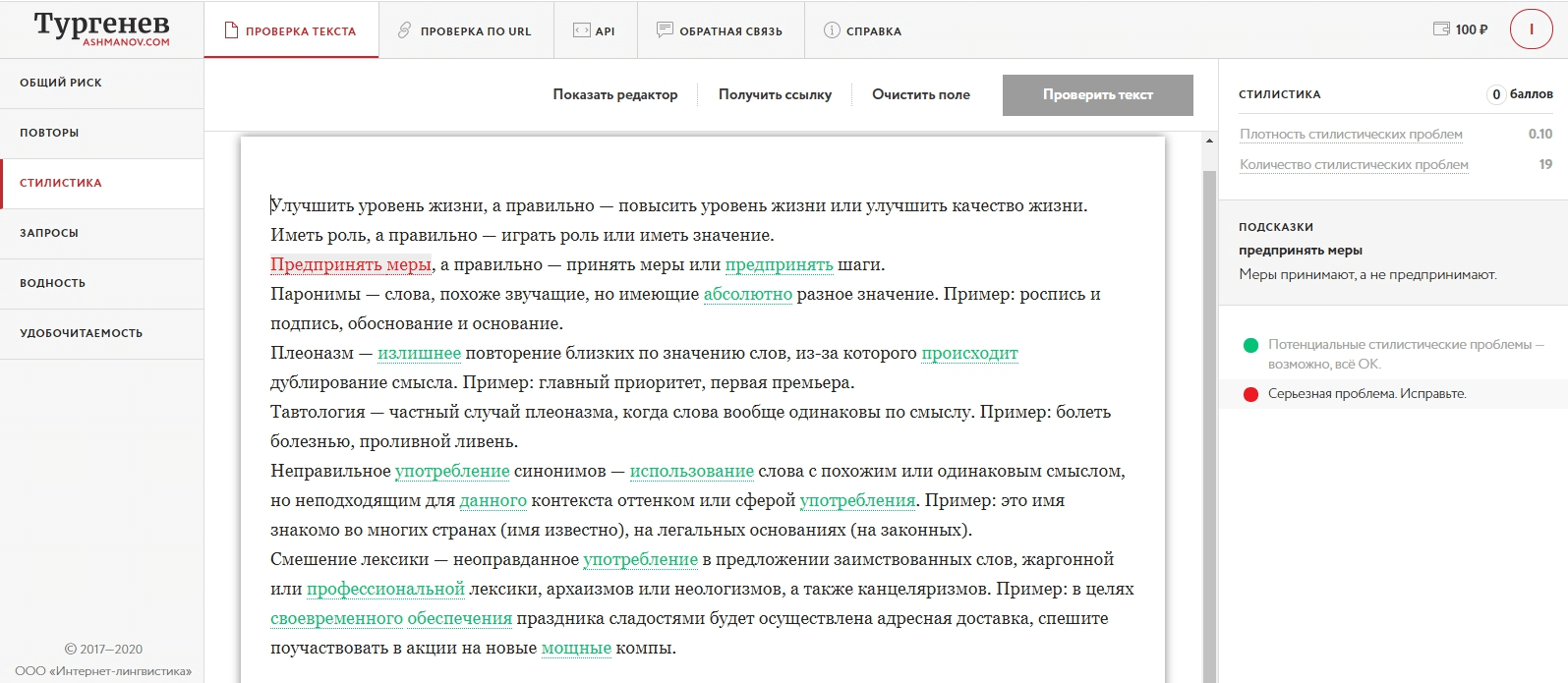

Типичным примером таких ошибок являются фразы:

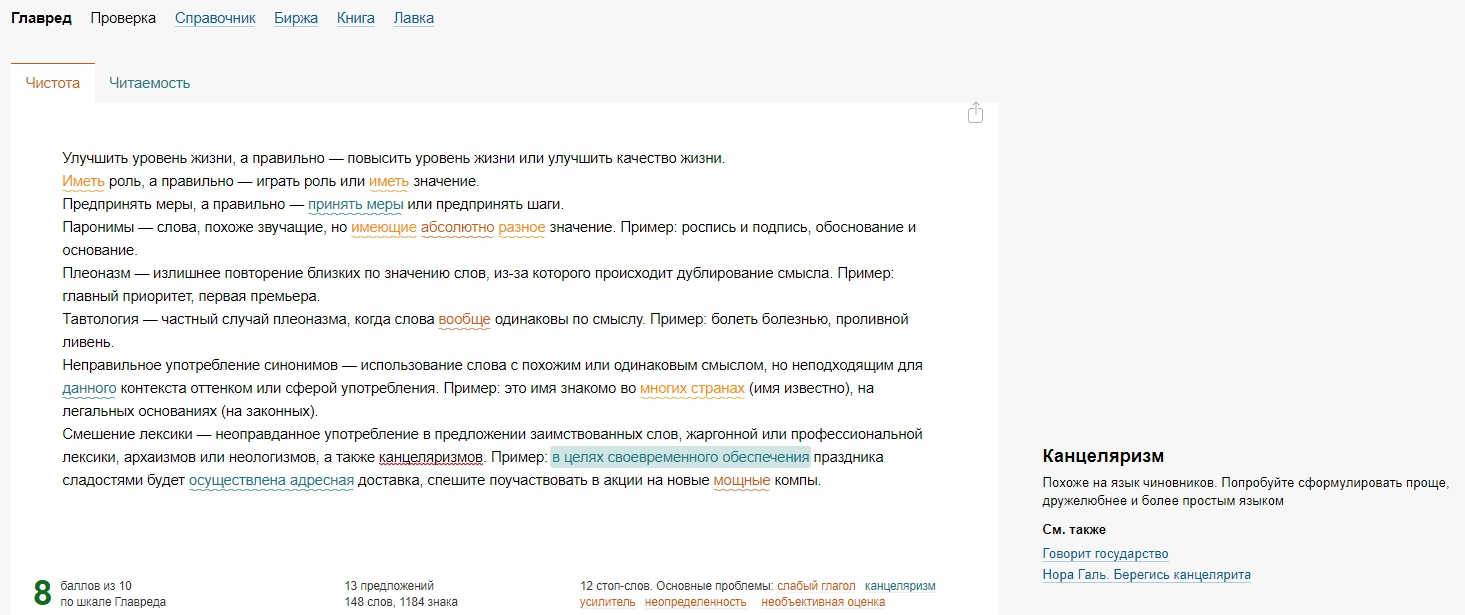

- Улучшить уровень жизни, а правильно — повысить уровень жизни или улучшить качество жизни.

- Иметь роль, а правильно — играть роль или иметь значение.

- Предпринять меры, а правильно — принять меры или предпринять шаги.

Что касается практики, то часто на сайтах интернет-магазинов можно встретить словосочетания, значение которых противоречит общей логике повествования. Приведём несколько примеров:

- Слово «прейскурант» уже содержит понятие стоимости услуг, слово «цен» лишнее.

- Глагол «одолжить» обозначает «дать в долг», а не «занять».

- Цены могут быть низкими или высокими, товары – дорогими или дешёвыми.

- «Изобрести» – это открыть то, чего не было ранее. Употреблять это слово следует лишь для обозначения чего-либо нового.

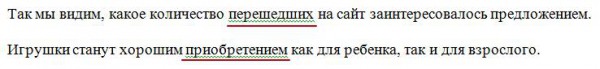

Ошибки в похожих словах

Один из самых частых типов лексических речевых ошибок — неправильное употребление похожих по смыслу или звучанию слов. Среди них встречаются:

- Паронимы — слова, похоже звучащие, но имеющие абсолютно разное значение. Пример: роспись и подпись, обоснование и основание.

- Плеоназм — избыточное повторение близких по значению слов, из-за которого происходит дублирование смысла. Пример: главный приоритет, первая премьера.

- Тавтология — частный случай плеоназма, когда слова вообще одинаковы по смыслу. Пример: болеть болезнью, проливной ливень.

- Неправильное употребление синонимов — использование слова с похожим или одинаковым смыслом, но неподходящим для данного контекста оттенком или сферой употребления. Пример: это имя знакомо во многих странах (имя известно), на легальных основаниях (на законных).

- Смешение лексики — неоправданное употребление в предложении заимствованных слов, жаргонной или профессиональной лексики, архаизмов или неологизмов, а также канцеляризмов. Пример: в целях своевременного обеспечения праздника сладостями будет осуществлена адресная доставка, спешите поучаствовать в акции на новые мощные компы.

Некоторые из этих нарушений встречаются так часто, что даже стали мемами.

- Одна из самых распространённых пар – слова «одеть» и «надеть».

Не запутаться помогает поговорка «Надевают одежду, одевают Надежду»: одевать правильно кого-то, а надевать – что-то.

Неправильно:

Правильно:

- Неправильное употребление также часто встречается в паре «эффектный/эффективный».

«Эффектный» – производящий впечатление, а «эффективный» – приводящий к нужному результату.

Неправильно:

Правильно:

Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

Лексические единицы, отображающие отношение слов друг к другу, называют гиперонимами (обозначают более общее родовое понятие) и гипонимами (когда говорят о более частном понятии). Например, гиперонимом по отношению к слову «стол» будет «мебель», к слову «роза» – «цветок».

С точки зрения логики, это предложение построено неправильно, т. к. туфли – это и есть обувь.

Ошибки из-за невнимательности

Часто авторы попросту не перечитывают написанное, и в результате получается нелепица. Вот два забавных примера:

- «Здесь службы ЖКХ для обеспечения безопасного движения обрабатывают лёд специальными химиками» – Вот он, секрет безопасного движения.

- «В этом случае сайт может по долгу быть за пределами ТОПа» – Наверное, по долгу чести.

Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

Приведённые сервисы не новы – они лишь популярнее других ресурсов, используемых нами. Ниже вкратце расскажем почему.

Словари сочетаемости

По словарям обычно проверяется сочетаемость слов и подбираются более подходящие синонимы.

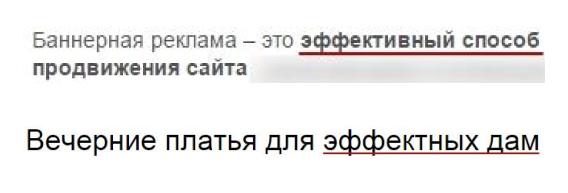

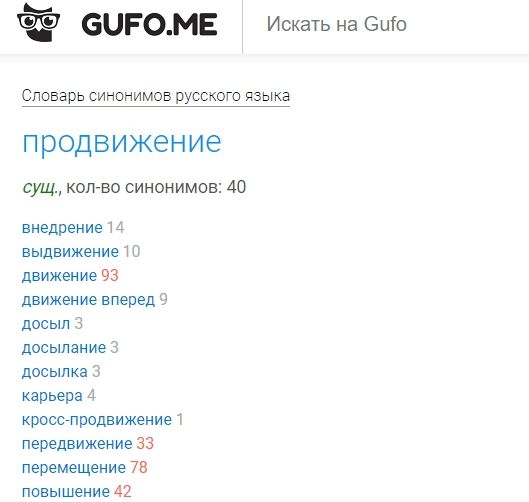

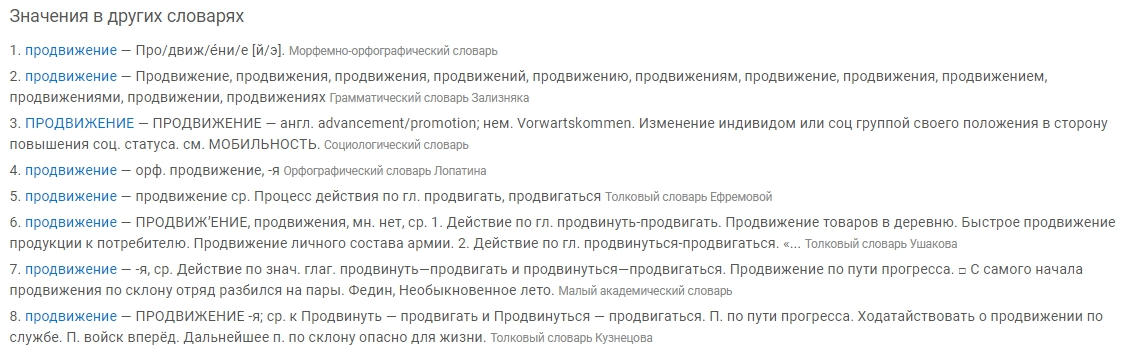

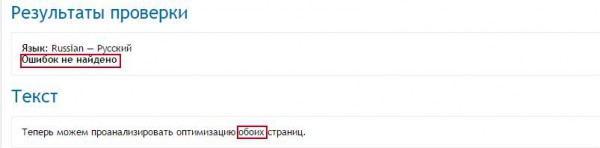

1. Gufo

Gufo.me — на этом ресурсе можно быстро найти любой словарь, в том числе и словарь синонимов.

Основное достоинство – выбрав, например, слово в том же словаре синонимов, ресурс сразу покажет это слово и в других словарях:

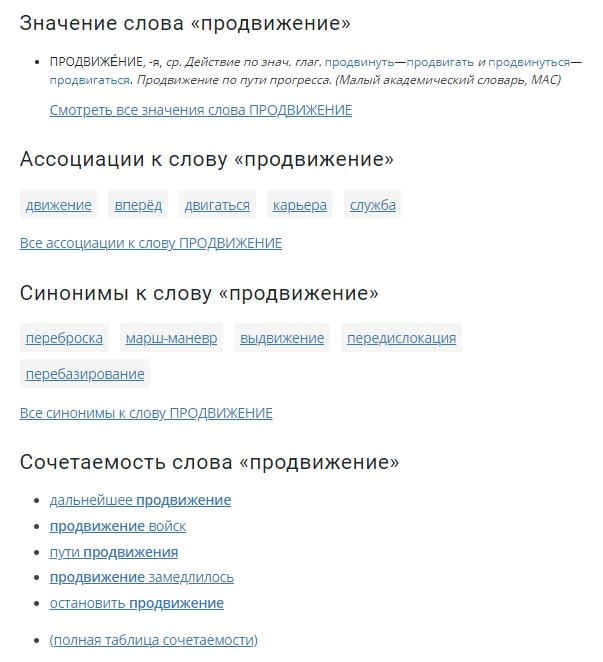

2. КартаСлов.ру

Kartaslov.ru — онлайн-словарь связей слов и выражений, в том числе есть ассоциации, синонимы и лексическая сочетаемость слов русского языка. В нём удобно проверять устойчивые фразы.

Сервис, кроме традиционных источников информации в виде словарей, использует алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект. Есть достаточно обширная база контекстов употребления слов.

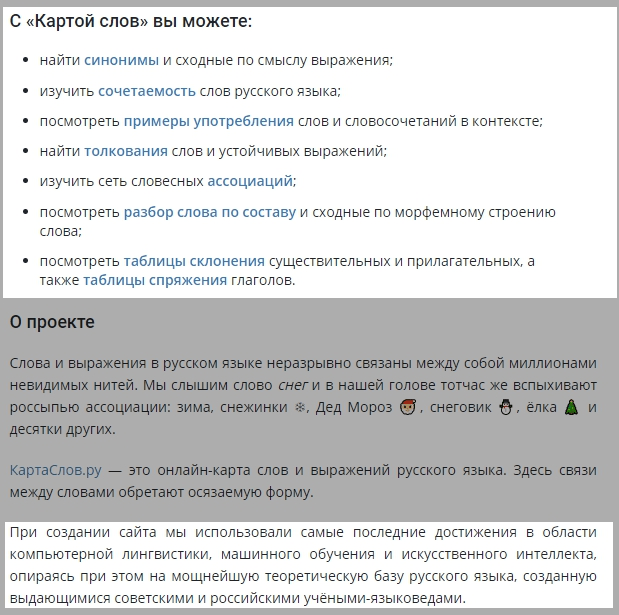

3. Грамота.ру

Gramota.ru — главный интернет-просветитель по русскому языку.

Наряду с официальными учебными пособиями, здесь есть ответы на тысячи вопросов от «справочной службы русского языка», а также задания для тренировки грамотности.

Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

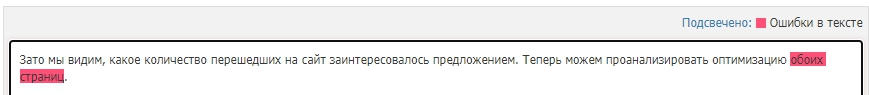

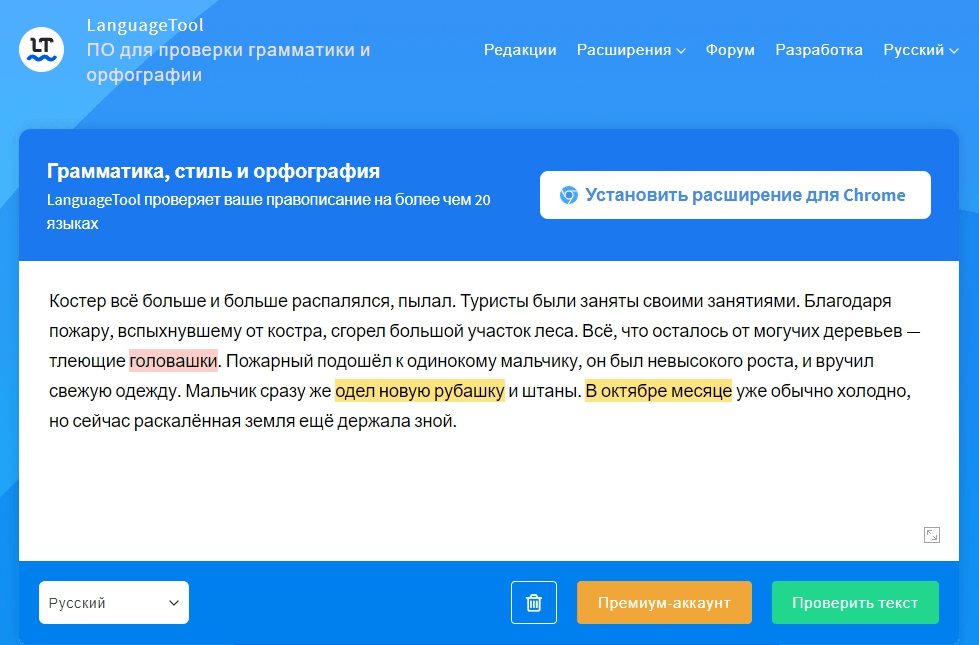

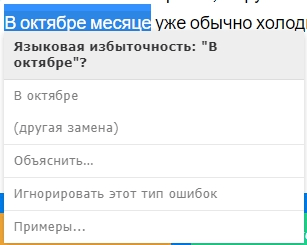

Далее перечислим непосредственно программы, с помощью которых можно найти лексические ошибки в готовом тексте. Для этого протестируем их на примерах, упомянутых выше, а также специально составленном с лексическими ошибками проверочном тексте:

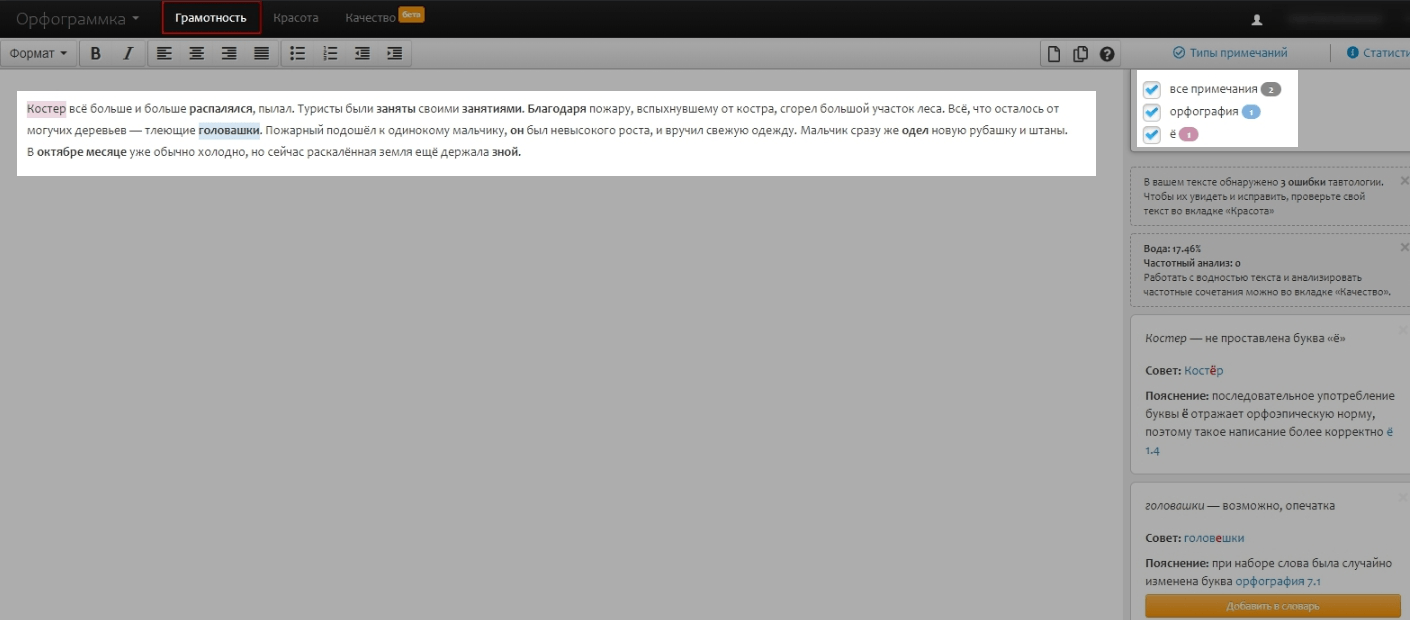

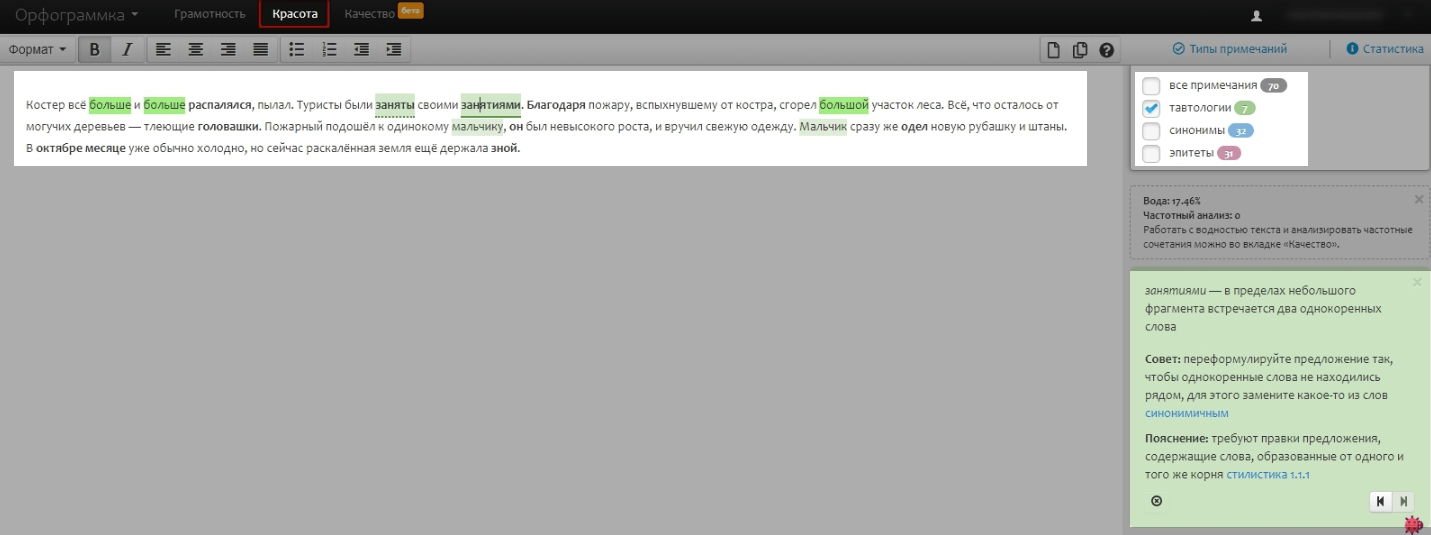

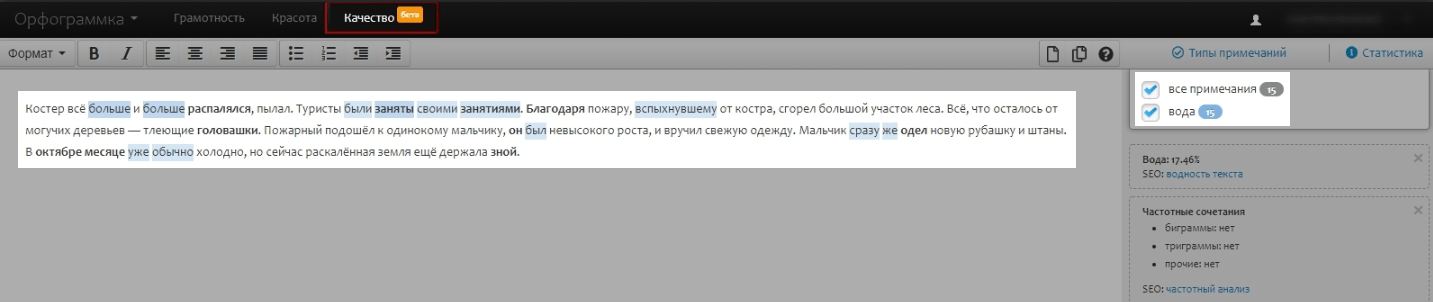

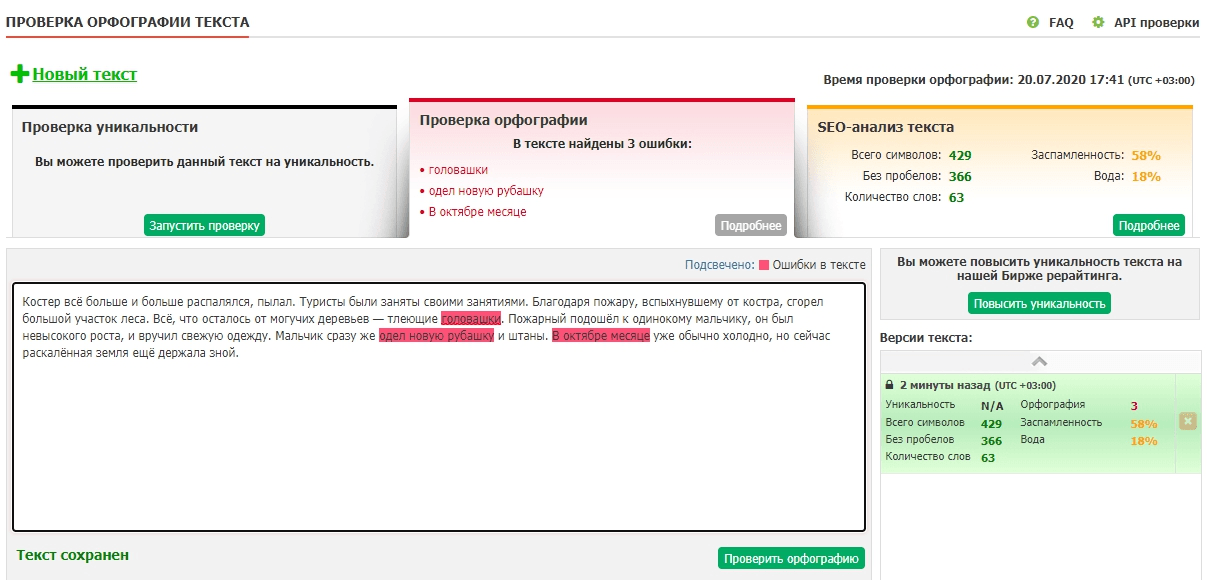

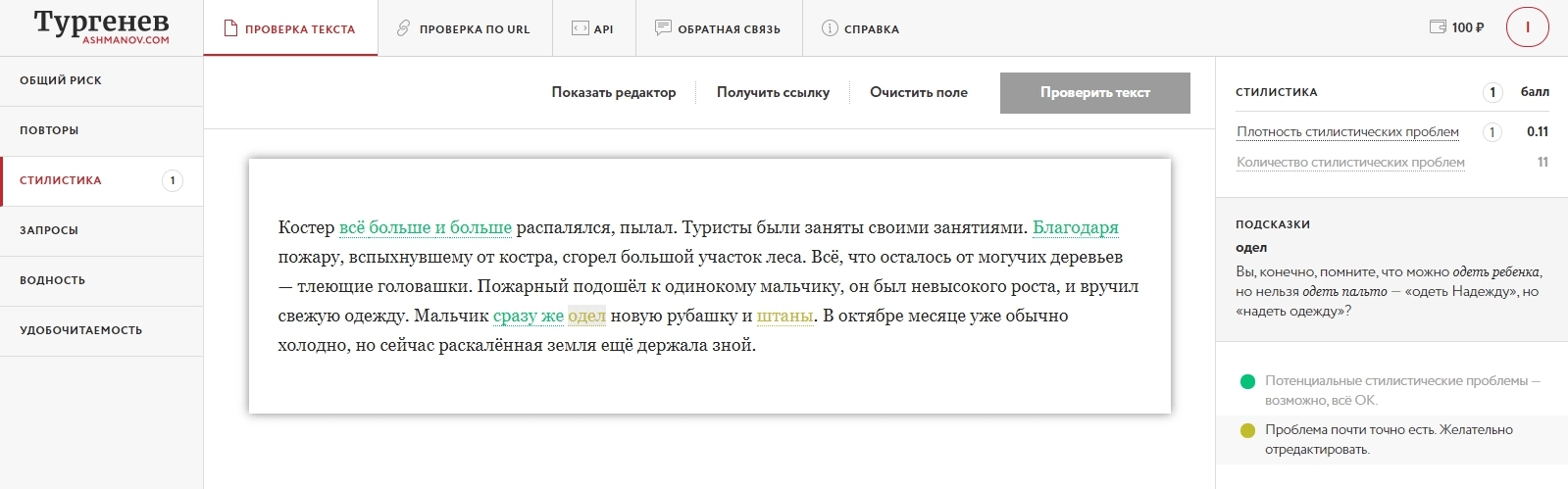

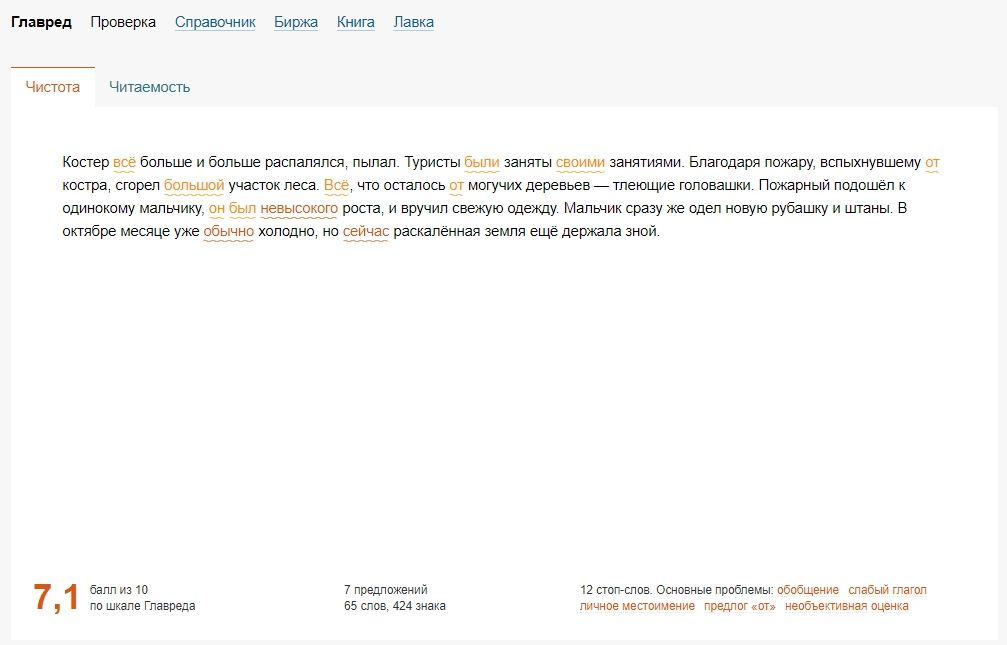

Костёр всё больше и больше распалялся, пылал. Туристы были заняты своими занятиями. Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса. Всё, что осталось от могучих деревьев — тлеющие головашки. Пожарный подошёл к одинокому мальчику, он был невысокого роста, и вручил свежую одежду. Мальчик сразу же одел новую рубашку и штаны. В октябре месяце уже обычно холодно, но сейчас раскалённая земля ещё держала зной.

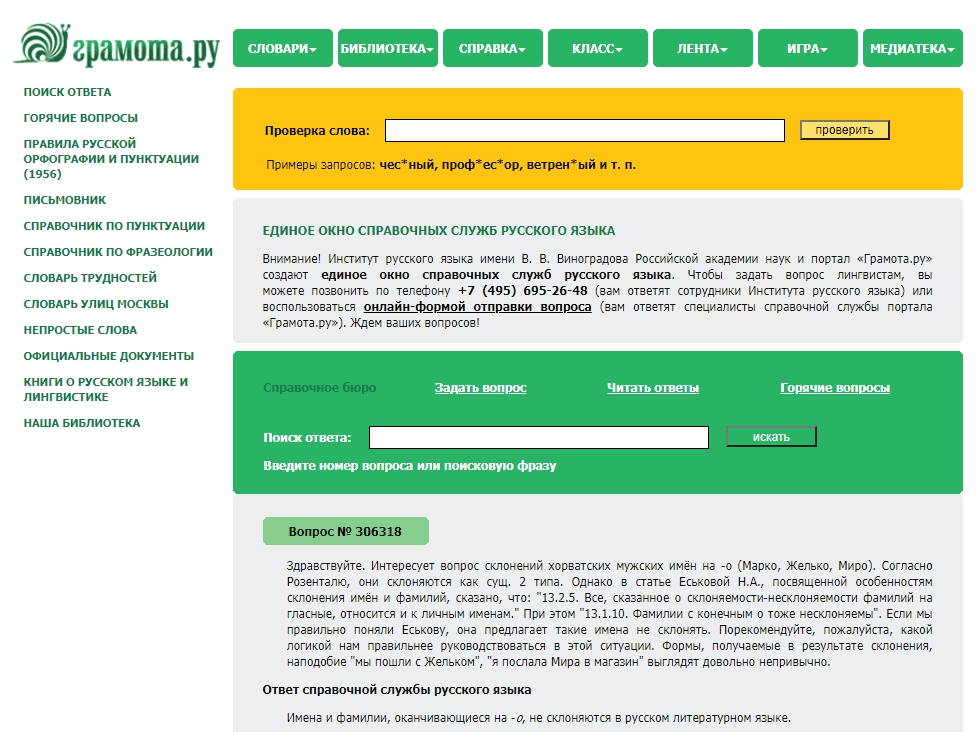

4. Орфограммка

Orfogrammka.ru — по нашему опыту, лучший онлайн-сервис для исправления ошибок в тексте (особенно лексических), так как он находит больше всего несоответствий и даёт подробные пояснения к каждому из них.

Сервис платный, минимальный пакет — 100 рублей за 100 000 знаков.

Он экономит много времени редакторам и имеет широкий функционал для проверки текста по многим направлениям:

- Грамотность — для исправления всех видов ошибок.

- Красота — для подбора благозвучных слов, синонимов и эпитетов. На этой вкладке устраняется тавтология, так что можно считать её наиболее подходящей для проверки лексики.

- Качество — оценивает SEO-параметры: воду, частотные и неестественные сочетания.

В нашем хитром тексте Орфограммка нашла только 2 лексические ошибки из 9, но при проверке примеров, которые мы упоминали выше, сервис обнаружил 7 ошибок — в целом он неплохо умеет с ними справляться.

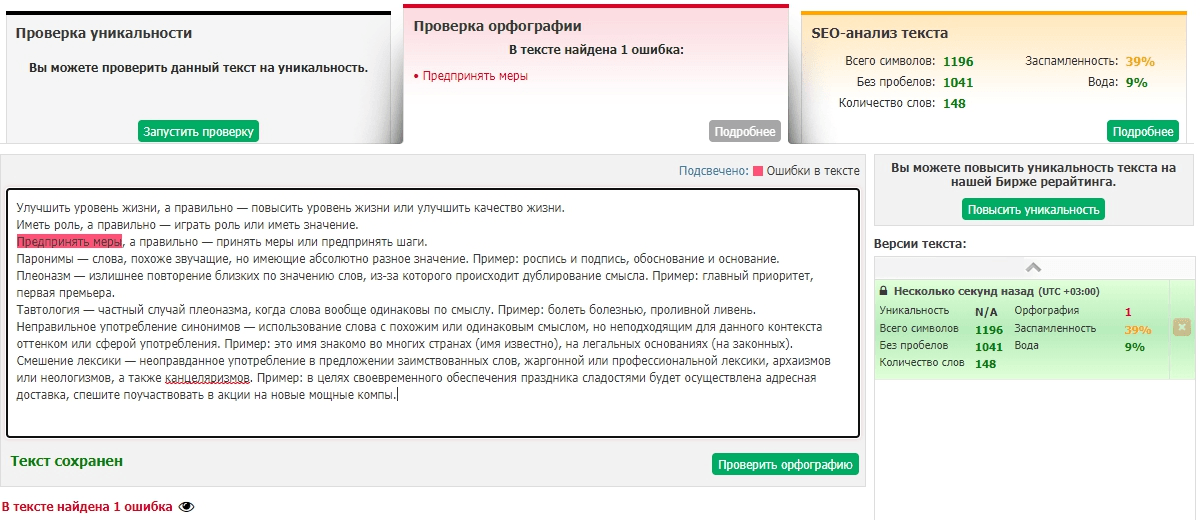

5. Текст.ру

Text.ru — условно-бесплатный сервис для онлайн-проверки, придёт на помощь не только в лексике. Позволяет найти орфографические, пунктуационные и некоторые лексические ошибки в предложениях.

В проверочном тексте найдено 3 из 9 — что уже лучше, но всё-таки сервис заточен на орфографию. В других предложениях text.ru нашёл только одно нарушение.

Зато иногда Word ошибается в пунктуации:

А Advego – в согласовании числительного и существительного:

У text.ru таких грехов нет.

В целом для проверки лексики его применять можно, но с осторожностью. Мы его чаще всего используем, когда нужно узнать уникальность текста.

6. LanguageTool

Languagetool.org — многоязыковой бесплатный онлайн-сервис для исправления грамматики, орфографии и речевых ошибок в тексте. Есть расширение для Chrome, которое позволяет находить ошибки в текстах прямо на сайте.

Данный сервис определил 3 из 9 лексических ошибок в первом примере, а во втором — лишь одну. Результат такой же, как у text.ru.

Но LanguageTool удобен тем, что к каждому выделению есть комментарии, примеры, а также возможность настройки под себя.

7. Тургенев

Turgenev.ashmanov.com — сервис, известный SEO-специалистам, так как умеет проверять текст на «Баден-Баден» (хотя если страница всё же просела, то нет более верного способа, чем проверка вручную).

Но Тургенев также неплохо показывает стилистические ошибки в предложениях, тем более что вкладка «стилистика» бесплатна.

В нашем проверочном тексте Тургенев распознал 2 нарушения лексических норм из 9, а в других примерах предложений тоже 2 (одна из которых канцеляризм).

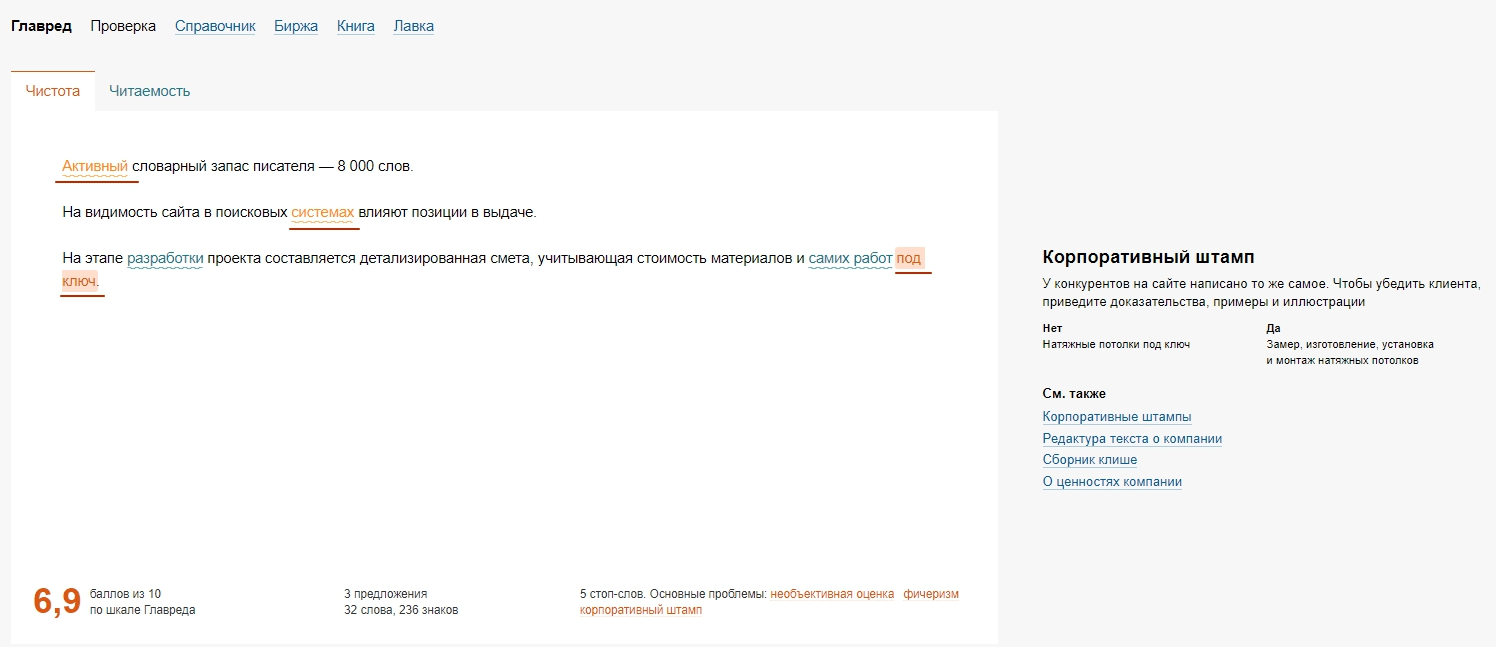

8. Главред

Glvrd.ru — очень полезный ресурс, помогает избавить текст от водянистых конструкций и стилистических ошибок.

Однако будьте осторожны – порой он не распознаёт термины и ругается на ключевые слова (а они в некоторых нишах обязательны).

Он вовсе не распознал лексические ошибки в проверочном тексте.

А в примерах предложений заметил только канцеляризм.

Хотя Главред больше подходит для улучшения читаемости и красоты текста, чем для поиска конкретных ошибок, его всё ещё полезно использовать для чистки лексики от лишних конструкций.

Небольшой тест

Наша маленькая тестовая проверка поможет узнать, насколько хорошо вы помните нормы русского языка.

Выводы

Используя онлайн-сервисы, помните о том, что каким бы ни был ресурс – это алгоритм, который не всегда правильно оценивает контекст и не может мыслить так, как мыслит человек. Вычитку текстов на сайтах лучше доверить живым людям.

Приведённые выше сервисы помогут вам с лексикой текстов на сайте – по ним можно узнать значение конкретного слова, проверить текст на «воду» и т. п.

Еще по теме:

- 20 ошибок невнимательных, или Текст под прицелом филолога

- Новогодняя подборка: перлы копирайтинга — 2013

- Программа VS плагиат. Видят ли антиплагиаторы смысловую неуникальность?

- Частые ошибки пунктуации

- Создавая идеальный текст: 5 сервисов в помощь копирайтеру

Продолжим тему о текстах на сайтах, но в этот раз рассмотрим их с точки зрения филолога. Мы собрали самые распространенные ошибки, которые могут повлиять на…

У всех бывают промахи, и у копирайтеров тоже. Но в канун Нового года хочется с улыбкой вспомнить творчество копирайтеров, пусть иногда и абсурдное, но очень…

Сегодня текстовый контент на сайте в первую очередь ценится за смысловую уникальность. Могут ли программы и сервисы проверки текстов (антиплагиаторы) «увидеть» не только техническую неуникальность,…

Расставленные невпопад знаки препинания в текстах могут испортить общее впечатление о сайте. Для тех, кто стремится писать грамотнее, мы собрали частые пунктуационные ошибки на сайтах и…

При написании или правке текстов копирайтер опирается на такие показатели: читабельность; грамотность; уникальность; раскрытие темы. Но есть моменты, которые сложно проверить самому. Верно ли использовано…

Есть вопросы?

Задайте их прямо сейчас, и мы ответим в течение 8 рабочих часов.

Тема 2.4. Лексические ошибки и их исправление

Лексическая сочетаемость слов – это способность слова соединяться с другими словами контекста, не нарушая семантических и грамматических закономерностей сочетания слов. Лексическая сочетаемость обусловлена языком возможности сочетания слов в пределах словосочетания или соединения подлежащего со сказуемым. Крайним случаем зависимости слов от такой возможности можно считать фразеологические единицы языка.

Намеренное нарушение семантических или грамматических закономерностей сочетания слов лежит в основе некоторых стилистических фигур и тропов.

Ненамеренное, случайное нарушение лексической сочетаемости приводит к речевой ошибке. Часто встречающимся случаем нарушения лексической сочетаемости является конструкция, в которой ошибочно соединяются части синонимичных словосочетаний: играть значение (играть роль и иметь значение), предпринять меры (предпринять действия и принять меры ).

Лексическая избыточность – это общее название двух стилистических явлений: плеоназма и тавтологии, связанных с присутствием в предложении вместо одного слова двух.

Лексическая избыточность используется как стилистический прием усиления: видеть своими глазами, слышать своими ушами.

Плеоназм – это лексическая избыточность, возникающая из-за дублирования лексического значения одного слова другим, целым или какой-либо его частью: внутренний интерьер (интерьер уже имеет значение внутренний), простаивать без дела.

Различают два вида плеоназмов. Плеоназм обязательный, или структурно обусловленный, который не является стилистической ошибкой и широко представлен в языке: спуститься с горы (дублирование предлога и приставки), никогда не читал.

Плеоназм – стилистическая ошибка, при которой объединяются в словосочетание или в предложение излишние, избыточные слова.

Тавтология – это лексическая избыточность, при которой в пределах словосочетания или соединения подлежащего и сказуемого в предложении повторяются однокоренные слова: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Тавтология с юмором продемонстрирована в передаче “Радионяня” в следующем стихотворении:

Я более всего предпочитаю осень,

Когда плодами все плодоносит,

И в сенокос косою сено косят,

И масло масляное на столе стоит.

Часто тавтологические повторы являются не стилистической ошибкой, а единственно возможной характеристикой предмета (соль соленая, жизнь прожить). Тавтологические сочетания слов встречаются в народно-поэтических произведениях, в пословицах и поговорках: дружба дружбой, а служба службой.

Ненамеренная тавтология свидетельствует о неумении использовать синонимичное богатство языка, то есть является стилистической ошибкой.

Лексические повторы – стилистически неуместное повторение одних и тех же слов: Я учусь в техникуме. Окончив техникум, буду работать на газовом промысле.

Лексическая недостаточность – стилистическая ошибка, состоящая в пропуске необходимого компонента словосочетания: Меня до глубины (души) волнует этот вопрос. Лексическую недостаточность иногда связывают с языковым явлением, которое называется стяжением: он пьет (алкогольные напитки), брат служит (в армии). Но при лексической недостаточности такого семантического стяжения не происходит, и выполнение недостающего компонента словосочетания остается необходимым.

Тавтология, плеоназм, неуместные повторы слов делают текст неблагозвучным и затрудняют его восприятие. Причины таких ошибок общие: бедность речи, неумение использовать синонимы, незнание лексического значения слов, а также неразвитость “речевого слуха”: говорящий не замечает, что он неуместно употребляет близкие по смыслу или однокоренные слова.

Употребление фразеологизмов в речи подчиняется исторически сложившимся, закрепленным традицией правилам. С точки зрения стилистической фразеологические единицы языка неоднородны. Одни из них имеют разговорную или просторечную эмоционально-экспрессивную окраску и поэтому не употребляются в сугубо книжных стилях (официально-деловых и научном). Другие оттенок книжности, относятся к высокой лексике, часто входят в состав поэтизмов.

В качестве языковой игры встречается намеренное разрушение фразеологического оборота, замена одного из компонентов в целях придания иного, часто иронического смысла: Хорошо смеется тот, кто стреляет первым.

Ненамеренное разрушение фразеологического оборота является стилистической ошибкой.