Дизорфография (сложности в написании без ошибок)

Дизорфография – отсутствие у ребенка способности к освоению знаний орфографии, навыков и умений, связанных с ней. Это нарушение связано с недостаточным развитием речевых функций, зрительного и слухового внимания и восприятия, памяти и мышления.

Дизорфография – это нарушение, которое очень часто не только родители, но даже учителя привыкли называть пресловутой «врожденной безграмотностью». Давайте разберемся раз и навсегда – «врожденной безграмотности» НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!

Дисграфия – нарушение письменной речи, которое вызвано нарушением работы психических процессов и анализаторов, отвечающих за формирование навыка письма.

Оба расстройства являются отдельными, независимыми друг от друга состояниями. Однако достаточно часто они могут встречаться вместе у одного ребенка и при отсутствии грамотной коррекции «переходить» во взрослую жизнь, присоединив к себе большое количество психологических комплексов.

Одни дети легко усваивают правила орфографии и применяют их на практике. Другие, не смотря на знание правил, допускают множество ошибок. Чтобы писать правильно, знания правил недостаточно. Необходимо уметь выполнить ряд последовательных действий:

1. Найти орфограмму в слове и определить её тип – это умение называется “орфографическая зоркость”.

2. Выделить часть слова, в которой находится орфограмма.

3. Применить необходимое правило. Для этого нужно понять алгоритм жесткий порядок действий.

4. Сверить проверочное и проверяемое слово.

В зависимости от того, на каком этапе ребенок испытывает большие трудности, выстраивается коррекционная работа с этим ребенком.

Таким образом, процесс формирования орфографических навыков представляет собой сложный речемыслительный процесс, требующий достаточного уровня развития мыслительных операций, речевых навыков, языковых обобщений и т.д.

Для детей с дизорфографией основную трудность вызывает решение орфографической задачи: им трудно увидеть “опасное место” в слове, сложно подобрать проверочное слово, хорошо выучив правило, ребёнок не может применить его на письме.

Решение орфографических задач может быть затруднено по различным причинам:

– проблемы речевого развития (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи);

– снижение слухоречевой памяти,

– невозможность следовать цепочке последовательных действий в результате различной патологии беременности и родов.

Безусловно, нарушение усвоения правописания у школьников (дизорфография) часто сочетается с нарушениями письма и чтения (дисграфией и дислексией). На начальных этапах обучения (1 класс) ребенок допускает больше специфических (дисграфических) ошибок, к 3-4 классу резко увеличивается количество орфографических ошибок. Максимальное проявление данной проблемы приходится на 5-6 класс, при переходе в среднюю школу, т.к. увеличивается объём учебного материала по русскому языку. Для ребенка этот период становится сущим кошмаром – «учи-не учи правила – всё равно «2»», у школьника начинают появляться комплексы постоянной «неуспешности».

Развитие дизорфографии и дисграфии происходит по различным причинам, но некоторые факторы могут совпадать. Появление нарушения письменной речи может быть связано с различными травмами и недостаточным развитием участков головного мозга вследствие негативных факторов в период вынашивания ребенка, а также в родовой и постнатальный период.

К таким причинам относят:

- течение беременности с наличием патологий и заболеваний;

- недостаток кислорода у ребенка во время родов;

- родовые травмы новорожденного;

- заболевания, вызванные инфекциями;

- заболевания соматического характера.

Эти расстройства связывают с нарушениями в процессе развития мозга и травмами префронтальной коры, теменной доли, передней поясной коры головного мозга и базальных ядер. Эти участки отвечают за корректное функционирование рабочей памяти.

Корректное развитие навыка письма невозможно без корректно сформированной устной речи, владения лексическими и грамматическими аспектами речи, обладания навыками восприятия и произношения звуков.

Нарушение этих процессов возникает при наличии патологии развития речевого аппарата и причин органического происхождения.

Дизорфография у школьников.

Одним из распространенных речевых нарушений у младших школьников является дизорфография.

Дизорфография —это неумение применять на письме известные правила родного языка. При этом устная речь и интеллектуальные способности школьника могут быть на довольно высоком уровне. В отдельных случаях дизорфография является частью симптоматики такого сложного речевого нарушения, как общее недоразвитие речи.

Симптоматика данной патологии у младших школьников носит полиморфный характер. Ее типичными проявлениями являются: нечеткое владение учебной терминологией и формулирования правил правописания, трудности освоения и применения правил правописания, особенно морфологического принципа, что проявляется в значительном количестве орфографических ошибок на письме.

Следует отметить, что нарушение усвоения правописания у младших школьников (дизорфография) часто сочетается с нарушениями письма и чтения (дисграфией и дислексией).

У младших школьников с дизорфографией не сформирован ряд неречевых психических функций: операционные компоненты словесно-логического мышления (анализ, синтез, сравнение, отвлечение, абстрагирование, классификация, систематизация), речеслуховая память. Выявляются также неустойчивость внимания (недостаточность его концентрации), трудности как переключения с одного вида деятельности на другой, так и выработки алгоритма орфографических действий.

При дизорфографии отмечается недостаточный уровень речевых функций: ограниченный объем и недостаточность актуализации словаря, низкая познавательная активность к языковому оформлению речи, неумение сравнивать звуковые единицы речи, дифференцировать лексическое и грамматическое значение, низкий уровень усвоения грамматических закономерностей. У детей не сформированы морфологические обобщения, навыки оперирования грамматическими категориями (род, склонение, спряжение и др.), нарушен языковой анализ и синтез (фонематический, слоговой, анализ предложения на слова). Ученики испытывают трудности при определении ударного слога и ударного гласного в слове.

Данную патологию следует отличать от трудностей иного характера при усвоении и применении правил правописания. Они возникают из-за частых болезней ребенка, педагогической запущенности, одновременного использования нескольких методик обучения и некоторых других причин. При этом учащиеся допускают также большое количество орфографических ошибок. Ученики не усваивают орфограммы, которые подчиняются нескольким принципам написания. Однако данные затруднения не приобретают стойкого характера и преодолеваются при систематической работе над правилами.

Суть проблемы и симптомы речевого нарушения

Специфические умения, помогающие овладеть правилами русского языка:

- богатый словарный запас;

- умение проводить морфологический анализ слов;

- способность выбирать проверочные слова.

Кроме морфологии при дизорфографии страдает синтаксис – соблюдение правильной пунктуации на письме. Когда орфографические ошибки на письме приобретают стойкий характер, это ведёт к хронической неуспеваемости ребёнка по многим предметам.

Симптомы нарушения:

- сложности в усвоении терминологии, неспособность понять и запомнить, что такое слово, звук, слог, предложение, глагол, прилагательное и т. д.;

- зазубривание правил правописания без понимания их смысла;

- неумение обобщать изученный материал, делать выводы, пересказать содержание;

- неумение привести пример на только что изученное правило, применить его на письме;

- подбор одинаково звучащего слова для проверки безударных гласных, а не родственного и однокоренного;

- неумение выделить части слова: суффикс, корень, окончание, приставка;

- нехватка или чрезмерное количество знаков препинания в предложениях.

В основе проявления дизорфографии лежит недоразвитие психических функций, отвечающих за формирование специфических умений, нужных для освоения письмом, грамотной письменной речью. Это связано с ослаблением здоровья ребёнка, последствиями минимальной мозговой дисфункции (ММД), полученной во внутриутробном, перинатальном периоде, в раннем детстве.

Другие причины неусвоения правил родного языка:

- следствие общего недоразвития речи;

- следствие фонетико-фонематического недоразвития речи (ФФН);

- нарушение неречевых психических функций (память, внимание, переключаемость с одного вида деятельности на другой, проблемы с синтезом и анализом);

- сочетание изучения большого объёма материала с недостаточным темпом развития психических функций;

- неумение осваивать учебный материал в быстром темпе, когда ошибки возникают в условиях дефицита времени и не возникают при работе в медленном темпе.

Виды дизорфографии

Существует несколько степеней речевой патологии. Они зависят от трудностей, преодолеваемых школьниками, от типа орфограмм, в которых они допускают наибольшее количество ошибок:

- Эта группа содержит ошибки в орфограммах высокой степени трудности – парная и двойная согласная, безударная гласная в корне, непроизносимая согласная.

- Во второй группе находятся орфограммы средней тяжести – непроверяемые слова, прописная буква в именах и отчествах, в названиях географических объектов.

- В третьей группе находятся лёгкие орфограммы – обозначение мягкости согласных на письме.

Способы коррекции нарушения

Обычно взрослые списывают плохую успеваемость ребёнка на лень и отсутствие прилежания, к специалистам родители обращаются слишком поздно.

Поскольку в основе речевого нарушения лежит недоразвитие психических процессов, лучше, когда коррекцией дефекта занимаются несколько специалистов:

- логопед;

- психолог.

С переходом в 3–4-й класс детям предлагаются более сложные виды деятельности по освоению родного языка (сочинение, изложение), поэтому количество ошибок у школьников с дизорфографией возрастает многократно, что приводит к падению успеваемости и низким оценкам в дневнике.

Коррекционная работа по пропедевтике дизорфографии начинается и проводится в три этапа.

Cодержание этапов пропедевтики дизорфографии является универсальным в отношении предупреждения и преодоления дисграфии и дислексии, и основано на нормализации всех сторон речи и психических процессов младших школьников с различной речевой патологией.

I этап – диагностический (2 недели сентября). – обследование фонетико-фонематического строя речи; – обследование лексико-грамматического строя речи; – обследование письма и чтения; – обследование первичных орфографических навыков (правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, большая буква в начале предложения, в именах людей, в кличках животных, перенос слов с буквами й и ь в середине).

По результатам обследования составляется речевая карта, в которую вносится дополнительная графа: Формирование орфографических навыков.

II этап – коррекционный (вторая половина сентября – первая половина мая, 90 занятий). Направления коррекционной работы:

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития.

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: зрительного восприятия, памяти, внимания, пространственного ориентирования, временных представлений, развитие различных видов мышления.

- Коррекция на фонематическом уровне: а) фонематический анализ слов; – простые формы звукового анализа; – сложные формы звукового анализа; – твердые и мягкие согласные; – обозначение мягкости согласных на письме посредством гласных 2-го ряда; – второй способ обозначения мягкости согласных на письме (посредством буквы ь). б) формирование фонематического восприятия; дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство;

- Коррекция на лексическом уровне: Уточнение и расширение словарного запаса учащихся: – слова- «сорняки»; – слова-«приятели» (синонимы); – слова- «неприятели» (антонимы); – слова-«близнецы» (омонимы); – сколько значений у слов? (многозначные слова).

- Слоговой анализ и синтез слов. Типы слогов. Ударение в слове. Схемы слого-ритмической структуры слова. Состав слова (морфемный анализ и синтез слов). Корень слова. Сложные слова. Приставка. Суффикс.

- Коррекция на синтаксическом уровне. Словосочетание и предложение. Согласование различных частей речи в числе, в роде. Управление. Кого? Что? (винительный падеж). Кого? Чего? (родительный падеж). Кому? Чему? (дательный падеж). О (в, на) ком? Чём? (предложный падеж). Кем? Чем? (творительный падеж). Закрепление падежных форм. Связь слов в предложении (словосочетании). Предлоги. Приставки. Их дифференциация.

- Коррекция на грамматическом уровне. – упражнения в образовании и согласовании существительных и прилагательных в роде, числе, падеже с ориентацией на их окончание; – подбор определений к существительным; – образование качественных и относительных прилагательных, краткой формы прилагательного; – обучение разным способам образования степеней сравнения (прилагательных и наречий); – активизация употребления глагольного словаря (в форме настоящего, прошедшего, будущего времени, единственного и множественного числа, в трёх наклонениях); – составление и оценивание по смыслу словосочетания (предложения) с заданными словами; – упражнение в подборе эпитетов, сравнений, метафор, поговорок, чистоговорок, фразеологизмов и других средств образования слов; – суффиксальный способ образования имен существительных, имен прилагательных, имеющих различный смысловой оттенок; – суффиксально-префиксальный способ образования глаголов. Дифференциация слов-предметов, слов-признаков и слов-действий.

- Формирование и автоматизация орфографических навыков. Уточнение и развитие понятий: алфавит, гласные и согласные звуки и буквы. Написание заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных. Безударные гласные. Правописание гласных с шипящими. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Уточнение употребления правил переноса. Правописание словарных слов.

III этап – контрольный (3-4 недели мая). – Определение уровня автоматизированности орфографических навыков по темам программы русского языка. Проводится в виде контрольной работы, включающей в себя: 1) диктант с грамматическим заданием; 2) тестовое задание; 3) изложение по вопросам. – Определение состояния устной речи и чтения.

Все вышеизложенное делает особо актуальной задачу по преодолению дизорфографии в системе всего коррекционного процесса в условиях работы с младшими школьниками.

Советы родителям

Главное, что могут сделать для своего ребёнка родители — создать для него благоприятный психологический климат на время коррекционной работы. Школьник и так находится под прессом ситуации, и настроение у него зачастую не самое радужное, а тут ещё взрослые травмируют ребёнка, постоянно указывая ему на речевые ошибки.

Следствием этого может быть то, что ребёнок замкнётся, и вместо так необходимого ему общения речь замедлит своё развитие, не будет совершенствоваться и обогащаться, что приведёт к проблемам социальной адаптации в коллективе. Поэтому важно проявлять терпение и снисходительность для благополучного разрешения ситуации.

Список использованных источников и литературы:

- Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в начальных классах. – М.: Просвещение, 1987. – 415 с.

- Прищепова И.В. Профилактика дизорфографии у младших школьников с общим недоразвитием речи // Логопедия: методические традиции и новаторство / Под ред. С.Н. Шаховской, Т.В. Волосовец. – М.: Изд. МПСИ, 2003. – 336 с.

- Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – М.: ТЦ Сфера, 2005 – 192 с.

Дизорфография – это неумение применять на письме известные правила родного языка. При этом устная речь и интеллектуальные способности школьника могут быть на довольно высоком уровне. В отдельных случаях дизорфография является частью симптоматики такого сложного речевого нарушения, как общее недоразвитие речи.

Человеку, не умеющему грамотно излагать свои мысли на письме, сложно достичь успеха во многих отраслях профессиональной деятельности. Тем не менее, количество детей с подобной проблемой растёт из года в год. Ребёнок с дизорфографией может в одной письменной работе допустить до 80 ошибок. Мало того, свои ошибки он не видит и исправить не может, хотя правила может знать очень хорошо. Специалисты в этом случае говорят, что у школьника отсутствует орфографическая зоркость.

Суть проблемы и симптомы речевого нарушения

Специфические умения, помогающие овладеть правилами русского языка:

- богатый словарный запас;

- умение проводить морфологический анализ слов;

- способность выбирать проверочные слова.

Основная возрастная категория детей, страдающих от дизорфографии, – ученики начальной и средней школы, хотя и в старших классах, эта речевая патология тоже встречается.

Кроме морфологии при дизорфографии страдает синтаксис – соблюдение правильной пунктуации на письме. Когда орфографические ошибки на письме приобретают стойкий характер, это ведёт к хронической неуспеваемости ребёнка по многим предметам.

Симптомы нарушения:

- сложности в усвоении терминологии, неспособность понять и запомнить, что такое слово, звук, слог, предложение, глагол, прилагательное и т. д.;

- зазубривание правил правописания без понимания их смысла;

- неумение обобщать изученный материал, делать выводы, пересказать содержание;

- неумение привести пример на только что изученное правило, применить его на письме;

- подбор одинаково звучащего слова для проверки безударных гласных, а не родственного и однокоренного;

- неумение выделить части слова: суффикс, корень, окончание, приставка;

- нехватка или чрезмерное количество знаков препинания в предложениях.

В основе проявления дизорфографии лежит недоразвитие психических функций, отвечающих за формирование специфических умений, нужных для освоения письмом, грамотной письменной речью. Это связано с ослаблением здоровья ребёнка, последствиями минимальной мозговой дисфункции (ММД), полученной во внутриутробном, перинатальном периоде, в раннем детстве.

Другие причины неусвоения правил родного языка:

- следствие общего недоразвития речи;

- следствие фонетико-фонематического недоразвития речи (ФФН);

- нарушение неречевых психических функций (память, внимание, переключаемость с одного вида деятельности на другой, проблемы с синтезом и анализом);

- сочетание изучения большого объёма материала с недостаточным темпом развития психических функций;

- неумение осваивать учебный материал в быстром темпе, когда ошибки возникают в условиях дефицита времени и не возникают при работе в медленном темпе.

В отдельных случаях дизорфография возникает тогда, когда к её появлению, казалось бы, нет явных предпосылок. То есть, ребёнок умеет выделять звуки из слова, производить звукобуквенный анализ, различает сложные изображения, но допускает ошибки из-за неумения сконцентрировать внимание, запомнить и воспроизвести продиктованный учителем текст.

Виды дизорфографии

Существует несколько степеней речевой патологии. Они зависят от трудностей, преодолеваемых школьниками, от типа орфограмм, в которых они допускают наибольшее количество ошибок:

- Эта группа содержит ошибки в орфограммах высокой степени трудности – парная и двойная согласная, безударная гласная в корне, непроизносимая согласная.

- Во второй группе находятся орфограммы средней тяжести – непроверяемые слова, прописная буква в именах и отчествах, в названиях географических объектов.

- В третьей группе находятся лёгкие орфограммы – обозначение мягкости согласных на письме.

Способы коррекции нарушения

Обычно взрослые списывают плохую успеваемость ребёнка на лень и отсутствие прилежания, к специалистам родители обращаются слишком поздно.

Поскольку в основе речевого нарушения лежит недоразвитие психических процессов, лучше, когда коррекцией дефекта занимаются несколько специалистов:

- логопед;

- психолог.

С переходом в 3–4-й класс детям предлагаются более сложные виды деятельности по освоению родного языка (сочинение, изложение), поэтому количество ошибок у школьников с дизорфографией возрастает многократно, что приводит к падению успеваемости и низким оценкам в дневнике.

Для облегчения овладения орфографическими правилами детям предлагается система последовательных грамматических действий, каждое из которых закрепляется отдельно. Лишь после прочного усвоения одной операции переходят к следующему этапу. Педагог не ограничивается одним видом отработок, параллельно использует грамматические обобщения для создания стойкой системы родного языка.

Примеры упражнений, предлагаемых на занятиях логопедом:

- подобрать прилагательные к существительному (птица домашняя, яркая, серая, быстрая, пугливая; море синее, спокойное, тёплое, солёное, бескрайнее);

- подобрать существительные к глаголу (падает снег, листья, ваза, камень, мяч) и наоборот (созрел лимон, созрело яблоко, созрела слива, созрели фрукты);

- найти все однокоренные слова на картинке (лес-лесник, лесовоз, лесополоса, лесной);

- отгадать картинку и объяснить угаданное выражение («клевать носом»);

- собрать предметы в пары, подобрать к ним обобщающее слово, задать вопрос (слон-зебра животные жарких стран, вопрос кто?);

- объединить слова в словосочетания;

- назвать предмет, зная его части, задать вопрос (клюв, лапки, крылья – птица (кто?);

- назвать нужное существительное по аналогии (дядя и … тётя, сын и … дочь);

- назвать место работы (повар — кухня, врач — больница) или необходимый инструмент (ножницы — парикмахер, кисть — маляр);

- написать как можно больше слов с одинаковыми гласными, например, «О» (ворона, золото, хороший и др.);

- зашифровать ударную гласную в слове схемами;

- разложить картинки под символами рода (кот — мужской род, корова — женский, солнце — средний);

- образовать из существительного прилагательное (кольцо из золота – золотое, но не золотистое, варенье из сливы — сливовое, а не сливное или сливочное).

Параллельно проводится работа по развитию памяти, внимания, мышления, воображения. Специалисты обучают детей навыкам самоконтроля, совершенствуют устную речь, умение действовать по определённому алгоритму.

Советы родителям

Главное, что могут сделать для своего ребёнка родители — создать для него благоприятный психологический климат на время коррекционной работы. Школьник и так находится под прессом ситуации, и настроение у него зачастую не самое радужное, а тут ещё взрослые травмируют ребёнка, постоянно указывая ему на речевые ошибки.

Следствием этого может быть то, что ребёнок замкнётся, и вместо так необходимого ему общения речь замедлит своё развитие, не будет совершенствоваться и обогащаться, что приведёт к проблемам социальной адаптации в коллективе. Поэтому важно проявлять терпение и снисходительность для благополучного разрешения ситуации.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Дизорфография проявляется как изолированно (с определенными симптомами в виде стойких характерных ошибок), так и в структуре сложного нарушения – общего недоразвития речи (ОНР). Нарушение усвоения правописания у младших школьников с ОНР (IV уровень) часто сочетается с нарушениями устной и письменной речи.

При этом наибольшее количество ошибок отмечается в следующих случаях:

- При правописании проверяемых безударных гласных в корне.

- В ходе воспроизведения слов с непроверяемым написанием в корне.

- В случаях переноса слов.

- При написании прописной буквы в именах, отчествах и т.д.

- Учащиеся не усваивают написания ЧН, ЧК, СТН и т.д. и др.

Распространенность дизорфографии: среди учащихся начальных классов с ОНР, обучающихся в массовой школе дизорфография отмечается у 80% второклассников, у 90 % третьеклассников и у 90% четвероклассников. Причем 33% детей с ОНР (IVуровень) страдают тяжелой формой дизорфографии, 40% – средней и 27% – легкой формой дизорфографии.

Приоритетные направления коррекционного воздействия по устранению дизорфографии определяются структурой данного нарушения у каждого ребенка или у группы школьников.

В работе по устранению дизорфографии особое внимание уделяется предварительному и текущему видам самоконтроля. Это вызвано тем, что дети с дизорфографией не умеют прогнозировать и определять «ошибкоопасные» места слов до их написания и во время письма. Поэтому формирование орфографических навыков направлено прежде всего не на исправление, а на предупреждение ошибок, профилактику появления дизорфографии.

Симптомы дизорфографии:

- Ребенок не может запомнить и часто смешивает такие термины, как «звук», «слог», «слово» и некоторые другие.

- Содержание правил правописания усваивается детьми с данной речевой патологией формально и в более длительные сроки по сравнению с одноклассниками в норме.

- Ребенку практически недоступна система суждений и умозаключений, благодаря которым возможно выделение искомых слов (проверочного и проверяемого), а также цепочка действий и операций по их осуществлению.

- Невозможность самостоятельно, своими словами пересказать содержание орфограммы, сделать обобщение, вывод.

- Неверные примеры слов на пройденные орфограммы.

- Грамматические признаки орфограмм обычно усваиваются формально (например, при проверке безударных гласных в корне вместо родственных слов подбираются слова, сходные по звучанию).

- Трудности усвоения операций и способов проверки слов (например, при определении морфемного состава слова и дальнейшем подборе цепочки родственных слов).

- Дети с дизорфографией не выделяют «ошибкоопасные» места в словах, подчиняющихся морфологическому принципу письма (например, корень, окончание, приставку или суффикс). Написание таких слов требует определенной многооперационной проверки.

- Самопроверка не дает положительных результатов.

Без целенаправленной коррекции дизорфографии у третьеклассников по сравнению с второклассниками количество ошибок морфологического характера не уменьшается, а значительно увеличивается.

Что нужно сделать, чтобы избежать появления дизорфографии

|

Для орфографически правильного письма |

|

|

Чтобы сформировать |

Надо владеть |

| Процессы усвоения таких абстрактных грамматических понятий, как «звук», «буква», «слог», «слово», «имя существительное», «склонение» | Рядом мыслительных действий (анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, обобщения, классификации и некоторых других). |

| Написание окончаний имен существительных, имен прилагательных, глаголов, наиболее часто употребляемых суффиксов | Элементарными представлениями об основных временных и количественных отрезках, умением сравнивать, находить сходство и различие. |

| Усвоение графических изображений букв, условных обозначений, таблиц и схем | Сформированным зрительным восприятием и ориентировкой в пространстве |

| Усвоение правил правописания | Развитой мелкой моторикой рук, сформированными каллиграфическими навыками |

| Орфографический навык | Высоким уровнем развития процессов абстракции, основанных на приемах звукобуквенного анализа, синтеза, формирования представлений; умении оперировать грамматическими понятиями («звук», «буква», «слово» и т.д.), а также процессов запоминания, сохранения и воспроизведения. |

| Языковые обобщения | Сформированными операциями сравнения, сопоставления, определения сходного и различного. |

| Усвоение орфограмм | Сформированными операцияями систематизации и классификации |

| «Языковое чутье» (система определенных языковых связей, довольно высокая степень практического владения морфологическими и синтаксическими обобщениями, сформировавшимися на «дограмматической» ступени речевого развития детей. | Достаточно развитым фонематическим слухом, формирующимся в дошкольном возрасте в речевой деятельности (в процессе аудирования, говорения) и под воздействием специальных упражнений. |

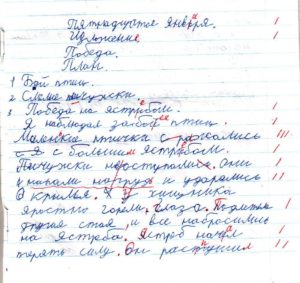

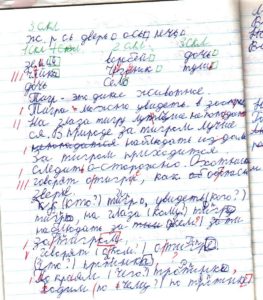

Примеры ошибок, характерных для дизорфографии.

При установлении грамматической связи слов в словосочетании вылез из ручья дети чаще всего задают семантический вопрос: вылез «Зачем?», «Как?» из ручья.

При назывании букв используются названия звуков, в ряде случаев искажают их: (буквы К, Р, С обозначают как «кэ», «рэ», «сэ»).

Дети забывают названия частей речи, не умеют различать лексическое и грамматическое значение слова («Зима – это прилагательное. Зима – какая?»).

Учащиеся испытывают затруднения при определении рода и числа имен существительных, имен прилагательных и глаголов, не умеют пользоваться памяткой для морфологического разбора слов.

При выполнении упражнений читают все задания сразу, а не по отдельности. Часто переспрашивают (уточняют) содержание инструкции.

При определении ударного звука указывают безударный («в слове школа ударный звук [а]»). Вместо ударного звука называют ударный слог, верный или искаженный по структуре («я нашла ударный звук в слове «букет» – «кет», а в слове «унесённые» – «свё»).

Трудности усвоения и применения правил учащимися данной категории проявляются и в смешении соответствующих алгоритмов действий. ( На вопрос логопеда Как определить количество слогов в слове? Ребенок отвечает после длительной паузы: «Надо…нужно…поставить слово…изменить слово так…» После подсказки педагога: Можно ли определить количество слогов, зная количество гласных? Следует ответ ученика: Сколько слогов, столько гласных.)

Самым трудным для второклассников с дизорфографией является анализ предложений, состоящих из четырех и более слов (у третьеклассников – из пяти и более слов, как правило, без предлогов).

Дети допускают следующие искажения слов: изменение данной словоформы (узнают – «узнавали»); добавление слов, сходных с устойчивыми оборотами устной речи (много – «много разов»); объединение в одно слово предлога и стоящего за ним существительного («науроках»), замена частей речи (много – «многих»).

Учащиеся увеличивают и сокращают количество слов в предложении; заменяют слова по смысловому сходству (собирают – «рвут»); изменяют время глаголов (сажают – «сажали»); падежных форм существительных множественного числа («сажают дерева»).

Лишь небольшая часть детей с дизорфографией овладевает синтезом предложений из слов, данных в беспорядке (в начальной и определенной грамматической форме):

- повторяются слова в начальной форме («На пруду мальчики ловить рыбу»);

- воспроизводится фрагментарное предложение с пропуском подлежащего («На пруду ловить рыбу»);

- сокращается количество слов в предложении («Дети пошли собирать в лес грибы» вместо Дети собирают грибы в лесу);

- добавляются слова в предложении («Дети пошли собирать в лес грибы» вместо Дети собирают грибы в лесу);

- заменяются предлоги (на-в, на-под, на-из, в-из);

- изменяются формы слов (собирали – насобирали).

В большинстве случаев дети неаргументированно называют количество слогов в слове:

- в качестве слога часто выделяется согласный звук, стоящий в начале, в середине или в конце слова («бу-л-ка», «с-тол», «э-кс-ка-ва-то-р»);

- несколько слогов («бе-реза», «зе-мляника»);

- опускаются гласные, стосящие в середине слов («б-л-ка», «э-кск-ва-та-р»), а также согласные при их стечении в четырехсложных словах («э-к-с-а-ва-т-ор»).

Несформированность морфологических обобщений о значимых частях слова, фрагментарность знаний о делении слов, неумение применить знания на практике, отсутствие алгоритма действий и системы знаний обусловливает следующие ошибки:

- отрыв одной или нескольких букв от корня («прог-ре-мел»);

- одной гласной от окончания («на-сту-пи-л-а»);

- одной конечной согласной, являющейся частью суффикса («про-гре-ме-л»);

- перенос частицы («со-би-ра-ть»).

У учеников третьих классов с дизорфографией подобные нарушения приобретают стойкий характер и проявляются в более выраженной степени, чем у второклассников с данной речевой патологией. Это свидетельствует о том, что без целенаправленной работы у школьников данной категории не происходит спонтанного совершенствования навыков слогового анализа.

Недостаточная сформированность операций различения звуков, нечеткость слухового и кинестетического образа слова, недоразвитие звукового анализа как сложного умственного действия приводит к следующим ошибкам:

- при перечислении звуков в слове шуба: «шу», «бэ», «а» или «шу», «ба»;

- пропуск звука [т] при стечении трех согласных, включающем два глухих звука (например, [фтр] и [тсн] в словах завтрак и подснежник);

- смешение понятий «звонкие»-«глухие», «гласные-согласные» звуки («В слове «подушка» «по» – звонкая»);

- искажение названий букв («В слове «браконьер» «рэ» – звонкая»).

Бедный словарный запас, неумение определять разницу между лексическим и грамматическим значениями слова вызывает следующие ошибки:

- при подборе синонимов учащиеся прибегают к словоизменению, к подбору родственных слов (сердечный – сердце, рыбачить – рыбак) или к лексической оценке значения слов (сердечный – хорошо(ий)), вместо подбора синонима к имени прилагательному называют другую часть речи, по аналогии «предмет и его признак» (колючий – ежик);

- при объяснении значения имен прилагательных выделяются лишь отдельные черты лексического значения слов (нарисованная – «значит кисточкой нарисованная»), смешиваются лексическое и грамматическое значение слов («чайная – это какая? быстрый – это какой?»), выделяются незначительные признаки (чайная – «полезная»);

- при объяснении значения глаголов дети соотносят их с конкретными объектами (читать – книгу), опираются на звуковую оболочку слов (шутить – «это значит шить»), заменяют данную словоформу (читать – «читаем»), или подбирают родственное слово (шутить – «шутка»);

- при объяснении переносного значения слов в словосочетаниях и предложениях объясняют значение лишь отдельных, часто встречающихся словосочетаний (тяжелый характер – «нехороший характер»), обобщенный смысл предложений остается для детей недоступным (Девочка не бежала, а летела к дому. – «У девочки были крылья» или «Она упала»), буквально понимают значение крылатых выражений (золотое сердце – «сердце из золота», тяжелый характер – «тяжело поднять из люка, если он упал в люк»);

- при подборе антонимов дети используют приставку не- (длинный – «недлинный»); изменение данных словоформ (добрый – «добрая»); подбор слов, близких по значению (высокий-«длинный»);

- при объяснении значения слова не выделяют существенных признаков предмета, заменяют описание слов описанием их функционального назначения (пила – «ей пилят», коробка – «чтобы в нее класть кубики, разные яблоки…»);

- названные учащимися слова часто не соответствуют заданной лексической теме (к понятию «дни недели» относят слова «сегодня, позавчера»; «инструмент» – «стружки, опилки»; смешивают понятия «месяцы» и «времена года»).

Школьники с дизорфографией на втором, и даже на третьем году обучения испытывают большие затруднения при распознавании грамматической категории слов. Эти дети хуже определяют грамматическую принадлежность имен прилагательных и глаголов, чем имен существительных.

- при распределении слов на группы (в три колонки) к именам существительным дети с дизорфографией относят глаголы и имена прилагательные (вручает, слабое), к глаголам – имена существительные и реже – имена прилагательные (дружба, звонкий);

- при анализе предложений по членам дети ошибаются при определении практически всех членов предложения. (В предложении «Собака сторожит дом» – главный член (сказуемое) «сторожит», «дом» – подлежащее, потому что сторожит кто? (что?) – «дом».)

Уровень усвоения навыков словоизменения у младших школьников со средней успеваемостью (без патологии) и их сверстников с дизорфографией различен. Наиболее трудными для усвоения являются:

- замена одним предлогом нескольких предлогов (на – над, за – перед, из – под);

- использование ненормативных окончаний имен существительных («мяч над стола»);

- в активном словаре школьников с дизорфографией не отмечается отдельных сложносоставных предлогов (например, из-под, из-за);

- часто употребляются неправильные окончания имен существительных множественного числа (дома – «домы»);

- при выполнении заданий на словоизменение учащиеся основываются на словообразовании (стул – «стульчик») или на семантических ассоциациях (яблоко – «груша», дупло – «нора»);

- частое нарушение согласования имен прилагательных с именами существительными единственного числа женского и среднего родов (синее ведро – синяя ведро);

- при дифференциации глаголов совершенного и несовершенного вида дети не могут безошибочно назвать глаголы (по картинкам), ошибаются при образовании глаголов несовершенного вида с помощью приставок (Девочка оделась – «Девочка наделась»);

- нарушение дифференциации и неточное употребление глаголов единственного и множественного числа («Девочки ездит на коньках» – «Эти тоже ездит на коньках»);

- в процессе словообразования выделяются две наиболее характерные ошибки детей с речевым недоразвитием: неправильное использование суффиксов при словообразовании («лисиная», «рыбиный», «птичячее крыло», «утячее яйцо») и использование вместо словообразования приема словоизменения. При назывании детенышей допускаются такие ошибки, как «у свиньи свиненок, у лошади – лошаденок».

2 класс

Определение частей речи и их грамматических категорий детьми с дизорфографией носит случайный характер:

– они неверно ставят грамматические вопросы к словам (прекрасный – «что?», темно-«где?»);

– не могут определить часть речи, число, род имен существительных и имен прилагательных (книга – «прилагательное, какая? средний род», прекрасный – «кто? глагол, мужской род»);

– большое число ошибок вызывает у школьников определение времени глагола (перешел – «настоящее время»);

-при определении «лишнего» слова дети с речевой патологией опираются прежде всего на степень звукового сходства слов (Из серии слов: конь, конница, коневодство и коньки, в большинстве случаев, дети исключали слова конница и коневодство);

У детей с дизорфографией затруднено понимание и воспроизведение текста.

– отмечаются систематические нарушения как структуры предложения, так и навыков словоизменения. Например, «Утром ранним ребята отправились на рыбалка»;

– в письменных работах выявляются нарушения причинно-следственных связей, недифференцированность временных и пространственных соотношений: до – после, за – около – перед, за – между.

Без целенаправленной коррекции дизорфографии количество ошибок у третьеклассников не уменьшается, а значительно увеличивается по сравнению с второклассниками с данной речевой патологией. Потребность в достижении успешности при выполнении учебных заданий у данной категории детей выражена незначительно (среднегрупповой уровень сформированности находится на низком уровне). Заниженная самооценка чаще всего не адекватна способностям, знаниям и учебно-практическим умениям детей с дизорфографией и ведет к снижению их работоспособности.

Симптоматика дизорфографии у младших школьников с легкой степенью интеллектуальной недостаточности

Усвоение орфографических знаний, умений и навыков учащимися начальной школы (VIII вид) характеризуется специфическими особенностями, по сравнению с детьми с общим недоразвитием речи (IV уровень) общеобразовательных учреждений и речевых школ на протяжении всего обучения.

Наиболее характерной особенностью дизорфографии данной категории школьников является нечеткое владение учебной терминологией. Дети смешивают такие понятия, как «звук» – «буква», «гласные» – «согласные», «слог» – «слово», «слово» – «предложение» и т.д.

Успешному усвоению учебного материала препятствует часто возникающее у детей с нарушением интеллекта охранительное торможение и нарушение взаимодействия первой и второй сигнальной систем. Учащиеся не овладевают лексическим и грамматическим значениями морфем и словоформ. Пересказ правил своими словами, построение системы аргументации, обобщений и выводов проходит со значительными трудностями и специфическими особенностями.

При анализе орфограммы дети с трудом воспроизводят исходное слово, приводят в качестве проверочных слов словоформы других частей речи, неверно определяют их грамматическую отнесенность. Перенос же правила на другие словоформы осуществляется довольно медленно, учащиеся, как правило, опираются при этом на ложные ассоциации.

Учащиеся данной категории не «видят» опасных мест в словах, то есть тех отдельных букв или их сочетаний, которые при письме требуют проверки, дети с трудом выделяют сочетания букв, требующие запоминания. У младших школьников с легкой степенью умственного недоразвития достаточно часто возникают так называемые «ложные правила».

У них отмечается недостаточная сформированность навыков самопроверки, в частности, предварительного, текущего и опосредованного видов самоконтроля. Повышенная отвлекаемость и импульсивность детей снижают уровень их мотивации к усвоению языковой системы и к обучению в целом.

*При подготовке статьи использовались материалы И.В. Прищеповой «Дизорфография младших школьников».