Причины

развития неравномерных осадок

расструктуривания

Наибольшее

влияние на развитие общих осадок могут

оказать осадки расструктуривания

(Sрасстр.),

вызванные нарушением структуры грунтов

основания при отрывке котлованов и

устройстве фундаментов.

К

причинам развития неравномерных осадок

расструктуривания грунтов основания

относятся:

Метеорологические

факторы.

Грунтовые

воды.

Динамические

воздействия.

Грубые

ошибки строителей.

Рассмотрим

эти причины подробнее.

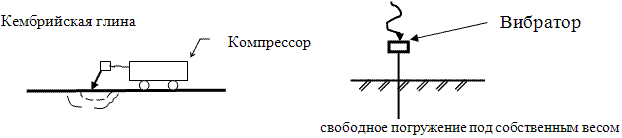

Метеорологические

факторы

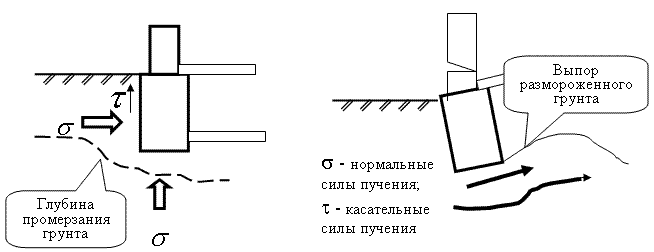

а)

действие мороза (замерзание и оттаивание,

пучение)

Замерзая,

а затем, оттаивая, грунт превращается

в разжиженную массу и резко снижает

свои прочностные характеристики. В

результате возникает вероятность

выпора грунта с развитием поверхностей

скольжения и значительных неравномерных

деформаций.

Оттаивание

промороженного основания, как правило,

происходит также неравномерно (сначала

с южной стороны, затем с северной), что

способствует развитию неравномерных

осадок (см. рисунок).

Схема

нарушения структуры грунта основания

при промерзании за счёт сил пучения и

при оттаивании за счёт снижения

прочностных свойств из-за обильного

водонасыщения основания.

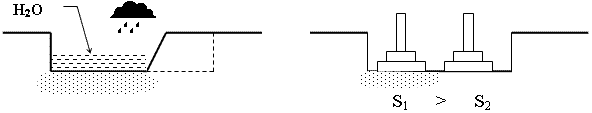

б)

увлажнение грунта (осадки)

Если

котлован разрабатывается частями, то

могут возникнуть условия, когда часть

грунтов основания будет замочена

(атмосферные осадки), что неизбежно

вызовет изменение деформационных

характеристик основания и может привести

к развитию неравномерных осадок. (см.

рисунок).

Схема

возможного нарушения структуры грунта

основания котлована вследствие

неравномерного увлажнения атмосферными

водами.

Поэтому

при отрывке котлована необходимо всегда

иметь наготове насос и приступать к

осушению немедленно. Кроме этого,

следует оставлять недобор грунта на

дне котлована.

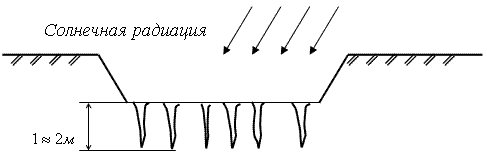

в)

высыхание грунта (действие солнечной

радиации)

Интенсивное

высыхание грунта основания в момент

производства работ по откопке котлована

характерно для южных районов Средней

Азии, Индии, Африки. В этом случае

активная солнечная радиация вызывает

явления усадки естественного основании

(резкое снижение влажности) с образованием

трещин глубиной до 1…2 м (см. рисунок).

Разрушенная структура грунтов основания

создаёт условия развития неравномерности

осадки.

Схема

разрушения первоначальной структуры

грунтов основания, вследствие резкого

интенсивного снижения влажности

(высыхания грунта).

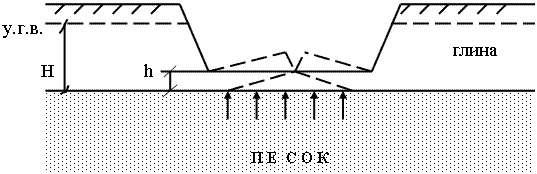

Грунтовые

воды

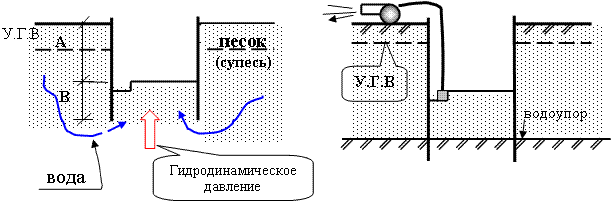

а)

Гидростатическое действие воды

Если

производится выполнение земляных работ

по устройству котлована в глинистом

грунте при высоком уровне грунтовых

вод (У.Г.В.) и хорошо фильтрующем

подстилающем слое (песок), то при

определённых условиях от действия

гидростатического давления воды

возможно поднятие (расструктуривание)

днища котлована. В экстремальных

условиях это явление может привести к

прорыву воды в котлован (см. рисунок).

Схема

влияния гидростатического действия

воды на изменение структуры основания

дна котлована при производстве земляных

работ.

В

принятых обозначениях (см. рисунок)

если Нgw>hgгр

– происходит поднятие основания –

возможен прорыв воды в котлован.

Аналогичное влияние могут оказать и

обычные воды при наличии подстилающего

слоя в виде ленточной глины, поскольку

коэффициент фильтрации такой глины в

горизонтальном направлении в 50…100 раз

больше, чем в горизонтальном направлении

.

Снять

негативное воздействие гидростатического

давления воды на изменение структуры

основания можно искусственным понижением

У.Г.В.

б)

Гидродинамическое действие воды

Производство

земляных работ по откопке котлована в

песчаных грунтах и высоком уровне

грунтовых вод неизбежно требует

крепление стен котлована, как правило,

с использованием шпунтового ограждения.

В этом случае, производя водоотлив

поступающей воды в котлован, будет

создаваться гидродинамическое давление

(см. рисунок).

Схема

развития гидродинамического давления

воды при водопонижении в процессе

откопки котлована в песчаных грунтах.

Гидродинамическое

давление при откопке котлованов в

песчаных (сыпучих) грунтах действует

вверх и, преодолевая силы тяжести песка,

производит его разжижение.

Необходимо выполнять котлован в

шпунтовом ограждении, при этом размеры

шпунта должны соответствовать соотношению

В>А — для уменьшения градиента давления

(см. рисунок), а также осушение из зумфа

(приямка). При наличии в основании слоя

водоупора (шпунт необходимо погружать

в водоупор).

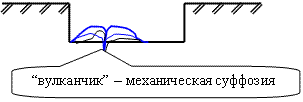

в)

Суффозия химическая и механическая

(вымывание грунта в котлован вместе с

водой)

Поступление

воды в котлован и её постоянное удаление

часто приводит к образованию явления

суффозии (вынос минеральных частиц

грунта потоками воды). Суффозия может

быть как механическая (см. рисунок), так

и химическая. Последняя связана с

наличием растворимых солей и встречается

очень редко.

Схема

нарушения структуры грунта основания

котлована вследствие поступления в

него грунтовой воды с выносом минеральных

частиц (механическая суффозия).

При

механической суффозии могут образовываться

«вулканчики» – вымывание грунта, таким

образом, нарушается структура основания.

В практике строительства были отмечены

случаи, когда диаметр «вулканчика»

составлял до 20 м и высотой до 70 см.

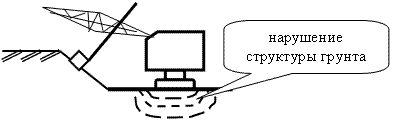

Динамические

воздействия

а)

Перемещение тяжелых механизмов по дну

котлована (опасно при структурно-слабых

грунтах)

Во

время производства земляных работ при

строительстве используются тяжёлые

механизмы, вызывающие во время своей

работы динамические воздействия. Такие

воздействия приводят к нарушению

структуры грунта основания (обычно под

гусеницами экскаваторов, бульдозеров

на глубину до 30 см). Необходимо оставлять

недобор грунта на дне котлована и

снимать этот нарушенный грунт другими

способами, непосредственно перед

началом устройства фундаментов.

Схема

разрушения структуры слоёв грунта

днища котлована при перемещении по

нему тяжёлой строительной техники

(динамические воздействия).

б)

Удары тяжёлых механизмов по дну

котлована, разработка грунта динамическими

методами

Выполнение

земляных работ может производиться

экскаваторами — драглайнами, которые

находятся на бровке котлована и,

сбрасывая свой ковш с высоты нескольких

метров, разрабатывают грунт. В этом

случае при ударе ковша драглайна об

ленточные глины она может разрушаться

на глубину 20…30 см.

Другой

негативный фактор, приводящий к нарушению

структуры грунтов основания – это

использование при выполнении земляных

работ динамического метода в виде

воздействия компрессора (см. рисунок).

Схема

динамических воздействий, приводящих

к нарушению структуры грунта.

Наиболее

чувствительны к динамическим воздействиям

кембрийские глины, которые могут резко

изменить свою структуру. Это свойство

данных глин демонстрируется на правой

схеме выше приведённого рисунка, где

показано, что под действием динамического

воздействия металлический стержень

свободно погружается в грунт под

действием собственного веса и веса

вибратора.

в)

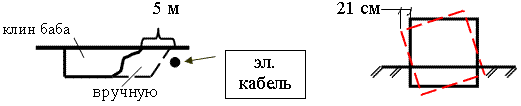

Разрыхление мёрзлого грунта (клин и

шар-бабой – динамическим воздействием)

Влияние

данного фактора рассмотрим на примере,

изображённом на рисунке.

Схема

образования разрушенной структуры

грунта основания под частью здания при

производстве земляных работ в зимнее

время.

При

разработке котлована зимой для рыхления

грунта использовали клин-бабу, а в 5 м

от электрического кабеля разработку

вели вручную с применением отбойного

молотка (требования техники безопасности).

В

результате уже при строительстве здание

получило крен в сторону расструктуренного

(изменившего структуру) грунта (при

надстройке только 3-х этажей горизонтальные

отклонения составили 21 см. В конечном

итоге здание пришлось разобрать и

возводить заново с использованием

других фундаментов).

г)

Динамические воздействия при забивке

свай

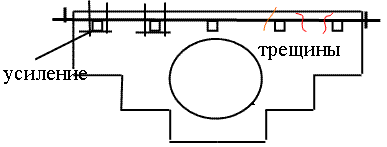

Рассмотрим

данное явление на примере реконструкции

Кировского театра оперы и балета в

Ленинграде в 1960 год (ныне Мариинский

театр г. Санкт-Петербурга), представленный

на рисунке.

Схема

появления осадочных деформаций в

конструкциях здания Мариинского театра

в Санкт-Петербурге (60е годы прошлого

столетия). Причина деформаций — нарушение

структуры грунта при выполнении свай

усиления.

При

строительстве углубления сцены забивали

24 метровые сваи. Образовались трещины

размером 2…3 см – результат динамического

воздействия при забивке свай. Перешли

на правую половину – стали опускать

железобетонные сваи оболочки вдавливанием.

Вынимали грунт из оболочки и заполнили

её бетоном, но трещины продолжали

развиваться. При вдавливании оболочек

происходило выдавливание грунта, т.е.

его перемятие – своего рода динамическое

воздействие. Пришлось срочно делать

усиление здания металлическими тяжами.

Современными

строительными нормами для реконструкции

зданий, динамические воздействия от

забивки свай не допустимы.

Грубые

ошибки строителей

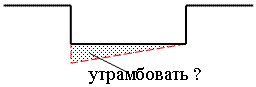

а)

Перебор грунта

Если

при производстве земляных работ

произошла строительная ошибка в виде

перебора грунта (откопка котлована

ниже планируемой отметки), то обычно

выбранный лишний объём грунта засыпается

с уплотнением (см. рисунок).

Схема

возможного нарушения структуры грунтов

основания вследствие строительной

ошибки (перебор грунта) при производстве

земляных работ.

Однако

необходимо учесть, что если даже gупл.=g0

— всё равно грунт потеряет структурную

первоначальную прочность и, следовательно,

возникнет неравномерная осадка.

б)

Обводнение котлована производственными

водами (возможно при аварии водопровода

и т.п.)

Такие

производственные ошибки, безусловно,

нарушают структуру грунта и потому

недопустимы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Навигация:

Главная → Все категории → Фундаменты

Конструктивные мероприятия по уменьшению влияния неравномерных осадок на сооружения

Конструктивные мероприятия по уменьшению влияния неравномерных осадок на сооружения

Во многих случаях возможные неравномерности осадок выравнивают до допустимых значений с помощью фундаментов, имеющих различную глубину заложения (рис. 3.8, а), или при постоянной глубине заложения используют фундамент с изменяемыми размерами подошвы (рис. 3.8, б). Первый вариант применяют в основном в случае изменения деформативных свойств основания по длине здания, а второй — при существенном различии нагрузок, передающихся на фундамент.

Рис. 3.8. Выравнивание осадок:

1 — фундамент; 2 — сильнодеформируемый грунт; 3 — малодеформируемый грунт

Значительного уменьшения неравномерности осадок можно добиться за счет рациональной компоновки зданий и сооружений по высоте и в плане. Для этого необходимо стремиться к созданию такого архитектурно-планировочного решения, которое обеспечило бы более равномерную передачу нагрузки от веса здания на основание.

Как уже отмечалось выше, чувствительность зданий к неравномерным осадкам уменьшается по мере снижения жесткости зданий, а в абсолютно гибких зданиях даже при их значительном искривлении не возникают дополнительные усилия, поэтому для уменьшения чувствительности зданий к неравномерным осадкам необходимо использовать разрезные несущие и ограждающие конструкции. Однако применение гибких конструктивных схем должно быть обязательно обосновано с точки зрения соблюдения технологических и эксплуатационных требований, заключающихся в недопущении , вредного влияния неравномерности осадок на технологические процессы и нормальную эксплуатацию зданий, а также исключение нарушения водостоков, трубопроводов и других коммуникаций.

В условиях городского строительства наиболее чувствительным элементом являются стеновые конструкции. При развитии неравномерных осадок в них образуются дополнительные усилия, которые по достижении определенного значения приводят к образованию трещин. Иногда для исключения возможности образования трещин кладку стен (из кирпичей или крупных блоков) выполняют на медленно твердеющем известковом растворе, который в процес-се твердения способен претерпевать значительные деформации ползучести, тем самым снижая дополнительные усилия.

Однако в большинстве случаев таким простым способом не удается избавиться от образования трещин в стенах, поэтому для предотвращения их развития прибегают к устройству деформацион ных или осадочных швов (рис. 3.9, а — г), которые разрезают здания и сооружения по высоте сверху донизу на отдельные отсеки, приводя к снижению жесткости всего здания. В результате отдельные отсеки получают возможность свободного вертикального перемещения, тем самым снижая чувствительность зданий к местным неравномерностям осадок. Чрезмерно увлекаться устройством деформационных швов не рекомендуется в силу следующих причин:

а) приходится увеличивать пространственную жесткость отдельных отсеков с помощью установки дополнительных связей или увеличения жесткости продольных и поперечных стен;

б) осадочный шов, являясь, по существу, трещиной, предусмотренной проектом, при его некачественном выполнении может продуваться, пропускать влагу и промерзать в зимний период;

в) в зонах расположения осадочных швов усложняется эксплуатация трубопроводов и других коммуникаций, так как они требуют нежесткого крепления;

г) в помещениях, через которые проходят деформационные швы, после завершения стабилизации осадки часто требуется выполнять дополнительные штукатурно-малярные работы;

д) каждый отдельный отсек здания способен получать свою осадку и крен, что может вызвать раскрытие или закрытие осадочного шва, причем последнее может привести к появлению значительных горизонтальных усилий и разрушению участков стен смежных отсеков, поэтому для обеспечения самостоятельности вертикальных и горизонтальных перемещений деформационные швы выполняют с надлежащим зазором (рис. 3.9, д) в продольном и поперечном направлении, а упругая прокладка, расположенная в зазоре, должна обеспечивать непродуваемость даже при увеличении ширины раскрытия в 2 раза.

Рис. 3.9. Расположение и деталь деформационных швов: а — при наличии в основании грунтов различной сжимаемости; б — при различной высоте отдельных отсеков здания; в — при сложной конфигурации здания в плане; г — при различных сроках возведения отдельных частей здания; д — деталь осадочного шва; е — перекрытия подвески в каркасном здании; 1 — деформационный шов; 2 — сильносжимаемый слой грунта основания; 3 — участок здания первого года возведения; 4 — то же, второго года возведения; 5 — упругая прокладка; 6 — перекрытия подвески

В случае развития крена участка сооружения навстречу знак перед 1л изменится на противоположный.

В настоящее время в практике городского строительства имеется тенденция к уменьшению количества деформационных швов до необходимого минимума. Их устраивают при наличии в основаниях грунтов разной сжимаемости (рис. 3.9, а), существенного различия по высоте отдельных участков здания (рис. 3.9, б), если здания имеют в плане сложную конфигурацию (рис. 3.9, в), отдельные части здания возводят в различные сроки (рис. 3.9, г), а также при строительстве протяженных зданий.

Уменьшения чувствительности зданий к неравномерным осадкам в некоторых случаях добиваются за счет увеличения жесткости конструкций с целью обеспечения перераспределения давления, возникающего под подошвой фундаментов. Чем больше жесткость здания, тем меньше вероятность проявления неравномерных осадок, однако тем больше дополнительных усилий возникает в несущих конструкциях. При снижении жесткости способность перераспределения давлений по подошве фундаментов уменьшается, поэтому снижается вероятность уравнивания неравномерности осадок, тем самым вызывая уменьшение дополнительных усилий, возникающих в конструкциях. Величину и характер развития неравномерных осадок, перераспределение давлений по подошве фундаментов и дополнительные усилия, возникающие в конструкциях, можно определить из пространственного расчета сооружения, рассматриваемого совместно с деформируемым основанием.

В результате расчета может оказаться, что при развитии неравномерных осадок в здании возникает прогиб или выгиб (см. рис. 3.1, а, б). Известно, что стеновые конструкции, выполненные из кладки, при изгибе плохо сопротивляются растягивающим напряжениям и хорошо — сжимающим. При прогибе зона растяжения возникает в нижней части здания, а при выгибе — в верхней. При развитии значительных растягивающих усилий в стенах могут образовываться трещины. Поэтому для увеличения сопротивляемости стен растягивающим усилиям в зонах их максимально возможного возникновения устраивают железобетонные пояса (рис. 3.10, а) или применяют армированную кладку (рис. 3.10, б), располагаемые вдоль наружных и внутренних стен. Пояса армирования устраивают ив фундаментной части здания (рис. 3.10, в).

Если в результате расчета не удается достаточно точно определить возможный характер деформации изгиба здания, или в процессе возведения возникает опасность образования трещин еще до устройства поясов в верхней части здания, то пояса армирования располагают в нижней и верхней частях здания (рис. 3.10, г) через 1…2 этажа, причем верхний пояс прижимают нагрузкой от веса кладки верхнего этажа для создания более благоприятных условий его работы.

При возникновении в стенах зданий значительных перерезывающих (поперечных сил) образуются главные растягивающие напряжения, способствующие развитию наклонных трещин над проемамиив простенках, поэтому для их предотвращения применяют либо частое чередование поясов армирования, либо армируют всю опасную зону кладки.

Рис. 3.10. Размещение поясов армирования: 1 — пояса армирования в фундаменте; 2 — пояса армирования в стенах

Рис. 3.11. Образование трещин в кладке при концентрации напряжений:

1 — зона концентрации напряжений; 2 — стена; 3 — фундамент; 4 — си-льносжимаемый грунт; 5 — мало-сжимаемый грунт

Избежать появления наклонных трещин можно также с помощью уменьшения размеров оконных проемов и увеличения ширины простенков. Иногда для создания большей жесткости на участках возможного перекоса применяют более жесткий монолитный фундамент.

В некоторых случаях при неравномерной деформируемости основания, приводящей к перераспределению реактивных давлений по подошве фундаментов (в случае наличия на ограниченном участке по длине стены включений малосжимаемого грунта) (рис. 3.11), в нижних участках стен образуются зоны концентрации сжимающих напряжений. В результате кладка стен может разрушаться, если эти напряжения превысят предельно допустимые значения. В данном случае прочность кладки стен назначают по результатам расчета, учитывающего возможную концентрацию напряжений. В длинных зданиях на участках с неравномерной податливостью основания обычно устраивают осадочные швы (см. рис. 3.9, а).

Когда неравномерные осадки основания становятся опасными для несущих конструкций зданий и сооружений или оказывают крайне неблагоприятное влияние на их эксплуатацию, применяют фундаменты, выравнивающие неравномерные осадки основания. Добиться выравнивания осадок можно устройством несущих конструкций на общий фундамент. Ряд колонн, например, устанавливают не на отдельно стоящие фундаменты, а на ленточные, а иногда фундамент выполняют в виде сплошной плиты под все здание. Использование сплошного фундамента радикально снижает возможные неравномерности осадок вследствие значительного увеличения пространственной жесткости здания, приводя к существенному перераспределению реактивных давлений. Такие фундаменты до минимума снижают дополнительные усилия в несущих и ограждающих конструкциях, однако в большинстве случаев их устройство обходится достаточно дорого.

При сложном напластовании грунтов на строительной площадке бывает трудно оценить податливость основания и прогнозировать неравномерные осадки. В этом случае фундамент проектируют с дополнительным запасом прочности, устраивая дополнительное армирование.

В последнее время многоэтажные здания в условиях современной городской застройки выполняют по каркасной схеме с устройством дополнительных связей в виде диафрагм жесткости и ядер жесткости, в которых наружные стены собираются из навесных панелей, выполняющих в основном ограждающие функции. Являясь самонесущими конструкциями, такие панели обладают крайне малой прочностью при изгибе, поэтому при неравномерной осадке и развитии деформаций перекоса раскрываются швы между панелями, нарушается крепление закладных деталей и в некоторых случаях разрушаются сами панели. Для уменьшения влияния указанных явлений, особенно при сильносжимаемых грунтах, фундаменты многоэтажных зданий выполняют в виде перекрестных лент, сплошных или коробчатых конструкций.

Уменьшение влияния неравномерных осадок удается добиться и использованием особых конструктивных решений, одним из которых является придание сооружению в целом или его отдельным частям строительного подъема. Цри возведении любого здания проектом предусматриваются определенные перемещения, связанные с неравномерными осадками. Для уменьшения их влияния сооружению придают строительный подъем, т. е. сооружение возводят выше на величину ожидаемой осадки. Если возможны неравномерные осадки отдельных частей здания, то их строительный подъем принимается различным в зависимости от прогнозируемых осадок. Это решение оказывается особенно эффективным при строительстве на сильносжимаемых основаниях.

При строительстве высоких зданий с малоэтажными пристройками вследствие разной загруженности основания в несущих конструкциях перекрытий пристройки возможно образование дополнительных усилий (рис. 3.12, а). Устройство осадочного шва (рис. 3.12, 6) между основной частью здания и пристройкой не всегда оказывается эффективным в результате образования крена в сторону более тяжелой части здания. Крен обусловлен неравномерным напряженным состоянием основания, вызывающим неравномерные осадки пристройки (чем ближе фундамент пристройки к основной части здания, тем больше осадка). Чтобы избежать этого неприятного явления, используют два решения. В первом — пристройку отрезают осадочным швом от основной части здания и устраивают разъединительный шпунт (рис. 3.12, в). Для того чтобы избежать перемещения шпунта и передачи нагрузки на основание пристройки, его забивают до более плотного слоя грунта.

Рис. 3.12. Устройство малоэтажных пристроек около высоких зданий

Если в основании отсутствует менее сжимаемый слой, то трение по шпунту снимают с помощью специальных смазок, тем самым предотвращая распространение напряжений в стороны и уменьшая неравномерную осадку пристройки.

Во втором решении торцовые стены пристроек возводят на консолях, выпущенных из несущих конструкций и фундаментов пристройки, а если возникает необходимость — и из стен и фундаментных конструкций многоэтажной части здания (рис. 3.13). Для обеспечения работы консолей под ними создают воздушный зазор, величину которого назначают не менее ожидаемой осадки, чтобы исключить их контакт с грунтом. Длину консолей устанавливают, исходя из анализа совместной работы тяжелой части здания и пристройки после выявления напряженной зоны грунта, формируемой под основной частью здания, и ее влияния на соседний фундамент пристройки.

Рис. 3.13. Устройство консолей на участке с деформационным швом:

1 — осадочный шов; 2 — консоли; 3 — воздушные зазоры; 4— фундамент тяжелой части здания; 5 — фундамент под стену примыкающей части здания

Использование мероприятий, направленных на снижение чувствительности несущих конструкций зданий и сооружений к неравномерным осадкам, часто оказывается экономически более выгодным, чем устройство специальных фундаментов, приводящих к уменьшению неравномерности осадок.

Похожие статьи:

Фундаменты глубокого заложения

Статьи по теме:

- Фундаменты глубокого заложения

- Основания под фундаменты зданий и сооружений

- Техника безопасности при производстве бетонных работ

- Фундаменты под промышленное оборудование

- Фундаменты специальных сооружений

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при строительстве многоэтажных зданий, неравномерные осадки фундаментов которых близки или превышают предельно допустимые. Способ регулирования неравномерных осадок многоэтажного здания с плитным или плитно-свайным фундаментом включает расчет напряженно-деформированного состояния системы «основание-фундамент-сооружение» и перераспределение элементов жесткости системы «фундамент-здание». Перераспределение элементов жесткости системы «фундамент-здание» производят путем размещения дополнительных элементов жесткости в зоне максимальных неравномерных осадок по высоте здания со смещением центров масс и жесткости здания в зону меньших осадок. Технический результат состоит в снижении трудоемкости и обеспечении возможности уменьшения неравномерных осадок многоэтажного здания на всех стадиях строительства. 2 з.п. ф-лы, 1 пр., 7 ил.

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при строительстве многоэтажных зданий, неравномерные осадки фундаментов которых близки или превышают предельно допустимые.

Известен способ строительства зданий на слабых грунтах, который заключается во введении дополнительных армирующих элементов в стены с целью увеличения их жесткости для уменьшения неравномерных осадок.

Недостатком описанного способа является ограниченность его применения, только для кирпичных стен /Б.И. Далматов «Механика грунтов, основания и фундаменты», М., СИ, 1988 г., с.208-211/.

Известен способ снижения уровня неравномерности осадок при строительстве зданий на неравномерно сжимаемых грунтах, который заключается в воздействии на грунты с целью изменения их свойств, способами инженерной мелиорации. В процессе возведения здания или сооружения производят измерения напряжений в конструкциях здания и осадки фундаментов. После каждого цикла измерений проводят прогнозную оценку развития осадок и напряжений к моменту сдачи здания в эксплуатацию. Анализируя полученные данные, делают выводы о необходимости и объемах воздействия на грунт до завершения строительства. При необходимости прекращают возведение здания и осуществляют воздействие на грунт, нагнетанием цементно-песчаного раствора, после чего продолжают строительство в штатном режиме / Патент РФ №2169238, кл. E04B 1/00, публ. 2000 г./.

Недостатком известного способа является то, что он приводит к неоправданному увеличению трудоемкости, себестоимости и сроков строительства из-за сложной технологии производства работ.

Наиболее близким техническим решением к предложенному является способ снижения уровня неравномерных осадок при строительстве зданий, заключающийся в одновременном или раздельном воздействии на грунт, фундамент и конструкцию здания. Воздействие на грунт для его упрочнения осуществляют путем инъекции упрочняющего раствора или введения в грунт армирующих элементов в пределах центральной части здания, а его разупрочнение осуществляют путем инъецирования разуплотняющего раствора или выполнения узкой прорези, либо выполнения рядов скважин в грунте в пределах периферийной части здания. Процессы упрочнения в центральной зоне и разупрочнения в периферийной производятся одновременно. Воздействие на фундамент осуществляют путем увеличения его изгибной жесткости с максимумом в центральной и минимумом в периферийной зоне фундаментной плиты. Увеличение изгибной жесткости осуществляют путем введения ребер переменной жесткости в направлении от периферии к центру или закладкой арматуры в пределах центральной части фундаментной плиты /Патент РФ №2265107, кл. E02D 35/00, публ. 2004 г./.

Недостатком этого способа является то, что при воздействии на грунт инъецированием упрочняющего или разуплотняющего раствора происходит неоднородное изменение напряженно-деформированного состояния, что сложно учесть в расчетах фундамента и приводит к значительному увеличению материалоемкости фундамента. К тому же повышение жесткости фундамента в центральной его части трудоемко и требует длительного времени.

Технической задачей изобретения является снижение трудоемкости и себестоимости строительства за счет обеспечения возможности уменьшения неравномерных осадок многоэтажного здания на всех стадиях строительства.

Поставленная задача решается таким образом, что в способе регулирования неравномерных осадок многоэтажного здания с плитным или плитно-свайным фундаментом, включающем расчет напряженно-деформированного состояния системы «основание-фундамент-сооружение» и перераспределение элементов жесткости системы «фундамент-здание», согласно изобретению, перераспределение элементов жесткости системы «фундамент-здание» производят путем размещения дополнительных элементов жесткости в зоне максимальных неравномерных осадок по высоте здания со смещением центров масс и жесткости здания в зону меньших осадок. Кроме того, после размещения дополнительных элементов жесткости в зоне неравномерных осадок часть элементов жесткости из зоны больших осадок могут удалить со смещением центров масс и жесткости здания в зону меньших осадок. При этом дополнительные элементы жесткости устраивают в процессе или после возведения каркаса здания.

Предлагаемый способ отличается от известного тем, что перераспределение элементов жесткости системы «фундамент-здание» производят путем размещения дополнительных элементов жесткости в зоне максимальных неравномерных осадок по высоте здания со смещением центров масс и жесткости здания в зону меньших осадок.

Перед началом строительства проводят расчеты напряженно-деформированного состояния системы «основание-фундамент-сооружение» с получением данных об осадках фундаментной плиты. В случае возможности возникновения в какой-либо зоне фундамента недопустимой относительной разности осадок устраиваются дополнительные элементы жесткости по высоте здания. Места расположения дополнительных элементов жесткости определяются расчетом. Кроме того, совместно с устройством дополнительных элементов жесткости возможно удаление части элементов жесткости из зоны больших осадок со смещением центров масс и жесткости здания в зону меньших осадок.

Реализация технической задачи также возможна путем устройства дополнительных элементов жесткости как после, так и в процессе возведения каркаса здания. Максимально возможная продолжительность строительства здания без устройства дополнительных элементов жесткости определяется расчетом. Для восприятия горизонтальных нагрузок в местах расположения дополнительных элементов жесткости устраиваются временные связи.

Технический результат заключается в перемещении центров масс и жесткости всего здания, с целью более равномерного распределения нагрузки на фундаментную плиту и, как следствие, уменьшения относительной разности осадок фундамента.

Предлагаемый способ позволяет предотвратить возникновение предельных неравномерных осадок фундамента как до начала, так и во время возведения здания. Количество этажей, на которых выполняют элементы жесткости, достаточное для получения технического результата, определяется расчетом.

Техническая сущность способа регулирования поясняется чертежами, где: на фиг.1 — представлен план многоэтажного здания; фиг.2 — разрез 1-1 фиг.1; фиг.3 — расчетная схема здания с основными несущими элементами; фиг.4 — график изополя осадок фундаментной плиты с проектным расположением элементов жесткости; фиг.5 — то же, что и на фиг.4, вариант с введением дополнительных элементов жесткости; фиг.6 — то же, что и на фиг.4, с введением дополнительных элементов жесткости и удалением проектных элементов жесткости; фиг.7 — то же, что и на фиг.4, с элементами жесткости, выполненными после возведения здания.

Способ осуществляют в следующей последовательности.

Перед началом строительства производят расчеты напряженно-деформированного состояния фундамента с получением данных о местах расположения зоны максимальных неравномерных осадок «а» и зоны больших осадок «б». На естественном или свайном основании 1 бетонируют фундаментную плиту 2. После ее твердения возводят колонны 3, несущие стены 4 и плиты перекрытия 5. Дополнительные элементы жесткости 6 размещают в процессе или после возведения каркаса здания в соответствии с проведенными расчетами.

Пример.

В качестве примера выбрано 10-этажное здание со связевым каркасом и сеткой колонн 6×6 м. В качестве вертикальных несущих элементов выбраны стены толщиной 0,2 м и колонны квадратным сечением со стороной, равной 0,2 м. В качестве горизонтальных несущих элементов — плиты перекрытия, толщиной 0,2 м. Фундамент — плита толщиной 0,5 м, опирающаяся на естественное основание. Модель основания — упругий слой конечной толщины с модулем деформации, равным 25 МПа, и коэффициентом Пуассона, равным 0,2. Материалы несущих конструкций упругие, с модулем деформации, равным 3·107 кН/м2. Расчетная схема представлена на фиг.3.

На фиг.4 приведено изополе осадок фундаментной плиты здания с элементами жесткости стен 4, расположенными в соответствии с проектом. При этом максимальная относительная разность осадок в зоне «а» составляет 3,16·10-3, что больше установленного действующими нормативными документами предельного значения 3·10-3.

Эффект снижения максимальной относительной разности осадок за счет введения дополнительного элемента жесткости приведен на фиг.5. Как видно из приведенного примера, введение дополнительного элемента жесткости 6 приводит к снижению максимальной относительной разности осадок исходной зоны на 60%. При этом в остальных зонах, например «в» и «г», увеличения относительной разности осадок не происходит.

При введении дополнительных элементов жесткости 6 с удалением элементов жесткости 4 из зоны наибольших осадок «б» максимальная относительная разность осадок в зоне «д» снижается на 26% (см. фиг.6), относительно результатов расчета, приведенных на фиг.4.

Эффект снижения максимальной относительной разности осадок за счет устройства элементов жесткости после возведения основного каркаса здания приведен на фиг.7, где показано снижение максимальной относительной разности осадок в зоне «е» на 22%.

Таким образом, изменяя конструктивную схему здания, можно добиться выравнивания осадок фундамента.

1. Способ регулирования неравномерных осадок многоэтажного здания с плитным или плитно-свайным фундаментом, включающий расчет напряженно-деформированного состояния системы «основание-фундамент-сооружение» и перераспределение элементов жесткости системы «фундамент-здание», отличающийся тем, что перераспределение элементов жесткости системы «фундамент-здание» производят путем размещения дополнительных элементов жесткости в зоне максимальных неравномерных осадок по высоте здания со смещением центров масс и жесткости здания в зону меньших осадок.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что после размещения дополнительных элементов жесткости в зоне неравномерных осадок часть элементов жесткости из зоны больших осадок удаляют со смещением центров масс и жесткости здания в зону меньших осадок.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительные элементы жесткости устраивают в процессе или после возведения каркаса здания.

Интернет-журнал «Науковедение» ISSN 2223-5167 http ://naukovedenie. ru/

Том 9, №4 (2017) http://naukovedenie.ru/vol9-4.php

URL статьи: http://naukovedenie.ru/PDF/62TVN417.pdf

Статья опубликована 06.09.2017

Ссылка для цитирования этой статьи:

Степанов М.А., Мальцева Т.В., Краев А.Н., Бартоломей Л.А., Караулов А.М. Устранение прогрессирующего развития неравномерности осадок многоэтажного жилого дома на ленточных свайных фундаментах // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №4 (2017) http://naukovedenie.ru/PDF/62TVN417.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

УДК 624.15, 69.059.3

Степанов Максим Андреевич

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Россия, Тюмень1

Доцент кафедры «Геотехника» Кандидат технических наук E-mail: maxim_stepanov@inbox.ru РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=726858

Мальцева Татьяна Владимировна

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», Россия, Тюмень

Проректор по научной работе Доктор физико-математических наук, профессор

E-mail: maltv@utmn.ru РИНЦ: https://elibrary.ru/author profile.asp?id=632046

Краев Алексей Николаевич

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Россия, Тюмень

Доцент кафедры «Строительные конструкции» Кандидат технических наук E-mail: kraevaln@tyuiu.ru РИНЦ: https://elibrary.ru/author profile.asp?id=546741

Бартоломей Леонид Адольфович

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Россия, Тюмень

Профессор кафедры «Геотехника» Доктор технических наук E-mail: bartolomejla@tyuiu.ru РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=269501

Караулов Александр Михайлович

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», Россия, Новосибирск

Профессор кафедры «Геология, основания и фундаменты»

Доктор технических наук E-mail: karaulov@sstu.ru РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=703507

1 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Володарского 38, к. 337а Страница 1 из 12 http://naukovedenie.ru 62TVN417

Устранение прогрессирующего развития неравномерности осадок многоэтажного жилого дома на ленточных свайных фундаментах

Аннотация. В статье рассмотрены факторы, значительно снижающие надежность свайных фундаментов, вплоть до отказов надземных конструкций и создания аварийных ситуаций. Приведены результаты технического обследования 9-этажного панельного жилого дома в г. Тюмени, построенного на ленточных свайных фундаментах, получившего «сложный» крен, более чем в три раза превышающий предельно допустимые значения. В целях стабилизации деформаций и прекращения их дальнейшего развития предложен комплексный подход усиления, предусматривающий усиление как существующих ленточных свайных фундаментов, так и грунтового основания.

В проведенном исследовании при проведении численного моделирования рассматривались проектные ситуации и их сценарии, как для стадии строительства здания, так и для стадии его эксплуатации, как кратковременные проектные ситуации и их сценарии, так и долговременные. Каждая проектная ситуация и сценарий проверяется на невозможность достижения ни одного из предельных состояний, возникающих в грунтовом основании или подземной части здания, или одновременно в обоих при их взаимодействии. Поэтому численным моделированием выполнялось прогноз поведения системы «основание-фундамент» по двум расчетным сценариям.

В результате исследований выявлено, что для применения свайных фундаментов на слабых грунтах существенное значение имеют такие факторы, как полнота и достоверность данных инженерно-геологических изысканий; корректность принятия расчетных значений несущей способности свай с учетом их взаимовлияния в составе фундамента, консолидации грунтов основания и возможного развития сил «отрицательного» трения, которые не поддаются выявлению на момент испытания сваи.

Ключевые слова: свайный фундамент; комбинированный фундамент; деформации; неравномерная осадка; крен; усиление; цементация; оболочка; численное моделирование; мониторинг

Введение

В настоящее время при строительстве зданий и сооружений повышенной этажности в сложных инженерно-геологических условиях наиболее надежными по праву при сравнении с фундаментами мелкого заложения считаются свайные фундаменты [1 -4]. Доля свайных фундаментов в промышленном строительстве составляет порядка 40 %, в гражданском -50…70 % [5]. Причиной данных тенденций являются действительно более редкие отказы зданий и сооружений, построенных на фундаментах такого типа, что обычно связано с закладываемыми в нормативных документах запасами несущей способности свай (фактические значения которых должны уточняться натурными полевыми испытаниями, с последующим снижением на коэффициент надежности, занижающий несущую способность от 20 до 50 %); неучете работы низкого плитного ростверка; увеличением несущей способности свай во времени и рядом других факторов [2-4]. При этом свайные фундаменты, как правило, работают на существенно меньших осадках по отношению к фундаментам мелкого заложения в аналогичных грунтовых условиях.

Однако существует ряд факторов, на которые стоит обратить особое внимание при выборе свайных фундаментов, которые могут значительно снизить надежность принимаемого

решения. Отсутствие заведения нижнего конца свай в предполагаемые плотные подстилающие слои на нужное расстояние, неучет специфических свойств грунтов основания, а также возникновения сил «отрицательного» трения, которые не поддаются выявлению на момент испытания сваи и т. д. может привести к ситуациям вплоть до отказов надземных конструкций и создания аварийных ситуаций [6-8].

1. Обследование технического состояния многоэтажного жилого дома

В настоящей статье рассматривается техническое состояние 9-этажного, блокированного, двухсекционного, панельного жилого дома с техподпольем и техническим этажом 83 серии в г. Тюмени, а именно блок здания в осях «8-10», включающий две подъездные секции (рис. 1). Жилой дом имеет Г-образную форму в плане, состоит из трех блоков: блоки в осях «1-3» и «8-10» — 9-этажные, блокированные, двухсекционные, панельные дома размерами 13,2×42,0 м и 13,2×45,0 м соответственно; блок в осях «4-7» — 9-этажная угловая кирпично-панельная вставка (рис. 1). Фундаменты — ленточные свайные с использованием забивных свай марки С120.30-8 и монолитного железобетонного ростверка высотой 500 мм (рис. 1) [7].

© 0

Рисунок 1. Схема блокировки здания (составлено авторами)

В 2016 г. (после 8 лет с ввода здания в эксплуатацию) были отмечены деформации блока здания в осях «8-10» в форме крена в сторону южного фасада. При проведении геодезического мониторинга, включавшего создание поверхностной геометрии для оценки фактического положения конструкций (рис. 2); создание поля относительных вертикальных перемещений верхнего уровня ленточного ростверка (рис. 3); наблюдение за развитием осадок во времени, был зафиксирован «сложный» крен в сторону осей «10» и «А», составляющий в абсолютном

значении горизонтальных перемещений по верху здания 210 и 320 мм соответственно, что более чем в три раза превышает предельно допустимые значения. В результате прогрессирующего развития неравномерных осадок фундаментов и горизонтальных перемещений здания, в стыках стеновых панелей и плит перекрытий проявились трещины. По данным мониторинга скорость приращения осадок составляет 0,3-2,0 мм/мес. — стабилизация осадок фундаментов на момент обследования не наступила.

Рисунок 2. Пространственная геометрическая модель здания (общий вид) (составлено авторами)

Рисунок 3. Графическая модель относительных деформаций линии ростверка (составлено авторами)

Согласно результатам обследования, техническое состояние здания определено как ограничено-работоспособное [7]. Появление сверхнормативных неравномерных осадок здания (более 500 мм), приведших к крену в двух плоскостях, связано с несколькими причинами, основными из которых являются:

• Отсутствие под частью здания опирания 12-метровых свай в прочный подстилающий слой песка, находящийся на глубине от 11 до 16 и более метров от низа ростверка (рис. 4);

Рисунок 4. Инженерно-геологический разрез обследуемого блока жилого дома с проектным расположением свайного фундамента (составлено авторами)

• Влияние проявления «отрицательных» сил трения на боковой поверхности сваи, связанного с планировкой территории отсыпкой, не принятой во внимание при проектировании. Согласно расчетам консолидации, выполненным в программном продукте Plaxis, установлена глубина расположения «нулевых точек» [9], так глубина развития деформаций грунта, создающих отрицательное трение, составила 7,8 — 9,44 м (65 — 78,6 % от длины сваи);

• Залегание в пределах 6 метров от низа ростверков пылеватых водонасыщенных рыхлых песков, склонных к разжижению (не обнаруженных при изначальных инженерно-геологических изысканиях), что приводит к общей неравномерной осадки части территории застройки.

2. Технические решения по стабилизации осадок

Учитывая указанные причины образования сверхнормативных неравномерных осадок здания, в целях стабилизации деформаций и прекращения их дальнейшего развития, сопровождающегося прогрессирующим увеличением неравномерности осадок двухсекционного жилого дома, наиболее рациональным был выбран комплексный подход (рис. 5), предусматривающий как усиление существующих ленточных свайных фундаментов, так и усиление грунтового основания [10, 11].

Усиление основания предусматривало выполнение цементации, путем пропитки под давлением верхнего песчаного слоя и направленных гидроразрывов в подстилающем слое глины цементным раствором, для повышения прочностных и деформационных свойств грунтового основания и одновременно создания остаточного напряженного состояния в основании, повышающего несущую способность свай за счет увеличения сил бокового обжатия и соответственно, повышения сил трения по боковой поверхности [10, 12].

Усиление ленточных свайных фундаментов предусматривало их переустройство в комбинированный фундамент за счет выполнения предварительно напрягаемых оболочек между существующими ростверками, трансформирующихся впоследствии опрессовки цементным раствором в плиты переменной жесткости, что позволило включить в работу ненагруженное ранее, грунтовое основание в пролетных частях [10, 13].

При этом переустройство фундамента в сплошную конструкцию выполняет важную технологическую задачу — препятствие выходу инъекционного раствора на поверхность и создание благоприятных условий для упрочнения грунта под зданием [14, 15].

Одним из важных вопросов при обосновании принятого решения по усилению являлось назначение давления предварительного натяжения оболочек и обжатия грунтового основания опрессовкой подоболочечного

пространства [13]. Большее значение давления приводит к большей разгрузке свай и включению в работу грунтового основания между ростверками, однако приводит к большим усилиям растяжения в оболочке и изгибающим моментам в ростверке, а также к возможному эффекту догружения свай нагруженным в пролетных частях основанием при опрессовке. При общем расчетном весе 9-этажной секции порядка 9500 тонн и среднем давлении на условия, было принято давление опрессовки характеристики грунтового основания после

Ж/5 оболочка БО-1 В25 Р200 У^б 1=100мм_

Тощий Оетон (строительный растбор М50) 1=30мм

Пароизоляция «Изоспан»_

Щебень фракции 20-40 1=100 нн_

Профили

ная менорана Р1ап^ег («Технониюль»)

Уплотненный песок сребнеи крупности 1 = перем Рстестйенное основание

Инъектор И1

Инъектор И1

-11,850

Рисунок 5. Предлагаемая схема усиления фундаментов (составлено авторами) основание 140 кПа, учитывая вышеприведенные равное 100 кПа. Прочностные и деформационные цементации вычислялись по методике [16].

Численное моделирование выполнялось в программе PLAXIS с использованием упруго-пластической модели с критерием прочности Кулона-Мора [17].

3. Основные принципы, положения и результаты численного моделирования

Основной сложностью выбора проектных решений является наличие уже свершившихся сверхнормативных осадок и неравномерное их развитие во времени, а также назначение дополнительных допускаемых осадок во времени после усиления.

При проведении численного моделирования рассматривались проектные ситуации и их сценарии, как для стадии строительства здания, так и для стадии его эксплуатации, как кратковременные проектные ситуации и их сценарии, так и долговременные. Каждая проектная ситуация и сценарий проверяется на невозможность достижения ни одного из предельных состояний, возникающих в грунтовом основании или подземной части здания, или одновременно в обоих при их взаимодействии. Поэтому численным моделированием выполнялось прогноз поведения системы «основание-фундамент» по двум расчетным сценариям.

Первый проектный сценарий (Р1) воссоздавал фактическую ситуацию на объекте по упрощенной временной и технологической последовательности.

Второй проектный сценарий (Р2) являлся альтернативным и был призван продемонстрировать развитие ситуации при использовании фундамента, представляющего собой свайный ленточный ростверк, объединенный пологими железобетонными оболочками, с предварительной опрессовкой грунтового основания.

Кроме этого для каждой расчетной ситуации (расчетной фазы PLAXIS) создавалась дополнительная — для определения коэффициента безопасности грунтового основания.

Расчетная модель учитывала инженерно-геологические условия, конструктивные особенности и особенности технологии возведения здания, особенности поведения грунта и конструкций вплоть до достижения рассматриваемого предельного состояния, действующие нагрузки и воздействия (рис. 6).

Рисунок 6. Общий вид моделируемого массива грунта (составлено авторами)

По результатам численного моделирования установлено, что для проектного сценария Р1 деформации грунтового основания (осадки фундамента) имеют значительно большие значения, чем для сценария Р2. Проектный сценарий Р1 демонстрировал значительное снижение коэффициента безопасности грунтового основания — с 4,138 до конечного значения 1,02.

Конечная осадка крайнего ростверка, без учета консолидации, для сценария Р1 составляет -0,316 м, что на 113,5% больше осадки для сценария Р2, равной -0,148 м.

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №4 (июль — август 2017)

http://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru

V Осадки фундамента во времени

1 1 ^^^ Р1. Крайний ростверк Р2. Крайний ростверк

*

О 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

Time [day]

Рисунок 7. График развития осадки фундамента во времени по результатам численного моделирования (составлено авторами)

Конечная осадка крайнего ростверка, с учетом консолидации, для сценария Р1 составляет -0,434 м, что на 69,5 % больше осадки для сценария Р2 равной -0,256 м (рис. 7). Неравномерность осадок для проектного сценария Р1 составляет 0,033 м, для Р2 -0,006 м.

4. Технология выполнения работ

После выполнения подготовительных работ, включающих размещение оборудования, мест складирования материалов и подключение требуемых инженерных коммуникаций, а также размещения бытовых помещений, выполняются работы по усилению ленточных свайных фундаментов и грунтового основания [18].

1. Бурение скважин и установка иньекторов И1 (рис. 5).

2. Оголение ростверков на 2/3 высоты сечения путем откопки песчаного грунта по периметру ростверков.

3. Выполнение отверстий установленного диаметра и глубины в ростверках для установки анкеров.

4. Планировка грунтового основания по координатам из существующего в техподполье песка с уплотнением для сохранения формы при производстве работ.

5. Укладка щебеночного слоя, установка пакеров П1 (рис. 5).

6. Армирование оболочек направляющими (криволинейными) и образующими (прямолинейными) арматурными стержнями.

7. Бетонирование оболочек с соблюдением проектной геометрии и уходом за бетоном, для набора проектного класса по прочности.

8. Предварительное напряжение оболочек, опрессовка основания, путем нагнетания цементного раствора в подоболочечное пространство (выполняется после 70 % набора прочности бетона оболочек).

9. Усилению основания цементацией грунта:

а. шнековым буром вертикально осуществляется бурение скважины;

б. в пробуренную скважину вставляется сборный инъектор из свариваемых между собой секций;

в. в устье скважины осуществляется бетонирование затрубного пространства на глубину примерно 0,5 м для исключения возможного выхода раствора из скважины при инъекции;

г. в миксерной станции осуществляется приготовление инъекционного (закрепляемого) раствора;

д. при помощи растворонасоса осуществляется закачка раствора в инъектор для закрепления грунта и уплотнения основания при давлении 4-6 МПа в три этапа с технологическими перерывами равными 24 ч. каждый. Закрепление ведется по зонам размещения уровней инъекционных отверстий снизу вверх;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

е. после завершения закачки раствора на каждом этапе необходимо промыть инъектор и ствол скважины достаточным объёмом воды для осуществления закачки раствора на следующем этапе.

10. Ликвидация видимой части иньекторов И1 и пакеров П1.

5. Геотехнический мониторинг

Для обеспечение механической безопасности и дальнейшей нормальной эксплуатации наряду с проводящимися работами по стабилизации осадок жилого дома с середины сентября 2016 года проводится геотехнический мониторинг за осадками здания, а, следовательно, их неравномерностью, горизонтальными перемещениями остова здания и раскрытием трещин.

Данные мониторинга подтвердили наличие незатухающего характера неравномерных осадок здания до начала производства работ. Опрессовка подоболочечного пространства относится к 15 марта 2017 года, после которого наблюдается подъем здания в среднем на 1-1,5 мм. После опрессовки имеется некоторое увеличение осадок, очевидно за счет релаксации напряжений в основании, однако впоследствии рост абсолютных значений осадок прекратился. В настоящее время наблюдается стабилизация осадок, геотехнический мониторинг продлится в течение 5 лет.

Выводы

1. В условиях слабых грунтов с неравномерным напластованием или специфическими свойствами, а также при устройстве насыпей возможен риск снижения надежности свайных фундаментов, вплоть до отказов надземных конструкций и создания аварийных ситуаций. Существенное значение имеют такие факторы, как полнота и достоверность данных инженерно-геологических изысканий; корректность принятия расчетных значений несущей способности свай с учетом их взаимовлияния в составе фундамента, консолидации грунтов основания и возможного развития сил «отрицательного» трения, которые не поддаются выявлению на момент испытания сваи.

2. В целях стабилизации деформаций оснований и прекращения их дальнейшего развития, сопровождающегося увеличением неравномерности осадкок двухсекционного жилого дома на свайном фундаменте, предложен комплексный подход, предусматривающий как усиление существующих ленточных свайных фундаментов переустройством их в комбинированный, так и усиление грунтового основания.

3. Установлено, что опрессовка грунтового основания под оболочками включает их в работу без дополнительных осадок и снимает часть нагрузки со свай, что выражается в незначительном подъеме фундамента, до 1,5 мм. В процессе твердения бетонной смеси под оболочками снижения их подъема практически не происходит, что говорит об их надежном включении в работу и передачи значительной части нагрузки на пролетные зоны основания.

4. После опрессовки подоболочечного пространства до начала производства работ по цементации основания зафиксирована стабилизация осадок фундаментов здания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сваи и свайные фундаменты. Конструкции, проектирование и технологии / Под ред. Р. А. Мангушева. — М.: Изд-во АСВ, 2015. — 320 с.

2. Katzenbach R., Arslan U., Moormann Chr. Piled raft foundation projects in Germany. Design Applications of Raft Foundations. Ed. by J. A. Hemsley, Thomas Telford Ltd, 2000, pp. 323-391.

3. Poulos, H. G. Piled-raft foundations — design and applications // Geotechnique, 2001, v. 50, № 2, pp. 95-113.

4. Randolph M. F., Clancy P. Design and Performance of a Piled Raft Foundation. ASCE, GSP 40, pp. 314-324.

5. Бартоломей А. А., Омельчак И. М., Юшков Б. С. Прогноз осадок свайных фундаментов. — М.: Стройиздат, 1994. — 384 с.

6. Пономарев А. Б. Свайные фундаменты как элементы устойчивого строительства// Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. — 2015. — № 1. — С. 103-119.

7. Пронозин Я. А., Мельников Р. В., Киселёв Н. Ю., Корсун Н. Д. Опыт обследования панельного жилого дома в г. Тюмени // Инженерно-геотехнические изыскания, проектирование и строительство оснований, фундаментов и подземных сооружений: сб. тр. Всерос. науч.-техн. конф. по геотехнике; СПбГАСУ. — СПб., 2017. — 323 с. — С. 175-179.

8. Бакрышева В. В., Сахаров И. И., Шашкин К. Г. Анализ работы крупнопанельного здания с платформенными стыками при неравномерных деформациях основания // Инженерно-геотехнические изыскания, проектирование и строительство оснований, фундаментов и подземных сооружений: сб. тр. Всерос. науч. -техн. конф. по геотехнике; СПбГАСУ. — СПб., 2017. — 323 с. — С. 22-28.

9. Мангушев Р. А., Готман А. Л., Знаменский В. В., Пономарев А. Б. Сваи и свайные фундаменты. Конструкции, проектирование и технологии / Под ред. чл.-корр. РААСН д-ра техн. наук, профессора Р. А. Мангушева. — М.: Изд-во АСВ, 2015. -320 с.

10. Степанов М. А. Взаимодействие комбинированных ленточных свайных фундаментов с предварительно опрессованным грунтовым основанием: автореферат дисс. … канд. техн. наук: 05.23.02 / Степанов Максим Андреевич. -Тюмень, 2015 — 25 с.

11. Pronozin Ya. A., Stepanov M. A., Volosyuk D. V. Regulation of the stress-strain state of combined strip pile foundation beds // Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2016, pp. 1-6.

12. Пронозин Я. А., Степанов М. А., Волосюк Д. В. Оценка физико-механических свойств зон предварительно опрессованного грунта основания комбинированных ленточных свайных фундаментов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. — 2015. — № 2. — С. 64-73.

13. Наумкина Ю. В. Усиление ленточных фундаментов с переустройством в сплошную плиту переменной жесткости с предварительным напряжением грунтового основания: автореферат дисс. … канд. техн. наук: 05.23.02 / Наумкина Юлия Владимировна. — Тюмень, 2013 — 24 с.

14. Плитно-свайные фундаменты как способ решения сложных геотехнических проблем / Лушников В. В. [и др.] // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. — 2013. — № 4. — С. 83-86.

15. N. Kiselev, Y. Pronozin, M. Stepanov, L. Bartolomey, D. Keck. Theoretical and Experimental Substantiation for Applicability of a Damping Layer in a Foundation Slab Placed on Soil Bed // MATEC Web Conf. 73 (2016) 01017 DOI: http://dx.doi .org/10.1051/matecconf/20167301017.

16. Ибрагимов М. Н., Семкин В. В. Закрепление грунтов инъекцией цементных растворов. — М.: АСВ, 2012. — 254 с.

17. Найденов А. И., Филимонов Е. А. Численное моделирование возможностей снижения осадок и кренов сооружения за счет цементации основания // Промышленное и гражданское строительство. — 2012. — № 8. — С. 74-76.

18. Ким Б. Г., Волосюк Д. В., Урусов Ф. А. Производство земляных и подготовительных работ при устройстве комбинированных фундаментов // В сборнике: Сборник материалов XV научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов ТюмГАСУ. В двух томах. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет». — 2015. — С. 56-60.

Stepanov Maksim Andreevich

Industrial university of Tyumen, Russia, Tyumen E-mail: maxim_stepanov@inbox.ru

Maltseva Tatiana Vladimirovna

The state agrarian university of the Northern Trans-Ural region, Russia, Tyumen

E-mail: maltv@utmn.ru

Kraev Alexey Nikolaevich

Industrial university of Tyumen, Russia, Tyumen E-mail: kraevaln@tyuiu.ru

Bartholomew Leonid Adolfovich

Industrial university of Tyumen, Russia, Tyumen Russian Federation, Tyumen E-mail: bartolomejla@tyuiu.ru

Karaulov Alexander Mikhailovich

Siberian state transport university, Russia, Novosibirsk

E-mail: karaulov@sstu.ru

Elimination of the progressive development of uneven sedimentation of a multi-storey residential house on tape pile foundations

Abstract. The article considers factors that significantly reduce the reliability of pile foundations, down to failures of aboveground structures and creation of emergency situations. The results of a technical survey of a 9-storey panel apartment building in Tyumen, built on tape pile foundations, which received a «complex» roll, more than three times the maximum allowable values, are given. In order to stabilize the deformations and stop their further development, a comprehensive reinforcement approach is proposed, which provides for reinforcing both existing belt pile foundations and a ground base.

In the conducted study, during numerical simulation, the design situations and their scenarios were considered, both for the construction phase of the building and for the stage of its operation, both short-term project situations and their scenarios, and long-term ones. Each design situation and scenario is checked for the impossibility of achieving any of the limiting states arising in the ground base or the underground part of the building, or simultaneously in both in their interaction. Therefore, numerical simulation performed the forecast of the behavior of the «foundation-foundation» system in two calculated scenarios.

As a result of the research, it was revealed that for the use of pile foundations on weak soils, such factors as the completeness and reliability of the engineering-geological survey data are essential; correctness of acceptance of design values of load-bearing capacity of piles taking into account their mutual influence in the composition of the foundation, consolidation of the base soils and possible development of forces of «negative» friction that can not be detected at the time of pile testing.

Keywords: pile foundation; combined foundation; deformation; uneven sediment; roll; reinforcement; carburizing; sheathing; numerical simulation; monitoring