<strong>Преобразование Конституционного Суда РФ как одно из направлений конституционной реформы</strong>

Конституционная реформа была заявлена в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 15 января 2020 г.<sup>1</sup> В нем Президент признал необходимым внести изменения в Конституцию страны, которые обеспечивали бы «развитие России как правового социального государства». В этой связи были обозначены семь направлений совершенствования Основного Закона, в числе которых называлась судебная система, и в частности Конституционный Суд РФ. Признавалось, что его следует наделить полномочиями по запросам Президента РФ проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным Собранием, до их подписания главой государства, а также оценивать конституционность не только законов, но и иных нормативных правовых актов органов государственной власти как федерального, так и регионального уровней. Кроме того, с тем чтобы «защитить независимость судей, принцип их подчиненности только Конституции и федеральному закону», предлагалось предусмотреть возможность Совету Федерации по представлению Президента РФ отрешать от должности конституционных судей (как и судей Верховного Суда РФ) в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи.

Через пять дней, 20 января 2020 г., Президент РФ внес в Государственную Думу проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» (проект № 885214-7). В пояснительной записке к данному законопроекту новеллы о Конституционном Суде (они были расширены в сравнении с теми, которые назывались в Послании) увязывались с задачей повышения его роли, но какие-либо комментарии по этому поводу отсутствовали.

Названный проект закона Государственная Дума приняла в первом чтении 23 января 2020 г. Дополнительно к нему Президент РФ 2 марта инициировал ряд поправок, в соответствии с которыми, в частности:

изменялось название ранее внесенного законопроекта (он стал именоваться «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»);

устанавливалось ad hoc полномочие Конституционного Суда по запросу Президента провести проверку вступившего в силу Закона о поправке к Конституции РФ на соответствие положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ.

Принятие законопроекта Государственной Думой во втором чтении состоялось 10 марта, а в окончательном, третьем, чтении – 11 марта 2020 г. («за» проголосовали 383 депутата, против – 0, воздержались — 43, все из фракции КПРФ). В тот же день Совет Федерации одобрил Закон о поправке к Конституции РФ («за» проголосовали 160 членов палаты, воздержались – три, и один (В.М. Мархаев, представитель от Иркутской области) голосовал против). Законодательные органы всех без исключения субъектов Российской Федерации одобрили названный Закон 12 — 13 марта. По нашим подсчетам (с участием Б. Каримова и Л. Салыгиной), в голосовании не участвовали 468 депутатов, или 12% от их общего числа; при этом «за» проголосовали 3114, или 78% от числа избранных депутатов<sup>2</sup>, против – 69, или 2%, воздержались – 333, или 8%. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» был подписан и обнародован Президентом РФ 14 марта 2020 г.<sup>3</sup>

Указанный Закон трансформировал статус Конституционного Суда РФ, затронув почти все его элементы: численный состав, компетенцию, порядок назначения на должность Председателя Суда и его заместителя, а также досрочного прекращения полномочий названных должностных лиц и конституционных судей (п. «е», «е.3» ст. 83, ч. 3 ст. 100, п. «ж», «л» ч. 1 ст. 102, ст. 125, ч. 1 ст. 128). Названные изменения не имели доктринального обоснования, не обсуждались научным и судейским сообществом. Обращает внимание и такой факт, что количество и содержание новаций, предложенных Президентом РФ по Конституционному Суду, заметно отличается от итогового варианта Закона о поправке к Конституции РФ. По нашим подсчетам, это относится к восьми конституционным положениям о данном институте (ч. 3 ст. 100, ч. 4, 5.1, 6, 7 ст. 125 Конституции РФ), которые были дополнены и уточнены в ходе рассмотрения законопроекта о поправке к Конституции в Государственной Думе без видимого участия его инициатора.

14 марта 2020 г. Президент РФ направил запрос в Конституционный Суд РФ о проверке Закона о поправке к Конституции РФ на соответствие положениям Конституции РФ, ее гл. 1, 2 и 9. В Заключении Конституционного Суда по данному запросу от 16 марта 2020 г. № 1-З<sup>4</sup> все новеллы, в т.ч. относящиеся к Конституционному Суду, признаны соответствующими положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ. Внесение же депутатами поправок к законопроекту между первым и вторым чтением Суд счел без каких-либо обоснований допустимой практикой, приравняв рассмотрение проекта закона о поправке к Конституции к обычной парламентской процедуре по рассмотрению федеральных законов. Такой подход вряд ли согласуется с Конституцией РФ (ст. 136) в ее истолковании Конституционным Судом<sup>5</sup> и федеральным законодательством<sup>6</sup>.

С учетом названных положений проанализируем конституционные новеллы о Конституционном Суде РФ.

<strong>Определение правовой </strong><strong>природы Конституционного Суда</strong><strong> РФ</strong><strong> </strong> Конституция РФ, принятая в 1993 г., не раскрывала конституционно-правовую природу Конституционного Суда РФ<sup>7</sup>. До некоторой степени это был пробел, если учесть, что Конституция дает краткую характеристику иным федеральным органам государственной власти – Президенту, Федеральному Собранию, Правительству и Верховному Суду (ст. 80, 94, 110, 126). Данный пробел устраняется Законом о поправке к Конституции РФ. Им определяется: <em>«Конституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации» </em>(ч. 1 ст. 125).

Названная новелла – синтез прошлых определений Конституционного Суда, которые получали отражение:

в Конституции (Основном Законе) РСФСР (в ред. от 24.05.1991 г.), где Конституционный Суд характеризуется как высший судебный орган конституционного контроля в РСФСР, осуществляющий судебную власть в форме конституционного судопроизводства (ч. 1 ст. 165). Это определение воспроизводилось в Законе РСФСР от 12 июля 1991 г. «О Конституционном Суде РСФСР» (ч. 1 ст. 1)<sup>8</sup>;

в Конституции (Основном Законе) РФ (в ред. от 21.04.1992 г.), в которой Конституционный Суд назывался высшим органом судебной власти по защите конституционного строя (ч. 1 ст. 165);

в Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации»<sup>9</sup> (далее – Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.), согласно которому Конституционный Суд определяется в качестве судебного органа конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющего судебную власть посредством конституционного судопроизводства (ст. 1).

Вопрос о природе Конституционного Суда как высшего судебного органа конституционного контроля первоначально вообще не вызывал полемики. Отказ от этой характеристики Суда произошел в результате дискуссии, состоявшейся на Конституционном совещании и при последующей разработке Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. Она несла отпечаток текущих политических событий 1993 г., отражала спорные представления тех, кто полагал, что признание Конституционного Суда в качестве высшего судебного органа превращает его как бы в инстанцию, стоящую над судами общей, административной и арбитражной юрисдикций, а также конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации. Вместе с тем Конституционный Суд – высший конституционный и судебный орган в том смысле, что занимает высшее положение в механизме конституционного контроля в государстве, не поднадзорен никаким инстанциям, его решения обязательны, в т.ч. для других высших органов государственной власти, связан при осуществлении судопроизводства только Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. Его компетенция и иные характеристики, в отличие от Верховного Суда РФ, непосредственно закреплены в Конституции РФ (ст. 125), что ставит Конституционный Суд в один ряд с высшими федеральными органами государственной власти — Президентом, Федеральным Собранием и Правительством РФ<sup>10</sup>.

Таким образом, можно констатировать, что рассматриваемая поправка к Конституции РФ, раскрывающая правовую природу Конституционного Суда, объективирует его сущностные черты, представляет собой обновление, основанное на конституционно-правовых определениях Суда начального периода его деятельности.

<strong>М</strong><strong>одификаци</strong><strong>я</strong><strong> полномочий Конституционного Суда</strong><strong> РФ</strong>

Это имело место применительно к <em>рассмотрению жалоб граждан</em>. Конституция РФ (ч. 4 ст. 125) до внесения в неё изменений Законом о поправке к Конституции определяла, что Конституционный Суд по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном законом. С некоторыми уточнениями данную формулу воспроизводил в первоначальной редакции и Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. (п. 3 ч. 1 ст. 3, ст. 96, 97), согласно которому признавалось, что правом на обращение в Конституционный Суд РФ с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе. При этом жалоба считалась допустимой, если закон: 1) затрагивает конституционные права и свободы граждан; 2) применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон.

Впервые указанные положения были изменены Федеральным конституционным законом от 3 ноября 2010 г. № 7-ФКЗ<sup>11</sup>. В соответствии с ним Суд получил полномочие по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверять конституционность закона, примененного в конкретном деле, при условии, что его рассмотрение завершено в суде. Такой подход (в части необходимости подключения к разрешению жалоб иных судов) обосновывался расширением правового принципа субсидиарности, основное содержание которого составляет требование об исчерпании возможностей по защите прав человека одними судами до того, как дело может быть рассмотрено Конституционным Судом<sup>12</sup>. Несомненно, в данном случае учитывалась и практика конституционных судов Германии и Испании, которые рассматривают жалобы граждан только после того, когда они использовали все другие средства судебной защиты, закрепленные законами<sup>13</sup>.

Федеральным конституционным законом от 4 июня 2014 г. № 9-ФКЗ<sup>14</sup> положения Закона о Конституционном Суде в части допустимости жалобы вновь были уточнены: Суд обрел возможность рассматривать жалобы на нарушение законом конституционных прав и свобод, если, в частности, «закон применен в конкретном деле, рассмотрение которого завершено в суде, при этом жалоба должна быть подана в срок не позднее одного года после рассмотрения дела в суде» (п. 2 ст. 97). Иными словами, в российском конституционном судопроизводстве появился срок подачи жалобы.

Согласно новой редакции Конституции РФ (п. «а» ч. 4 ст. 125), Конституционный Суд проверяет <em>«по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан – конституционность законов и иных нормативных актов, указан</em><em>ных в пунктах </em><em>“</em><em>а</em><em>”</em><em> и </em><em>“</em><em>б</em><em>”</em><em> настоящей статьи, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты»</em>. Дополнительным «бонусом» для граждан становится возможность обжалования в порядке конституционного судопроизводства, кроме законов, также нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, конституций республик, уставов и иных нормативных актов субъектов Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Федерации. Однако ужесточаются критерии подачи конституционной жалобы: она допустима не просто, когда рассмотрение конкретного дела заявителя завершено в суде, а при условии, что «исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты». Такой порядок обращения в Конституционный Суд, как сказано в его Заключении от 16 марта 2020 г., обеспечит эффективность обжалования в рамках согласованного функционирования всех судов. Поэтому, приходит к выводу Суд, «требование об исчерпании иных предусмотренных законом способов судебной защиты в качестве условия допустимости жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации не вступает в противоречие с правом граждан на судебную защиту (статья 46, часть 1, Конституции Российской Федерации) и, более того, будет способствовать его реализации».

Т.Г. Морщакова (судья Конституционного Суда РФ с 1991 по 2002 г.), системно анализируя указанное нововведение, не разделяет позицию Конституционного Суда<sup>15</sup>. В частности, она вполне справедливо констатирует, что уровень защиты прав граждан понижается, поскольку они получают возможность направить жалобу в Конституционный Суд, пройдя в течение длительного времени апелляционную, две кассационные и надзорную инстанции, причем в ситуации уже исполняемого решения. Следствием этого станет то, что право конкретного гражданина не будет восстановлено – даже если Конституционный Суд признает его конституционные права нарушенными. Такие нововведения, добавляет Т.Г. Морщакова, имеют право на существование только, если судебные инстанции, проверяющие судебные акты, могут считаться эффективными средствами правовой защиты. Статистика по делам и в Конституционном Суде, и в Европейском Суде по правам человека не подтверждает данное качество национальных судебных инстанций.

Было изменено и полномочие Конституционного Суда РФ в специальной процедуре <em>рассматривать дела о возможности исполнения Российской Федерацией решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человек</em> (п. 3.2 ч. 1 ст. 3, ст. 104.1 — 104.4 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г.)<sup>16</sup>. Законом о поправке к Конституции РФ этому полномочию придается конституционное значение, причем в расширительном (в сравнении с положениями вышеуказанного Федерального конституционного закона) ключе. В настоящий момент в Конституции РФ записано: Конституционный Суд РФ <em>«в порядке, </em><em>установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации» </em>(п. «б» ч. 5.1 ст. 125). В Заключении Конституционного Суда на указанный Закон обращается внимание на то, что закрепляемое положение в единстве с положением о возможности не исполнения Россией решений межгосударственных органов, противоречащих Конституции РФ (ст. 79), не предполагает отказа Российской Федерации от соблюдения самих международных договоров и выполнения международных обязательств, а потому названные положения не вступают в противоречие со ст. 15 (ч. 4) Конституции РФ. Данный механизм, поясняет Конституционный Суд, предназначен не для утверждения отказа от исполнения международных договоров и основанных на них решений межгосударственных юрисдикционных органов, а для выработки конституционно-приемлемых способов исполнения таких решений Российской Федерацией при неуклонном обеспечении высшей юридической силы Конституции РФ в российской правовой системе, составной частью которой являются односторонние и многосторонние международные договоры России, в т.ч. предусматривающие соответствующие правомочия межгосударственных юрисдикций. Принимая это во внимание, нельзя не согласиться и с тем, что подобное регулирование, как вполне обоснованно полагает Е. Мишина, свидетельствует о нарастающем риске упразднения примата международного права, установленного ст. 15 (ч. 4) Конституции РФ, и возвращении к изоляционизму и советской доктрине трансформации, в силу которой международное право и национальное право СССР были двумя независимыми системами; подписывая международные договоры, Советский Союз мог не исполнять их положения частично либо полностью во внутреннем правопорядке<sup>17</sup>.

Состоялась модификация <em>полномочия, касающегося принятия Конституционным Судом РФ типов итоговых решений и их юридических последствий.</em> Конституция РФ (ч. 6 ст. 125) до внесения в неё изменений Законом о поправке к Конституции определяла: акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции РФ международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. В первоначальной редакции Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. (ст. 79, 87, 91, 100) закреплялось, что Конституционный Суд РФ вправе принимать решение о признании проверяемого правового акта соответствующим либо не соответствующим Конституции РФ. Федеральным конституционным законом от 3 ноября 2010 г. № 7-ФКЗ в ст. 79 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. было внесено дополнение (ч. 5), которым придавалось обязательное юридическое значение позиции Конституционного Суда относительно того, соответствует ли Конституции РФ смысл нормативного правового акта или его отдельного положения, придаваемый им правоприменительной практикой, выраженной в постановлении Суда; данная позиция подлежала учету правоприменительными органами с момента вступления в силу соответствующего постановления Конституционного Суда. Этим легализовывалась устойчивая практика Конституционного Суда РФ по вынесению постановлений с выявлением конституционно-правового смысла оспариваемой нормы (таких постановлений в период с 1995 по 2019 г. было принято 254, или 42% от их общего числа<sup>18</sup>).

Федеральный конституционный закон от 28 декабря 2016 г. № 11-ФКЗ<sup>19</sup> внес новые изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. (ст. 79, 87, 100) в части, касающейся принятия Конституционным Судом постановлений о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений соответствующими Конституции РФ в данном Конституционным Судом РФ истолковании. Такое истолкование является общеобязательным. Исключается любое иное истолкование при применении указанных актов или их отдельных положений. При этом последствия подобных постановлений такие же, как установленные для случаев признания нормативного акта или договора либо их отдельных положений не соответствующими Конституции РФ, т.е. дела граждан и их объединений как участников конституционного судопроизводства подлежат пересмотру компетентным органом в обычном порядке.

Закон о поправке к Конституции РФ 2020 г. завершил процесс легитимации указанного типа решений Конституционного Суда, определив: <em>акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом РФ, не подлежат применению в ином истолковании</em> (ч. 6 ст. 125 Конституции РФ).

Полномочие Конституционного Суда РФ принимать решения, наполняющие проверяемую норму конституционно-правовым смыслом, демонстрирует уважительное отношении Суда к законодателю, обеспечивает стабильность и одновременно корректировку правового регулирования и правоприменения. При этом Конституционный Суд усиливает свое влияние на судебную практику, обретает черты надзорной инстанции (по конституционным вопросам) в судебной системе<sup>20</sup>. Вместе с тем следует согласиться, что не во всех случаях уместно принятие Конституционным Судом подобных решений. Они, как вполне обосновано полагает Е.В. Тарибо, должны исключаться, и Суд обязан признавать проверяемую норму неконституционной в ситуациях, когда, во-первых, данная норма является санкцией или носит запретительный характер и нарушает конституционные права, и, во-вторых, если норма обладает неопределенностью как допускающая несколько толкований, не вступающих в противоречие с Конституцией РФ<sup>21</sup>.

<strong>Новые полномочия Конституционного Суда РФ</strong><sup>22</sup>

Одним из них является <em>полномочие Конституционного Суда по запросу Президента РФ проверять конституционность проектов законов о поправке к Конституции РФ (</em>п. «а» ч. 5.1 ст. 125 Конституции РФ).<em> </em>Оно согласуется с предназначение Суда — осуществлять конституционное судопроизводство в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории Российской Федерации<em> </em>(ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г.). Отсутствие конституционного контроля за законами о поправках к Конституции РФ справедливо определялось как ограничение судебного гарантирования Конституции<sup>23</sup>. Это, отметим, находило понимание и со стороны Конституционного Суда, который в одном из своих определений (от 17.07.2014 г. № 1567-О<sup>24</sup>) признавал возможным проведение проверки законопроектов о поправке к Конституции РФ с точки зрения их соответствия положениям гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ, но при условии, что такое полномочие будет закреплено в Конституции РФ и Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации».

Порядок рассмотрения названных запросов, надо полагать, будет регулироваться в указанном Федеральном конституционном законе. В этом случае целесообразно учесть зарубежный опыт<sup>25</sup>. Он имеется, в частности, в Румынии, где Конституция наделяет Конституционный суд полномочием высказываться о конституционности законов до их промульгации по ходатайству Президента, Председателя одной из палат, Правительства, Верховного суда правосудия, не менее 50 депутатов или не менее 25 сенаторов, а также в обязательном порядке – об инициативах пересмотра Конституции (п. «а» ст.144). Закон Румынии от 18 мая 1992 г. № 47 «О Конституционном суде»<sup>26</sup>, регламентируя процедуру оценки конституционности инициатив пересмотра Конституции, определяет (ст. 19 — 21): до подачи в парламент ходатайства о возбуждении законодательной процедуры законопроект или законодательное предложение вместе с заключением Законодательного совета должны передаваться в Конституционный суд, который должен принять решение о соблюдении конституционных положений относительно такого пересмотра в течение 10 дней; указанное решение принимается большинством в две трети голосов количества судей; законопроект или законодательное предложение может представляться на рассмотрение парламента только вместе с названным решением Конституционного суда; решение последнего относительно закона о пересмотре Конституции выносится в течение пяти дней после его принятия; если конституционные положения о пересмотре не были соблюдены, то парламент должен привести данный закон в соответствие с решением Конституционного суда.

При конкретизации полномочия Конституционного Суда о проверке законопроекта о поправке к Конституции РФ в порядке ст. 128 (ч. 3) Конституции можно было бы для уравнивания положения участников конституционного процесса расширить круг субъектов, имеющих право направлять соответствующие запросы в Суд, за счет тех, кто наделен правом инициировать поправки в Конституцию, а также предусмотреть условия, при которых была бы возможность последующего официального толкования Конституционным Судом конституционных норм, по которым он высказался в порядке превентивного контроля.

Законом о поправке к Конституции РФ 2020 г. Конституционный Суд наделен еще одним полномочием по осуществлению предварительного контроля — <em>по запросу Президента РФ проверять конституционность проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также принятых в </em><em>порядке, предусмотренном ч.</em><em> 2 и 3 ст</em><em>. 107 и ч.</em><em> 2 ст. 108 </em><em>Конституции РФ,</em><em> </em><em>законов до их подписания Президентом РФ </em>(п. «а» ч. 5.1 ст. 125 Конституции РФ). В первоначальном виде проекта закона о поправке к Конституции РФ, предложенном Президентом РФ, названное полномочие увязывалось только с изменениями, вносимыми в ч. 3 ст. 107 и ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, в соответствии с которыми Президент РФ вправе (т.е. в факультативном порядке) после того, как к нему поступает ранее отклоненный им федеральный закон и ему надлежит в течение семи дней его подписать и обнародовать, в течение этих семи дней Президент либо исполняет указанную обязанность, либо обращается в Конституционный Суд с запросом о проверке конституционности названного федерального закона. Срок для подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса Конституционным Судом РФ. Если Суд подтвердит конституционность этого закона, Президент РФ подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения соответствующего судебного решения; если Суд не подтвердит конституционности закона, Президент возвращает его в Государственную Думу без подписания. Подобное регулирование вводится и применительно к принятому федеральному конституционному закону. Оно отличается от ситуации с федеральным законом лишь тем, что в течение 14 дней Президент РФ либо подписывает и обнародует федеральный конституционный закон, либо в указанные сроки направляет запрос в Конституционный Суд РФ о проверке его конституционности.

Итоговый вариант Закона о поправке к Конституции РФ расширил указанное полномочие Конституционного Суда. В соответствии с ним Президент РФ может направлять в Конституционный Суд не только принятые законы до их подписания, но и законопроекты, рассматриваемые Государственной Думой на любой стадии законодательного процесса. Пока не ясны последствия такого запроса и принятого судебного решения.

В Заключении Конституционного Суда на Закон о поправке к Конституции РФ дается пояснение только в части изменений о предварительном контроле принятых федеральных законов и федеральных конституционных законов до их подписания Президентом РФ. По мнению Суда, они направлены на обеспечение верховенства и высшей юридической силы Конституции РФ, на разрешение возможных споров между Федеральным Собранием и Президентом РФ и тем самым на создание – в рамках дискреции конституционного законодателя – одного из механизмов сдержек и противовесов, а потому не могут расцениваться как несовместимые с принципами разделения властей и самостоятельности соответствующих органов.

Анализируя названную новеллу в полном объеме, обратим внимание на следующее. Во-первых, вопрос о наделении Конституционного Суда полномочием осуществлять предварительный контроль договоров и нормативных правовых актов по запросам Президента РФ, федерального парламента и его депутатов поднимался уже при разработке первого Закона о Конституционном Суде РФ, но подобные предложения тогда не получили поддержки. Не имела положительного результата и инициатива Президента РФ Б.Н. Ельцина от 4 декабря 1992 г. дополнить Конституцию РФ нормой о праве Президента до подписания закона обращаться в Конституционный Суд с целью подтверждения его соответствия Конституции РФ с возложением на Президента обязанности подписать данный закон, если он признается конституционным<sup>27</sup>. Дискуссии по этому поводу шли и при подготовке Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г., в ходе которых аргументы в пользу сохранения только последующего контроля законов оказались весомее<sup>28</sup>.

Во-вторых, реанимация ранее отвергаемых предложений по введению предварительного контроля законов стала неожиданностью ввиду отсутствия и реальной потребности в нем. Конституционный Суд никогда не высказывался о его необходимости. Более того, на разных этапах своей деятельности он придерживался одной позиции: на Президенте РФ лежит обязанность подписать и обнародовать закон, после чего у него появляется возможность направить запрос в Конституционный Суд о проверке его конституционности<sup>29</sup>. Добавим, что в период с 2009 по 2019 г. Президент РФ только четыре раза отклонял федеральный закон (а за эти 10 лет их было принято 3242)<sup>30</sup>. В данной ситуации можно констатировать: вводимый предварительный нормоконтроль – избыточная и ущербная мера. Она не согласуется с принципом сбалансированного разграничения властей, поскольку еще более усиливает за счет Конституционного Суда позиции Президента РФ во взаимоотношении с парламентом Российской Федерации, способствует втягиванию Конституционного Суда, организационно зависимого от Президента РФ, в законотворческий, по сути, политический процесс, ведет к тому, что, как полагает Т.Г. Морщакова, «придется говорить о Конституционном Суде при Президенте РФ»<sup>31</sup>. Создаются также предпосылки для трансформации Конституционного Суда из органа конституционного контроля в малоэффективный надзорный орган, напоминающий Конституционный совет.

В-третьих, оценивая рассматриваемую новеллу, следует учитывать, что предварительный контроль законов — в целом нетипичное полномочие для европейских конституционных судов<sup>32</sup>. Это объясняется присущими ему недостатками в сравнении с последующим нормоконтролем. В частности, в указанном случае конституционному суду приходится оценивать нормы достаточно оперативно, в отсутствии опыта их реализации на практике, тогда как часто неконституционность становится очевидной только в результате применения соответствующих норм судами и административными органами, в контексте конкретной социально-экономической и правовой ситуации. И наоборот, суды могут иметь «дело» с возможно неконституционным законом путем его толкования конституционным путем. И ещё один момент. Конституционный суд может оказаться в затруднительном положении, когда в предварительном порядке норма определялась им как соответствующая конституции, а позже она вновь будет подвергнута сомнению в неконституционности, особенно в том случае, когда он в последующих слушаниях признает её неконституционной<sup>33</sup>.

Для оптимизации использования предварительного контроля федеральных законов и федеральных конституционных законов было бы целесообразно при внесении соответствующих дополнений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» развести процедуры разрешения дел о проверке конституционности законопроектов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе, и принятых законов до их подписания Президентом, а также предусмотреть:

право запроса по этому поводу не только Президента РФ, но и – для выравнивания баланса отношений в системе разделения властей и защиты прав меньшинства — одной пятой сенаторов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы;

пределы предварительного контроля. Они могут увязываться только с соблюдением законодательных процедур и законодательной компетенции, закрепленных в Конституции РФ, что наиболее приемлемо при лимите времени у Конституционного Суда для быстрой и четкой оценки законов и возможности их проверки на конституционность в последующем. Полномасштабная же проверка законопроектов и законов должна осуществляться исключительно по вопросам, обозначенным в запросе, что облегчит последующий контроль тех норм, которые не были оспорены в рамках процедуры предварительного контроля;

возможность при определенных условиях последующего абстрактного и конкретного контроля норм, которые признавались Конституционным Судом конституционными в процедуре предварительного контроля. Если предварительный контроль законопроектов и законов будет исключать их последующий конституционный контроль, то Конституционный Суд в такой ситуации может стать, по образному определению Т.Г. Морщаковой, «юротделом» законодательного органа, и конституционное правосудие в России будет иметь символическое значение<sup>34</sup>.

Закон о поправке к Конституции РФ предусматривает также <em>полномочие Конституционного Суда по запросу Президента РФ в порядке, установленном федеральным конституционным законом, проверять конституционность законов субъектов Российской Федерации до их обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) </em>(п. «в» ч. 5.1 ст. 125 Конституции РФ). В пояснительной записке к законопроекту необходимость данного полномочия не обосновывается. Вместе с тем очевидно, что предварительный контроль региональных законов – это ещё одна мера (их набор достаточно обширный и разнообразный<sup>35</sup>) по контролю (надзору) за нормотворческой деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации со стороны федеральных органов государственной власти, в частности Президента РФ и Конституционного Суда РФ, ведущая к усилению централизации федеративных отношений и сужению самостоятельности субъектов Федерации в нормотворческой сфере.

Предварительный контроль региональных законов Конституционным Судом будет дополнять уже осуществляемый им последующий контроль данных законов (п. «б» ч. 2, ч. 4 ст. 125 Конституции РФ)<sup>36</sup>. Предварительный контроль законов субъектов Российской Федерации возможен, если исходить из идей верховенства, высшей юридической силы и прямого действия Конституции РФ (ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 15 Конституции РФ), он практикуется в некоторых зарубежных государствах<sup>37</sup>. Однако, вводя его в Российской Федерации, было бы целесообразно в Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации» определить, что названный контроль:

осуществляется по запросу Президента РФ в факультативном порядке, в ситуации до опубликования высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации) закона в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе о его соответствии Конституции РФ, но только после использования всех имеющихся конституционно-правовых процедур разрешения вопроса об удалении из закона спорных норм на уровне субъекта Федерации<sup>38</sup> – посредством мотивированного отклонения высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) данного закона и возвращения его в парламент, рассмотрения этого закона в региональном конституционном (уставном) суде (при наличии у него соответствующих полномочий), направления Президентом РФ в парламент представления о приведении закона в соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством, использования согласительных процедур при участии главы государства для снятия возникших разногласий. Такой подход демонстрирует уважительное отношение к субъектам Российской Федерации, согласуется с положением Конституции РФ о том, что обеспечение соответствия конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов Конституции РФ – предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации (п. «а» ч. 1 ст. 72);

допустим относительно закона (его положений), если он издан по вопросу ведения органов государственной власти Российской Федерации или совместного ведения органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Федерации. В настоящий момент указанное ограничение действует при осуществлении Конституционным Судом абстрактного нормоконтроля (п. «б» ч. 2 ст. 125 Конституции РФ);

проводится прежде всего с точки зрения разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации, установленного Конституцией РФ, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий, а также по другим критериям, закрепленным в Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. (ст. 86), применительно к рассмотрению дел о конституционности действующих нормативных правовых актов в порядке абстрактного контроля;

не исключает, как и в подобной ситуации с федеральными законами, в дальнейшем осуществление Конституционным Судом абстрактного и конкретного последующего контроля региональных законов, признанных им конституционными или неконституционными.

<strong>Трактовка и изменение численного с</strong><strong>остава Конституционного Суда РФ</strong>

Полномочия Конституционного Суда реализует коллегия судей, т.е. лиц, наделенных в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. полномочиями осуществлять правосудие и исполнять свои обязанности на профессиональной основе. До принятия Закона о поправке к Конституции РФ 2020 г. Конституция устанавливала: Конституционный Суд состоит из 19 судей (ч. 1 ст. 125). Фиксация численного состава судей в Конституции РФ – одна из характеристик Конституционного Суда как конституционного органа государственной власти, есть гарантия его стабильного функционирования и защиты от политических манипуляций. При этом согласно положениям Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. (до их изменения в 2014 г.) 19 судей Конституционного Суда определялись как его полный и необходимый состав (ч. 2 ст. 4, ч. 4 ст. 18, ч. 5 ст. 23, ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 72), что предопределяло порядок наполнения Суда новыми судьями: в случае выбытия судьи из состава Конституционного Суда представление о назначении другого лица на вакантное место судьи вносилось Президентом РФ в Совет Федерации не позднее месяца со дня открытия вакансии (ч. 4 ст. 9 Закона).

Федеральным конституционным законом от 4 июня 2014 г. № 9-ФКЗ этот порядок был изменен. Новое регулирование предусматривало, что если при выбытии судьи из состава Конституционного Суда число судей окажется менее двух третей от общего числа судей, представление о назначении другого лица на вакантное место судьи вносится Президентом РФ в Совет Федерации не позднее месяца со дня открытия вакансии (ч. 4 ст. 9), т.е. фактически (в скрытой форме) данное положение было нацелено на сокращение общей численности состава судей Конституционного Суда, установленной Конституцией РФ, на одну треть, что расходилось с требованием Конституции РФ о составе Конституционного Суда из 19 судей.

По состоянию на 2020 г. состав Конституционного Суда сократился до 15 судей, трое из которых прекратят свои полномочия до конца этого года в связи с достижением предельного возраста, установленного Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» (ст. 12). Однако новые кандидатуры так и не предлагались Президентом РФ.

В связи с принятием Закона о поправке к Конституции РФ 2020 г. вопрос о наполнении Конституционного Суда РФ (с позиций прежнего регулирования) утратил актуальность, поскольку названным Законом изменяется количество судей Суда с 19 на 11<sup>39</sup>, в число которых входят Председатель Суда и его заместитель (ч. 1 ст. 125 Конституции РФ)<sup>40</sup>. Данное предложение не озвучивалось в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. и не аргументировалось им при внесении проекта закона о поправке к Конституции в Государственную Думу. В Заключении Конституционного Суда от 16 марта 2020 г. по этому поводу только сказано, что такое регулирование находится в пределах дискреции конституционного законодателя с учетом, что судьи Конституционного Суда, осуществляющие свои полномочия на день вступления в силу Закона о поправке к Конституции, продолжают осуществлять свои полномочия судьи до их прекращения по основаниям, установленным Федеральным конституционным законом от 4 июня 2014 г. № 9-ФКЗ.

Вместе с тем сокращение численного состава Конституционного Суда почти наполовину некоторыми исследователями определяется как одно из наиболее разрушительных и абсолютно необоснованных решений<sup>41</sup>. Оно не очень логично, если принять во внимание расширение полномочий Суда, что неизбежно увеличивает объем его работы, которую, получается, он должен реализовывать меньшим составом. Существенно и то, что при таком подходе может понизиться уровень компетентности Суда из-за «недопредставительства» в нем судей – специалистов различных отраслей права<sup>42</sup>, неизбежно возрастет нагрузка на Секретариат Конституционного Суда, а также прогнозируемо повысится его роль в конституционном судебном процессе.

<strong>Назначение на должность Председателя Конституционного Суда</strong><strong> РФ</strong><strong> и его заместителя</strong>

Изначально эта процедура предопределялась идеей коллегиальности, равенства прав судей и независимости Суда<sup>43</sup>. На данной основе Председатель, его заместитель и судья-секретарь (должность упразднена в 2009 г.) избирались самими судьями из своего состава на три года с возможностью быть избранными на новый срок. Предусматривалось досрочное освобождение от должности указанных лиц по инициативе не менее пяти судей Конституционного Суда, считающих, что Председатель, заместитель Председателя или судья-секретарь Суда недобросовестно исполняют свои обязанности или злоупотребляют своими правами. Данный вопрос решался большинством не менее двух третей от общего числа судей Конституционного Суда тайным голосованием.

В настоящее время по действующему Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской Федерации»<sup>44</sup> Председатель Конституционного Суда и его заместитель назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента РФ сроком на шесть лет из числа судей Суда с возможностью быть назначенными на должность на новый срок (ст. 23). На Председателя не распространяются положения Закона о предельном возрасте пребывания в должности судьи, а предельный возраст заместителя Председателя Конституционного Суда – 76 лет (ст. 12). Какое-либо участие судей в данной процедуре не предполагается.

Законом о поправках к Конституции РФ 2020 г. установленный Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» порядок назначения на должность Председателя Конституционного Суда и его заместителя получил закрепление в Конституции РФ (п. «е» ст. 83, п. «ж» ч. 1 ст. 102, ч. 1 ст. 128). При этом обоснование к законопроекту о поправке к Конституции по этому поводу не приводилось, но оно имело место, когда вносились названные изменения в указанный Закон. В частности, разъяснялось, что подобное необходимо для оптимизации и унификации процедуры наделения указанных лиц полномочиями. Однако такое регулирование политизирует руководство Суда, возвышает его должностных лиц (прежде всего Председателя Суда как администратора по отношению к судьям) и ставит их в зависимое положение от тех, кто назначает данных лиц на должность, в целом это ещё один фактор, понижающий уровень самостоятельности и независимости Конституционного Суда РФ.

<strong>Прекращение полномочий конституционных судей</strong>

В начальной редакции Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» (ст. 18) вопрос о прекращении полномочий конституционных судей по большинству оснований находился в компетенции Конституционного Суда РФ: он принимал соответствующее решение и направлял его Президенту РФ и в Совет Федерации, что рассматривалось как официальное уведомление об открытии вакансии. Только в двух случаях – при нарушении порядка назначения судьи на должность и при совершении им поступка, порочащего честь и достоинство судьи — Совет Федерации принимал решение о прекращении полномочий судьи по представлению Конституционного Суда, причем во втором случае представление принималось большинством не менее двух третей от общего числа судей. Федеральным конституционным законом от 4 июня 2014 г. № 9-ФКЗ года данные отношения были скорректированы: Совет Федерации получил возможность производить прекращение полномочий конституционного судьи по представлению Конституционного Суда не только по выше названным основаниям, но и в случае продолжения судьей, несмотря на предупреждение со стороны Суда, занятий или совершения действий, не совместимых с его должностью, а также неучастия судьи в заседаниях Конституционного Суда или уклонения его от голосования свыше двух раз подряд без уважительных причин.

Законом о поправке к Конституции РФ 2020 г. механизм досрочного прекращения полномочий судей Конституционного Суда упрощается: теперь по представлению Президента РФ, а не Конституционного Суда и без какого-либо его участия вообще Совет Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом прекращает полномочия конституционных судей, включая Председателя Конституционного Суда и его заместителя, в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий (п. «е.3» ст. 83, п. «л» ч. 1 ст. 102 Конституции РФ). Конституционный Суд, оценивая данное положение, признал, что оно не может рассматриваться как несовместимое со ст. 10 Конституции РФ, гарантирующей самостоятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти, и с конституционной природой судебной власти в демократическом правовом государстве, принимая во внимание, что в соответствующей процедуре участвуют Президент РФ и законодательная власть в лице Совета Федерации, и она во всяком случае не допускает немотивированного и ничем не обоснованного прекращения полномочий судей, предполагая установление федеральным конституционным законом оснований и порядка такого прекращения (Заключение от 16.03.2020 г.)<sup>45</sup>. Остается только надеяться, что названные полномочия Президента и Совета Федерации будут носить чрезвычайный характер<sup>46</sup>, а рекомендации Конституционного Суда найдут отражение в законодательстве. Пока же вводимое правовое регулирование досрочного прекращения полномочий судей в контексте российской реальности воспринимается как условие для принятия произвольных решений по этому вопросу, то, что до опасного предела снижает независимость Конституционного Суда и его судей, делает Суд, по определению Венецианской комиссии, подверженным политическому давлению (Заключение от 18.06.2020 г.).

* * *

Каким стал Конституционный Суд РФ в результате конституционной реформы 2020 г.? Окончательно это определится после законодательной конкретизации и практического применения новых конституционных положений о Суде. Пока же можно констатировать, что состоявшиеся изменения увязаны с общей трансформацией российской политической системы, а также представляют собой продукт вполне определенной эволюции Конституционного Суда за последние 10 лет, итогом которой стала, по существу, смена его изначальной конституционно-правовой модели по линии полномочий (они модифицировались и конъюнктурно расширялись) и гарантий независимости и самостоятельности Суда (наблюдается последовательное их сокращение). Следствием обозначенных тенденций является снижение способности Конституционного Суда в опоре на Конституцию РФ уравновешивать законодательную и исполнительную власть, эффективно защищать основные права и свободы граждан, о чем, отчасти, свидетельствует принятое им исключительно положительное Заключение о поправке к Конституции РФ.

Этот текст представляет собой тезисы моего выступления на круглом столе «Судебный конституционный контроль: процедура и смысл» в Ростовском филиале РГУП 11 ноября 2022 года.

Прошло два года с того момента, когда в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее — ФКЗ о КС) были внесены изменения, связанные с конституционной реформой 2020 года. Этого времени достаточно для того, чтобы предварительно подытожить, что изменилось на практике, а что нет, и порассуждать, почему дело обстоит так, а не иначе.

Напомню, что суть реформирования статуса Конституционного Суда (далее — КС, Суд) была обозначена в послании президента Федеральному Собранию и пояснительной записке к проекту закона о поправке к Конституции. Реформирование сводилось к двум вещам: введению возможности для президента инициировать отрешение судьи от должности, если тот совершил поступок, порочащий честь и достоинство судьи, и дополнению компетенции КС предварительным контролем конституционности нормативных правовых актов по запросу опять-таки президента. Первое новшество объяснялось необходимостью обеспечить доверие к судьям, а второе – усилением роли КС в деле повышения качества законодательства и защиты интересов граждан.

Ко второму чтению в Госдуме в проекте закона о поправке к Конституции появились дополнения, в том числе уменьшение общего числа судей КС с 19 до 11, требование для граждан перед подачей жалобы в КС исчерпывать все другие внутригосударственные средства судебной защиты и другие.

Помимо корректуры, прямо обусловленной конституционными поправками, в ФКЗ о КС и Регламенте КС появились и иные новеллы. Самыми резонансными из них стали запрет на публичное высказывание особого мнения судьи и отказ от института инициативных научных заключений, или заключений amici curiae (лат. – друзей суда).

Спустя два года ясно следующее. То, что было представлено как суть реформы, развития не получило, во всяком случае пока. Говоря о прекращении полномочий судей, обращу внимание на тот факт, что с ноября 2020 года в отставку вышли пятеро из них. Прекращение полномочий четверых было обусловлено достижением ими предельного возраста в 70 лет. Ещё один судья подал личное заявление о досрочной отставке. (Об этом случае ещё скажем позднее). Процедуры обычные, существующие с тех пор, как появился КС. Что касается полномочий КС, то после 2020 года сохранилась старая тенденция более чем 90-процентного превалирования в структуре практики Суда дел конкретного нормоконтроля, в основном по жалобам граждан на нарушение их прав и свобод. Приведу статистику за 2022 год. По состоянию на 10 ноября принято 48 постановлений КС. За исключением четырёх из них, касающихся присоединения к России новых территорий, все инициированы жалобами граждан и юридических лиц. Это 91,67% в общей массе. Всего в двух делах из этих 48 в возбуждении конституционного судопроизводства поучаствовали также органы государственной власти (Правительство Санкт-Петербурга и Верховный Суд). Список принятых к рассмотрению дел насчитывает сейчас 16 позиций. Только по трём делам поданы запросы судов, а по остальным — тоже жалобы частных лиц.

Учитывая всё это, новый порядок прекращения полномочий судей КС допустимо трактовать как средство воздействия на судей, чтобы они, возможно, не демонстрировали нелояльности политическому руководству страны, а новые аспекты компетенции Суда – как страховку на случай изменения конфигурации сил в общероссийском и региональных парламентах. О смене модели конституционного правосудия на ту, в которой предварительный конституционный контроль играл бы существенную роль, в рамках этой реформы говорить нельзя, хотя в литературе это обсуждалось. Более трезвой в этом плане оказалась оценка судьи КС Кокотова, который не прогнозировал активного применения новых инструментов предварительного нормоконтроля.

К слову, схожие ожидания у специалистов от расширенного полномочия КС санкционировать неисполнение решений межгосударственных и иностранных судов, арбитражей, которое также не оказалось задействовано на практике.

Осуществились же те аспекты реформы статуса КС, которые были в тени официальной риторики. В реальности:

- Сокращено общее число судей, рабочий состав и кворум. Актуальный состав КС насчитывает 10 судей. Дела могут рассматриваться шестью судьями.

- Усложнены условия допустимости для жалоб граждан. Им теперь нужно проходить максимум проверочных судебных инстанций до обращения в КС, в противном случае их ждёт уведомление Секретариата о несоблюдении требований допустимости или отказное определение КС.

- Запрещены публичные особые мнения судей. Ни одного особого мнения с тех пор обнародовано не было, и не факт, что они вообще написаны. «Побочным эффектом» этого запрета могла стать отставка судьи Арановского по собственному желанию за несколько дней до одобрения Судом присоединения к России новых территорий как более радикальный способ заявить о своём несогласии с решением.

- Упразднены заключения «друзей суда». Неизвестно, была ли с тех пор хоть одна успешная попытка направить в Суд такое заключение.

По-моему, как минимум для части этих изменений характерно нечто общее. Это общее можно охарактеризовать как реакцию на модернизацию общества – той его части, которая соприкасается с конституционным правосудием. Политолог Дэниел Тризман (его фамилию часто переводят как Трейсман) видит причину трансформаций российского политического режима в 2010-2020 годах именно в том, что общество модернизировалось, и власти больше не удавалось управлять им по-старому, а по пути более изощрённых манипулятивных приёмов политическое руководство не пошло. Если это рассуждение верно в отношении целого, то оно будет верным и в отношении частей этого целого, в нашем случае — КС.

Наблюдения, с одной стороны, подтверждают эту гипотезу, а с другой стороны, позволяют её уточнить.

Упразднение института заключений «друзей суда» и, отчасти, усложнение условий допустимости жалоб на нарушение конституционных прав больше всего похожи на реакционные меры. Институт amicus curiae бурно развивался и оказывал влияние на позицию судей, что в какой-то момент стало вызывать недовольство в некоторых кругах. Профессионализм заявителей в КС постоянно рос. Позиция представителей государственной власти на заседаниях КС на фоне позиции заявителей нередко выглядела бледно и неубедительно. Однако есть ещё один фактор, который мог поспособствовать усложнению доступа граждан в КС – это реформа судов общей юрисдикции с выделением апелляционных и кассационных судов. Сам Суд объяснил новые условия допустимости жалоб тем, что это обеспечит эффективность обжалования в рамках согласованного функционирования всех судов, а также тем, что это позволит максимально раскрыть потенциал ординарных судов, что отсылает нас именно к структуре судебной системы.

Далее, если сокращение состава КС и запрет публичности особых мнений судей рассматривать в связке, то эти меры предстают своего рода «управлением модернизацией». Во-первых, состав КС уже несколько раз консервировался. Суд состоит сейчас только из людей так называемого «последнего советского поколения» и является самым возрастнЫм коллегиальным госорганом в России: в июне 2022 года средний арифметический возраст судей составлял 65,54 лет, а медианный — 67 лет; старше всех председатель Зорькин (79 лет); моложе всех вновь назначенный судья Бушев (56 лет). Однако время берёт своё, и Суд рано или поздно придётся обновлять. Назначить одного судью проще, чем сразу нескольких за короткое время (предельного возраста вскоре достигнет группа судей), а запрет на высказывание особых мнений предохранит от неожиданностей со стороны новичков.

Подводя итог, надо обратить внимание на два момента. Во-первых, после реформы 2020 года изменилось то, что у КС было отнято, а не добавлено, и что не требовало особого организационного или материального обеспечения. Во-вторых, в изменениях прослеживаются попытки затормозить развитие сферы конституционного правосудия, как в части, контролируемой властями (собственно Суд), так и нет (потенциальные заявители и «друзья суда» как факультативные участники конституционного судопроизводства). Эти попытки отчасти реактивные, а отчасти – проактивные. Ситуация стОит того, чтобы за ней следить.

База данных: Каталог библиотеки СФУ (К 859)

Библиографическое описание: Кряжков, Владимир Алексеевич. Как конституционная реформа 2020 года изменила Конституционный Суд Российской Федерации = How the constitutional reform of 2020 changed the Constitutional Court of the Russian Federation / В. А. Кряжков. — Текст : непосредственный // Государство и право. — 2020. — № 9. — С. 18-32. — Библиогр.: с. 30-31 (26 назв.). — ISSN 1026-9452.

Аннотация: Статья посвящена конституционной реформе 2020 года в части, касающейся Конституционного Суда РФ. Раскрываются нововведения, определяющие его правовую природу как высшего судебного органа конституционного контроля, модифицирующие полномочия Суда по рассмотрению конституционных жалоб граждан, дел о возможности исполнения Российской Федерацией решений межгосударственных и иных подобных органов, принятия им обязательных итоговых решений с выявлением конституционно-правового смысла оспариваемой нормы. Анализируются положения, устанавливающие новые полномочия Конституционного Суда по осуществлению превентивного контроля законов о поправке к Конституции РФ, федеральных и региональных законов, формулируются предложения по дальнейшему регулированию отношений в этой сфере с позиций необходимости совмещения предварительного и последующего нормоконтроля. Дается оценка изменениям, затрагивающим организационные основы Конституционного Суда: уменьшение его численного состава, назначение на должность Председателя Суда и его заместителя, прекращение полномочий конституционных судей, включая названных должностных лиц, Советом Федерации по представлению Президента РФ. В целом констатируется, что новеллы снижают самостоятельность и независимость Конституционного Суда РФ, способны осложнить его деятельность по осуществлению конституционного контроля.

Год издания: 2020

Номера страниц: 18-32

Количество экземпляров:

- Читальный зал юридических наук (ул. Маерчака, 6, к. 1-23): свободно 1 из 1 экземпляров

Ключевые слова: конституционная реформа, конституционные судьи, полномочия, правовая природа

Рубрики: Право,

Конституционное (государственное) право в целом / Россия / 2020 г.

ISSN: 1026-9452

Идентификаторы: полочный индекс К 859, шифр /К 859-472657

Поправки в Федеральный конституционный закон (далее – ФКЗ о КС), подписанные Президентом РФ (Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ, далее – Закон № 5-ФКЗ), представляют собой 17-й по счету случай изменения этого Закона и, на первый взгляд, выглядят самой крупной реформой за все время его существования. Из 117 статей, содержавшихся в прежней редакции ФКЗ о КС, в той или иной степени изменились 83, что составляет 70% от объема документа. Единственная оставшаяся в неприкосновенности часть – это гл. XI, регулирующая процедуру рассмотрения в КС дел по спорам о компетенции. Плюс к этому предлагаются три новые главы об особенностях производства по отдельным категориям дел и одна статья об официальном интернет-сайте Суда.

Как указывалось в пояснительной записке, соответствующий законопроект был подготовлен в связи с «существенными изменениями» в ст. 125 Конституции РФ после реформы 2020 г.

Напомню, что новой редакцией Конституции:

- уменьшено общее число судей КС (до 11);

- изменен порядок прекращения полномочий судей (теперь – Советом Федерации по представлению главы государства);

- скорректирована структура руководства Суда (один заместитель председателя вместо двух);

- трансформирована компетенция этого органа, что, с одной стороны, затруднило подачу жалоб на нарушение конституционных прав и свобод граждан, а с другой – вменило Суду разрешение новых вопросов (например, проверку законопроектов по запросу президента).

Читайте также

Поправки в Конституцию РФ

Адвокаты, юристы и ученые анализируют предлагаемые изменения в Основной Закон, касающиеся перераспределения полномочий органов власти, усиления роли парламента и иных вопросов

24 июня 2021

Некоторые поправки в ФКЗ о КС напрямую с конституционным регулированием не связаны и направлены, как указали разработчики, на «совершенствование организационных основ деятельности» Суда.

На самом деле глубина изменений не слишком большая. Принципиальные новеллы затрагивают устройство Конституционного Суда, правовое положение судьи и отдельные вопросы конституционного судопроизводства. А компетенция КС лишь конкретизируется.

Рассмотрим подробнее, как изменится Суд после вступления поправок в силу, ни в коем случае не претендуя на то, что этот анализ будет исчерпывающе полным.

Устройство КС

Сокращенное до 11 общее число судей КС будет не нормативным, а максимально возможным. Рабочий состав – т.е. численность судей, при наличии которой Суд в целом правомочен функционировать, – снижается до 8 (ч. 2 ст. 4 ФКЗ о КС). Президент РФ должен будет инициировать заполнение вакантной должности, только если судей станет меньше 8 (ч. 4 ст. 9). Уменьшается и кворум в заседании. Суд сможет принимать решения, если в нем участвуют 6 судей (ч. 2 ст. 30). Эти положения вступят в силу с момента, когда в Конституционном Суде останется 11 судей (ч. 2 и 3 ст. 2 Закона № 5-ФКЗ). На данный момент их 12.

Читайте также

Президент подписал поправки в закон о Конституционном Суде

После официального опубликования документа судьи КС утратят право не только обнародовать свои особые мнения, но и публично ссылаться на них

10 ноября 2020

Из Закона исключено положение о том, что председатель КС и его заместитель назначаются «из числа судей Конституционного Суда» (ч. 1 ст. 23 ФКЗ о КС). Это открывает возможность наделения нового лица руководящими полномочиями одним действием – одновременно с назначением его судьей. Кстати, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации впредь не смогут выдвигать предложения о кандидатуре судьи – это правомочны делать комитеты палат парламента (ч. 1 ст. 9 ФКЗ о КС).

Тем временем роль председателя Суда в конституционном судопроизводстве продолжает усиливаться: при подготовке дела к слушанию судья-докладчик сможет требовать проведения проверок, исследований, представления письменного профессионального мнения не самостоятельно, а только по согласованию с ним (ч. 2 ст. 49 ФКЗ о КС).

Секретариат, в свою очередь, получит новую возможность по уведомлению гражданина о недопустимости его обращения в связи с явной неисчерпанностью всех других внутригосударственных средств судебной защиты (п. 5 ч. 2 ст. 40). Если заявитель не будет с этим спорить, судьи окажутся «избавлены» от изучения значительного пласта обращений.

Снижению нагрузки на судей будет способствовать и то, что определения КС не будут подлежать разъяснению (ч. 1 ст. 83).

Наконец, у Суда больше не будет официального издания – «Вестника Конституционного Суда Российской Федерации», наличие которого, однако, является важным фактором самостоятельности этого органа государственной власти.

Правовое положение судьи

Хотя декларации о несменяемости и независимости судей КС в ФКЗ о КС остаются, судьи утрачивают одну из гарантий их статуса, а именно – право на публичное особое мнение (ч. 4 ст. 76). Для них также вводятся запреты критиковать «в какой бы то ни было форме» решения Суда (ч. 4 ст. 11) и обнародовать свое несогласие с решением (ч. 3 ст. 43, ч. 5 ст. 70).

Указанные поправки в первоначальном тексте законопроекта отсутствовали – их внесли два парламентария после его принятия в первом чтении. Именно эти новшества вызвали острую реакцию юристов, продиктованную неприятием тенденций отступления от принципа открытости Суда и лишения судей свободы слова.

Подчеркну, что даже однократное нарушение названного запрета сможет расцениваться как совершение действий, не совместимых с должностью судьи, и стать поводом для принудительного прекращения судейских полномочий Конституционным Судом либо Советом Федерации по представлению президента (п. 7 ч. 1, ч. 3, 5 и 6 ст. 18 ФКЗ о КС).

Судью также возможно будет отстранить от участия в рассмотрении дела по новому, широко сформулированному основанию: если «имеются обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в объективности и беспристрастности судьи» (п. 3 ч. 1 ст. 56).

Процедуры конституционного судопроизводства

В обновленных правилах процедуры в КС первостепенного внимания заслуживают, на мой взгляд, три момента, которые в совокупности могут привести к увеличению длительности разбирательства и усилению его непрозрачности.

Первый – отмена процессуальных сроков для Суда: в частности, трех месяцев на решение вопроса о принятии обращения к рассмотрению после регистрации (ч. 1 ст. 42 ФКЗ о КС) и месяца для назначения дела к слушанию (ст. 47).

Второй момент – практически беспредельное право Суда назначить разбирательство по делу в письменном режиме: решение о производстве без слушания будет принято, «если с учетом характера поставленного вопроса и обстоятельств дела отсутствует явная необходимость в устном представлении позиции заявителя и другой стороны при ее наличии» (ч. 1 ст. 47.1). При этом стороны и иные участники процесса не смогут знакомиться с протоколом и стенограммой заседания при рассмотрении дела без слушания (ч. 4 ст. 59).

Третий – правомерность оглашения решения КС не в полном объеме, без мотивировки (ч. 1 ст. 77).

Конкретизация компетенции КС

Конституционные поправки 2020 г. дополнили компетенцию Конституционного Суда новыми аспектами:

- предварительным нормоконтролем законопроектов, федеральных конституционных и федеральных законов, законов субъектов Федерации;

- вопросами об исполнимости решений международных (межгосударственных) судов, иностранных или международных третейских судов (арбитражей), если эти решения противоречат «основам публичного правопорядка Российской Федерации»;

- участием Суда в процедурах снятия неприкосновенности с бывшего президента.

Все это отражено в новой редакции ФКЗ о КС в виде обновленного перечня полномочий КС (ст. 3) и раскрывается подробнее в третьем разделе с точки зрения используемых процедур (гл. XIII.2 и XVII). Например, проясняется критерий проверки в делах о блокировании исполнения решений межгосударственных и иностранных судов и арбитражей: таковым выступает их соответствие основам конституционного строя РФ (ст. 104.7).

Будущее покажет, насколько часто в практике Суда будут возникать новые аспекты компетенции. Поскольку чаще всего КС рассматривает жалобы граждан и организаций, более насущным представляется уточнение о том, что понимать под «исчерпанием всех других внутригосударственных средств судебной защиты», при условии чего Конституционный Суд теперь сможет принять жалобу к рассмотрению. По общему правилу исчерпание – это обращение в максимально высокую кассационную инстанцию (п. 3 ст. 97 ФКЗ о КС), а в течение 6 месяцев со дня вступления в силу поправок – в любую кассацию (ч. 4 ст. 2 Закона № 5-ФКЗ). Таким образом, требования к жалобам ужесточатся немедленно, и никакого реального переходного периода для адаптации граждан к новым правилам доступа к Суду не предполагается.

В заключение отмечу, что какими бы разнонаправленными ни были поправки в ФКЗ о КС, в результате проведенного анализа вырисовывается следующий образ обновленного Суда: малочисленный, при необходимости подвергаемый быстрым кадровым заменам, подконтрольный председателю в плане судопроизводства, демонстрирующий только единодушие, закрытый от внешнего наблюдателя и труднодоступный для граждан.

Насколько действительность совпадет с первыми впечатлениями от законодательной модели высшего судебного органа конституционного контроля образца 2020 г., покажет только практика.

Насонов Сергей

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат АП г. Москвы, доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н.

Сужение компетенции суда присяжных не может быть поддержано

Уголовное право и процесс

Аргументы, обосновывающие поправки в ст. 30 УПК, представляются юридически ничтожными

10 февраля 2023

Лаптев Алексей

Адвокат АП г. Москвы, Московская муниципальная коллегия адвокатов, д-р права (Dr. iur.), LL.М.

«Карфаген должен быть разрушен!»

Уголовное право и процесс

Клетки в зале суда и конституционные гарантии справедливого судебного разбирательства

08 февраля 2023

Лаптев Алексей

Адвокат АП г. Москвы, Московская муниципальная коллегия адвокатов, д-р права (Dr. iur.), LL.М.

«Правосудие в клетке»

Уголовное право и процесс

К вопросу о (не)конституционности использования клеток в зале суда

31 января 2023

Иллюстрация: Право.ru/Петр Козлов

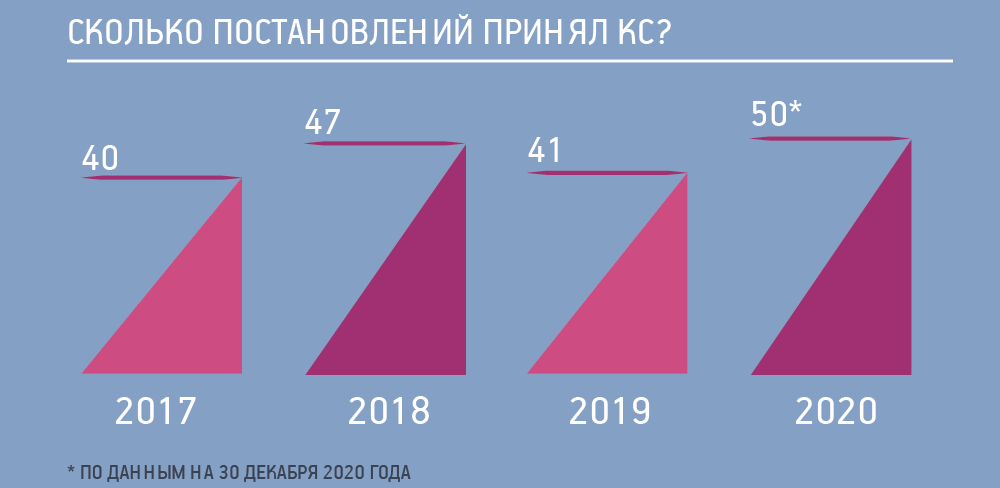

За три квартала 2020 года Конституционный суд получил 9802 обращения. Это меньше, чем за аналогичный период 2019-го и 2018-го, тогда их было 11 224 и 11 451 соответственно. При этом в уходящем году КС опубликовал рекордное количество постановлений – 50 (по данным на 30 декабря). В 2019-м их было 41, в 2018-м — 47.

Реформа КС

В 2020 году прошла масштабная реформа конституционного правосудия: были приняты изменения в Основной закон, а следом за ними – поправки в ФКЗ о Конституционном суде. Одно из главных нововведений – сокращение численности судей с 19 до 11. Суд может работать, если в его составе будет не менее восьми судей (до этого – 13). Впрочем, нововведение заработает только когда судей станет 11. Специально их сокращать не планируется. Просто не будут заменять тех судей, которые выбывают из суда по достижении предельного возраста (70 лет). Сейчас в КС 12 судей. Как ранее отмечала профессор кафедры конституционного и муниципального права МГЮА Светлана Нарутто, сокращение численности судей приведет к тому, что в КС будет не хватать специалистов в узких отраслях права. «Законодательство сейчас развивается быстро, и мы за этим не успеваем. 19 – это хорошее число, суд не должен быть карманным, управляемым», – подчеркивала Нарутто.

Среди других важных изменений – ужесточение требований к обращениям, которые могут быть рассмотрены КС. Отныне заявителю, прежде чем жаловаться на неконституционность нормы, примененной в его деле, придется исчерпать «все другие внутригосударственные средства судебной защиты», а именно дождаться решения самой высокой инстанции для данной категории разбирательства.

По мнению доцента кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольги Кряжковой, заявители вряд ли будут жаловаться реже. По ее мнению, просто больше заявителей получат уведомления о несоответствии их обращений установленным требованиям (ст. 40 ФКЗ о Конституционном суде) и отказные определения.

Нагрузка на секретариат КС увеличится, и еще больше укрепится его роль как главного фильтра обращений.

В свою очередь, член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев уверен, что ужесточение требований к жалобам никак не скажется на загруженности судей. Число рассматриваемых по существу жалоб сократится, только если вслед за количеством судей сократят и аппарат суда, поясняет он.

Реформа также принесла Конституционному суду новые полномочия. Теперь он может по инициативе президента проверять конституционность региональных законов, проектов ФЗ, принятых, но еще не подписанных законов, а также оценивать возможность исполнения решений иностранных и международных судов, если они противоречат публичному порядку. Такую оценку суд проводит по запросу президента, правительства или Верховного суда. Подобные обращения суд, вероятнее всего, будет рассматривать вне очереди, прогнозирует Кряжкова.

В конце июля Конституционный суд разъяснил порядок взыскания компенсации за нарушение права на товарный знак. По мнению КС, действующая версия подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК об ответственности за незаконное использование товарного знака не позволяет суду самостоятельно установить размер компенсации, даже если она многократно превышает поддающийся исчислению реальный ущерб от правонарушения.

Норму предписали изменить, а пока поправки не примут, суды могут снизить размер компенсации по таким делам, но не более чем вдвое, то есть до стоимости законного пользования товарным знаком. В октябре Минобрнауки опубликовало разработанные во исполнение этого постановления поправки. Ведомство предлагает дать судам право снижать компенсацию, но так, чтобы она была не меньше стоимости законного использования товарного знака или цены товара, на котором он размещен.

Постановление № 40-П от 27 июля 2020 года

Налог на торговые и деловые центры, как правило, больше, чем на другую недвижимость, потому что рассчитывается он не по среднегодовой, а по кадастровой стоимости объектов (подп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК). Но чтобы применить такой метод исчисления, нужно учитывать фактическое назначение зданий, следует из ноябрьского постановления КС.

Нельзя заставить компанию платить налог по кадастровой стоимости только потому, что недвижимость располагается на участке, который допускает размещение ТЦ и бизнес-центров. Нужно проверить, как на самом деле используется здание, указал суд.

Постановление № 46-П от 12 ноября 2020 года

В апреле Конституционный суд опубликовал постановление, в котором признал п. 2 ч. 3 ст. 104 ФЗ о госзакупках противоречащей Конституции. Эта норма, по мнению суда, позволяет включать в реестр недобросовестных поставщиков информацию о бывших учредителях юрлица.

Такие граждане фактически не могут повлиять на работу компании, но все равно оказываются в реестре недобросовестных. Подобный подход не отвечает общим принципам юридической ответственности, подчеркнул КС и предписал законодателю изменить оспариваемую норму.

Постановление № 16-П от 9 апреля 2020 года

Ст. 234 ГК позволяет получить имущество в собственность по давности владения. Для этого гражданин должен открыто, добросовестно и непрерывно владеть недвижимым имуществом как собственным 15 лет (движимым – 5 лет).

Но статья не раскрывает критерии добросовестности, подчеркнул Конституционный суд. Проанализировав практику Верховного суда, он пришел к выводу, что добросовестность можно признать и в случаях, когда владелец понимал, что у него нет оснований для приобретения права собственности. Например, когда он купил недвижимость у лица, который не мог ею распоряжаться.

Теперь многочисленные владельцы недвижимости, которая была приватизирована с нарушениями, но получена без признаков хищения, могут требовать признания права собственности по ст. 234 ГК, говорит партнер юрфирмы

Федеральный рейтинг.

группа

Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры — mid market)

группа

Недвижимость, земля, строительство

группа

Разрешение споров в судах общей юрисдикции

Константин Скловский. Те владельцы, которые уже подавали иски и проиграли, могут обратиться повторно. Для этого им достаточно сослаться на дополнительный срок владения и на изменение основания иска. «Ведь течение срока само по себе, согласно позиции КС, является существенным фактом для целей ст. 234 ГК», — поясняет Скловский.

Постановление № 48-П от 26 ноября 2020 года

Римма Свечникова заподозрила, что ее муж скончался из-за неправильного лечения, но проверить свою версию она не смогла – медучреждение не передало ей нужные бумаги, сославшись на врачебную тайну. СОЮ встали на сторону больницы: умерший не давал согласия на получение данных о его состоянии здоровья.

Конституционный суд занял иную позицию. Он отметил, что действующее законодательство не позволяет определить условия и порядок доступа к медданным умершего пациента. Он предписал законодателю восполнить пробел. А пока этого не произойдет – КС обязал выдавать меддокументы супруге (супругу), близким родственникам умершего пациента и лицам, упомянутым в его информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство. В июле правительство разработало поправки в закон об основах здоровья граждан, в сентябре они прошли первое чтение в Госдуме.

Постановление № 1-П от 13 января 2020 года

Компания обязалась оказать услуги нескольким заказчикам. Для этого она наняла работника и оформила с ним отношения по срочному трудовому договору. Но так делать нельзя, решил КС.

Если срок действия трудового договора ставится в зависимость от срока действия договора работодателя с третьим лицом, то работник несет риски, которые присущи предпринимательству, подчеркнул суд. Такой подход, по его мнению, искажает суть трудовых отношений.

Принятое КС постановление кардинально поменяет практику заключения срочных трудовых договоров, уверена Ксения Михайличенко из

Федеральный рейтинг.

группа

Семейное и наследственное право

группа

Трудовое и миграционное право (включая споры)

группа

Уголовное право

. «Теперь компаниям, которые в основном занимаются только проектной работой, то есть зависят от контрактов с третьими лицами, придется разрабатывать новый механизм для оформления своих сотрудников», – комментирует она.

Постановление № 25-П от 19 мая 2020 года

В конце декабря Конституционный суд оценил ограничения, принятые региональными властями во время пандемии. Поводом послужил запрос Протвинского горсуда Подмосковья. Он пытался разобраться, не противоречит ли введенный губернатором режим самоизоляции Основному закону и можно ли привлекать к «административке» за нарушение локдауна.

КС признал введенный режим конституционным. Суд отметил, что самоизоляция была ответом на экстраординарную ситуацию, которая требовала быстрого реагирования. Губернатор, по сути, осуществил «оперативное (опережающее) правовое регулирование», которое затем было узаконено на федеральном уровне. К тому же ограничения были кратковременными и не абсолютными — при наличии уважительных причин жители могли покидать свои дома, подчеркнули судьи КС.

Постановление № 49-П от 25 декабря 2020 года

Когда Конституционный суд признает нормы неконституционными или дает им толкование, у подателя жалобы появляется право на пересмотр решения по своему делу. Но действует ли позиция КС в других аналогичных судебных разбирательствах? Сейчас законодательство не предусматривает никакого механизма пересмотра таких дел.

А он должен быть, подчеркнул Конституционный суд в своем июньском постановлении. Он напомнил, что его решения имеют обязательную силу: нельзя применять нормы, которые признаны неконституционными, а также игнорировать толкования КС. Поэтому законодателю предписали придумать механизм пересмотра судебных актов, которые основаны на таких нормах и не исполнены на момент вынесения постановления КС. Минюст уже подготовил соответствующие поправки в АПК, ГПК и КАС.

Постановление № 30-П от 26 июня 2020 года

Срок содержания в СИЗО не должен исчисляться по совокупности, если гражданин проходит сразу по нескольким уголовным делам, никак не связанным друг с другом, указал КС в своем январском определении. Иной подход привел бы к взаимозависимым решениям по избранию и продлению меры пресечения, что не учитывало бы общественную опасность каждого из преступлений в отдельности, пояснил суд.

Определение № 6-О от 14 января 2020 года