Наш читатель Андрей Зинкевич рассказывает о 17 книгах, которые изменили его жизнь.

Так много людей, которые по прочтении

иной хорошей книги открывали новую эру своей жизни!

Генри Дэвид Торо

Говорят, книги могут изменить жизнь!

Мне стыдно признаться, но если бы 5 лет назад мне кто-то сказал, что его жизнь изменила к лучшему какая-нибудь книга, я бы просто рассмеялся ему в лицо. А теперь сам стою по другую сторону баррикад!

За деловую литературу я взялся относительно недавно — примерно 4 года назад. Тогда еще я не знал, какую роль в моей жизни сыграют книги. А сейчас у меня уже есть небольшой список книг, которые так или иначе изменили мою жизнь к лучшему.

У многих сразу возникает вопрос: как можно понять, что это именно конкретная книга повлияла на изменения в жизни?

Книга меня изменила, если я получил ощутимый результат или смог воплотить в жизнь одно из своих желаний благодаря хотя бы одной идее из прочитанной книги, а если до сих пор пользуюсь этой идеей, значит, эта книга изменила мою жизнь!

Вот список книг, которые соответсвуют этому определению.

1. Цельная жизнь. Марк Хансон и Лес Хьюитт

Эта книга позволила мне избавится от вредных привычек и приобрести полезные, составить 101 цель, которую я хочу реализовать в жизни, научила формировать свой круг общения и задала вектор личного развития.

Уже спустя полгода после прочтения книги я переехал с семьей из Харькова в Киев.

2. 30 дней достижения результатов. Дж.Д. Майер

Эта книга о системе планирования и достижения целей. Ведь иметь общий список целей — это только половина дела. Нужно еще уметь ежедневно выполнять маленькие шажки по достижению каждой цели. И при этом не увязнуть в повседневной рутине.

30 дней достижения результатов построена на системе Agile Results, которая с тех пор является моим идеальным планировщиком, позволяющим воплотить все задуманное.

3. Уходим в отрыв. Кэмерон Герольд

Этой книге я благодарен, в первую очередь, за то, что она меня научила обратному планированию. 3 года назад я еще работал в крупной корпорации и мечтал о свободном плавании и занятии любимым делом. Сегодня мой план 3-годичной давности реализовался на 80%!

4. Как плавать среди акул и не быть съеденным заживо. Харви Маккей

Человек, который сумел вытащить находящийся на грани банкротства завод по производству конвертов и сделать его лидером отрасли, достоин уважения. Принципы менеджмента и принципы работы с клиентами навсегда сформировали мой стиль менеджмента.

До сих пор он приносит мне результат!

5. К черту все! Берись и делай! Ричард Брэнсон

Это именно та книга, которая заставила меня написать заявление и уйти с наемной работы. Энергия, страсть, напор и желание Ричарда — это те, качества, которые любого мотивируют хотя бы раз в жизнь попробовать предпринимательство.

После прочтения этой книги я начал заниматься любимым делом!

6. Жесткий менеджмент. Ден Кеннеди

Название этой книги может многих ввести в конфуз. Но, на самом деле, это одна из самых лучших книг по менеджменту.

Благодаря ей я научился контролировать результат, а не процесс и избавился от тех людей, с которыми мне просто не нравилось работать.

7. Копирайтинг. Как не съесть собаку. Дмитрий Кот

Эта книга научила меня писать качественные и эффективные коммерческие предложения. Большим преимуществом является то, что книга адаптирована под наших людей. Здесь нет американских волшебных таблеток.

Всеми инструментами и советами Дмитрия я пользуюсь до сих пор.

8. Карьера менеджера. Ли Якокка

Говорят, когда ученик готов, учитель сам находит его. Ли Якокка стал моим учителем.

Особенно я был благодарен Якокке, когда попал в очень похожую ситуацию (с той лишь разницей, что его уволили, а я вышел из бизнеса с непорядочными партнерами).

История Якокки научила меня, каким должен быть настоящий лидер.

9. Партизанский маркетинг. Дж.К. Левинсон

Книга Левинсона открыла передо мной мир малобюджетного эффективного маркетинга. Именно она подтолкнула меня досконально изучить тему привлечения и удержания клиентов.

Кроме того, большинство инструментов из книги стали фундаментом моих консалтинговых программ.

10. Дифференцируйся или умирай. Джек Траут

Еще одна книга, сформировавшая мои взгляды на маркетинг. Она объясняет суть, необходимость и стратегии дифференцирования.

Теперь вопрос: «Чем вы отличаетесь от конкурентов?» стоит одним из первых в анкете моих клиентов.

11. Клиенты на всю жизнь. Карл Сьюэлл

Карл Сьюэлл научил меня одному главному принципу — считать, сколько клиент приносит тебе денег за всю жизнь. Когда узнаешь эту цифру, начинаешь выжимать из себя максимум пользы для клиента.

И прикладываешь все усилия, чтобы превратить покупателя в клиента на всю жизнь!

12. Психология влияния. Роберт Чалдини

Наверное, это единственная книга по психологии, которую обязан прочитать каждый человек.

В ней Роберт Чалдини рассказывает об основных методах манипуляции и влияния на людей, а также противодействие им. Полученные знания могут сэкономить вам уйму денег и уберечь от глупых поступков.

13. Как составить личный финансовый план. Владимир Савенок

Я считаю, что финансовая грамотность — обязательный навык современного человека.

Благодаря Владимиру Савенку я достаточно рано научился правильно планировать свой бюджет, накапливать деньги на нужные покупки и иметь финансовый резерв.

14. Как перестать беспокоиться и начать жить. Дейл Карнеги

Когда я только начинал карьеру, регулярные стрессы были моим верным спутником. Очень резко реагировал на любой отказ клиента и воспринимал любую критику близко к сердцу, чередовал бессонные ночи с рабочими выходными.

Книга Карнеги навсегда изменила мое отношение к проблемам и жизненным трудностям.

15. Контент, маркетинг и рок-н-ролл. Денис Каплунов

Благодаря Денису Каплунову мой блог изменился до неузнаваемости. Вернее, изменилось качество и формат статей.

Результат — сотни новых подписчиков и читателей ежемесячно. И это уже один большой повод держать книгу Дениса всегда под рукой!

16. Алхимик. Пауло Коэльо

Алхимик — очень философская книга Пауло Коэльо. Она помогла мне найти свой путь, перестать распыляться и жить чужими ожиданиями.

Благодаря Алхимику я научился обращать внимание и улавливать знаки, встречающиеся на моем пути. Эта книга всегда помогает мне вернуться в нужное русло!

17. Ваш ребенок может все. Пэг Доусон

Книга Пэг Доусон помогла успешно справиться с моим самым главным менеджерским проектом — воспитанием своего сына! С помощью методик из книги я приучил его регулярно убирать в своей комнате, читать книги, заниматься английским языком и упорно тренироваться. До сих пор пользуюсь методиками из книги!

Хотите еще интересных историй читателей про книги, которые меняют жизнь? Тогда скорее смотрите про рубрику «МИФ меняет жизнь».

Перед нами запомнившаяся книга. Какая она? Это бумажный параллелепипед? Текст на 300 страниц? Мысленное представление физического объекта «книга» или текст, превращенный в древовидную масштабируемую голограмму?

Будем честны: книга, которую мы запомнили, — это просто заглавие, имя автора, общее представление о ее теме и стиле, из которого мы уже разворачиваем содержание. То есть нечто до невозможности похожее… на книгу — такую, какой ее задумал автор и какой она запечатлена в черновиках. Но обо всем по порядку. Во-первых, надо признать, что у нас очевидные проблемы с памятью. Во-вторых, у нас столь же несомненные проблемы с объемными текстами, материально организованными как книга. От этих двух ощущений мы будем отталкиваться в дальнейшем. Между ними разворачивается наша главная проблема.

Заканчивая читать, мы обнаруживаем, что запомнили так мало информации, что чтение кажется каким-то абсурдом. Где 300 страниц, которые мы только что проглядели, проговорили про себя, продумали? Если мы, по сути, не воспринимаем книгу, то почему текст организован и выглядит именно так, имеет такую важность? Наконец, как мы должны воспринимать книжный текст и что он представляет собой в нашем восприятии?

Гонка за информацией. Картина о важности текста

Предположим, что чтение больших текстов не только неэффективно, но и устарело. Это такой же пережиток прошлого, как рабство и неравноправие мужчин и женщин. Мы можем жить без книги, потребляя информацию в виде видео или аудио, а линейный текст, сплошняком покрывающий страницу, стал анахронизмом. Причина этому — быстрое общество, быстрое потребление. Текст же не адаптирован к современным реалиям, поскольку подразумевает медленное потребление.

Мы живем в эпоху, когда информация играет всё более важную роль. Чтобы доказать это, британский социолог Фрэнк Уэбстер в книге «Информационное общество» приводит целый список авторов от Роберта Райха до Мануэля Кастельса. Наш социум одержим информацией, ее продают, покупают, производят в беспрецедентных объемах, и даже эта статья является частью производства и потребления информации.

Чтение и письмо, освоение и воспроизведение знаний — это ключевые навыки, которые нужны, чтобы достичь какого-либо успеха в нашем обществе.

Уэбстер писал: «В авангарде экономики стоят люди, чья главная способность состоит в использовании информации». За примером далеко ходить не надо — тот же недавний бум философских текстов на тему коронавируса. Среди авторов, которые обратили на себя внимание именно оперативной реакцией на происходящее, были Славой Жижек, Рэй Монк, Джорджо Агамбен, Жан-Люк Нанси, Маша Гессен, Стефано Канали, Юваль Харари, Джудит Батлер, Мэри Бирд, Питер Сингер и другие. Из отечественных — Александр Дугин, Артемий Магун, Оксана Мороз, Михаил Ямпольский, Александр Бикбов, Александр Вилейкис.

Публичные интеллектуалы оперативно проанализировали ситуацию, исходя из собственных компетенций в семиологии, политтехнологии, истории мысли и литературы, естественной истории, иммунологии, психологии и психотерапии. Мы наблюдаем, с одной стороны, конкуренцию сильных реплик, а с другой — очевидный факт: тот, кто не поспевает за информацией и не обладает интеллектуальной восприимчивостью и гибкостью, обречен находиться в тени своих более адаптивных коллег.

Читайте также

Искусство медленного чтения: как научиться понимать больше, а забывать — меньше

Вряд ли все эти люди увеличивали скорость подкастов или просмотра видео на ютубе для приобретения своей компетенции. Это невозможно хотя бы потому, что видео и научные статьи отличаются друг от друга тематически, даже если количество их одинаково. То есть Жижек не насмотрел, не наслушал, а начитал свою компетентность. Значит, опять не обошлось без книги. В чем секрет?

Абсурд в кубе. 1000 страниц в день — или 0?

Итак, наша интуиция говорит: книга, то есть большой текст, имеющий такую материальную форму, неэффективна и устарела. Мы ее не понимаем. Даже если вы считаете иначе, статистика подтверждает: не понимаем. По статистике последних пяти лет, люди всё меньше времени тратят на чтение: в среднем это 16 минут в день в США (по данным на 2019 год) и 14 минут в день в России (2018 год). При этом всё больше генерируется биометрической информации и контента, который, как показали TikTok и VK Clips, охватывает огромные массы людей и дает возможность прославиться, производя развлечения. То есть читать вообще незачем.

Но тогда возникает закономерный вопрос: действительно ли наше общество так сконцентрировано на знаниях и компетенциях? Или мы незаметно эмансипировались и от этого мифа?

Ответить на этот вопрос непросто, и это усугубляется тем, что условная «партия чтецов» оказывается в неудобном положении. С одной стороны, чтобы стать публичным экспертом, как Жижек или Докинз, Кураев или Быков (мы говорим о ТВ-персонах, которых должны знать всё), надо очень много прочитать и очень много знать. С другой стороны, каждый день производится столько информации, что мы не можем всю ее обработать.

Предположим, что, чтобы стать таким «сверхумным» блогером, как упомянутые выше личности, надо получить хорошее, даже отличное высшее образование. Что это такое? Очевидно, отличное выполнение учебного стандарта, причем в нашей стране этот стандарт завышен. Средняя фактическая учебная нагрузка в вузах по всему миру — 42 часа в неделю с расчетом на работу в аудитории и вне ее. В России федеральный образовательный стандарт предполагает нагрузку в 54 часа, то есть 9 часов 6 дней в неделю. Эта невероятная рабочая неделя — большое исключение, но теоретически благодаря ей могут появляться люди, обладающие экспертным знанием экстра-класса.

Здесь понятен контраргумент в адрес тиктокеров: подобный рабочий график можно описать как академическую аскезу. Макс Вебер с помощью этого термина обосновывал нежелание упрощать свои тексты: он говорил, что для их чтения нужно иметь навык такой аскезы.

Основным внеаудиторным учебным действием является чтение. По крайней мере, оно первично при создании проектов, подготовке и чтении докладов, участии в конференциях.

Давайте огрубим и установим невозможную планку: набор необходимых знаний, этакая первичная экспертность, достигается при чтении 9 часов 6 дней в неделю. А теперь рассчитаем количество страниц. Возьмем средний объем книги на 2020 год по данным Российской книжной палаты (255 страниц) и поделим на время, которое уходит на прочтение такой книги (по данным для английского языка, это около 2 часов 15 минут). Получается примерно 24–25 книг в неделю, то есть минимум 1000 страниц в день.

Звучит почти смешно, но такой результат не слишком далек от реальности!

Например, ставшее уже общим местом правило жизни Уоррена Баффета предполагает чтение 800 страниц в день (сюда входит техническая информация по компаниям и художественная литература). Не отстает и Илон Маск, по крайней мере по рабочим часам. Его рабочая неделя составляет 85 часов, с юности он читает по две книги в день.

Это характерные черты информационного общества: 1) отсутствие чтения и производство биометрической информации; при этом 2) педалирование классического чтения и производство инноваций и артефактов культуры.

Обществу нужны интеллектуалы; это подтверждается тем, что становится всё больше структур, где важен реальный профессионализм и экспертность: образовательные учреждения, IT-компании, аналитические центры и т. д. Теперь, взглянув на суммарные доходы этих двух групп, мы понимаем, что наша интуиция подсказывала нам не совсем верно.

У нас есть опыт забывания информации и интуиция о том, что раз мы ее забываем, она не вполне эффективна.

Чтение против интуиции. Забывать прочитанное

Французский писатель Андре Жид как-то сказал:

«Я прочитал какую-нибудь книгу — прочитав, я ее закрыл, поставил ее обратно на полку моей библиотеки, но в этой книге были слова, которых я не могу забыть. Они так глубоко в меня проникли, что я их больше не отличаю от моей личности. Отныне я больше не такой, каким бы я был, не зная их. Пусть я забуду книгу, где прочитал эти слова, пусть даже я забыл, что я ее читал; пусть я их запомнил неточно… ну так что ж? Я больше не могу стать тем, кем я был до их прочтения».

Андре Жид отмечает два момента: полное забвение не только текста книги, но и акта чтения, и изменение, которое произошло с читателем. Последний оплот нашей статистически подкрепленной интуиции «чтение неэффективно» заключается в провокационном вопросе: а стоит ли игра свеч?

Стоит ли потраченных усилий освоение 255 страниц ради двух слов, которые могут изменить, а могут и не изменить меня?

Общество единодушно отвечает: «Это того не стоит». Однако даже люди, не связанные непосредственно с наукой, вроде Уоррена Баффета, тратят на чтение практически всё свое время — и выигрывают! В чем причина? Чтобы понять это, надо разобраться с одним утверждением, которое, как тень, следует за нашим «здравым смыслом».

Может быть интересно

Книга как лекарство. От некоторых психических расстройств прописывают чтение — и оно помогает

Текст нужен, чтобы его запомнить. Зубрежка формул, правил, параграфов, исторических фактов, заучивание наизусть стихотворений — эти школьные практики незыблемо утвердили нас в этом. Однако дело обстоит не совсем так.

Одно из первых философских рассуждений на тему письменности, развертывающееся в платоновском диалоге «Федр», поражает своей полностью обратной формулировкой. По сюжету бог Тевт (Тот) изобретает множество вещей и наконец предлагает египетскому царю письменность как нечто, улучшающее память. Но царь отказывается принимать этот дар, утверждая, что, напротив, «будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою».

Поразительно, но через 24 века перенос центра тяжести на внешний носитель дойдет до своего закономерного апогея (если этот процесс действительно начался с изобретения письменности).

Американский журналист Джошуа Фоер взял интервью у инженера компании Microsoft Гордона Белла, который руководит авторским проектом по созданию «суррогатной памяти». На момент их встречи Беллу было 73 года, теперь 85. Если он не отказался от проекта, все его движения, перемещения, манипуляции с компьютером, телефонные разговоры и прочее записывает устройство Sensecam. Оно переносит всё на жесткий диск, превращая данные памяти в личный интернет Белла. Проблема заключается в том, как оптимизировать поиск, потому что (на момент интервью) Белл еще не придумал ничего удобнее естественной человеческой памяти.

Если текст не предназначен для запоминания, мы в полном тупике. Мало того что наша образовательная система построена на чтении и общество издает с каждым годом всё больше литературы, явно предпочитая книжный носитель любому другому. Мало того что мы стараемся запомнить всё, читаем по 9 часов в день, пересказываем, зубрим, цитируем, щеголяем эрудицией, готовимся к лекциям. Так плюс ко всему это будто бы факультативно. Ничего запоминать не нужно. Черт возьми, что происходит?!

Нельзя ли тогда вернуться к нашему подозрению, сказать, что книжный носитель несовершенен, и начать думать в сторону хотя бы более удачной формы текста: умные карты (mind map), более компактные книги визуальных символов, иероглифов, гипертексты и 3D-тексты, какие-то мнемонические изобретения… Между тем все альтернативные проекты явно потерпели крах, потому что в ходе эволюции носителей информации книга приобрела поистине беспрецедентную монополию. По крайней мере, в плане экономии средств, усилий при использовании, удобства распространения, репродукции и надежности ей нет равных. По последнему пункту бумажные книги даже превосходят электронные.

Достаточно ли в защиту книг привести экономические и эргономические причины? Ведь, несмотря на них, та организация текста, которую навязывает книга, не соответствует способу нашего мышления и работе памяти.

У этого вопроса есть дисквалифицирующее уточнение. Дело в том, что при более близком рассмотрении мы выясняем, что даже одна книга не «человекоразмерна». Пресловутые 255 страниц текста превышают нашу возможность держать в оперативной памяти и фокусе внимания несколько единиц информации одновременно.

Книга против интуиции? Не каждому из нас, а нам всем

Здесь мы вынуждены признать, что обманулись снова. Посудите сами: если мы не можем удержать в дискретном состоянии все элементы текста на 255 страниц, то можно ли предположить, что сам автор может это сделать? Подчас проблемой становится наша неспособность удержать одновременно больше 9 элементов в памяти.

Целая серия экспериментов — от Эббингауза (с 1879 по 1884) и Кармайкла, Хогана, Вальтера (1932) до опыта Хайеса (1952) и эксперимента Смита (1954) — доказывает, что наша непосредственная память существенно ограничена. Она «вмещает» именно 7±2 дискретных элемента, причем, похоже, независимо от того, сколько информации несет в себе каждый из них.

Новейшие исследования говорят о том, что такая закономерность сохраняется только для фонологической информации, то есть части оперативной памяти, так называемой фонологической петли. Например, опыт Сидни Смита демонстрирует, что, если испытуемые могут запомнить 9 двоичных чисел, то с таким же успехом они запоминают 7 элементов по 32 бита каждый. Опыт Хайеса показывает примерно одинаковые результаты для групп из двоичных чисел, десятичных чисел, букв латинского алфавита, букв и цифр и односложных английских слов, где односложные слова являются самыми информационно насыщенными единицами.

Конечно, существуют еще более успешные способы кодирования. Великий математик Пуанкаре отмечал, что есть «незаурядные умы, которые неспособны проделать без ошибки довольно длинные математические доказательства. Просто потому, что человек к концу рассуждения забывает, что было в его начале».

Что тогда говорить о текстах, содержащих сотни формул или, применительно к литературе, развитий сюжетных ходов, как в Principia Mathematica Рассела и Уайтхеда или в «Войне и мире» Льва Толстого. С другой стороны, у нас есть все основания предполагать, что условный Толстой и его читатель находятся как бы по разные стороны текста, который они не в силах полностью постичь в силу ограничений человеческого сознания и памяти.

Но что тогда есть книга, кому она адресована и зачем ее пишут? Не является же она одной из тех смутно знакомых картинок, создаваемых ИИ, которые мы не можем разобрать!

Есть простой и парадоксальный ответ: книги создаются для культуры и для всего общества сразу. Книга не предназначена для отдельного человека.

Этому есть доказательство от обратного, первую часть которого мы уже привели: книгу невозможно читать, ни автор, ни читатель не охватывают ее. Текст, особенно протяженный, — слишком большой объект для нашей непосредственной памяти.

В этом плане понимать текст вполне значило, что вы как минимум можете его воспроизвести слово в слово. Герой рассказа Борхеса Пьер Менар хотел написать несколько глав из «Дон Кихота», а для этого решил начать мыслить как автор XVII века. Эта история рассказывает о единственном пути к аутентичному пониманию текста. Понимать текст в абсолютном смысле значило бы уметь осознавать его полностью в любой момент времени по желанию.

Другим доказательством того, что книга адресована не конкретному человеку, становится сам социальный уклад, наличие узких специализаций вроде достоевсковеда, пушкиноведа, толстоведа. Такого рода ученые всё же имеют дело с сетью текстов, но этого нельзя сказать о книгах типа Библии, которые формируют целое множество чтецов разной степени экспертности вокруг одного корпуса текстов.

С другой стороны, эволюция носителя информации, то, как он постепенно приобретает максимально удобную форму, позволяет выявить закон, впервые сформулированный медиологом Аленом Гра:

«Упрощение использования сопровождается усложнением сети».

Читайте также

Скорочтение: единорог XXI века или закономерный прогресс?

Но есть еще и третья сторона, которую можно условно назвать заговором книг. Из-за слабости человеческой памяти и парадоксальной компетенции, которую приносят книги, их читатели вынуждены время от времени возвращаться или обращаться к ним для «припоминания». И хотя большинство бумажных книг удобны для ношения с собой, а цифровые носители позволяют иметь под рукой целую библиотеку, ключевые книги по-прежнему строго прикреплены к месту. Для исследований нужны редкие издания, рукописи, документы, которые по экономическим или политическим причинам нельзя распространять. Например, проект Gutenberg имеет право оцифровывать лишь книги, изданные до 1924 года.

Констатируя эту закрепленность, французский медиолог Режи Дебре говорит: «Нет библиотеки, которая не была бы королевской, халифской, папской, княжеской, сенатской, парламентской или президентской, институтской, орденской или университетской». Таким образом, информационная громоздкость текста книги прикрепляет сообщество к конкретному пространству.

Эти три причины говорят о контринтуитивном положении вещей: книга создана не для каждого из нас, а для нас всех.

Как мы читаем? Физиология чтения

Но представим такую ситуацию: в вашем смартфоне хранится библиотека из 200 книг, которые вы имеете возможность читать, и многие вы прочли. Вы также можете обратиться к ним когда угодно. С медиологической стороны у вас есть чрезвычайно емкий носитель информации. В социальном плане вы институционально автономны.

Представим также, что в физиологическом плане у нас тоже всё в порядке: у нас есть глаза и нормально функционирующий мозг. Когда мы смотрим на экран, мы способны к оптическому восприятию, наш глаз реагирует на раздражитель так, что орнамент из черточек становится для нас чем-то большим, чем просто геометрической красотой прикладного искусства. Этот орнамент уже звучит в нашей голове как «речь».

Однако с точки зрения физиологии никакого «чтения» нет. Тем более что ученые еще не вполне изучили параллель между активацией областей мозга и такими психическими явлениями, как представление образов и возникновение значения, которое связано с долговременной семантической памятью.

Мы можем наблюдать только активацию определенных областей мозга при движении глаза. В деталях исследовано, как функционирует гиппокамп — глубинная структура мозга, напрямую связанная с его высшими психологическими функциями. Известно, что эта область активизируется при воспоминании, припоминании и запоминании. Если гиппокамп поврежден, человек перестает запоминать новую информацию, хотя и может приобретать некоторые навыки.

Чтение — это действие, которое как будто предполагает, что мы умеем запоминать. Поэтому гиппокамп — очень важный элемент в физиологической картине чтения, хотя и не единственный. Ученым становится всё более очевидна такая особенность работы мозга, как симультанность. В процессах, связанных с памятью и познанием, помимо гиппокампа, работает лобная и височная кора.

Таким образом, чтение как память («знаю я это слово или нет»), различение («в том же оно значении или нет») и припоминание («эта мысль продолжает предыдущую или нет») — это совокупная работа многих областей мозга.

При этом мозг и разум не одно и то же. По одной из гипотез, разум — это гиперсетевая структура мозга, то есть сеть сетей.

Допустим, наши нейроны организованы в сеть из нескольких тысяч клеток, так называемый кластер; разум — это сеть таких кластеров. Если учесть, что зафиксированы случаи, когда информация параллельно кодировалась в разных частях мозга, то картина усложняется еще больше. Поэтому весомо мнение, что полностью понять процессы, протекающие в мозге, сложно без построения коннектома.

Это колоссальная работа. Несомненно, благодаря коннектому получится на практике наблюдать за мышлением. Но пока, без полной карты нейронных связей, мы можем лишь гадать, как активация той или иной области связана с определенным психическим опытом. И здесь открывается пропасть между психологией и физиологией мозга.

Как мы читаем? Психология чтения

Чтение — это не только активация определенных отделов мозга. Чтобы полнее описать этот процесс, нужно понять, как знаки фонетического алфавита, которые воспринимает наш глаз, превращаются в те «два слова», которые столь много значили для Андре Жида. Требуется физиологическое описание «изнутри».

Ученый Константин Анохин предлагает описывать сознание как когнитом — совокупность не нейронных связей, а элементов психического опыта, которые помогают активировать соответствующие участки нейронной сети.

Проблема в том, что, когда мы описываем сознание как когнитом, мы также говорим о нейронных коррелятах сознания, но не о самом сознании. Этот проект призван преодолеть фундаментальную дистанцию между физиологической и психологической сторонами человеческого мышления. По словам Анохина, если при создании коннектома мы детально описываем дом, чтобы понять, кто в нем живет, то когнитом — это подробное детальное описание домашнего быта в тех же целях.

Интересно, что, если мы переступим порог этого дома и начнем дружить с его жителем, сам наш приход уже изменит того, за кем мы собрались наблюдать, и мы никогда не узнаем, как он жил сам по себе. Это метафора одного из постулатов постнеклассической науки. Поэтому в 1879 году немецкий психолог Герман Эббингауз измерял непосредственную память у самого себя. А через полвека с лишним Сидни Смит, изучая способы кодирования информации, для чистоты эксперимента также избирает в качестве подопытного самого себя, так как испытуемые не могли запомнить исходные данные.

Может быть интересно

Четыре способа сосредоточиться и победить прокрастинацию. Советы средневековых монахов

Психология дает удобные описания и детализацию процесса чтения, которые получены так, чтобы не спугнуть объекта. Есть несколько таких моделей.

Как выглядит чтение?

Что мы знаем о механике чтения? Мы получаем доступ к книге в обществе, где это возможно и важно. Она либо сама является носителем текста, либо предстает в виде цифрового документа.

Текст представляет собой строки из символов фонетического алфавита (процесс чтения иероглифов немного другой). Мы воспринимаем текст оптически, наши глаза пробегают по нему — чаще всего скачками, при этом активизируются определенные кластеры нейронов в гиппокампе, лобных долях и еще нескольких областях мозга.

Это означает, что мы считываем графическую форму слова, декодируем ее до звука, который проговариваем про себя. Иногда мы перескакиваем через слова, но, если читать очень внимательно, весь текст проговаривается в голове полностью и последовательно. При этом единовременно мы можем удержать в памяти всего 7±2 элементов. Так что серии из этих элементов накладываются друг на друга по принципу различения.

Обработка уже известной и новой информации проходит по-разному. Допустим, 6 одинаковых стихов у Генриха Сапгира или Всеволода Некрасова означают 1 строчку, умноженную на 6 (отдельный интерес представляло бы детальное описание различения, то есть новизны этих серий повторов. По-видимому, новизна может отмечаться по повторению, то есть отличается как раз «x6»).

Также надо учитывать принципиальную экономию кодирования и его емкость. Но поскольку именно аспект кодирования остается тайной (для этого Смит и Эббингауз проводили опыты на себе), мы не знаем точно, как это происходит.

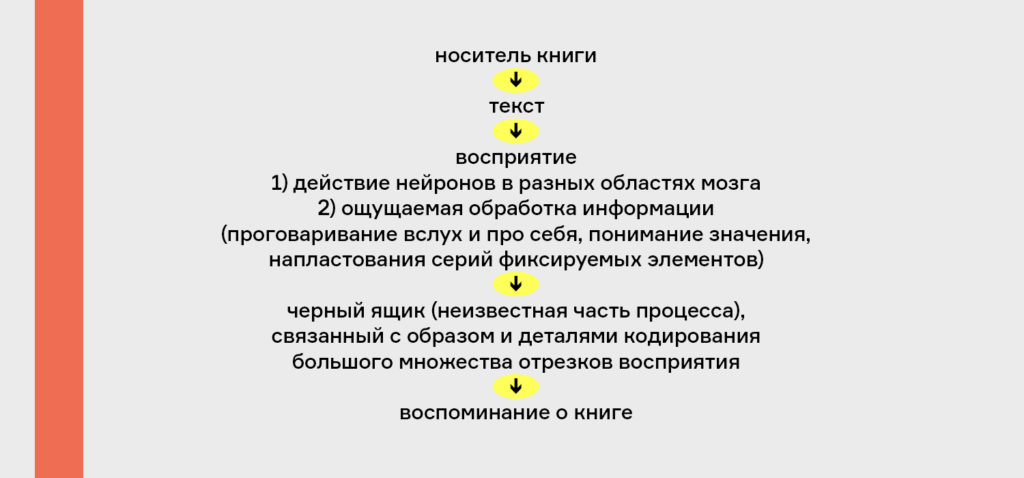

Наша цепочка действий выглядит так:

Тогда что мы знаем?

Мы точно знаем, что получается на выходе, — два слова, в лучшем случае «заглавие, имя автора, общее представление о ее теме и стиле». Что это нам дает? Можем ли мы понять что-то о столь емком методе кодирования, если верхняя граница исчислимости в экспериментах — это перекодирование двоичной информации в слова?

Нет, не могли бы, если бы не одно «но», о котором надо говорить детально. Речь идет об артефактах чтения, оставляемых «на обочине» книги, на полях, на клочках бумаги, в черновиках на протяжении практически всей истории чтения и письма, начиная от Книги мертвых и кончая студенческими буднями XXI века. Но это уже другая история.

Присоединиться к клубу

Участники конкурса «Книги, которые меня изменили», рассказали нам множество историй, лучшие из которых вошли в лонглист конкурса.

Сегодня мы публикуем рассказ Анны Олефир о том, как на ее жизнь повлияли три книги – две женские судьбы помогли ей лучше понять себя, а главные секреты открыла книга по психологии. Читайте, и пусть вам тоже помогут книги!

Чувствуете ли Вы себя счастливой? Или Вы просто окутаны иллюзией того, что все хорошо? Чувствуете ли Вы себя одинокой даже среди друзей, коллег и родных людей? Знакомо это чувство – не любить себя? В этот самый момент, в эту минуту, ощущаете ли внутреннюю гармонию и покой?

Долгое время мне было очень знакомо чувство неудовлетворенности собой. Я зависела от чужого мнения, нервничала и переживала по поводу того, «а что скажут другие?». Чувство недосказанности мешало мне писать, рисовать и любить себя. Я боялась сделать что-то не так, словно школьница, которая принесла домой первую двойку. Мою жизнь изменили книги!

Я уверена, каждая книга приходит в наш дом неслучайно. По крайней мере, так было со мной. Сразу три книги появились на пороге моего дома в начале 2021 года. Одну прислала мне моя подруга, вторую купила я сама, а третью выиграла, хотя мне редко везет в розыгрышах и викторинах.

Эти три книги были прочитаны мной в непростой жизненный период, когда казалось, что постоянная бессонница и чувство неудовлетворенности поглотят мое внутреннее стремление что-то изменить. Ничего не получалось, все валилось из рук, да и желания что-то делать не было совсем. Кое-как я решила отстраниться от всего и почитать новые книги.

Такой интересный литературный тандем, открывший новые грани личности. Мимо меня пронеслось прошлое, настоящее и возможное будущее. Три удивительные женщины-героини открыли для меня новый путь.

Тайна красной ленты

Прекрасная Анни, талантливая художница и всеобщая любимица, героиня книги Дианы Чемберлен «Тайна красной ленты». Весь городок любил эту рыжеволосую красавицу, не зная, какие непоправимые ошибки та совершает и какие тайны прошлого пытается сохранить. Убийство Анни стало отправной точкой для распутывания непростого клубка под названием «прошлое». Книга пронизана тонким психологическим кружевом слов, поступков и детских страхов. А финал повергает в шок!

Последняя из дома Романовых

Принцесса Елизавета, героиня книги «Последняя из дома Романовых» из прекрасного цикла книг Эдварда Радзинского «Загадки истории» несет в себе бремя времен Екатерины Второй. Никто не знает точно, действительно ли она дочь самой Елизаветы или же просто умелая авантюристка? Даже сам граф Алексей Орлов, стремясь услужить Императрице, уже не знает где правда, а где вымысел.

Прекрасно описанные исторические факты, вплетенные в сюжетную канву, показывают страхи нелюбимой женщины. Стремясь быть богатой и знаменитой, героиня книги Эдварда Радзинского прячет от всех свое прошлое. Она, как мотылек, летит на губительный любовный свет, забыв о себе…

Метод «Генезис»

И вот непрочитанной осталась только одна книга. Да, я открывала ее не раз и снова закрывала. Настраивалась на чтение и снова откладывала. Но все же, переборола свои страхи, в отличие от книжных героинь – Елизаветы и Анни. И оказалось, не зря.

Ирина Маслова, прекрасный психолог, автор книги «Метод “Генезис”». Она написала книгу о нас, девушках и женщинах, гонимых страхом. Автор поделилась своим личным опытом, неуверенностью в начале пути, и сразу предупредила: легко не будет, но это того стоит! Мне, как и героиням из книг Радзинского и Чемберлен, было очень нелегко понять саму себя и разобраться со страхами. Принять тот факт, что кроме моих близких, у меня есть своя собственная жизнь, которая дается мне один лишь раз.

Я начала ставить перед собой реальные цели, которые, как оказалось, выполнимы при большом желании. Мне понравилось баловать себя и любить, быть красивой и становиться еще лучше.

Не скрою, некоторые моменты мне до сих пор даются тяжело. Но я нацелена на результат – быть счастливой и наполненной любовью!

Три эти книги, однозначно, изменили меня. Я начала по-настоящему любить и принимать себя и свое тело, стала увереннее, перестала бояться прошлых ошибок. А еще я приступила к написанию собственной книги (мечтала об этом очень давно).

Я прошу Вас, не приносите себя в жертву семьи и обстоятельств, не сожалейте о прошлом! Читайте хорошие книги, любите свою жизнь, и в первую очередь, себя. Искренне и по-настоящему!