На разных территориях земли переход от топоров каменных к топорам из металла происходил в разные времена. Но и сейчас есть такие места, в которых неметаллические орудия применяются и до сих пор. В основном такое можно наблюдать в африканских и австралийских племенах с сохранившимся первобытно-общинным укладом жизни.

Каменный топор в жизни древних людей

Первые орудия труда древнейших людей были сделаны из камня.

Первоначально они представляли собой всего-то простейшие приспособления, лишь облегчающие труд. Люди в древности выискивали крепкие камни (в основном гальку и кремний) с наиболее острыми краями и применяли их в быту. Затем они научились их обрабатывать, раскалывать, дробить и даже шлифовать (в палеолите).

Первые каменные топоры (скорее ручные рубила) древних людей – универсальное орудие труда. С их помощью древним человеком выполнялись определенные работы, когда было необходимо острие, причем крепкое и прочное.

Для таких орудий первобытные люди находили довольно массивные камни (примерно массой в 1 кг) длиной 10-20 сантиметров, оббивали их каким-либо другим, тоже твердым, камнем, заостряя внизу, а сверху закругляя, чтобы удобно было держать руками.

Как использовали каменный топор? Рубилом люди копали, наносили удары при охоте, резали им все, что поддавалось ему.

В связи с тем что руки людей были еще несовершенны, форма выточенного инструмента в основном зависела от размеров самого первоначально найденного камня.

Совершенствование форм орудий труда

Люди в процессе жизнедеятельности постепенно совершенствовали свои орудия труда. Каменный топор все больше приобретал форму инструмента и становился орудием не столь универсальным, а используемым лишь только для определенных целей.

На охоте для добывания животных уже использовался новый инструмент – остроконечник. А скребок применялся женщинами при сдирании шкур убитых мужчинами животных. Работу с этим инструментом чаще приходилось выполнять именно женщинам. Так появилось первое женское каменное орудие труда.

Боевые каменные топоры

Лишь в период эпохи неолита (позднего каменного века) с процессом роста мастерства людей в плане обработки камня стали возникать боевые виды топоров. Размером топорики были маленькие, специально для возможности ведения сражения одной рукой (длина – 60-80 см, вес — 1-3,5 кг).

Такие топоры, выполненные из обсидианового лезвия, встречались и на Американском континенте у коренных обитателей этих мест (период испанской колонизации).

Каменный топор: фото, история развития

Древнейшие орудия труда, найденные в наше время, были созданы примерно 2,5 млн лет назад. Как уже говорилось выше, первый инструмент древнего человека (рубило) представлял собой обычный камень с одним острым краем.

В последующем процесс изготовления топора или любого другого изделия из камня происходил примерно так: 1 кусок кремня фиксировали, а другой использовали вместо молотка, с помощью которого скалывались лишние части с камня, и таким образом придавалась соответствующая форма производимому орудию труда. Затем люди научились эти изделия полировать и шлифовать.

Однако была одна проблема. Каменные инструменты быстро крошились, и в связи с этим требовалась их частая замена.

Со временем наступил следующий важный шаг – объединение палки и рубила в единый инструмент. Так и получился каменный топор. Плюс такого инструмента в том, что дополнительный рычаг намного увеличивал силу удара, и работа с ним стала более удобной.

Способы крепления рукоятки и рубящей части были самыми разными: в расщепленной ручке использовался бандаж, применялась каучуковая смола, или же рабочая часть инструмента просто вгонялась в крепкую массивную рукоятку.

Изготавливали его из кремня, обсидиана и прочих твердых пород.

В более позднем каменном веке (неолите) топоры уже делали с отверстием для рукоятки (с проушиной).

Каменный топор стал исчезать на территориях современной Европы, когда начали появляться бронзовые изделия (начиная со 2-го 1000-летия до н. э). Несмотря на это, каменные, в связи с дешевизной, существовали довольно долго параллельно с металлическими.

Сложности в изготовлении каменного топора

Самые первые топоры, имеющие схожесть по форме с современными, появились в периоде мезолита (примерно 6000 лет до н. э.).

Как сделать каменный топор из камня? Это было сложной инженерной задачей для первобытных людей – соединение двух элементов топора.

Если даже отверстия в камне уже могли делать, то в этом случае увеличивалась толщина «лезвия» каменного топора, и он превращался в молот или колун, с помощью которого можно было лишь размозжить древесные волокна, а не разрубать их. В связи с этим топор с топорищем просто связывали вместе с помощью жил или кожи различных животных.

Лишь только люди научились выплавлять металл, они сразу стали изготовлять топорища медные. Но сами «клинки» долго продолжали производиться по-старинному (из камня), потому что сланцевые и кремневые поверхности позволяли вытачивать удивительно острые изделия. А проушина делалась в самом топорище.

В заключение

Если задуматься, то много веков назад этот простейший и в то же время удивительный предмет был не просто орудием труда для первобытных людей или инструментом, но и символом величия и могущества. Каменные топоры – это наиценнейшие предметы того времени, сделанные руками древних людей, положившие начало созданию современного топора.

Перед тем, как смотреть ролики о производстве и об использовании каменных топоров, краткий ликбез на тему, что есть каменный топор и что из себя представляют реконструкции. Начнем с реконструкций. Как уже было отмечено ранее, что это не научные реконструкции, а лишь наглядная визуализация первобытных технологий. Как пишет сам их автор, он опирается на SAS survival book:

- «SAS survival book — this teaches you how to survive in all climates»

То есть это визуализация SASовского руководства по выживанию, а не археологически точная реконструкция. В образовательных целях такой подход выглядит даже более удобным, так как позволяет увиденное применить к себе, ощутить происходящий процесс, а значит как бы принять в нем участие. С другой стороны, после просмотра одного из вариантов SASовского учебника (Джон Уайзмэн. «Полное руководство по выживанию — 2011», а какой именно автор реконструкции имеет ввиду — непонятно) видно, что есть тут определенное лукавство. Во-первых, практической информации об обработке камней маловато:

Из Джон Уайзмэн. «Полное руководство по выживанию — 2011»

Даже в обычном учебнике истории техники, к примеру, дается куда больше практически полезной информации на этот счет [4, 30]:

Реконструкция из [4, 30]

А во-вторых, предлагаемый в качестве примера тип топора — одно из распространенных заблуждений по этой теме. Это не топор, а скорее форма палицы или дубинки. Проламывать ею голову удобно, а вот работать как инструментом — едва ли:

Из Джон Уайзмэн. «Полное руководство по выживанию — 2011»

Видимо поэтому сам автор реконструкции для работы использовал уже более реалистичные прототипы первых топоров: кельт (сельт) и тесло, к реконструкции которых мы далее и приступим. Но сначала ликбез по топорам:

- Топор — одно из древнейших составных орудий, но родословная его началась с простого камня, который с одной стороны был заостренным, а с другой, округлым. Именно с подобного инструмента реконструктор в прошлых роликах начинал строительство. Называется такой примитивный ручной топор — рубилом.

Реконструкция из [4, 28]

Первые топоры, имеющие рукоятку, появились в позднем (верхнем) палеолите (35—12 тыс. лет назад). Топоры, изначально, и в течение долгого времени, использовались, в первую очередь, как инструмент, война в мир людей пришла позже. К сожалению, хорошей работы по истории топора найти не удалось, стандартно эволюцию топора представляют как-то так [4, 34]:

Реконструкция эволюции топоров из [4, 34]

Хотя подобная схема вызывает у меня большие сомнения. Ну во-первых, шлифовать камень начали с эпохи неолита, а до этого топоры выглядели примерно как на [4, 28]. Кроме того, повторюсь, есть сомнения, что второй в ряду топор вообще использовался как топор. Сложно себе представить на практике работу с его помощью. Это, скорее, вариант палицы. В любом случае, пока реконструкции работы с подобным типом топора мне не попадались. В-третьих, в предложенной последовательности показаны разные типы топоров, которые развивались не последовательно, а параллельно, так как были специализацией изначального рубила под разные задачи.

Одной из основных технологических сложностей было надежно прикрепить к топору рукоятку. И тут шли на разные ухищрения. Позже, когда камень научились сверлить, по одной из технологий топорище стали вращивать в топор. Выглядело это примерно так [2, 186]:

Из всего многообразия типов топоров и техник их изготовления мы в роликах рассмотрим два: кельт (сельт) и тесло:

Кельт и тесло

Оба будут изготовлены уже с применением технологии шлифовки, но еще без сверления.

Изготавливаем каменный кельт (сельт):

На что обратить внимание? Помимо топора, реконструктору приходится сделать еще каменное долото, а вместо сверла использовать огонь, точнее горящие угли. И где-то в комментариях он написал очень интересное замечание о психологии доисторического «ремесленника». Он сказал, что работа по производству топора очень хорошо шла вечером у костра, правда очень не хватало собеседников, чтобы работать и общаться, обмениваясь новостями за день. То есть труд тогда был частью социальной жизнью, а скорее всего и сакральной, а вовсе не повинностью, которую надо было отбывать за вознаграждение, как часто происходит сейчас.

Изготавливаем тесло:

И что хочется сказать напоследок. Мнение о примитивности технических возможностей доисторических народов сильно преувеличено, и, как правило, является следствием модернизации истории. Да, современному человеку, без специальных знаний создать нефритовые топоры из Трои, наверно практически невозможно.

Эти четыре каменных топора-молота происходят из клада L, обнаруженного Шлиманом в 1890 году, завершившем одновременно и его раскопки,

и его жизненный путь. Шлиман рассматривал топоры-молоты как свое самое ценное открытие, сделанное за весь период троянских раскопок.

Но даже обычный человек, вооружившись знанием из роликов, через какое-то время в состоянии делать вполне технологичные топоры. Наши же предки из Древнего мира обладали не только обширным опытом обработки камня, но и использовали достаточно впечатляющие устройства механизации своей деятельности:

Сверлильный станок [4, 35]:

Реконструкция эволюции топоров из [4, 35]

Шлифовальный станок [3, 40]:

Реконструкция эволюции топоров из [3, 40]

Источники

1. С. А. Семенов. Развитие техники в каменном веке. Ленинград: Наука, 1968. 376 с.

2. Н.Б. Моисеев, М.И. Семенов. Реконструкция насадки каменных орудий. Гуманитарные науки. История и политология. ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, выпуск 1 (69), 2009

3. Б. Богаевский, И. Лурье, П. Шульц и др. Очерки истории техники докапиталистических формаций. 1936. Изд-во АН СССР. 462 с.

4. Зворыкин А. А. и др. История техники. М., Соцэкгиз, 1962. 772 с. [Акад. наук СССР. Ин-т истории естествознания и техники]

(к оглавлению)

Трансформация топора: от истоков до средневековья

Автор:

21 августа 2017 16:38

Все люди анатомически одинаковы, поэтому и орудия труда на разных континентах весьма схожи. Виды и конструкции топоров также не являются исключением. Существует даже теория о том, что все виды холодного оружия произошли от бытовых инструментов. Это возможно, но очень сомнительно. И все же к топорам вопросов нет — ими одинаково бодро рубили как деревья, так и головы.

Источник:

Источник:

Первые каменные топоры имели довольно короткое древко, округлый (реже заточенный) обух и широкое выпуклое лезвие овальной формы в поперечном сечении. Лезвие привязывалось к древку стеблями растений или жилами животных. Затачивать каменное лезвие довольно проблематично, поэтому топор был во многом ударным, а не рубящим оружием. Его эффективность зависела, в основном, от веса лезвия, так как удлинение рукояти затрудняло его использование.

Источник:

Источник:

С приходом бронзового века виды крепления лезвия, форма и способы применения топора не изменились, только рукоять стала длиннее, а заточка — качественнее. С точки зрения классификации изменение произошло глобальное — смена подкласса с ударно-раздробляющего на рубящее. Кроме того, появились разновидности небольших легких топоров для метания. Новые топоры совершенствовались, в основном, за счет расширения режущей части лезвия и придания ему различной формы.

Источник:

Источник:

Постепенно совершенствование способов обработки металлов привело к тому, что лезвие стало насаживаться на топорище с последующим расклиниванием. Само топорище расширялось книзу, что препятствовало соскальзыванию лезвия вниз.

Источник:

Лезвия были двух типов:

— Толстое лезвие с заточкой под большим углом. Такие топоры были эффективны против закованного в латы врага. За счет массы они сминали доспех, а резкое сужение (заточка) лезвия позволяло концентрировать усилие вдоль узкой полосы контакта. С обратной от лезвия стороны, на обухе, топоры часто имели острый, иногда закругляющийся вниз клыкообразный крюк, который при хорошем замахе был способен пробить доспех насквозь. Также он использовался для стаскивания всадника с лошади или захватов оружия или конечностей противника.

Источник:

-Тонкое лезвие с постепенным сужением к острию и очень острой заточкой. Такое оружие гораздо чаще имело крюк — он являлся единственным элементом для борьбы с броней. Его основным назначением было нанесение глубоких ран незащищенному противнику. Такие раны были тяжелее наносимых мечом из-за бОльшей массы топора и ее концентрации на противоположном от рукояти конце. Древко в области захвата рукой покрывалось насечками или обматывалось материалом, предотвращавшим соскальзывание руки с ручки. Часто в конце ручки имелся набалдашник, который также препятствовал соскальзыванию и предохранял рукоять от разломов и трещин.

Источник:

Особой разновидностью топоров были топоры с удлиненной рукоятью, предназначенные для работы двумя руками. Насечка на рукоятях у них отсутствовала, а вместо набалдашника имелся острый наконечник для нанесения колющих ударов. Он позволял работать обоими концами топора при перехвате одной рукой вблизи лезвия, а второй — в конце рукояти. Часто вблизи наконечника находилось утолщение или даже своего рода эфес, который предотвращал слишком глубокое проникновение в тело противника и застревание в нем. По сути, это уже гибрид топора с копьем. Хотя такой топор легче `классического`, его эффективность выше за счет разнообразия техники применения, большей сбалансированности и универсальности.

Источник:

Хотя изначально боевой топор был оружием пехоты, недостаточная эффективность копья и меча против все более прочных доспехов постепенно привела к тому, что топором стали пользоваться и всадники. Вероятно сыграл свою роль и Восток, где кавалерийский топор появился очень рано. Дальнейшая трансформация лезвия привела к появлению легкого универсального топора с длинной рукоятью, которая позволяла доставать противников, не слишком выгибаясь в седле, а форма лезвия давала возможность наносить удары сверху и снизу, не вращая топор. Симметричное расположение лезвия делало его более сбалансированным, а меньшая масса компенсировалась тем, что удар наносился с сильным замахом за счет высоты лошади, нередко на скаку. Тяжелый двуручный топор кавалеристы использовали лишь в особых случаях, широко распространен он не был никогда.

Источник:

Другим, совершенно иным по форме, технике применения и назначению видом топоров, явились, так называемые, топоры-клевцы с узким, острым удлиненным лезвием и тупым прямоугольным обухом, торчащим с тыльной стороны рукояти. Лезвия топоров этого типа напоминали широкие кинжалы. Часто лезвия имели ребристую поверхность, придававшую им дополнительную прочность при ударах. Такие топоры получили широчайшее распространение среди рядовых воинов и ополчения. Они были дешевле и проще в изготовлении, чем широколезвийные топоры, при этом наносили глубокие раны и позволяли бороться против тяжеловооруженных воинов — при сильном ударе они пробивали насквозь доспехи. Расширение лезвия в сторону рукояти служило предохраняющим элементом, не позволявшим топору вязнуть в теле противника.

Источник:

Такова классификация топоров по конструктивным особенностям, относительно общим для всех времен и народов. Теперь поговорим о национальных особенностях. Считается, что в чисто военных целях топоры начали применять северные народы. К 5 веку топор считался национальным оружием германцев и франков. Маленький боевой топор, франциска, был метательным оружием, которое бросали в ряды врагов с расстояния в 10-12 метров. Этот же топор, но с более длиной рукоятью и выпуклым лезвием применялся как рубящее оружие, которое передовой воин пускал в ход, врываясь в ряды врагов. Только после того, как в строю противника топорами были `прорублены` бреши, в бой вступали воины со щитами, которые орудовали копьями и мечами.

Источник:

Древним славянам также был хорошо известен боевой топор. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что количество боевых топоров у них раза в два превосходило число мечей. Боевой топор древних славян напоминал плотницкий, но часто имел снизу выем, отлично закрывающий руку при хвате под лезвие. Славянский топор короче и легче скандинавского, но в нем также заложена возможность наносить удар, подобный удару кастета. Немаловажно, что топор славян был и гораздо легче, что давало возможность более ловкого маневрирования. Им были вооружены и пехотинцы, и всадники. Также известен славянский топорок, или балта. Он был еще легче и имел довольно вычурную форму.

Источник:

В начале 13 века к обуху пехотного топора стали добавлять молот, острый шип или крюк. В конце 14 века топор дополнили копьецом. Таким образом, формы слились, так что иногда трудно классифицировать оба вида оружия по их форме, так как отдельные образцы с равным правом могут быть отнесены как к одному, так и к другому виду. Например, в пехоте Франции, Германии и Швейцарии наибольшее распространение получили широкие боевые топоры, получившие название `годендаг`. Формой они близки к алебарде, хотя по очертанию лезвия и по приемам применения его следует отнести к боевым топорам.

Источник:

В 15 столетии тяжеловооруженные рыцари, а также их оруженосцы, позже немецкие тяжеловооруженные всадники и французские жандармы (дворянская тяжелая кавалерия) использовали разновидность топора, рассчитанного на разбивание доспехов противника. Такие топоры не имели острого лезвия, они были клинообразными и отличались большой прочностью и весом. У них были короткие, обычно не более 60 см, рукояти. Также широко распространились чеканы — вариант клевцов (похоже, название возникло в России, так как клевцами называлось оружие с более острой боевой частью). Особенностью чеканов была боевая площадка на обратной лезвию стороне. В Европе такие площадки обычно снабжали четырехгранными шипами. В русской поместной коннице чеканы сохранялись как парадное оружие до конца 17 века. Их длина с рукоятью составляла 64-68 см, ширина лезвия — 8-10 см.

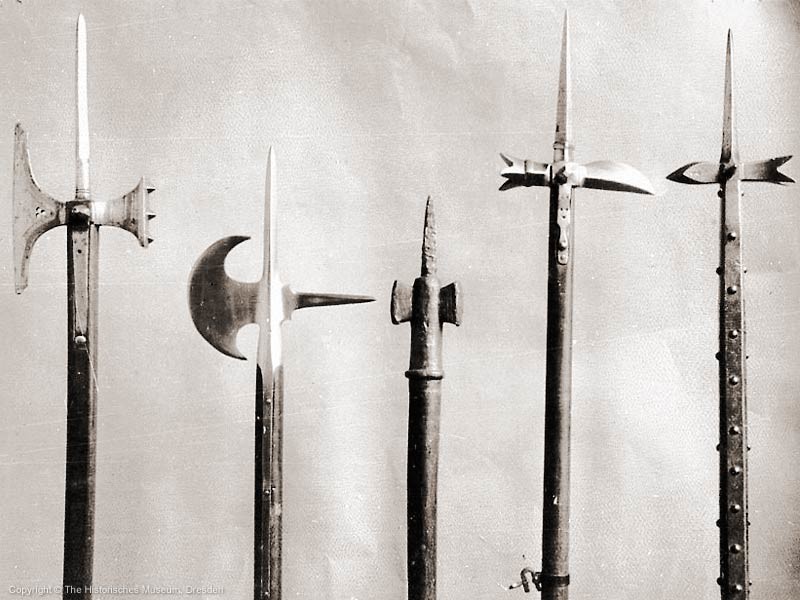

Отличия секиры, алебарды и бердыша от топора весьма условны. Поэтому для простоты назовем топорами всё, более-менее напоминающее бытовой топор, вид которого с течением времени особо не изменился.

Секира

Источник:

Секира (от славянского `сикира`, `сокира` — топор) представляет собой топор с широким и длинным (до 30 см) металлическим лезвием в виде полумесяца и обухом для насадки на древко (до 1 м). Известна также как бронзовое оружие со времен Древнего Египта. Получила большое распространение у восточных народов, где могла быть двусторонней. Ее знали также в Древней Греции и Риме. В крупных сражениях воины, имеющие секиры, находились во второй шеренге фаланги и наносили удары через плечи впередистоящих щитоносцев. Возможно длинные секиры использовали также для того, чтобы при преследовании врага в рассыпном строю подсекать ноги противнику и лошадям.

В Европе секиры были мало распространены до появления регулярных пехотных войск в 13 веке, и в `чистом` виде просуществовали относительно недолго, так как для пробивания сплошного доспеха им не хватало радиуса размаха. Чтобы пробить кирасу или шлем требовалось нанести целую серию ударов. Отдельно стоял вопрос о противодействии конным войскам. Тогда длина древка была увеличена до 2 метров, к боевой части секиры стали добавлять копье, топор, крюк, острые наконечники. Секира превратилась в колюще-рубящее оружие — алебарду (длина древка итальянской алебарды составляла в среднем 2,14 м.). Это оружие родилось в то время, когда стали появляться первые пластинчатые доспехи. Меч не в состоянии был проникнуть сквозь латы, их можно было сокрушить только ударом топора на длинном древке.

Алебарда

Источник:

Название helmbarte, по всей видимости, произошло от немецких слов helm (`шлем`) и barte (`бородка топора`). Так же называлась одна из разновидностей боевого топора, но затем это слово попало в другие языки и было искажено (фр. hallebarde, англ. halbert, лат. hellemparta, ит. allabarda). В 16-17 веках при обратном переводе на немецкий оно стало писаться как hellebarte.

Источник:

Традиционно изобретение алебарды приписывают швейцарцам. Впервые она упомянута в 1287 г. Достоверно известно, что алебарды имелись у швейцарцев в бою при Моргартене (1315) и при Земпахе (1386). Но наиболее благоприятные условия для усовершенствования оружия в то время были в Германии, поэтому, скорее всего, швейцарцы не изобрели, а систематизировали использование широколезвийных топоров и пик в строю.

Источник:

Первые две шеренги составляли пикинеры, облаченные в надежные защитные доспехи. Пики имели длину 3-3,5 метров и держались двумя руками: первый ряд — на уровне бедра, второй — на уровне груди. Третью шеренгу составляли алебардисты, которые наносили удары: рубящие — сверху или колющие — через плечи передних воинов. Алебардисты контролировали оборонительные функции построения, атаку же вели пикинеры. Типичный способ удержания алебарды — обоеручный хват за древко оружия, ближе к его центру, дающий возможность воину использовать для парирования ударов сразу три плоскости: верхнюю — от руки к боевому наконечнику, среднюю — часть древка, находящуюся между рук, и нижнюю — от руки к `пятке` оружия, часто заостренной и использовавшейся для уколов.

Источник:

Опасность такого хвата состояла в том, что противник намеренно наносил удары по кистям рук. Поэтому для их парирования старались подставлять древко оружия под углом таким образом, чтобы наносимый удар шел по касательной и `уходил в землю`, не задевая пальцев. Часто, чтобы древко не пострадало в схватке, его оковывали листовым железом или снабжали металлическими прожилками. Наносить удары можно было тоже тремя плоскостями. Особенно были опасны серии, сочетающие одновременно верхнюю и нижнюю плоскости, когда возможны комбинации обманных и `направленных` ударов. Средней частью древка можно было бить либо прямо — по лицу или корпусу противника, либо сверху вниз — по голове или снизу вверх — в подбородок и шею. Длина древка позволяла совершать мощные удары по ногам врага, при этом не наклоняясь. Наконечником (часто для этой цели снабженным крюками) было удобно проводить зацепы. Длиннодревковое оружие к тому же было удобно для боя против всадников. Даже хорошо защищенный броней конь имел незакрытые ноги: удар по ним можно было нанести на относительно безопасном расстоянии.

Источник:

В 14-16 веках алебарда была самым распространенным оружием пехоты в Западной Европе, но с конца 15 века, в связи с появлением огнестрельного оружия, ее главное назначение — быть эффективным ударным оружием — отходило на второй план. Она стала оружием опытных воинов и младших офицеров, а в 17 веке почти полностью исчезла из войск. К 18 веку только унтер-офицер пехоты еще имел маленькую алебарду как знак отличия (unteroffizierskurzgewehr — `унтер-офицерское короткое оружие`), полноразмерные алебарды остались только как оружие городской или дворцовой стражи. Как парадное оружие она используется и сегодня, например, швейцарской гвардией Ватикана.

Бердыш

Источник:

Аналог алебарды в Восточной Европе назывался бердышом (польск. berysz или нем. barte — `топор`). Он представлял собой длиннодревковое (более 2 м) колюще-режуще-рубящее оружие, боевая часть которого сделана в виде полукруглой секиры с широким лезвием (40-100 см).

Источник:

Считается, что особенно популярны бердыши были на Руси, где поначалу носили название `перукарнийский нож` (то, что бердыши использовались на Руси еще в 14 веке, доказали археологические раскопки на Куликовом поле) и применялись, в основном, против кавалерии противника.

Источник:

В 15-16 веке бердыши остались только в России и частично в Швеции. Их конструктив несколько изменился — сама секира насаживалась на древко, как обычный топор, при помощи проушины. Нижний конец секиры ковался в виде прямоугольной пластины (косицы) и либо гвоздями, либо ремешком крепился к древку. Само лезвие имело сложную форму и общую длину 60-80 см. Верхний конец секиры выковывался в виде граненого острия для нанесения колющего удара. К древку крепился ремень для ношения бердыша за спиной. Пехотный бердыш вместе с древком был длиной 150-160 см, для конных стрельцов древко было укорочено.

Источник:

В 17 веке на обухе бердыша появляются ряды отверстий, предположительно для облегчения веса оружия. Иногда в отверстия вставлялись кольца. Такими бердышами вооружали городскую стражу. Бердыши вышли из употребления в конце 17 века вместе с ликвидацией стрелецкого войска. Помимо боевых бердышей существовали парадные или посольские. Их секиры были размером до полутора метров. Красиво орнаментированные, они использовались при торжественных встречах. Их не держали в руках, а древком втыкали в землю…

Источник:

Еще крутые истории!

Каменный топор древнего человека, топор древнего человека, фото древние топоры

Свои самые первые орудия труда древние люди делали из обычных камней. Первоначально это были очень примитивные приспособления, которые лишь немного облегчали труд. Древний человек находил крепкие камни , такие как галька и кремний, с заостренными краями и применял такие камни в быту. Время шло, наступил палеолит, и люди научились дробить, раскалывать и даже шлифовать такие камни. Так появились первые каменные топоры. Они были универсальным орудием труда. С их помощью древние люди Для изготовления таких орудий первобытный человек отыскивал большие камни, весом не менее 1 кг. , а их длина составляла 10 — 20 см. Этот камень оббивался таким же твердым камнем, с одной стороны заостряя , а с другой закругляя заготовку.

Так как же использовали каменный топор древние люди?

Так как же использовали каменный топор древние люди?

Такими «рубилами» люди копали землю, наносили сильные удары во время охоты, а так же разрезали все, что им было нужно.

В связи с тем, что владение руками людей были еще несовершенны, форма выточенного инструмента в основном зависела от размеров самого первоначально найденного камня. Древний человек в процессе эволюции понял, что такие орудия труда можно совершенствовать. Каменному топору все больше придавали форму инструмента, его стали использовать только для определенных работ.

У человека появился новый инструмент — остроконечник. Именно им стали добивать животных на охоте. Женщины стали применять скребок для сдирания шкур с животных, принесенных с охоты. Такую работу чаще всего в племени выполняли женщины. Именно так появились первые женские каменные орудия труда.

Самым древним орудиям труда из известных учёным примерно 2 000 000 лет. Как мы уже говорили ранее, самыми первыми инструментами первобытных людей были рубила, которые представляли из себя обычные камни с заостренным краем. Каменные топоры делали примерно так: один кусок кремния фиксировался, другой использовался вместо молотка, им откалывали ненужные части с заготовки, и таким образом старались придать соответствующую форму изготавливаемому орудию. Но вскоре такие изделия научились не только полировать но и шлифовать.

Однако такие орудия труда имели один существенный недостаток: такие каменные инструменты быстро крошились, в связи с этим их приходилось постоянно заменять. Кто -то из древних додумался объединить палку и рубило в один инструмент. Именно так и был изобретен каменный топор. Такой инструмент имел дополнительный рычаг, а он намного мог увеличить силу удара, да и работа с таким инструментом стала более удобным.

Боевые каменные топоры

Боевые каменные топоры

Наступила эпоха неолита (поздний каменный век) мастерство человека в плане обработки камня возрастало, появились первые виды боевых топоров. Первые топорики были маленькими , их придумали для ведения боя одной рукой. Их длина не превышала 80 сантиметров, а весили они от 1 до 3 килограммов. Лезвия таких топоров делали из обсидиана.

В конце неолита топоры стали изготавливать с отверстием для рукоятки. Каменные топоры стали использовать все реже на территории современной Европы, так как примерно 4000 лет назад их вытеснили топоры из бронзы. Но так как каменные топоры были значительно дешевле, они еще довольно долго изготавливались параллельно с металлическими.

03 сентября 2009, 14:54

Наука

Топор отмахал миллион лет

Древние люди в Европе научились делать каменные топоры, заостренные с двух сторон, почти миллион лет назад, а не пятьсот тысяч лет, как считалось ранее. Вероятно, при этом им помогли люди, приплывшие из Африки через Гибралтар.

Каменный век — весьма продолжительный и древнейший культурно-исторический период в развитии человечества, который начался несколько миллионов лет назад и завершился несколько тысяч лет назад до нашей эры. Эта эпоха получила свое название из-за того, что орудия труда и оружие тогда были изготовлены в основном из камня. Одним из важных моментов в развитии человечества стало изготовление топоров, лезвие которых заострено с обеих сторон. В Африке были обнаружены подобные топоры возрастом 1,5 млн лет — так называемые Ашёльские артефакты. Возраст заостренных с двух сторон топоров, найденных в Европе, составлял всего 500 тыс. лет, что ставило ученых в тупик: все-таки миллион лет — это слишком большой срок, для того чтобы прогрессивная технология изготовления топоров дошла из Африки в Европу.

Но теперь ученые могут вздохнуть с облегчением.

Эта разница все-таки оказалась на несколько сотен тысяч лет меньше.

Американские ученые из Геохронологического центра Беркли в Калифорнии провели повторные исследования топоров, еще в прошлом веке найденных на двух стоянках древних людей в Испании — Солано дель Самборино и Эстречо дель Куипар. Предыдущие оценки показали, что возраст этих предметов составляет 500 тыс. лет.

Новые исследования показали, что один топор на самом деле старше на 260 тыс. лет, а другой на целых 400 тыс. лет.

Уточнение возраста произошло благодаря методу магнитостратиграфии. Как известно, магнитное поле Земли имеет свойство периодически меняться, и частицы металла, содержащиеся в осадочных породах и обладающие собственной намагниченностью, меняют ориентацию в зависимости от направления магнитного поля Земли.

Изучая ориентацию частиц в разных слоях пород, можно определить их возраст.

Ученые провели анализ пород, в которых были найдены «испанские» топоры, и таким образом выяснили, что эти предметы являются гораздо более древними.

Один из авторов работы, Луис Гиберт, считает, что результаты этого исследования могут поменять взгляд на древнюю историю человечества. Более древний возраст топоров, найденных в Испании, может быть неоспоримым признаком того, что приход более развитых древних людей в эпоху Нижнего Палеолита из Африки в Европу произошел раньше, чем считается в настоящее время. По словам Гиберта, до сих пор остается неясным вопрос, каким маршрутом они шли. Более распространенной считается версия, что сначала завоеватели из Африки дошли до Ближнего Востока, а затем двинулись на запад.

Гиберт же полагает, что люди, шедшие в Европу, благополучно перешли Гибралтарский пролив.

«Конечно, это предположение идет вразрез нынешним представлениям, — признал Гиберт в интервью The New York Times. — Но полагаю, у нас уже достаточно информации, чтобы поддержать его».

Остается только дождаться, когда ученые соберут всю информацию, придут к единому мнению и начнут переписывать учебники древней истории.