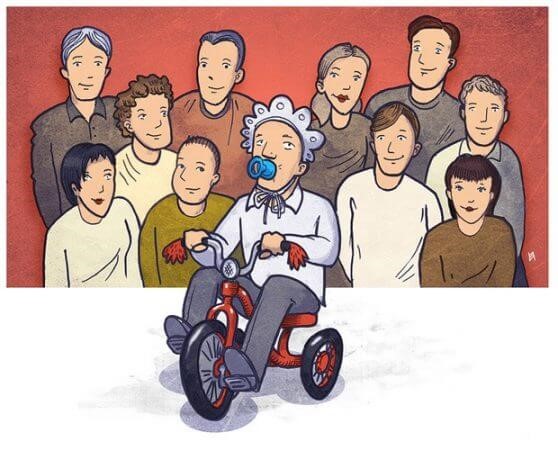

В настоящее время ученые-геронтологи предложили поднять подростковый возраст до 25 лет. Это говорит о том, что наши дети взрослеют позднее своих дедушек и бабушек.

Современным детям уже не нужно задумываться о куске хлеба. Но у любой медали есть две стороны. Ко всем плюсам различных программ современной поддержки детства добавился и минус – дети стали более инфантильны, что мешает их будущей успешности. Родители сами взращивают инфантилизм у ребенка с младых ногтей. Это происходит незаметно, неосознанно. И когда в итоге вырастает неприспособленное к жизни чадо, родственники удивляются: откуда? А все оттуда, примерно с трех лет.

Как реагирует большинство мам, если трехлетний ребенок пытается самостоятельно открыть пакетик с кефиром? Пыхтит, краснеет, но помощи не просит. Конечно, стулья и стол забрызганы кефирными каплями, пальцы липкие, на одежде белые пятна. Наконец – ура, бамц! – пакетик открыт и с шумом падает на пол. Упал удачно, расплескалась только половина. Какое количество мам, улыбаясь, спокойно вытрут кефирные лужи, выльют оставшийся кефир в чашку, похвалят ребенка: «Молодец, ты самостоятельно сегодня открыла пакет! А в следующий раз сделаешь это еще лучше»? К сожалению, такие мамы – большая редкость. Чаще всего родители, при попытках детей в 3 года сделать что-нибудь самостоятельно, говорят: «Дай сюда, я сделаю это лучше. Посмотри, придется переделывать. Ты неумеха…» «Почему переделывать? Почему неумеха?» – ребенок искренне этого не понимает.

Особенность возраста трех лет – формирование установки «я могу все сделать сам, я уже взрослый». Вы, наверно, замечали, что именно в этом возрасте ребенку нужны те же предметы, которыми активно пользуются взрослые: папин молоток, мамины крышки для консервирования. Именно в возрасте трех лет, через игру, помогая консервировать огурцы или подметать пол, маленький человек закладывает будущее собственного поведения, коммуникативных навыков. А какой посыл получает ребенок, если ему не дают проявлять самостоятельность?

Если взрослые демонстративно переделывают то, что он сам сделал с таким трудом, да еще и ругают его за это? Малыш понимает, что если сделает что-то сам, то мама может рассердиться.

Для ребенка рассерженные родители – крушение мира, и он из чувства самосохранения будет сидеть тихо, боясь проявить инициативу. И в голове формируется рефлекс: другие всегда сделают лучше, чем ты. Не проявляй инициативу, и все будет хорошо!

Инфантильный подросток – это не так страшно, главное, чтобы эта черта плавно не перетекла во взрослую жизнь. Преодолеть подростковую инфантильность помогут следующие нехитрые правила:

- Одно из самых эффективных средств против инфантилизма – занятия спортом. Научно доказано, что дети, занимающиеся спортом, более ответственны, настойчивы в достижении целей, эффективнее планируют свое время. Ведь ответственность – это противоположная сторона инфантилизма.

- Одна из основных причин подросткового инфантилизма – гиперопека. Мы живем в динамичное, но небезопасное время. Сейчас уже редко встретишь маленьких детей, гуляющих самостоятельно во дворе – в основном за ними присматривают родители. Школьники все реже самостоятельно ездят на транспорте, ходят в кружки. Да и встречать их после школы во многих учебных заведениях считается обязательным. Поэтому в семье давайте детям возможность проявлять как можно больше самостоятельности. У них должны быть свои обязанности, и за их выполнение они должны нести полную ответственность. То есть если подросток не сходит в магазин, то вся семья сидит без сахара. Лучше один раз выпить несладкий чай, чем потом всю жизнь расплачиваться за инфантильность собственного чада. Все, что подростки могут сделать сами – пусть делают! И в срок.

- Еще каких-то 30 лет назад человек, закончивший вуз, считался взрослой, самостоятельной личностью, а ему и было-то всего 22 года. В настоящее время специалисты по возрастной психологии предложили поднять подростковый возраст до 25 лет. Пока ученые думают, проводят исследования. Но сам факт возможности данного предложения говорит о том, что наши дети взрослеют позднее своих дедушек и бабушек.

- Поощряйте общественную деятельность, особенно если она связана с помощью и заботой. Сейчас есть масса волонтерских организаций, у которых самые разные направления работы: помощь старикам, многодетным семьям, брошенным животным, экология… Пусть выберет себе занятие по душе, а уж вы помогите ему в поиске, вместе посмотрите и обсудите информацию в Интернете – здесь тоже на самотек пускать не стоит. А то выберет какое-нибудь экстремистское движение, замаскированное под справедливое возмездие олигархам, – проблем не оберетесь.

- Привлекайте подростка к обсуждению бюджета – это помогает выработать чувство ответственности. Совместно обсуждайте траты, этим вы, во-первых, показываете подростку, что относитесь к нему как ко взрослому, а во-вторых, всегда имеете железный аргумент при отказе что-то купить: вы же вместе не предусмотрели лишние траты.

- Очень хорошо в преодолении инфантилизма помогает периодический выход из так называемой «зоны комфорта». Присмотритесь, что вызывает трудность у вашего ребенка: общение с противоположным полом, публичные выступления? Периодически организовывайте ему необходимость преодолевать эти трудности. Давайте соответствующие поручения, так, чтобы не сделать было нельзя. Иначе, спрятавшись в безопасную раковину, один раз убежав от страха, будет потом бегать всю жизнь.

- Особое внимание обратите на ребенка, если он играет роль «клоуна». Если в компании подросток постоянно готов к шуткам, «приколам», отпускает остроты, дело, возможно, не в веселости нрава. Скорее всего, таким образом ребенок бежит от сложностей жизни, надевая маску детской беспечности.

- Приучайте подростка планировать свою жизнь. Грамотная постановка целей – один из показателей зрелости эмоционально-волевой сферы.

- С детства учите ребенка преодолевающему поведению. Часто можно наблюдать такую картину: малыш примерно 2 лет ударился об угол шкафа, а мама начинает стучать по шкафу, приговаривая: «Ух, какой плохой шкаф, так ему, нельзя обижать Петеньку!» И что думает Петенька? В его беде виноват шкаф, но никак не он лично. Пару таких ситуаций, и условный рефлекс: «виноваты окружающие, но не я» будет сформирован. Если вы совершили подобную ошибку (ну, с кем не бывает, вы же не знали!), то в подростковом возрасте ситуацию еще можно исправить. При возникновении трудной ситуации всегда спрашивайте: «И каковы твои дальнейшие действия? Что будешь делать для решения данной проблемы?» И сразу отсекайте жалобы в стиле «это страна такая (школа, тренер), я ничего не могу сделать». Предлагайте еще подумать, самому поискать выход. А после того как подросток самостоятельно наметит несколько вариантов решений – обсудите с ним каждый из них, помогите выбрать правильный. Так вы поможете формированию нового рефлекса – у любой сложной задачи есть решение, надо только приложить усилия, чтобы его найти.

- Если вы мать-одиночка и воспитываете ребенка одна, то шансы вырасти инфантильным у ребенка увеличиваются, особенно если это мальчик. Будет очень хорошо, если ребенок постоянно будет видеть пример мужского поведения, мужского реагирования на ситуации. Это может быть дедушка, брат, муж подруги, главное, чтобы контакт был более-менее постоянным. Это поможет снизить риск инфантилизации, особенно если это будет не просто наблюдение, а любая совместная деятельность – походы, игры, строительство теплиц и т. д.

Критические ошибки

Ошибка № 1

Гиперопека. Все всё знают и понимают – мы живем в тревожное время, детей нельзя отпускать на улицу одних. Мобильные телефоны сейчас имеют чуть ли не детсадовцы, и это не баловство, это необходимость. Ведь наличие постоянной связи с ребенком позволяет родителям снизить ощущение тревоги. Тем не менее с собственной тревогой нужно бороться, а не потакать ей.

Бабушка, которая встречает из школы пятнадцатилетнего подростка, просто компрометирует его в глазах окружающих. Подумайте, каким образом вы сможете нивелировать свою высокую тревожность. Это может быть как собственная консультация с психологом, так и оговаривание времени звонков или еще что-то.

Также подросток должен иметь собственные обязанности в семье и четко их выполнять. А если что-то не получается, то помните:

помощь должна быть достаточна, но никак не избыточна.

Ошибка № 2

Постоянная критика. Взрослые делают это «из лучших побуждений, чтобы не вырос эгоистом». Однако ребенок, нещадно критикуемый значимыми взрослыми, живет с уверенностью, что у него ничего не получится, даже не стоит пытаться. А если что-то хорошее в его жизни и происходит, то это или случайность, или заслуга других людей. Страх неуспеха у такого человека во сто крат сильнее радости предвкушения удачи. Боясь ошибиться, он всю жизнь будет искать, кто бы что за него сделал, несмотря на свои знания и умения.

Ошибка № 3

Предложение ребенку готовых решений. Если ваше чадо пришло к вам со своей проблемой, то первый ваш вопрос должен звучать так: «А сам что думаешь?» Ответ «не знаю» не должен приниматься ни при каких обстоятельствах. Пускай ищет решение. Не важно, правильное оно будет или нет. Оно у ребенка должно быть. А потом вы вместе обсудите, как сделать лучше, как правильно.

Заведующая педиатрическим отделением Челединова В.А.

Результат грубых педагогических ошибок в воспитании — задержка социальной адаптации ребенка — уже в первые годы жизни становится не только психологической, но и медицинской проблемой.

Неумение впитать нормы общественного поведения перерастает в тревожно-депрессивные расстройства. Подобное расстройство становится повседневной заботой врачей-психиатров, требует длительной коррекции нарушений и реабилитации.

Психический инфантилизм — что значит, как проявляется

Психический инфантилизм — задержка темпов эмоционально-волевого развития личности, несоответствие поведения требованиям возраста с длительно сохраняющимися детскими чертами.

Неспособность принять самостоятельное решение, общественные нормы и установки распространена среди населения независимо от пола и достигает 1,6% в общей популяции.

В обыденной жизни инфантильными считают детей, которые отличаются от сверстников наивностью и отсутствием элементарных социально-бытовых навыков.

Термин происходит от латинского слова infantilis — детский. В научной литературе первые описания органического психического инфантилизма появились в 30-40-е г.г. XIX века. Речь шла о взрослых, на “всю жизнь остававшихся детьми”. Такое явление отнесли к патологии щитовидной железы — ее врожденной недостаточности. Французский ученый Ласег наблюдал задержку развития психики у ребенка после инфекционной болезни и сильной интоксикации.

В ХХ в. Начали рассматривать инфантилизм как психическое заболевание. Некоторые авторы относили его к проявлениям шизофрении, затяжного психоза и даже возрастной деменции.

В Международной классификации болезней (МКБ 10) психический инфантилизм выделен в самостоятельное заболевание под кодом F60.8 — инфантильное расстройство личности.

Современные клиницисты едины во мнении, что такая патология не приравнивается к задержке умственного развития. Инфантильные дети:

- В достаточном объеме овладевают фразовой речью, делают это в общепринятые сроки.

- Обучаются письму, чтению и арифметике вовремя, способны формулировать свои мысли и идеи, радоваться окружающему миру.

- Одновременно с нормальным возрастным развитием интеллекта уже на этапе детского сада воспитатели обращают внимание на их чрезмерную наивность, неприспособленность жить в коллективе.

- Их поведение не соответствует своим сверстникам, оно свойственно детям, которые младше на 1,5-2 года.

- Общение с другими детьми затрудняется крайней несамостоятельностью, невозможностью что-либо сделать без помощи взрослых.

Следствием психического инфантилизма может выступать развитие истерического невроза: излишняя детскость прочно закрепляется в манере поведения. В школьной среде инфантильный ребенок сталкивается с реальностью, удивляется ей, но приспособиться не может. Реакцией на хронический стресс становится формирование психопатии со всеми характеристиками инфантилизма как психического расстройства.

Симптомы заболевания

Зная, как проявляется психический инфантилизм, можно выделить его главный признак: человеку не удается приспособиться к жизни взрослого и от этого он сильно страдает. Не складываются отношения на работе, в семье, не выстраивается карьера.

Есть и менее существенные признаки инфантильной личности. Симптомы психического инфантилизма и черты характера сливаются воедино:

- Несамостоятельность. Нужды и потребности такого человека удовлетворяет не он, а кто-либо из родственников, иногда друзей. В детском возрасте ребенок сам не принимает никаких решений и даже не пытается искать варианты самостоятельно. Типичный пример инфантильного взрослого — проживание совместно с престарелыми родителями, при этом “ребенок” не ищет работу, а питанием его обеспечивают старшие в семье.

- Эгоцентризм. В раннем детском возрасте малыш считает, что весь мир подчинен ему — это норма для крохи. Став старше, человек постоянно доказывает свою правоту, по-детски не понимает потребности других людей — интересы ближних ему просто неведомы.

- Уход от ответственности. В любой неприятности инфантильный человек обвиняет других. Он не признает своей роли в конфликте, не видит необходимости заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием.

- Отсутствие долговременных планов. Сиюминутная выгода, неспособность мыслить с перспективой на будущее и четко планировать свои действия — характерные черты такой личности.

- Неумение придерживаться обязательств. “Взрослый ребенок” предпочитает уделять внимание лишь себе, не связываться с работой, требующей четко обозначенных сроков и границ.

- Нелогичное поведение, импульсивность. Детское мышление подсказывает совершенно необдуманные, безрассудные решения. Например, поступок совершается только лишь на основании примет и предсказаний. Не смущают больного и последствия своего поведения.

- Сложность в сдерживании эмоций. Подобно ребенку взрослый проявляет свое раздражение и агрессию даже в малозначимой ситуации. Неразвитый эмоциональный интеллект не позволяет проявить выдержку, поступить более тактично. Результат — отверженность, состояние изгоя в обществе.

Понять, что из этих симптомов является признаком психического заболевания, а что — просто особенностью характера, может лишь специалист-психолог или психиатр.

При первом ощущении неблагополучия в психике близкого человека нужно обратиться за помощью в специализированную клинику психического здоровья.

Причины появления

Современные ученые считают, что причинами психического инфантилизма являются:

- незрелость мозговых структур;

- травмы;

- неадекватное родительское воспитание;

- сочетание нескольких факторов между собой.

Наиболее часто расстройства психики формируются после психологических, черепно-мозговых, родовых травм и патологии раннего детского возраста. Нарушения учащаются при различных видах зависимостей у матери — никотиновой, алкогольной, наркотической. Все они становятся причиной замедленного формирования головного мозга у младенца, тормозят развитие высшей нервной деятельности.

Распространенные ошибки в воспитании совершают взрослые:

- Гиперопека, неуемное желание отвести любые проблемы от любимого малыша ведут к стремлению подросшего ребенка переложить заботу о себе на родителей, воспитателей, школьных учителей, а в дальнейшем — на коллег.

Проведенные социальные опросы показывают, что 36% россиян уверены: в детстве ребенок должен быть огражден от каких-либо трудностей. На практике оказывается, что у таких детей в будущем высок риск психических отклонений и нарушений социальной адаптации.

- Еще одна крайность — пренебрежение детскими интересами. Все решения родители принимают без учета желаний ребенка. Ему не дают возможности выбора одежды, друзей, дополнительных занятий помимо школьных. Дожив до взрослого состояния, человек ждет решений от других.

- Позднее отлучение от семьи. Еще 50 лет назад молодые люди покидали родительский дом для получения образования или поиска подходящей работы в 17-18 лет, сейчас — в 23-25 лет.

Часто понятие зрелости не связаны с обучением какой-либо профессии и наличием собственной семьей. Один вид образования сменяется другим, меняются и партнеры-спутники жизни. Все эти годы молодежь опекают родители, лишают их вероятных трудностей.

Новая реальность в распространении психических болезней — цифровые технологии. Живое общение между людьми ушло в виртуальный мир. Возрос риск ухода от действительности, а значит, и эмоциональной незрелости.

Расширились жизненные возможности: человек неоднократно меняет профессию и образовательные учреждения, а окончательный выбор откладывает. Это одна из современных причин психического инфантилизма.

Инфантильность — проявление задержки в созревании мозга. Под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды разные его области развиваются несинхронно. Наиболее уязвимыми оказываются те, которые в процессе эволюции появились позже других. В результате у физически здорового, внешне взрослого человека клетки коры остаются еще детскими, физиологически незрелыми.

Стадии развития

Деление болезни на стадии весьма условно. Специалисты считают, что инфантилизм проявляется в 2-х формах:

- компенсированной;

- декомпенсированной.

До определенного момента все симптомы психического расстройства выражены умеренно. Хотя и с трудом, но они поддаются коррекции усилиями педагогов и родителей.

Степень тяжести инфантилизма определяют:

- уровень социальной адаптации в семье и детском коллективе;

- выраженность признаков эмоциональной незрелости;

- наличие органических психических расстройств.

При благоприятном течении заболевания все признаки постепенно сглаживаются: дозревает мозг, ребенку удается адаптироваться, и найти приемлемые для себя и общества варианты поведения.

О наступлении стадии декомпенсации говорят признаки ухудшения. Психические расстройства прогрессируют, а патология приобретает формы клинически выраженного психоза. Психолого-педагогических усилий здесь оказывается недостаточно, такие пациенты нуждаются в специализированной психиатрической помощи.

Больной человек полностью утрачивает критическое отношение к собственному поведению. Разбираются с особенностями психического состояния врачи специализированной клиники психического здоровья.

Классификация инфантилизма

Отечественные психиатры и психологи выделяют 3 группы патологии:

- с недостаточным (гармоничным) развитием;

- асинхронным (дисгармоничным);

- поврежденным (органическим вариантом).

Гармоничное развитие.

Его типичный представитель выглядит моложе сверстников, он активный и непосредственный. Его психика вполне соответствует моложавому телосложению. Эмоциональное развитие находится на более ранней ступени, как и в младшем возрасте.

При этом виде психического инфантилизма у детей преобладают игровые интересы, их сопровождают яркие и живые эмоции. Дети готовы играть бесконечно, но фактическая работоспособность, возможность познания сложной информации очень низкая. Интеллектуальная нагрузка быстро утомляет. Следовать каким-либо принятым нормам поведения им затруднительно.

Общая черта у всех представителей группы — задержка развития эмоциональной и познавательной сферы. Страдает регуляция поведения и целенаправленной деятельности.

Дисгармонический вариант.

При таком типе инфантильной личности познавательные возможности значительно преобладают над способностью регулировать свое поведение и управлять эмоциями. Внешне дети выглядят младше. Они часто болеют, заболевания приобретают хронический характер, страдает иммунитет. В этой группе чаще обнаруживаются левши.

Дети испытывают сложности в общении со сверстниками, они легко ранимы и считают себя незаслуженно обиженными, обделенными вниманием окружающих взрослых.

“Хромает” самооценка — она бывает как завышена, так и занижена. Способность обучаться, усваивать новые сложные знания сохраняется на достаточном, иногда даже повышенном уровне, но чаще соответствует реальному возрасту.

Органический инфантилизм.

Наиболее сложно поддающаяся коррекции форма психического инфантилизма развивается на фоне врожденных или приобретенных заболеваний. Она часто бывает следствием неблагополучно протекавшего внутриутробного периода жизни, перенесенных тяжелых инфекционных заболеваний в младенчестве. В дальнейшем такие дети длительно наблюдаются у неврологов, психиатров и логопедов. Типичные для них диагнозы — гиперактивность, минимальная мозговая дисфункция, дефицит внимания, недостаточное развитие речи, нарушенное звукопроизношение.

К особенностям физического и психического развития у представителей этой группы относятся:

- невысокий рост;

- неловкость и неуклюжесть движений;

- скудность речи

- частые тики, заикания, энурез;

- сопутствующие аллергии, дисбактериозы кишечника, болезни органов дыхания.

В школьном возрасте таких детей преследуют неудачи в обучении, появляются тревожность, заниженная самооценка, конфликтность и агрессивность. Нередко инфантильные подростки становятся учащимися коррекционных классов специальных школ.

Осложнения

У инфантильных детей проблемы адаптации в коллективе проявляются уже в дошкольном и младшем школьном возрасте. Такой ребенок может быть как гиперактивным, так и слишком вялым — внешне он кажется заторможенным. Нередко сверстники считают его умственно отсталым.

Особенно страдают дети с органическими мозговыми нарушениями. Вследствие перенесенного ранее заболевания ребенок остается недостаточно подвижным, он терпит насмешки со стороны одноклассников. В душе он тяжело переживает по этому поводу, в конечном итоге у него развивается невроз, который требует лечения у специалиста.

Гиперактивный ребенок, наоборот, расторможен, не может сосредоточиться на каком-либо занятии. Его любопытство не переходит в любознательность, без специальных усилий он по-настоящему никогда не приобретет глубокие знания. Его преследуют частые упреки и наказания, а вслед за ними — истерический невроз.

Если взрослым не удалось скорректировать нарушения в детском возрасте, в дальнейшем подросшего ребенка ожидают отверженность и изоляция в коллективе.

Поведенческие изменения могут прогрессировать и перерастать в более грубую патологию психики. На окружающих такие пациенты производят впечатление людей, которые утратили былой запас знаний и навыков, примитивно и нелогично мыслят. Истеричные припадки, грубые изменения личности ведут к утрате трудоспособности и инвалидности по психическому заболеванию.

Наблюдаться у врача специализированной клиники необходимо всем детям, перенесшим тяжелые заболевания вскоре после рождения.

Первые отклонения в психическом здоровье заметны уже в детском саду, поэтому не стоит дожидаться, пока они перерастут в более серьезные формы. Таким пациентам требуется медицинская помощь профессионалов, а не дешевых лекарей-шарлатанов на дому.

Легкие формы психического инфантилизма успешно поддаются коррекции в течение сравнительно короткого промежутка времени, к 10-11 годам полностью проходят. Первый шаг в лечении — обращение к опытному специалисту.

Диагностика и лечение

На прием приходят пациенты и их родственники по поводу трудной адаптации ребенка к детскому саду, школе. Врач-психиатр:

- Беседует с ребенком, узнает, когда и при каких обстоятельствах появились признаки расстройства, оценивает эмоции и поведение.

- Проводит тестирование — предлагает нарисовать картинку на заданную тему, ответить на вопросы, описать ситуации.

Заранее подготовленные тесты отличаются для детей младшего школьного, подросткового и юношеского возрастов. Диагноз психического инфантилизма устанавливается с учетом несоответствия психологического развития возрасту, характерных нарушений поведения и наличия психических расстройств.

Объем лечебных мероприятий зависит от вида нарушений. В случае их органического варианта врач старается устранить основную патологию нервной системы, а затем провести коррекцию психических расстройств. Он использует:

- Лекарственную терапию — назначает медикаменты, улучшающие питание мозговой ткани, успокаивающие средства. Облегчают запоминание новой информации ноотропные препараты.

- Психотерапевтическое воздействие — работа с эмоциональными и поведенческими установками, обучение способам адаптации. Ребенок учится ставить цели, самостоятельно их достигать, планировать действия, выполнять домашние задания без участия взрослых.

- Консультативную помощь родителям. Специалист по детской психике рассказывает об этапах развития личности и влиянии на них родителей, особенностях воспитания в разные возрастные периоды. Он объясняет, как взаимосвязаны имеющиеся нарушения с гиперопекой и прочими воспитательными ошибками.

Лечение психического инфантилизма у детей проводится в амбулаторных условиях не реже 1 раза в 6 месяцев. Нахождение ребенка в стационаре требуется только при осложнениях и подозрении на хроническое расстройство психики.

Рекомендации

Если у близкого человека стали проявляться инфантильные черты характера, нужно убедить его обратиться к врачу семейной клиники психического здоровья.

При лечении психического инфантилизма у детей помощь психотерапевта полезна и близким ребенка.

Специалист обучает родственников, как реагировать на его необычное поведение, не поддаваться на попытки манипуляций.

Инфантилизм можно и нужно преодолевать. Детский поведенческий шаблон у взрослых создает непрерывную череду проблем и последствий: теряется работа, разрываются отношения, не получается грамотно распорядиться деньгами. Если самостоятельно справиться со сложностями не удается, нужно идти к специалисту, который разовьет недостающие качества эмоционально зрелого человека.

Своевременное распознавание психологических нарушений в детском возрасте и работа с психическим инфантилизмом — это профилактика расстройств психики у взрослых.

Психотерапия инфантилизма

В обществе можно наблюдать людей, которые достигли зрелого возраста, но при этом сохраняют элементы детской модели поведения и логики. Чтобы понять, насколько это нормально, нужно определить, является ли это единичной ситуацией или же это постоянная модель поведения. Если за человеком замечают наивность в действиях, нежелание и неумение брать на себя ответственность, можно судить об инфантильности личности.

Признаки инфантилизма

Понятие инфантилизм отличается в психиатрии и психологии. Для психиатрии этот термин обозначает патологию, явную задержку в эмоционально-психическом развитии человека, который при этом состоялся умственно. В психологии значение слова «инфантилизм» означает незрелость, сохранение эмоциональных черт предыдущих этапов формирования личности. Нет никакой патологии психического развития, есть только несоответствие поступков жизненному этапу. Человек с инфантилизмом не хочет взрослеть в психологическом плане, но не перестает от этого взрослеть физически.

Инфантилизма сложно выявить на начальных этапах жизни, потому что детям и подросткам свойственно не принимать важные решения, не думать о последствия, не контролировать эмоции. Ребенку сложнее учиться и развиваться в реальном мире, предпочтения ограничиваются играми и фантазиями. Без коррекции модели поведения эти черты переносятся во взрослую жизнь, где доставляют много проблем. Признаками сформировавшегося инфантилизма выступают:

- Слабая эмоционально-волевая база – фундамент, на котором закладывается характер, мотивация, расстановка приоритетов.

- Присутствие инфантильной триады: нарциссизм, паразитизм и эгоцентризм.

- Нежелание и неумение принимать решения, особенно если они серьезно могут повлиять на дальнейшую жизнь.

- Неспособность нести ответственность за результаты собственных решений или действий.

- Неумение решать проблемы и искать выход из непростых ситуаций.

- Попытки избегать ответственности и перекладывание ее на чужие плечи.

- Неспособность оценить возможные последствия и их тяжесть.

- Неумение расставлять приоритеты и смещение выбора в сторону развлечений и удовольствия.

Причины формирования инфантильности

Психологический инфантилизм – это приобретенное качество, фундамент которого закладывают в детстве. Родители не всегда могут оценить, как своими словами и поступками они лишают ребенка возможности учиться быть самостоятельным и ответственным.

Примеры воспитания, способствующие развитию инфантильного поведения:

- Сильный контроль и опека со стороны родителей, которые не позволяют ребенку пробовать делать самостоятельные шаги. Таким поведением родители хотят уберечь ребенка от совершения ошибок, забывая, что промахи – это тоже ценный жизненный опыт.

- Желание родителей быть нужными и ценными, которое выражается в слишком активном участии в жизни ребенка и создании максимального комфорта вокруг. В таких условиях человек просто не видит смысла что-либо решать и делать самостоятельно, за него это сделают другие.

- Чрезмерная критика и строгость воспитания. Постоянная неудовлетворенность действиями ребенка подавляют его желание и мотивацию быть самостоятельным и активным, им все равно останутся недовольны.

- Жестокие наказания за проступки и промахи приводят к тому, что ребенок не проявляет самостоятельности из страха ошибиться и быть наказанным за это.

Страх перед неудачей, отсутствие мотивации, подавленная воля способствуют развитию черт инфантильности. Ребенок рискует вырасти в несамостоятельного, нерешительного человека, который всячески старается избежать любой ответственности.

Проблемы инфантильного поведения

Инфантильный человек иногда проявляет особенности характера не везде, а только в одной жизненной сфере. Первое, что приходит на ум – проблемы на работе. Действительно, некоторым инфантильным людям процесс работы дается очень тяжело. Они быстро теряют сосредоточенность, неприятности выбивают из ритма, трудности приводят к срыву сроков. Продвижение по карьерной лестнице становится невозможным из-за страха перед новыми задачами. Инфантилизм делает человека несамостоятельным, и необязательно это происходит в профессиональной среде.

Особенности поведения могут затрагивать бытовую и семейную сторону жизни. Для инфантильных людей свойственно быть хорошими специалистами, но быть беспомощным перед простыми бытовыми проблемами. Человек с таким характером может состоять в успешных отношениях, но чаще всего такие личности ищут себе в партнеры того, кто сможет позаботиться о них. Но это не решает проблему, инфантильная личность все равно остается уязвимой перед реальной жизнью, в его характере и поведении нет целостности.

При внешней беззаботности инфантилизма люди с этой особенностью поведения имеют множество очевидных или скрытых проблем, которые решаются работой над собой.

Психотерапия инфантилизма

С умеренным инфантилизмом человек может попытаться справиться самостоятельно, как только осознает, что больше не хочет зависеть от других. Ответить на телефонный звонок, сделать ответственную покупку, записаться к врачу – это маленькие шаги на пути к развитию самостоятельности. Не стоит сразу хвататься за глобальные вещи, без опыта решения серьезных вопросов человека может сковать страх провала и постичь неудача. Если есть ощущение, что самостоятельно инфантильной личности не справится, следует предпринять единственный ответственный шаг – записаться на сеансы психотерапии.

Инфантилизм — это не врожденная патология, а приобретенная деформация характера, которую можно исправить. Психотерапевт, как и при других нарушениях, процесс знакомства начинает с выявления причин. В некоторых случаях пациент осознает, что послужило началом его несамостоятельности, в других – просто делится историей детства и взросления. После сбора анамнеза психотерапевт подберет терапию для конкретного пациента.

Из способов коррекции инфантильного поведения стоит отметить: сеансы бесед с психотерапевтом в комфортной обстановке, психоанализ, когнитивно-бихевиоральная психотерапия – КБП и даже гипноз. В КБП психотерапевт отрабатывает с пациентом ситуации, которые провоцируют инфантильное поведение и реакцию пациента на них. Этот метод позволят в более короткие сроки – 10-20 сеансов – скорректировать нынешнюю модель поведения. За время курса психотерапевт помогает трансформировать ошибочные утверждения и мысли человека, за которыми следуют инфантильные поступки.

Психоанализ требует от пациента более продолжительной работы. Для полного курса потребуется 2-3 года работы над собой со специалистом. Много времени уделяется разбору причин детства, которые привели к проблемам во взрослой жизни.

В отягощенных случаях инфантилизма используют сеансы гипноза. Предпочтение отдают эриксоновскому методу как варианту мягкого воздействия. Гипноз сочетается с другими видами психологической и психотерапевтической помощи.

Записаться на консультацию

Если болезнь не отступает, она прогрессирует! Консультация врача в нашем медцентре — это шаг к выздоровлению.

Психотерапевт в этом процессе поможет выбрать верное направление работы, ускорить появление первых результатов и профилактировать возвращение к инфантильному образу жизни. Пациент тоже вносит большой вклад в психотерапию через интенсивную работу над собой и попытки принимать взвешенные самостоятельные решения.

Инфантилизм и его виды. На фоне общей акселерации задержка физического и сексуального развития стала особенно острой проблемой. Инфантильные подростки среди акселерированных сверстников сильнее ощущают свою неполноценность.

Инфантилизм не менее, чем акселерация, может служить почвой для нервно-психических расстройств, как эндогенных (шизофрения, некоторые виды конституциональных психопатий и др.), так и психогенных. Физический инфантилизм часто сочетается с психическим, т. е. с незрелостью для данного календарного возраста поведения, интересов, с недостаточной самостоятельностью, недоразвитием чувства долга, ответственности и т. п. при вполне удовлетворительном интеллекте и способностях.

Инфантилизм довольно распространен в общей популяции — в нерезко выраженной степени его можно встретить по крайней мере у 10% подростков. При нем создается предрасположение к непсихотическим психопатоподобным нарушениям поведения и к психопатоподобным и неврозоподобным картинам при шизофрении [Лебединская К. С., 1969; Сосюкало О. Д. и др., 1978, 1980]. Установлены определенные корреляции между инфантилизмом и типами акцентуаций характера — чаще встречаются истероидный и лабильно-истероидный, неустойчивый и конформный типы, заметно реже — эпилептоидный [Мельникова В. И., Шишулин В. П., 1979].

В подростковом возрасте можно видеть следующие типы инфантилизма, сходные с теми, которые были описаны Г. Е. Сухаревой (1959) в детском возрасте.

Психофизический, или гармоничный, инфантилизм начинает выявляться с первых классов школы, но особенно явным становится именно в подростковом возрасте. Характерно грацильное, тонкое телосложение, мелкие черты лица, его не по возрасту «детское выражение», а также чрезмерная эмоциональная и вегетативная лабильность. Отставанию в физическом созревании соответствует сохранение интересов и увлечений, а также манеры вести себя, свойственных более младшему возрасту. Не только в среднем, но даже и в старшем подростковом возрасте доминирует интерес к играм. Такие подростки любят компании более младших товарищей и отличаются несамостоятельностью, детской бесцеремонной требовательностью, капризностью и некоторой наивностью при достаточном запасе знаний — учатся обычно вполне удовлетворительно.

На всем протяжении подросткового возраста — от 13 до 17 лет — у инфантильных мальчиков обнаружено достоверное снижение уровня тестостерона в крови [Коханенко Э. М. и др., 1983; Александров А. А., Стабровский Е. М., 1984].

Психический инфантилизм на фоне нормального или акселерированного физического развития особенно проявился в последние десятилетия. Он обнаруживается в среднем и старшем подростковом возрасте и касается прежде всего интересов и поведения. Задерживается развитие чувства долга, ответственности, умения согласовывать свои желания с обстановкой, с интересами других, гибко учитывать ситуацию. Медленно формируются морально-этические принципы. Несмотря на ускоренное физическое развитие, иногда бросается в глаза детское выражение лица («лицо ребенка на туловище взрослого»). Этот вид инфантилизма может служить хорошей иллюстрацией психического дизонтогенеза [Ковалев В. В., 1981] — неравномерного развития различных сторон психики: ускорения одних, задержки других.

Дисгармоничный (эндокринопатический) инфантилизм бывает связан с нарушением или некоторой недостаточностью функции эндокринных органов — гипофиза и половых желез прежде всего (гипогенитальный и гипофизарный инфантилизм).

Гипогенитальный инфантилизм бывает двух видов — конституциональный и церебрально-органический.

Конституциональный гипогенитализм проявляется запаздыванием появления вторичных половых признаков, недостаточным развитием гениталий (у мальчиков половой член обычно малого размера). Детское круглое румяное лицо нередко сочетается с высоким ростом. Особенно длинными бывают голени и бедра при умеренном развитии кистей и стоп (высокий рост при акселерации обычно сочетается с крупными кистями и стопами — таким подросткам требуются большие размеры перчаток и обуви). Костяк и мышечная система развиты слабо. Показатели окостенения запаздывают на 2—3 года. Может наблюдаться склонность к полноте.

К 18—19 годам в отношении сексуального развития такие подростки обычно догоняют своих сверстников и превращаются в высоких юношей и девушек с достаточно развитыми вторичными половыми признаками [Лебединская К. С., 1969].

Присущие же таким подросткам черты психического инфантилизма сохраняются и тогда, когда они становятся взрослыми. Медлительность и неуклюжесть движений, ручная неумелость, нерешительность в поступках сочетаются со склонностью к импульсивности. Они отличаются робостью, осторожностью и большой привязанностью к родителям. Рано осознают и тяжело переживают свой недостаток и избегают всех ситуаций, где их сексуальное недоразвитие может обратить внимание сверстников. Повзрослев, они остаются наивными, ищут опеки у старших, очень осмотрительны в выборе сексуальных партнеров и при вступлении в брак.

акселерация – предыдущая | следующая – ретардация

Подростковая психиатрия. Содержание.

Эмоциональная незрелость – это неумение строить доверительные отношения, неспособность открыто испытывать глубокие чувства. Практикующий врач-психотерапевт Рушель Блаво специально для издания sb.by подробно рассказал об этой проблеме и дал профессиональные советы.

Эмоционально незрелому человеку трудно выражать свои эмоции в отношениях, он боится показать глубокие чувства, строить эмоционально близкие отношения, а также неспособен справляться со стрессом.

Признаки эмоциональной незрелости:

1) Боязнь ответственности. Такой человек винит во всем других людей, он не способен к самоанализу, не способен признать собственные ошибки. Таким людям легче, чтобы их контролировал другой человек, чтобы решения принимались за них, а не самостоятельно.

2) Неуравновешенность. Неумение объяснять свою точку зрения, слышать другое мнение. Плаксивость, обиды, раздражение, непонимание и другое – все это внешнее проявление нежелания понять другого человека, допустить возможность, что существуют другие точки зрения.

3) Импульсивность. Эмоционально незрелые люди склонны совершать необдуманные, импульсивные поступки, вести себя неразумно и нелогично, не думая о последствиях.

4) Уход в крайности. Все либо черное, либо белое, все либо плохо, либо хорошо. Эмоционально незрелые люди бросаются из крайности в крайность, не умеют замечать детали, идти на компромиссы.

5) Эгоцентричность. Такие люди считают, что правда только у них, все остальные глупы и плохи. Такие люди любят разговаривать только о себе, при разговоре о другом они будут всем видом демонстрировать скуку и безразличие к теме. Только их проблемы и жизнь являются для них интересной и главной темой. Также эмоционально незрелые люди не способны испытывать эмпатию.

PIXABAY.COM

Почему же возникает эмоциональная незрелость?

Корень проблемы уходит далеко в детство, во взаимоотношения ребенка и родителя. В детстве ребенка не научили выражать свои эмоции, а проявление чувств считалось слабостью. В семье эмоции и чувства показывать было неуместно, ужасно, неприемлемо. Все это служит формированию эмоциональной незрелости. Также к причинам ее возникновения относят различные психические расстройства.

PIXABAY.COM

Последствия

Эмоционально незрелые люди не могут выстроить крепкие, долгие и доверительные отношения, найти близких и верных друзей. Также им трудно анализировать себя, а следовательно, и находить свое предназначение в жизни, трудно принимать самостоятельно правильные и взвешенные решения. Такие люди часто совершают необдуманные поступки, не умеют распознавать свои эмоции и контролировать их, из-за чего могут возникать различные плохие ситуации.

Как достичь эмоциональной зрелости?

1) Развивайте личную ответственность. Учитесь принимать решения самостоятельно и отвечать за них.

2) Научитесь контролировать себя. Прислушивайтесь к себе каждый раз, когда чувствуете сильную раздражительность, агрессию, подумайте, что за ситуация повлияла на вас.

3) Посетите тренинги. На занятиях вас будут учить, как управлять эмоциями, покажут упражнения, которые вам будут полезны в тех или иных ситуациях.

4) Обратитесь к специалисту. На личных консультациях со специалистом вам будет легче разобраться в причинах данного поведения, подобрать индивидуальные практики, найти решение, чтобы избавиться от эмоциональной незрелости.

Самое главное – запаситесь терпением! Настройтесь на продолжительную работу и увидите, как меняетесь вы и ваша жизнь в лучшую сторону!

Даже взрослый человек психологически продолжает оставаться ребенком. Причины этого — социальное сознание, отсутствие сепарации от родительской семьи, комфорт современной жизни. Признаки выражаются в безответственности, страхах, жестокости и прочее. Об этом в статье.

Инфантильность молодого поколения в современном обществе налицо: период взросления в XX веке слишком затянулся. Немало юношей и девушек не желают заниматься саморазвитием, обеспечивать себя, брать ответственность. В переводе с латинского «infant» означает «младенец».

Причины инфантилизма

Сейчас человек живет в комфортных условиях, когда практически любая потребность удовлетворяется быстро и без усилий. Можно ради примера сравнить обстановку в наше время и в XVI столетии. Тогда продолжительность жизни составляла приблизительно от 20 до 35 лет.

Приходилось или знать и уметь все необходимое уже к 15 годам; или погибать. Так что уже в этом возрасте люди обзаводились собственной семьей. В нашу же эпоху в 15 лет подростка расценивают практически как ребенка, полностью зависимого от родителей.

Психологическое слияние с родительской семьей

Причиной инфантилизации молодежи часто выступает незавершенная сепарация от родителей. Под этим термином понимается расставание с близким, с которым человек находился в психологическом слиянии.

Чаще всего речь идет о матери. Если взрослеющий ребенок отделяется от родителей, происходит становление личности. Он постепенно начинает совершать самостоятельные поступки, берет принятие решений на себя.

Фото kelli mcclintock on Unsplash

Если сепарация завершается успешно, молодой человек обретает самодостаточность, становится взрослым. «Ребенок вырос, а родители и не заметили». Это можно сказать сегодня по отношению к молодым людям в нашей стране.

Ведь есть немало условий, мешающих завершиться сепарации. Невысокие доходы, сложности при трудоустройстве, неизвестность — все это мешает развиваться. Дети достигают возраста совершеннолетия, но остаются зависимыми от родителей.

В некоторых семьях ребенок является «центром вселенной», и все другие родственники вертятся около него, как планеты вокруг светила. Но приходит время выпустить чадо из родного гнезда.

Фото Daniel H. Tong on Unsplash

Например, для выезда на учебу в другой город, прохождения военной службы. Ради работы, в конце концов. Вся семья остро переживает этот момент. Возникает «синдром гнезда, из которого улетел повзрослевший птенец».

Современная культура не имеет традиций, которые инициируют получение нового статуса в социуме. Нередки ситуации, когда в жизнь уже женатого «ребенка» продолжает вмешиваться мать; или отец взрослой женщины диктует ей, как одеваться и с кем встречаться.

Социальное сознание

Во многом влияет на процессы инфантилизации и само общественное мнение. Вообразите на секунду, как вас знакомят с 16-летним человеком. Каким будет ваше отношение? Расцените ли вы его как ребенка, или как взрослого? Или ни то, ни другое?

Современный подросток

Не так давно — еще в эпоху Шекспира — в 14 лет уже вступали в брак. Александр Сергеевич Пушкин назвал свою героиню повести «Метель» немолодой. Проблема в том, что «ей шел 20-й год». Возраст старухи-процентщицы из «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского составлял 42 года.

Долгие столетия длительность человеческой жизни была равна порядка 20-35 годам. Лишь на заре ХХ столетия средняя продолжительность увеличилась до 50 лет. Питание стало более качественным; медицина вышла на другой уровень.

Все это не говорит о том, что раньше не было инфантилов. Несомненно, они были; но в силу того, что они умирали еще раньше, нам ничего о них не известно.

Симптомы инфантильности

Существуют разные формы, признаки, поведенческие реакции, свидетельствующие о психологической инфантильности.

Мужчина развлекается

Молодые люди не желают и не готовы к ответственности ни за свою, ни за чужую жизнь. Они избегают ситуаций, когда на них оказывается давление; уходят от принятия решений, взваливают свои проблемы на окружающих. Другие признаки инфантилизма таковы:

- Неумение обустраивать быт. Они не способны приготовить, постирать или убрать дома – это скучно. Лучше заплатить, чем делать самой (самому).

- Проявления эгоцентризма. Если их пожелания и просьбы не реализуются сразу, они могут закатить истерику. А вот сам инфант не спешит выполнять любые поручения.

- Стремление к красивой жизни, но нежелание прикладывать усилия для ее достижения. Человек хочет удовольствий за чужой счет.

- Мечты, что явится кто-то «сильный и влиятельный», и решит все проблемы. Удивительно, но даже в 40 , 50 и старше лет инфантилы все еще ждут «волшебника в голубом вертолете».

- Страхи, связанные с сексуальной сферой. Инфантил нередко и выглядит либо как ребенок, либо как бесполое создание. Он боится выражать собственную сексуальность; нередко избегает отношений с противоположным полом.

- Обвинения в адрес родителей, начальства, правительства. Кто угодно повинен в бедах инфантила, но только не он сам.

- Неоправданная жестокость, отсутствие милосердия, сострадания к людям и всему живому.

- Желание сбежать от реального мира в иллюзии: злоупотребление алкоголем, круглосуточный просмотр сериалов или погружение в компьютерные игры. В реальном мире человек ничего не добивается и не стремится к этому; в виртуальном же он легко становится величественным, «крутым».

- Акцентирование внимания на внешней форме вещей, а не на их содержании. Инфантил, в первую очередь, видит не профессиональные достижения человека, а материальную составляющую его жизни: насколько дорогая у него машина, привлекательная жена, большой дом и так далее.

Такие люди сравнимы с бабочками-однодневками, так как у них нет желания совершенствоваться. Если инфант оказывается в сложной ситуации, он дезориентируется, впадает в депрессию. А затем ищет человека, который бы (желательно бесплатно) разрешил за него все проблемы. Навык принятия самостоятельных решений не вырабатывается; и такая модель повторяется из раза в раз.

Как устранить инфантильность у детей?

Если родители заметили, что малыш слаб характером и инфантилен, психологи, как правило, дают следующие рекомендации.

- Больше общаться и проводить время с ребенком. Покупая одежду, игрушки, предоставьте ему немного свободы.

- Обратить внимание на социальную адаптацию малыша. Такому ребенку обычно трудно общаться с ровесниками. Узнайте, почему, и постарайтесь вместе с ним решить проблему. Малыш должен почувствовать уверенность. Для этого можно записать ребенка в секцию, где много других детей. Он должен постепенно привыкать к коллективу и даже самостоятельно решать некоторые проблемы.

- При необходимости обратиться к детскому психологу. Нередко родители сами поощряют зависимость ребенка, его незрелость. Специалист же видит семью со стороны, и даст старшим необходимые указания, которые помогут скорректировать развитие ребенка.

Не стоит запускать ситуацию, когда из инфантильного мальчика вырастает не мужчина, а «маменькин сынок». Если родители не помогут своим детям на ранней стадии выбраться из сетей инфантилизма, в дальнейшем они получат не самостоятельную личность, а человека-ребенка.

Способы преодоления незрелости для взрослого

Среди инфантилов самокритичных людей не так много. Но если незрелый человек отдает себе отчет в том, что с ним что-то не так — это похвально. Начать путь к взрослой и ответственной жизни можно со следующих шагов.

Принимать самостоятельные решения

Не нужно дожидаться, пока мамочка или супруга одобрят ваши планы. Делайте выбор самостоятельно, стараясь правильно оценить возможные выгоды и потенциальные риски.

Отделиться от родителей физически

Многие считают, что если с финансами туго, то жить в 30 лет с родителями — нормально. Спешим вас разочаровать: это отнюдь не так. Начать жить собственной жизнью — означает сделать шаг в неизвестное. Но те молодые люди, что все же решаются на перемены, не жалеют о потраченных деньгах.

Фото Mike Kotsch on Unsplash

Съехав от родителей, они начинают понимать: финансовое благосостояние зависит лишь от них самих. И зачастую предпринимают более правильные карьерные решения, чем те, что продолжают жить в родительском гнезде десятилетиями.

Обустроить жизнь по своему вкусу

Слышать собственные желания и следовать им — не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. У инфантилов психика слабая, зачастую наполненная интроектами — идеями, усвоенными когда-то от других людей.

Например, ребенок частенько слышит от школьного учителя, что невозможно зарабатывать много честным путем. Во взрослой жизни он может забыть об этих словах, но сама идея (интроект) продолжит свое существование в его бессознательном.

Фото Shubham Sharan on Unsplash

Для отделения интроектов от личных желаний часто требуется регулярная и качественная психотерапия. Но что-то вполне реально сделать и самому. Можно начать прислушиваться к себе в мелочах: какой фильм хотелось бы посмотреть? Что хочется выбрать на ужин — суши или лапшу? Потом можно переходить к более серьезным и судьбоносным решениям.

Учиться стоять на своем

Инфантилами бывают не только капризные барышни или юноши, но и тихие скромники. Такие люди — настоящее «золотое дно» для работодателей. Они и слова не скажут поперек, даже если их в десятый раз попросить задержаться на работе без дополнительной платы.

Завал на работе

Не стоит считать, что спорят только люди недалекого ума. Это на самом деле так — но только когда речь идет о несущественных вещах. Если же дело касается вашей жизни и личного комфорта, настоять на своем — значит, продемонстрировать зрелую позицию.

«Внутренний ребенок» живет в каждом взрослом; и проявления инфнатилизма могут встречаться и у вполне зрелых и солидных людей. Но в любом случае важно не поддаваться влиянию детскости, ощущая себя постоянно недовольным и разочарованным ребенком. Ведь качество нашей жизни, как и способность быть психологически зрелым, всегда находится у нас в руках.

Общее описание

Подростковый возраст — это переходный период между детством и взрослой жизнью, когда происходит открытие и формирование собственного «Я», мировоззрения, основных черт личности. Сейчас и психологи, и социологи часто говорят об инфантильности современного общества. Если ранее критерием совершеннолетия считалось достижение 18-летия, к настоящему моменту в некоторых странах возрастные рамки расширили до 20–21 года.

При этом стоит дифференцировать психофизический инфантилизм от достаточно распространенной в наше время социальной незрелости, когда подросток в силу определенных обстоятельств (чаще всего особенностей воспитания) оказывается неготовым ни к процессу взросления, ни к самостоятельной жизни и связанной с этим ответственности.

Важно! В современной психиатрии инфантильность рассматривается как незрелость психики, вызванная отставанием в физическом и эмоциональном развитии.

До определенного возраста дифференцировать симптомы патологии достаточно сложно, поэтому расстройство обычно диагностируется у детей старше 13–15 лет. Точная статистика заболеваемости отсутствует. По официальным данным, она составляет около 1,5–2%, но по мнению врачей, эта цифра достигает 10%, так как многие родители попросту не обращаются к профильному специалисту, если отсутствуют фоновые проблемы.

Этиология

- дефекты внутриутробного формирования ЦНС под влиянием кислородного голодания плода, пренатальной интоксикации наркотическими веществами, лекарственными препаратами, дефицита питательных элементов;

- перенесенных матерью в период беременности инфекций (особенно в этом плане опасны грипп, корь, краснуха, герпес);

- асфиксия плода и другие осложнения в родах;

- тяжелые обменные и эндокринные нарушения у ребенка.

Иногда инфантильное поведение является симптомом сопутствующих психических расстройств:

- умственной отсталости легкой или умеренной степени тяжести;

- шизофрении;

- психопатий.

Не исключено и психогенное происхождение заболевания. Развитие патологии иногда обусловлено влиянием социальных факторов и особенностей взаимоотношений с отцом и/или матерью. Это:

- гиперопека или наоборот, равнодушие со стороны родителей;

- перенесенный в раннем детстве стресс, связанный с разводом, смертью кого-то из близких;

- тяжелая болезнь и т.д.

В подобной ситуации «нежелание» взрослеть — своего рода защитный механизм. Подросток подсознательно хочет оставаться «маленьким ребенком», который так нуждается в заботе. Впоследствии такая манера поведения закрепляется настолько, что возникают уже и психосоматические проявления расстройства.

Как проявляется психофизический инфантилизм

- мелкие черты лица;

- слишком «детскую» мимику и жестикуляцию;

- худощавое телосложение;

- неустойчивое настроение;

- вегетативные изменения в стрессовых ситуациях (как негативных, так и положительных для ребенка): покраснение или наоборот, бледность кожи, озноб, появление «мурашек» и т.д.

По мере взросления признаки недуга все более заметны. Характерный симптом психофизического инфантилизма — отставание в половом развитии. Это касается как эмоциональной сферы (подросток совершенно не задумывается о тонкостях взаимоотношений с противоположным полом), так и физиологических особенностей.

Оволосение в области подмышечных впадин и лобка в норме появляется приблизительно в 10 лет, у девочек одновременно постепенно растут грудные железы. При патологической инфантильности эти процессы начинаются гораздо позже — к 15–16 годам. У девушек задерживается время начала менструаций, а при комплексном обследовании нередко выявляют уменьшение размера матки.

Отставание в физическом созревании сопровождается и психоэмоциональной симптоматикой. Типичны:

- сохранение влечений и интересов, характерных для дошкольников;

- «детское», дурашливое поведение;

- нежелание общаться со сверстниками: подросток предпочитает компании детей, которые гораздо младше его самого;

- капризность, наивность, бесцеремонность, требовательность;

- несамостоятельность.

Психофизический инфантилизм обычно не затрагивает когнитивные и познавательные функции. Ребенок вполне сносно учится в школе, но возможны сложности в освоении точных наук.

Отличительной чертой расстройства является неспособность нести ответственность за свои поступки. Подросток с легкостью дает обещания, не собираясь даже их исполнять (он попросту не считает это нужным). Также характерно пренебрежение своими обязанностями без какой-либо уважительной причины, нерешительность в поступках, которая сочетается с импульсивностью.

К другим характерным симптомам психофизического инфантилизма относят:

- Зависимость от других. Инфантилы иногда добиваются успеха в творческих профессиях, но к повседневной жизни они совершенно не приспособлены.

- Эгоцентризм. Больные неспособны понять другого человека. Мировоззрение взрослого в этом плане напоминает поведение ребенка, которого интересуют только его чувства.

- Неспособность к построению планов на будущее. Инфантил даже не задумывается об этом, пребывая в уверенности, что родители или другие люди все решат за него.

- Обидчивость, неумение находить выход из конфликтных ситуаций, желание винить окружающих в собственных проблемах.

- Неспособность к непредвзятой оценке своих возможностей и достижений.

- Рассеянность, невозможность надолго сосредоточиться на выполняемой работе.

Клинические формы

- Гармонический психофизический инфантилизм. Характерна равномерная задержка и эмоционального, и физиологического развития. В среднем «запаздывание» составляет около 2–3 лет. Это наиболее благоприятная форма недуга, так как в подавляющем большинстве случаев все симптомы проходят самостоятельно.

- Дисгармоничная инфантильность. Типично сочетание детского паттерна мышления с пограничными аффективными личностными особенностями. Пациенты склонны к девиантному поведению, лживости, упрямства, пренебрежению социальными нормами и интересами других людей (в том числе и близких).

- Органический инфантилизм. В клинической картине преобладают внешние проявления заболевания. В тяжелых случаях возможен когнитивный дефицит.

- Психогенная форма патологии, вызванная особенностями воспитания и взросления.

Как лечить расстройство

Лекарственная терапия нужна при сопутствующих соматических патологиях. По показаниям назначают антидепрессанты, снотворные средства. Иногда рекомендуют курс поливитаминов, аминокислот.

Получить первичную бесплатную консультацию и записаться на прием к врачу можно у наших операторов по телефону 8(969)060-93-93.

«Ведет себя как ребенок», — говорят о некоторых. На первый взгляд, в этом нет ничего осудительного и странного. Очень важно, несмотря на все взрослые проблемы, сложности и неприятности, сохранить детскую доброту и непосредственность. Но иногда бывает так, что взрослый человек совершенно не в состоянии жить по-человечески. Психология рассматривает эту проблему как патологию.

Четкую грань между инфантильным расстройством личности и приемлемой детской непосредственностью практически невозможно определить. Сами психологи неоднозначного мнения о подобном явлении.

Что такое инфантильное расстройство личности?

Международная классификация болезней по МКБ – 10 определяет это понятие как личностное поведенческое нарушение наряду с такими расстройствами как нарцисстическое, психопатическое и агрессивное.

Стоит ли считать комплекс нарушений представленного типа расстройством – спорный вопрос. К примеру, в «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам» (DSM-5) инфантилизм отсутствует.

Дело в том, что нет конкретных симптомов, которые бы четко указывали именно на этот вид расстройства личности. Вопрос инфантильного расстройства пока до конца не изучен.

Что скрывается под понятием инфантилизма? Этим словом обозначают понятие незрелости. Применяют его не только в психологии, но и в физиологической медицине. Например, инфантилизм физического развития – это отставание в развитии, когда физические показатели не соответствуют возрасту.

По сути, инфантильными расстройством личности принято называть состояние, при котором наблюдаются проблемы в связи с взаимодействием с другими людьми в социуме. При данной патологии психического развития нормы поведения человека не соответствуют общепринятым в социуме.

Признаки инфантильного расстройства личности

Об этом состоянии может говорить множество признаков. Они сходны и сочетаются с симптомами других психологических расстройств. Говорить об инфантилизме можно только в том случае, когда в психологическом портрете присутствует их совокупность следующих характеристик:

-

Безответственность.

-

Нестабильное настроение.

-

Вспыльчивость.

-

Неумение добиваться поставленной задачи.

-

Неоправданные риски.

-

Уход от ответственности.

-

Ощущение собственного превосходства в отношении других.

-

Чрезмерная требовательность.

-

Отсутствие благодарности.

-

Обесценивание.

-

Перекладывание ответственности на других людей.

-

Низкая эмпатия.

-

Невозможность признания собственных ошибок.

Причины инфантилизма

Этот тип расстройства личности часто вызван сочетанием причин, которые способны его спровоцировать. Чаще всего, подобные нормы поведения заложены генетически. К примеру, мозг человека устроен таким образом, что он просто не может жить по-другому. У некоторых людей это связано с семейным воспитанием и подобное поведение в абсолютной норме в рамках этой семьи. В такой ситуации вряд ли будут говорить о патологии. То, что может казаться странным одному человеку, совершенно приемлемо и понятно другому. Однако, есть исключения:

-

Наличие черепно-мозговых травм в анамнезе. Если травма серьезная, то поражается ЦНС. Травмированный мозг просто не в состоянии адекватно воспринимать сигналы, поэтому расстройства личности возникают в большинстве случаев.

-

Чрезмерная родительская опека приводит к тому, что человек не в состоянии решать поставленные задачи самостоятельно.

-

Отсутствие родительской опеки в детстве. Во взрослом возрасте человек старается компенсировать себе недополученное детство всеми возможными способами. Роль родителей они перекладывают на окружающих.

Лечение инфантильного расстройства личности

Эта патология очень мало изучена, и учеными до сих пор ведутся споры по поводу того, стоит ли считать подобное состояние расстройством. Люди, страдающие от данного состояния, очень редко признают, что им необходима помощь или коррекция поведения. Как правило, от этого расстройства больше страдают окружающие.

Инфантильное расстройство личности преимущественно сопровождается другими патологиями, которые требуют коррекции или лечения.

К сожалению, проблема может иметь негативные последствия в социальном, финансовом и психологическом направлении, если от данного типа расстройства страдает один из членов семьи. Тогда, единственный выход — уговорить его на психологическую коррекцию посредством обращения к психотерапевту.

Между прочим, иногда за помощью эффективно обратиться не тому, кто страдает от инфантильного расстройства личности, а человеку, с которым он больше всех контактирует. Тогда у близкого окружения будет возможность научиться противостоять манипуляциям и давлению. К тому же есть шанс восстановить поврежденную психологическую структуру личности и научиться эффективно взаимодействовать с тем, кто страдает инфантильным расстройством личности.

Вам нужна психологическая помощь или консультация психотерапевта? Обращайтесь, мы обязательно вам поможем!

В данной статье показаны возрастные особенности младших школьников, психические особенности детей с ЗПР, раскрываются причины конфликтов подростков и взрослых, определены шаги для гуманного общения взрослых и детей.

Возрастные особенности младших подростков

Ведущая деятельность младших подростков — общение со сверстниками. И родители, и учителя должны строить свои взаимоотношения, исходя из развивающегося чувства взрослости. Если учитывают возросшие возможности подростка, относятся к нему с уважением и доверием, создают условия, помогают преодолевать трудности в обучении и общественно-полезной деятельности, помогают в установлении взаимоотношений с товарищами, то тем самым создаются благоприятные условия для полноценного психического развития.

Проблемы в воспитании подростка возникают из-за расхождения представлений взрослого и подростка о характере прав и степени самостоятельности последнего.

Хотя учение и остаётся главным занятием ребенка, основные новообразования в его психике связаны с общественно-полезной деятельностью. Это связано с тем, что общественно-полезная деятельность в наибольшей степени удовлетворяет доминирующие для этого возраста потребность в общении со сверстниками и потребность в самоутверждении. Удовлетворяя эти потребности, подросток вырабатывает взгляды на различные явления природы и общества, усваивает социальные ценности, мораль, правила поведения. Именно с общественно-полезной деятельностью связаны резервы воспитания подростка как гражданина.

На психическое развитие подростка, его поведение значительное влияние оказывает общественное мнение товарищей. Учитель для подростка не является таким непререкаемым авторитетом, как для младших школьников. Подростки предъявляют высокие требования к деятельности, поведению, личности учителя. Устанавливая отношения со многими учителями, они постоянно их оценивают. На основе этих оценочных суждений подросток и строит своё отношение к учителям.

Происходит изменение положения подростка в семье: с ростом физических и умственных возможностей ему начинают больше доверять и поручать выполнение сложной домашней работы, включать в обсуждение семейных проблем.

Трудности в работе с подростками обусловлены психологическими особенностями возраста: повышенной возбудимостью, относительной неустойчивостью нервной системы, быстро протекающими изменениями в организме, завышенными притязаниями, переходящими в наглость, переоценкой возможностей, самоуверенностью.

Чувство взрослости как специфическое новообразование самосознания является стержневой особенностью личности, её структурным центром, так как выражает новую жизненную позицию подростка по отношению к себе, к людям и миру; определяет направление и содержание его социальной активности, систему новых стремлений и переживаний. Подросток пытается походить на взрослых внешне, приобщиться к их жизни и деятельности. Приобрести их качества и умения, а главное – приобрести права и привилегии, но не торопится взять ответственность на себя.

Становление нового типа взаимоотношений подростка и взрослого протекает не всегда гладко. Чувство собственной взрослости и потребность её признания рождает новую проблему прав взрослого и подростка в отношении друг с другом. Подросток, претендуя на новые права, старается расширить свои и ограничить их у взрослого; имея обострённое чувство собственного достоинства, осознаёт себя человеком, которого нельзя подавлять, унижать. Он активно сопротивляется требованиям, ограничивающим его самостоятельность; противится опеке, контролю; претендует на уважение его личности и человеческого достоинства, на доверие и предоставление самостоятельности. Он активно добивается равноправия со взрослыми. В такой ситуации взрослому надо самому проявлять инициативу в формировании новых отношений с ребёнком.

Только живя в системе норм и требований, существующих для взрослых, подросток может научиться по-взрослому действовать, думать, выполнять разного рода задачи, общаться с людьми.

Психические особенности детей с ЗПР

У детей с диагнозом ЗПР наблюдается синдром психического инфантилизма. Эмоциональная сфера школьников находится на более ранней стадии развития. Эмоции у ребёнка яркие, преобладает мотив получения удовольствия. Причины проявлений инфантилизма связаны с замедленным созреванием лобно-диэнцефальных систем мозга, более медленным развитием структур левого полушария, что проявляется также и в интеллектуальном недоразвитии, а именно в преобладании наглядно-действенного мышления, замедленности формирования абстрактно-логического мышления.

Основными проявлениями синдрома психического инфантилизма являются:

- Неадекватная самооценка

- Несформированность мотивационной сферы, проявляющаяся в невозможности соподчинения мотивов, желаний нескоординированность эмоциональных процессов

Эмоциональная незрелость характеризуется отсутствием или недостаточностью эмоциональных реакций. Для детей этой категории характерна также незрелость психомоторики, проявляющаяся в несформированности тонких движений.

В речевом развитии у этих детей наблюдается ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, трудности овладения письменной речью.

У детей с ЗПР при врождённых нарушениях аффективно-волевой сферы поведение формируется по 2 типам:

- Возбудимый тип — двигательная расторможенность, повышенная двигательная активность, агрессивные вспышки (раздражение, ярость, гнев), готовность к конфликтам, немотивированные перепады настроения, повышенная внушаемость, патологические влечения (курение, алкоголизация, ранняя сексуальность, склонность к побегам, бродяжничество, воровство, жестокость).

- Заторможенный тип — замедленный темп деятельности, повышенная истощаемость, быстрая пресыщаемость в ходе выполнения задания, игры, дела; безынициативность, застенчивость, замкнутость, необщительность.

Причины конфликтов подростков и взрослых

- Конфликт неустойчивости родительских отношений. По сравнению со взрослым подросток несовершенен (несобранность, отсутствие целеустремлённости, трудность систематических усилий).

- Взрослый положительных качеств не видит, лишь усиливая недостатки подростка.

- Конфликт сверхтребовательности с эмоциональным холодом. Подросток улавливает нюансы родительского отношения, страдает, приспосабливается.

- Конфликт сверхзаботы. Родители живут как бы за своих детей. Дети растут безынициативными, неуверенными в себе. Отец, желая воспитать сына «настоящим мужчиной», общается с ним как с малышом, не давая самостоятельности.

- Конфликт неуважения прав подростка на самостоятельность. Родители распоряжаются судьбой детей, считая, что имеют право собственности.

- Неуважение границ личности подростка ведёт к конфликту.

- Конфликт отцовского авторитета. Отец, желая воспитать сына «настоящим мужчиной», отстраняет от воспитания мать, заставляет сына обливаться холодной водой, бегать по снегу независимо от его здоровья. Проявления слабости осмеивает и никогда не хвалит ребёнка. Воспитывая в сыне мужественность, отец как бы компенсирует свои собственные проблемы.

Конфликт и трудности возникают из-за расхождения представлений взрослого и подростка о характере прав и степени самостоятельности подростка.

Если взрослый сопротивляется новым отношениям, основанным на самостоятельности ребёнка и уважении его прав, то возникают разные формы непослушания подростка. Разными формами непослушания и протеста подросток «ломает» отношения, которым принадлежит будущее.

Гуманное общение взрослого с подростком

- Подросток — личность, претендующая на равные с взрослыми отношения и права.

- Наибольшим воспитательным влиянием обладает диалогическое общение, где существует равенство позиции взрослого и подростка.

- Вступайте в общение, учитывая интересы подростка.

- Предмет разговора должен быть конкретным, затрагивающим суть дела.

- Нельзя касаться личности подростка — возникает круговая оборона — защита своей чести, своего «Я», поэтому трудно будет вести общение. Вам не нравится его действия, но не он сам.

- Больше проявляйте свои чувства. Важно, чтобы подросток не только вас понимал, но и принимал.

- Принимая самостоятельность подростка, не сводите её до вседозволенности. Пусть он сам определит время возвращения домой, объём выполнения задания. Так взрослому легче контролировать принятое самим же подростком решение.

- Учите подростка самого справляться со своими трудностями. Имея чёткую цель, можно составить план её достижения.

- Когда подросток отказывается что-либо сделать, используйте технику заезженной пластинки, повторяя свою просьбу снова и снова. Говоря «нет», держите слово.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.